奈良訪問、「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」(正岡子規)、他

2010年01月31日

奈良訪問、「柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺」(正岡子規)、他

先週、子どもの大学受験に同行して、34年ぶりに奈良に行きました。試験の前日に着き、時間が有ったので、東大寺、春日社、国立博物館、興福寺、等々、散策をしました。

平城京の鳥瞰図が、近鉄奈良駅脇に掲示してあったのですが、1300年の古都の風情を感じることができました。

・法隆寺を訪問

翌日、大学の試験に臨み、終わった後少し時間が有ったので、大阪へ向かう途中で、法隆寺を訪ねてみました。

1400年前の古都、政界遺産にも登録された古寺は、当時のようにそこにありました。広大な伽藍の全容は、絵でしかわかりませんが、立軸と横軸の広い通路を中心に、バランス良く配置され、平日でしたが、国内外の観光客がけっこう多かったと思います。

高校の修学旅行以来で、高校時代は、歴史に勉強の一貫だったように記憶があります。久々に行き、建築士としての視点だけでなく、日本人の歴史のルーツの一つとして、見れる年になったと思います。久々の古都は、心を静かに、自分と語る良き機会になったように思います。

・法隆寺と正岡子規

法隆寺と聞くと、正岡子規の名句、

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」

ですが、秋に寂しさを表していると思います。昨秋から、正岡子規と仲間をテーマにした司馬遼太郎著「坂の上の雲」がテレビドラマ化され、子規の破天荒な青春時代を過ごした様子が描かれていますが、青年期に病(結核)を煩い、若くして世を去ります。

たぶん病が深刻になって来た頃の作品と思いますが、次の句が印象に残っています。

「いくたびも 雪の深さを 尋ねけり」

(解説)

たいして間を置かずに、幾度も幾度も雪の深さを人に尋ねています。さっき告げたばかりなのに、そうそう度々訊かれても、雪はそんなにすぐには積もらないのに・・・。尋ねられた方もの微苦笑が見えて来るような一句です。(中略)

しかし私たちは読者は、純白の雪の背後に一抹の翳(かげ)りをまた見出すのです。掲句が作者である正岡子規の病床吟であることを知ればなおさら、童心の返って雪にははしゃぐ子規の姿に、悲しみを覚えずにはいられないのです。(中略)

(以上、黛まどか編著「知っておきたい この一句」)

子規は、結核菌が骨に入り、カリエスを併発しました。子規を献身的に看取ったのは、母と妹でした。雪の深さを何度の尋ねたのは、残りわずかと知った命を前に、自らの足跡を確め、反芻(はんすう)しているかのように感じます。

・志賀直哉の旧宅

大学施設を見学していて、「暗夜行路」の著者、志賀直哉の旧宅が在ることを見つけ、見学をしました。昭和初期に、志賀直哉が自ら設計した和風建築で、モダンな生活を様式も加えた素晴らしいものでした。

当時は珍しいサンルーム、ダイニングルーム、などなど、現代でも十分使える住宅でした。今は、大学のセミナーハウスとして改修され、公開されていました。

古都に行くと、色々なことを思い出し、またこれまで人生を振り返る機会になったとに思います。丸2日間、子どもの受験同行と言う名目でできた休日は、色々なことを考えた旅になりました。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」

先週、子どもの大学受験に同行して、34年ぶりに奈良に行きました。試験の前日に着き、時間が有ったので、東大寺、春日社、国立博物館、興福寺、等々、散策をしました。

平城京の鳥瞰図が、近鉄奈良駅脇に掲示してあったのですが、1300年の古都の風情を感じることができました。

・法隆寺を訪問

翌日、大学の試験に臨み、終わった後少し時間が有ったので、大阪へ向かう途中で、法隆寺を訪ねてみました。

1400年前の古都、政界遺産にも登録された古寺は、当時のようにそこにありました。広大な伽藍の全容は、絵でしかわかりませんが、立軸と横軸の広い通路を中心に、バランス良く配置され、平日でしたが、国内外の観光客がけっこう多かったと思います。

高校の修学旅行以来で、高校時代は、歴史に勉強の一貫だったように記憶があります。久々に行き、建築士としての視点だけでなく、日本人の歴史のルーツの一つとして、見れる年になったと思います。久々の古都は、心を静かに、自分と語る良き機会になったように思います。

・法隆寺と正岡子規

法隆寺と聞くと、正岡子規の名句、

「柿食へば 鐘が鳴るなり 法隆寺」

ですが、秋に寂しさを表していると思います。昨秋から、正岡子規と仲間をテーマにした司馬遼太郎著「坂の上の雲」がテレビドラマ化され、子規の破天荒な青春時代を過ごした様子が描かれていますが、青年期に病(結核)を煩い、若くして世を去ります。

たぶん病が深刻になって来た頃の作品と思いますが、次の句が印象に残っています。

「いくたびも 雪の深さを 尋ねけり」

(解説)

たいして間を置かずに、幾度も幾度も雪の深さを人に尋ねています。さっき告げたばかりなのに、そうそう度々訊かれても、雪はそんなにすぐには積もらないのに・・・。尋ねられた方もの微苦笑が見えて来るような一句です。(中略)

しかし私たちは読者は、純白の雪の背後に一抹の翳(かげ)りをまた見出すのです。掲句が作者である正岡子規の病床吟であることを知ればなおさら、童心の返って雪にははしゃぐ子規の姿に、悲しみを覚えずにはいられないのです。(中略)

(以上、黛まどか編著「知っておきたい この一句」)

子規は、結核菌が骨に入り、カリエスを併発しました。子規を献身的に看取ったのは、母と妹でした。雪の深さを何度の尋ねたのは、残りわずかと知った命を前に、自らの足跡を確め、反芻(はんすう)しているかのように感じます。

・志賀直哉の旧宅

大学施設を見学していて、「暗夜行路」の著者、志賀直哉の旧宅が在ることを見つけ、見学をしました。昭和初期に、志賀直哉が自ら設計した和風建築で、モダンな生活を様式も加えた素晴らしいものでした。

当時は珍しいサンルーム、ダイニングルーム、などなど、現代でも十分使える住宅でした。今は、大学のセミナーハウスとして改修され、公開されていました。

古都に行くと、色々なことを思い出し、またこれまで人生を振り返る機会になったとに思います。丸2日間、子どもの受験同行と言う名目でできた休日は、色々なことを考えた旅になりました。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」

「選ばれし者」という発想の大切さ-ノーブレス・オブリージュ-

2010年01月30日

「選ばれし者」という発想の大切さ-ノーブレス・オブリージュ-

以前、首都東京大学総長の西沢潤一氏が著書で、イギリスの教育理念の中で、高貴なる者の社会責任「ノーブレス・オブリージュ」を、著書『私の独創教育』で書かれていました。この考え方は、1800年代初期、フランスの政治家が語ったことが元になっているのですが、日本の企業リーダーの一人、稲森和生氏が、著書で次のように紹介しています。

(本文より)

その倫理観は、まさにイギリス貴族の「ノーブレス・オブリージュ」に通じるものですね。地位が高い者こそ、いざ戦争というときなど危急のときには、国家のために進んで、自己犠牲を払うという精神です。

そのような勇気と覚悟をもっていたからこそ、貴族は人々から尊敬と信頼をかち得たのです。元来、高い地位にある人は、尊敬に値する哲学、価値観をもっていなければならなかったのです。

日本の武士をそうでした。新渡戸稲造が『武士道』で描いたように、自分たちは選ばれた者だという衿持(きんじ)、つまり「農民や商人とは異なり、崇高な使命を担っている」という気概を持ち、そのために武士は自らを律し、自己犠牲も厭わなかった。その気概の延長線上に、利己的な振る舞いを恥とするような価値観や、自らの誇りを守るために命を懸けるというような行動規範が生まれた。

この「選らばれし者として高い倫理観をもって行動する」ということは、資本主義の今後のあり方を考えるうえでも大切なことです。(中略)

(以上、稲森和夫/堺屋太一著「日本の社会戦略」)

この文章の中で、日本の商業の基本とも言える「三方良し」の考え方に通じるものに加え、リーダーの社会奉仕という考え方があると思います。

社会は、リーダーの行動で大きく左右されます。今、鳩山首相、小沢幹事長の金銭疑惑で、国会は大きく揺れていますが、そもそもリーダーの在り様はどんなものか、リーダー自身も、国民もよく理解をしていないという感じを持っています。

ノーブレス・オブリージュ:能力ある者、富める者、地位ある者は、一般庶民より多くの社会的責任が在るこれは、日本にも古来から考え方が在ったと思いますが、アメリカ文明の広がりの中で、自由主義をはき違えた、利己主義(自分さえ良ければ良い)の考えが広がって来た、弊害と思います。

今、日本は先進国中で、貧困率が極端に悪化しています。

日本の奉仕に精神と、イギリスのノーブレス・オブリージュの精神。

日本の武士道と、イギリスのジェントルマンの教育

今こそ、崩れかけた日本精神を、見直す時期に在ると考えています。

リーダーの「責任と奉仕の精神」が、日本の政治家・企業家に問われています。

*参考資料:稲森和夫/堺屋太一著「日本の社会戦略」

以前、首都東京大学総長の西沢潤一氏が著書で、イギリスの教育理念の中で、高貴なる者の社会責任「ノーブレス・オブリージュ」を、著書『私の独創教育』で書かれていました。この考え方は、1800年代初期、フランスの政治家が語ったことが元になっているのですが、日本の企業リーダーの一人、稲森和生氏が、著書で次のように紹介しています。

(本文より)

その倫理観は、まさにイギリス貴族の「ノーブレス・オブリージュ」に通じるものですね。地位が高い者こそ、いざ戦争というときなど危急のときには、国家のために進んで、自己犠牲を払うという精神です。

そのような勇気と覚悟をもっていたからこそ、貴族は人々から尊敬と信頼をかち得たのです。元来、高い地位にある人は、尊敬に値する哲学、価値観をもっていなければならなかったのです。

日本の武士をそうでした。新渡戸稲造が『武士道』で描いたように、自分たちは選ばれた者だという衿持(きんじ)、つまり「農民や商人とは異なり、崇高な使命を担っている」という気概を持ち、そのために武士は自らを律し、自己犠牲も厭わなかった。その気概の延長線上に、利己的な振る舞いを恥とするような価値観や、自らの誇りを守るために命を懸けるというような行動規範が生まれた。

この「選らばれし者として高い倫理観をもって行動する」ということは、資本主義の今後のあり方を考えるうえでも大切なことです。(中略)

(以上、稲森和夫/堺屋太一著「日本の社会戦略」)

この文章の中で、日本の商業の基本とも言える「三方良し」の考え方に通じるものに加え、リーダーの社会奉仕という考え方があると思います。

社会は、リーダーの行動で大きく左右されます。今、鳩山首相、小沢幹事長の金銭疑惑で、国会は大きく揺れていますが、そもそもリーダーの在り様はどんなものか、リーダー自身も、国民もよく理解をしていないという感じを持っています。

ノーブレス・オブリージュ:能力ある者、富める者、地位ある者は、一般庶民より多くの社会的責任が在るこれは、日本にも古来から考え方が在ったと思いますが、アメリカ文明の広がりの中で、自由主義をはき違えた、利己主義(自分さえ良ければ良い)の考えが広がって来た、弊害と思います。

今、日本は先進国中で、貧困率が極端に悪化しています。

日本の奉仕に精神と、イギリスのノーブレス・オブリージュの精神。

日本の武士道と、イギリスのジェントルマンの教育

今こそ、崩れかけた日本精神を、見直す時期に在ると考えています。

リーダーの「責任と奉仕の精神」が、日本の政治家・企業家に問われています。

*参考資料:稲森和夫/堺屋太一著「日本の社会戦略」

熊本「荒瀬ダム撤去へ」、鳩山首相「施政方針演説」

2010年01月30日

熊本「荒瀬ダム撤去へ」、鳩山首相「施政方針演説」

・荒瀬ダム撤去へ

今日は、久々に自宅で新聞をゆっくり読みました。熊本日日新聞の一面は、「県営荒瀬ダム撤去へ」の大見出しで、2年前の川辺川ダム計画白紙の知事方針表明から、熊本県の大きな論争の一つになっていた荒瀬ダム撤去問題は、撤去へ向け財政問題に移ることになります。

国土交通省が、全国で巨大公共工事の中止へ動き始めていますが、決定第一号の国家支援が受けれるかが、今後の課題になると思います。

川辺川ダムに揺れ続けた、人吉・球磨地方の住民、さらには有明海の漁民、国家権力による事業の強権性を、40年以上にわたり続けた紛争・闘争の歴史は、今後の地方分権論に中で、反省の意味も込め、忘れることなく、歴史の教訓として長く語り続ける事が必要と思います。

・施政方針演説を読んで

さて、昨日の鳩山首相の「施政方針演説」の全文をじっくり読みました。意外だったのは、私を指導してもらっている、フューチャー500理事長の木内孝氏が、2年前の講演の中で強調された、マハトマ・ガンジーが指摘した「7つ社会的な罪」でした。ガンジーが亡くなって久しいですが、人類は変わりなくその7つの罪を犯し続けています。

「理念なき政治」

「労働なき富」

「良心なき快楽」

「人格なき教育」

「道徳なき商業」

「人間性なき科学」

「犠牲なく宗教」

これを初めて聞いて2年前でしたが、同じような思いは伝わるのだと感じます。

私の身近な活動の中心していることが、いくつも方針の中に出てきて、政治家だけでなく地方に住む私自身が、行動を起し、周りを巻き込み変える時代に来たと感じます。

その中で国を地方に読み替えても、とてもよい言葉がありました。

「多くの国々の人が、一度でよいから日本を訪ねたい、できることなら暮らしたいと憧れる、愛され、輝きのある国となること。異なる文化を理解し、尊重することを大切にしながら、国際社会から信頼され、国民が日本に生まれたことに誇りを感ずるような文化を育んでいきたいのです」

その文化とは、狭く芸術その他の文化活動だけを指すのでなく、国民生活・行動様式や経済のあり方、さらに価値観を含む概念、とありました。

鳩山首相の施政方針と、首相自身の政治家としての言行が、現国会で論争されると思いますが、真のリーダーを登場させるためにも、この施政方針のベースとなっている、ガンジーの「7つの大罪」の解消のため、選挙あるいは、世論として示し、国民が関心を持ち続ける「関心力」を培って行くことが重要と思います。

「7つの大罪」を改善する最大の力は、国民の関心にあると思います。

現代の政治・教育の行き詰まりは、国民の無関心が原因と思います。

ぜひ、「7つの大罪」を少しでも改善し、世界に望まれる日本のなって欲しいと願っています。

<以前の日記>

・命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也

・「政治家」目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行く

・本完成「なかまづくり まちづくり」(異業種交流・地域活動「八十八の実践報告」)

・いかなる政治や政府も、権力者に任せきりでは堕落する

・「四季の会」報告~22世紀人間が存続しているか五分五分~

・(宇土市)市民マニフェスト研究会主催 「マフェストとまちづくり」講演会

・荒瀬ダム撤去へ

今日は、久々に自宅で新聞をゆっくり読みました。熊本日日新聞の一面は、「県営荒瀬ダム撤去へ」の大見出しで、2年前の川辺川ダム計画白紙の知事方針表明から、熊本県の大きな論争の一つになっていた荒瀬ダム撤去問題は、撤去へ向け財政問題に移ることになります。

国土交通省が、全国で巨大公共工事の中止へ動き始めていますが、決定第一号の国家支援が受けれるかが、今後の課題になると思います。

川辺川ダムに揺れ続けた、人吉・球磨地方の住民、さらには有明海の漁民、国家権力による事業の強権性を、40年以上にわたり続けた紛争・闘争の歴史は、今後の地方分権論に中で、反省の意味も込め、忘れることなく、歴史の教訓として長く語り続ける事が必要と思います。

・施政方針演説を読んで

さて、昨日の鳩山首相の「施政方針演説」の全文をじっくり読みました。意外だったのは、私を指導してもらっている、フューチャー500理事長の木内孝氏が、2年前の講演の中で強調された、マハトマ・ガンジーが指摘した「7つ社会的な罪」でした。ガンジーが亡くなって久しいですが、人類は変わりなくその7つの罪を犯し続けています。

「理念なき政治」

「労働なき富」

「良心なき快楽」

「人格なき教育」

「道徳なき商業」

「人間性なき科学」

「犠牲なく宗教」

これを初めて聞いて2年前でしたが、同じような思いは伝わるのだと感じます。

私の身近な活動の中心していることが、いくつも方針の中に出てきて、政治家だけでなく地方に住む私自身が、行動を起し、周りを巻き込み変える時代に来たと感じます。

その中で国を地方に読み替えても、とてもよい言葉がありました。

「多くの国々の人が、一度でよいから日本を訪ねたい、できることなら暮らしたいと憧れる、愛され、輝きのある国となること。異なる文化を理解し、尊重することを大切にしながら、国際社会から信頼され、国民が日本に生まれたことに誇りを感ずるような文化を育んでいきたいのです」

その文化とは、狭く芸術その他の文化活動だけを指すのでなく、国民生活・行動様式や経済のあり方、さらに価値観を含む概念、とありました。

鳩山首相の施政方針と、首相自身の政治家としての言行が、現国会で論争されると思いますが、真のリーダーを登場させるためにも、この施政方針のベースとなっている、ガンジーの「7つの大罪」の解消のため、選挙あるいは、世論として示し、国民が関心を持ち続ける「関心力」を培って行くことが重要と思います。

「7つの大罪」を改善する最大の力は、国民の関心にあると思います。

現代の政治・教育の行き詰まりは、国民の無関心が原因と思います。

ぜひ、「7つの大罪」を少しでも改善し、世界に望まれる日本のなって欲しいと願っています。

<以前の日記>

・命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也

・「政治家」目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行く

・本完成「なかまづくり まちづくり」(異業種交流・地域活動「八十八の実践報告」)

・いかなる政治や政府も、権力者に任せきりでは堕落する

・「四季の会」報告~22世紀人間が存続しているか五分五分~

・(宇土市)市民マニフェスト研究会主催 「マフェストとまちづくり」講演会

「政治家」目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行く

2010年01月29日

「政治家」目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行く

国家破綻といわれながら、米軍移転費用は、国会で議論ないまま、何千億円という金がつぎ込まれる。これは、国民の思いと、国会議員の思いと、それをコントロールしてきた官僚たちの決めたことはするのレールで、進められる。

国際協調の名の下に、自衛隊と米軍の維持費を合わせると、いくらになるのだろうか?

そのような情報を一向に、テレビは報じない。

全てのメディアは、権力志向(体勢側)で、あてにならないのが現実と思います。

政治家は、名を挙げ、故郷に錦を飾るのが、目標かもしれませんが、真のリーダーは「名も功績も必要ない。矛盾の改善が成れば良い」の目的が大事と、偉人たちが語っています。

「一燈を照らせ」、一人ひとりの行動こそ、社会を変える原動力と説いています。

西郷隆盛の教示に、次の一節があります。

(本文より)

「命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也。この始末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業はなし得られぬなり」

つまり、命も名誉も財産も何もいらないというような人には困ったものだが、そのような人でなければ、困難を分かち合い、国家的な大きな仕事をすることはできないということを説いています。

そのように、自己の利益や自己の保身をいっさい前提をしない、まったくの「無私の精神」に基づいた政治家の出現がいまこそ望まれます。そのような境地に立ってこそ、真の改革を果すことができるのです。

(以上、稲盛和夫/境屋太一共著「日本の社会戦略」より)

今年のNHKの大河ドラマは『龍馬伝』ですが、「無私の精神」を備えたリーダーとは、その時代には目立たないが、後世の人たちが歴史を検証し、名も無き偉人たちが各地に居ることを知ることになります。

目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行くことが、現代の政治に必要な気がしています。周りを気にせず、自分の信念で行動をし続ける若者たちが、増えることを願っています。

*参考資料:稲盛和夫/境屋太一共著「日本の社会戦略」

国家破綻といわれながら、米軍移転費用は、国会で議論ないまま、何千億円という金がつぎ込まれる。これは、国民の思いと、国会議員の思いと、それをコントロールしてきた官僚たちの決めたことはするのレールで、進められる。

国際協調の名の下に、自衛隊と米軍の維持費を合わせると、いくらになるのだろうか?

そのような情報を一向に、テレビは報じない。

全てのメディアは、権力志向(体勢側)で、あてにならないのが現実と思います。

政治家は、名を挙げ、故郷に錦を飾るのが、目標かもしれませんが、真のリーダーは「名も功績も必要ない。矛盾の改善が成れば良い」の目的が大事と、偉人たちが語っています。

「一燈を照らせ」、一人ひとりの行動こそ、社会を変える原動力と説いています。

西郷隆盛の教示に、次の一節があります。

(本文より)

「命もいらず名もいらず、官位も金もいらぬ人は、始末に困るもの也。この始末に困る人ならでは、艱難を共にして国家の大業はなし得られぬなり」

つまり、命も名誉も財産も何もいらないというような人には困ったものだが、そのような人でなければ、困難を分かち合い、国家的な大きな仕事をすることはできないということを説いています。

そのように、自己の利益や自己の保身をいっさい前提をしない、まったくの「無私の精神」に基づいた政治家の出現がいまこそ望まれます。そのような境地に立ってこそ、真の改革を果すことができるのです。

(以上、稲盛和夫/境屋太一共著「日本の社会戦略」より)

今年のNHKの大河ドラマは『龍馬伝』ですが、「無私の精神」を備えたリーダーとは、その時代には目立たないが、後世の人たちが歴史を検証し、名も無き偉人たちが各地に居ることを知ることになります。

目立つ仕事より、地道に広がる仕事を継続して行くことが、現代の政治に必要な気がしています。周りを気にせず、自分の信念で行動をし続ける若者たちが、増えることを願っています。

*参考資料:稲盛和夫/境屋太一共著「日本の社会戦略」

本完成「なかまづくり まちづくり」(八十八の実践報告)

2010年01月28日

本完成「なかまづくり まちづくり」(異業種交流・地域活動「八十八の実践報告」)

・本作りのきっかけ

7ヶ月かかりました。初めての本作り、私にいつも新しい課題を与える、新エネルギー分野の教授から、これまで10年間の「異業種交流(仲間づくり)」「地域活動(まちづくり)」の活動のノーハウを、文章にしてみなさんに読んでもらうことは、これまで参加してくれた人たちへの感謝と、これから地域づくり、仲間づくりをしようとする若者たちの、大きなヒントになる。と、口説くかれて、初めての本作り挑戦したのは、昨年の6月はじめでした。

本になるかは分からないが、兎に角、11年やって来たことを記録に残そうと、記憶を辿りながら、たまにはスナップ写真をひっぱり出したり、当時の資料を読んだりと、やって来たことを綴り始めました。

9月末に、現在の活動まで、荒原稿が出来上がり、けしかけた教授持って行くと、ただ活動の羅列では、読む側が飽きるから、3つか、4つに活動をグループ分けして、まとめたが良いとアドバスがありました。

そこで、異業種交流会、実際にまちづくり活動、全県下に関わる活動や九州・関東とのつながりの活動の3つと、新聞の投稿文に分けて、まとめました。

そのころ、私も教授も忙しい時期になり、完成できるか不安でした。兎に角まとめて、今度は、私の文章の先生のところへ、本を持ち込みました。

文章の先生曰く「本の設計がなっていない。自分の言いたいことを絞ること、欲張りはいけない」、もう一度整理をしたが良いと言われたので、持ち帰り、ついでの誤字脱字を見直し、送りました。

すると、当初の順番にして、新聞の投稿文集は次回の本にしたが良いと、削除されました。タイトルも、解かりやすくしたがよいと、平仮名になり、補足の説明タイトルを付けました。

で、文章の指導が始まりました。1月半、誤字のチェック、表現の指導、話し言葉を、書き言葉に修正して行きました。さあ終わりが見えてきたと思ったとき、「野口さん、87の実践報告だが、88が良いな1つ増やしてみては」・・・、

これから書くの、でも「八十八夜」と日本人は、聞きなれた言葉ですから、最後にこれから目指す社会への思いを書きまとめました。

1.フォーラム型ネットワーキング (41の実践)

~「四季の会」生い立ちから現在~

2.まちづくりの実践活動 (25の実践)

~足下から行動を起す~

3.地域主権からの発信 (19の実践)

~異業種交流から社会活動へ

4.遠距離交際・ご近所付き合い (3つの実践)

~縁尋機妙・多逢聖因~

*心を育てる十の言葉(10の名言と感想)

出来上がったには、1月20日で、異業種交流会「四季の会」10周年の集いの3日前でした。印刷担当の方には、最後のチェックまでお付き合い頂きとても感謝しています。

自費出版ですので、100冊は福岡の出版社が、在庫と福岡市街の主要本屋に置きます。

1月23日とここ数日で、約100冊既に販売しました。

明日、熊本の本流通卸元へ100冊出します。2月はじめには、熊本県央域の主要な本屋の店頭に並びます。

私の手元にあるのは、残りの約300冊です。

直接販売をしたいと思っています。すでに注文を頂き、明日から届けることになっています。

郵送でも販売もします。

出版社から、必ず定価販売でお願しますと釘を刺されていますので、本が税込み1500円です。郵送費は、郵便局(260円)か、宅急便のメール便(160円)になります。

メール等で、購入申し込みをして頂いた方に、郵便局の振込み用紙を送りますので、住所・氏名と冊数を書いて(私の整理のために面倒ですが)申し込みをしてください。

また、2月下旬からは、セブンイレブンの本のネット販売で、「花書院」を検索し、「なかまづくり まちづくり」で検索してもらうと、購入ができるようになると思います。

ただ、福岡の出版者の在庫は、40冊程度です。

私の方は、明日からドンドン知り合いに売りますので、早めに申し込みをいただけるとありがたいです。

郵便振替用紙の送付要望のメールは、ミクシィのメッセージでも、私のEメールアドレスにでもOKです。

Email:aande@lime.ocn.ne.jp

ノグチの11年間の活動記録が、みなさまのなかまづくり、まちづくりにお役に立てば幸いです。

注文をお待ちしています。

“政治とカネ”閣僚ら苦しい答弁に終始

2010年01月28日

“政治とカネ”閣僚ら苦しい答弁に終始(日テレNEWS24 - 01月26日 21:25)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1090212&media_id=88

> 26日の参議院予算委員会で、野党側は引き続き「政治とカネ」の問題で攻勢に出た。潔白を主張する民主党・小沢幹事長を支持する鳩山政権の各閣僚は苦しい答弁に終始した。

> 中でも、「小沢幹事長の政治資金管理団体が複数の不動産を所有していることは異常じゃないか」という質問に対して、鳩山首相が善悪の判断を避け、「普通の議員では無理なこと」というあいまいな答弁をすると、それに菅副総理、岡田外相が「同じです」と追随するという異様な光景が広がった。

いかなる政治や政府も、権力者に任せきりでは堕落する

~地域主権のまちづくりは、候補者一人ひとりの意見を聞く事から始まる~

今、地元の市長選挙に向け、市民が次期市政へ望む要望書を、有志グループで作っています。市民の声も、あるいは市長に名乗り上げた方の意見にも耳を傾けることが必要と思います。

人(世間)は、ちょっとした出来事・場面をきっかけに、人に色を付けたがります。その色とは、○○候補派、□□候補を押している、等々、これが田舎は多い。真の議論のないままに、派閥の色付けをしてしまいます。とても悲しい慣習と思います。

確かに、その方が無駄が無く、選択が容易かもしれませんが、自分の判断は何処に有るか見えません。

昭和の賢人の一人、木内信胤氏は、「自分で解かるまで考える」、「専門家は役に立たない、物事は総合的に考えなければならない」と説いています。

政治とは、市民の多様な思いを集め、整理し、優先順位を付ける仕事とと学びしました。「政治がゆがめられている」と良く言います。今日の熊本日日新聞朝刊のコラム『デスク日記』に、政治と金の問題は、「病根は企業・団体献金」というテーマで書かれていた。

やはり有権者である市民が、しっかり監視をしないと地方行政は、権力を握る政治家任せでは、怠惰になり、新しい取り組みができ難い環境を作りだすように思います。

アメリカ独立宣言の起草者の一人、トーマス・ジェファソンは、第三代大統領。リンカーンは、ジェファソンを師と仰ぎ、政治を行った。現代のアメリカ大統領、オバマ氏は、リンカーンを尊敬しているそうです。冒頭の言葉は、ジェファソンの下記の言葉を読み変えたものです。

「いかなる政治や政府も、支配者に任せきりでは堕落します」

また、加えて次の言葉も残しています。

「世襲の政府ほど馬鹿げており、不当で、圧政的で、破壊的なものはありません」

ジェファソンの言葉と言われる「すべての人間は平等である」の一文は、市民一人ひとりが、自分の理念(プリンシプル)を持ち、政治家の意見を自分自身で聞き、自分で総合的に判断することが必要と思います。

誰の応援団、誰の指示者、と言う噂をより、まず一市民として選挙という厖大なエネルギーを必要とする行動を起す人物の評価は、自分自身ですべきと考えます。政治家の意見に耳を傾けところから、地域主権のまちづくりへの参画が始まるように思います。

*引用資料:関厚夫著「一日一名言」-歴史との対話365-

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1090212&media_id=88

> 26日の参議院予算委員会で、野党側は引き続き「政治とカネ」の問題で攻勢に出た。潔白を主張する民主党・小沢幹事長を支持する鳩山政権の各閣僚は苦しい答弁に終始した。

> 中でも、「小沢幹事長の政治資金管理団体が複数の不動産を所有していることは異常じゃないか」という質問に対して、鳩山首相が善悪の判断を避け、「普通の議員では無理なこと」というあいまいな答弁をすると、それに菅副総理、岡田外相が「同じです」と追随するという異様な光景が広がった。

いかなる政治や政府も、権力者に任せきりでは堕落する

~地域主権のまちづくりは、候補者一人ひとりの意見を聞く事から始まる~

今、地元の市長選挙に向け、市民が次期市政へ望む要望書を、有志グループで作っています。市民の声も、あるいは市長に名乗り上げた方の意見にも耳を傾けることが必要と思います。

人(世間)は、ちょっとした出来事・場面をきっかけに、人に色を付けたがります。その色とは、○○候補派、□□候補を押している、等々、これが田舎は多い。真の議論のないままに、派閥の色付けをしてしまいます。とても悲しい慣習と思います。

確かに、その方が無駄が無く、選択が容易かもしれませんが、自分の判断は何処に有るか見えません。

昭和の賢人の一人、木内信胤氏は、「自分で解かるまで考える」、「専門家は役に立たない、物事は総合的に考えなければならない」と説いています。

政治とは、市民の多様な思いを集め、整理し、優先順位を付ける仕事とと学びしました。「政治がゆがめられている」と良く言います。今日の熊本日日新聞朝刊のコラム『デスク日記』に、政治と金の問題は、「病根は企業・団体献金」というテーマで書かれていた。

やはり有権者である市民が、しっかり監視をしないと地方行政は、権力を握る政治家任せでは、怠惰になり、新しい取り組みができ難い環境を作りだすように思います。

アメリカ独立宣言の起草者の一人、トーマス・ジェファソンは、第三代大統領。リンカーンは、ジェファソンを師と仰ぎ、政治を行った。現代のアメリカ大統領、オバマ氏は、リンカーンを尊敬しているそうです。冒頭の言葉は、ジェファソンの下記の言葉を読み変えたものです。

「いかなる政治や政府も、支配者に任せきりでは堕落します」

また、加えて次の言葉も残しています。

「世襲の政府ほど馬鹿げており、不当で、圧政的で、破壊的なものはありません」

ジェファソンの言葉と言われる「すべての人間は平等である」の一文は、市民一人ひとりが、自分の理念(プリンシプル)を持ち、政治家の意見を自分自身で聞き、自分で総合的に判断することが必要と思います。

誰の応援団、誰の指示者、と言う噂をより、まず一市民として選挙という厖大なエネルギーを必要とする行動を起す人物の評価は、自分自身ですべきと考えます。政治家の意見に耳を傾けところから、地域主権のまちづくりへの参画が始まるように思います。

*引用資料:関厚夫著「一日一名言」-歴史との対話365-

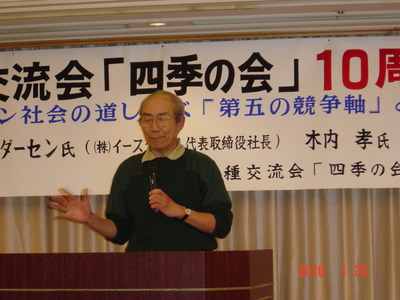

「四季の会」報告~22世紀人間が存続しているか五分五分~

2010年01月27日

「四季の会」報告~22世紀人間が存続しているか五分五分~

異業種交流会「四季の会」10周年の集い及び、関連事業が終わりました。

<木内孝氏VS幸山政史熊本市長>

まず、1月23日15:30~、熊本市交通センターホテルで、「木内孝氏VS幸山政史熊本市長の対談」を約1時間行いました。

世界の状況と、熊本市の今後の取り組み、さらに幸山市政3期目へ向けた新たな熊本市の方向を議論しました。4名ほどが、二人の意見交換を聞こうと集まり、後の方では全員での座談会になり、和気藹々の市長対談になりました。幸山市長も、「四季の会」の講師の一人です。

それから、熊本の映画のメッカにしたいと、参加型の映画グループ「HINAMI」を運営する黒川雄一氏と木内しの対談が始まり、その中身の濃さ、新たな展開の発想、参加型映画祭~イメージ:「映画のカラオケ大会」~、お金を払って自分の撮った映像を、大ホールのでっかいスクリーンで映す催しの企画は、とてもユニークでおもしろいと思いました。

<一部の講演会>

さて、本番の「四季の会」10周年の集いは、予想外の80名を越える盛況で、部屋が一杯になりました。関東、関西、九州(福岡、鹿児島、長崎)等から参加ありました。

最初、ピーター・D・ピーダーセン氏の「第五の競争軸」というテーマで、環境ビジネスの新たな方向、オバマ氏のグリーンニューディールが派生する、グリーンビジネスが今後の世界経済と環境保全の両方を、活況させるお話をされました。ピーダーセン氏は、体調を崩されビデオでの講演でしたが、刺激されたと言う言葉が聞けました。

二人目の木内孝氏は、毎年1回は熊本へお出で頂き、その時々の世界の変化を紹介してもらうのですが、今回の話が、今日のタイトルの「22世紀人間が存続しているか五分五分」でした。著名な思想家と語っていた時、人類が22世紀に存在できるか、質問した。

すろと、少し考えた様子で、「人間が、22世紀存続しているか五分五分と思う」と答えられたそうです。温暖化、人口爆発、世界経済の拡大、環境汚染、水不足、戦争、テロ、・・・・、悪条件だけが拡大していると指摘されたそうです。

しかし、今、人間が革命的な行動を起せば、回避できる可能性は、残っているとも語れたと報告されました。

質問時間になり、多様な疑問が木内氏へ投げかけられました。その回答の一つに、大きな注目が集まりました。

それは、阿部元首相がイギリスのブレア首相と会談したとき、地球温暖化問題のことでブレア氏の質問についていけなかった。その認識に差を、イギリス国会が愕然としたそうです。そこで、昨年2月木内氏へ、イギリスの国家議員250名を前で、90分間日本の環境政策の現状と、30分間の質問の申し出があった。

役目を終えて帰国したデスクに、議事録が届き、承認を求めらた文章の末尾に、3つの結論があった。

1.日本人は、オイルショック意外に危機感を感じ行動を起したことが無い。

2.日本人を本気にするには並大抵ことではだめ。

3.日本人は、京都議定書の後の目標は、海外から圧力をかけないといけない変えれない。

良く、遠くなのに見ているなと感じます。学生運動一つ無い国「日本」、慣らされた国民なのかもしれません。23日の交流会で気付かれた方々は、ぜひ周りへその気付きを知らせていただき、疑問を持ち、その解決に行動する日本人になることが、日本を活性化し、世界の信頼につながることになると思います。

>海外から圧力をかけないといけない変えれない

こんな評価を受けないようにしたいですね。

<2部の交流会>

私に本(八十八の実践報告「なかまづくり まちづくり」)を書くようにけしかけた、逸見次郎教授、永淵道彦教授、そしてバンクーバー在住の徳山なおみさんの音頭で乾杯で宴会が始まりました。

宴会中は、自分の思いを勝手にマイクを持って、語って良い時間になっていて、スペシャルオリンピックから派生した、知的障害者の音楽祭り「オハイエ」の熊本の実行委員が、3月28日の第1回熊本音楽祭の広報をしたり、横井小楠の研究者が思いを語ったり、途切れる事の無い会話が、会場中で続きました。

宴会では話足りずに、2次会でも大盛り上がりで、深夜まで年をとったも「青春」の志を持つ人が集まったと思いました。講師の先生を送り、12時半過ぎに自宅へ帰り付き、翌日の市民マニフェストの準備が終わったのは3時近くになっていました。

市民マニフェスト講演会「マフェストとまちづくり」御船町長

2010年01月27日

(宇土市)市民マニフェスト研究会主催 「マフェストとまちづくり」講演会

1月24日14時から、宇土市民会館・会議室で、熊本県御船町の山本孝二町長を招き、御船町の目指す、マニフェストとまちづくりについて講演をして頂いた。葉書や新聞記事だけで、チラシ等の広報だったが、45名の参加があった。

学校形式の一方的な講演でなくて、車座になり、意見交換を中心にした、講演会を企画した。冒頭、財務省の広報誌「ファイナンス」に、環境行政と国家戦略をテーマに、コラムを書かれている木内孝氏が、今必要な゛10の視点゛を提起し、地方におけるまちづくりの考え方を語られた。

マニフェストを掲げて御船町の政策を進める、山本孝二氏は、「いかに市民のニーズを拾い上げ、町政に反映するかが鍵」と冒頭から語れら、これまで3年間の市民との対話が方法をいくつも、いくつもやってこられた、実践の報告があった。

ミニ集会は約40回近く開催、マニフェスト検証大会3回。住民の意見を反映させるために、テーマごとに市民によるワークショップを何度も開催し、周知と市民参画を実践して、大きな成果が上がっている事が分かった。

山本氏は、町の職員から町長へ立候補し、行財政を改革を中心に、町の行政を進めている。

エピソードを一つ紹介され、

就任時の初登庁で、元上司たちが、元町の職員に何ができるの態度で、やる気の無さが見えたので、山本町長は、「やる気の無いものは、今日辞表を出して欲しい。気持ちが変わったら、明日採用する」と苦言を呈したそうだ。

足下の職員の意識改革から、手始めにやって来た現われではないかと感じた。職員のやる気、住民のやる気こそ、町を活性化する最大の要因のように感じた。

討論の時間になると、活発な意見が出て、時間が足りないほどの熱気感じる、講演会になりました。

9項目で、アンケートと意見をあつめ、1月14日に編集会議をして、2月21日14時から、講演会と市民マニフェストの発表を宇土市民会館会議室で行います。興味有る方は、ぜひご参加ください。

勝「お前さんの教育は何年で成就する」新島「およそ二百年です」

2010年01月22日

勝「お前さんの教育は何年で成就する」。新島「およそ二百年です」

明治の賢人の会話を正確に書くと下記になります。

(本文より)

新島襄(じょう)はあるとき、東京に勝海舟を訪ね、キリスト教教育への協力を要請した。

「で、お前さんの理想とする教育をいったい何で成就させるつもりだい?」

そい勝が尋ねたところ、新島は、

「およそ二百年です」。

勝もさるもの、

「なら賛成してやろう」

と応じたというが、そのはるかなる理想は、明治21年、新島が発起人となり、徳富蘇峰が執筆した『同志社大学設立の旨意』の一文(現代語訳)にもみえる。

「一国を維持するのは決して二、三の英雄の力ではない。教育や智識、品行ある人民の力による。これら一国の良心ともいえうべき人々を養成する。これが私の目的である」

(以上、関厚夫編著「一日一名言」より)

教育は、百年の計と言います。長期ビジョンを持った教育、政治がこれから重要に思います。人民一人ひとりの研鑽の集大成が社会であり、未来を築くと思います。

この項目の一名言は、

「金銭問題を気にする必要はありません。男らしさと献身が本物であれば、金は付いてきます」

*参考資料:関厚夫編著「一日一名言」

明治の賢人の会話を正確に書くと下記になります。

(本文より)

新島襄(じょう)はあるとき、東京に勝海舟を訪ね、キリスト教教育への協力を要請した。

「で、お前さんの理想とする教育をいったい何で成就させるつもりだい?」

そい勝が尋ねたところ、新島は、

「およそ二百年です」。

勝もさるもの、

「なら賛成してやろう」

と応じたというが、そのはるかなる理想は、明治21年、新島が発起人となり、徳富蘇峰が執筆した『同志社大学設立の旨意』の一文(現代語訳)にもみえる。

「一国を維持するのは決して二、三の英雄の力ではない。教育や智識、品行ある人民の力による。これら一国の良心ともいえうべき人々を養成する。これが私の目的である」

(以上、関厚夫編著「一日一名言」より)

教育は、百年の計と言います。長期ビジョンを持った教育、政治がこれから重要に思います。人民一人ひとりの研鑽の集大成が社会であり、未来を築くと思います。

この項目の一名言は、

「金銭問題を気にする必要はありません。男らしさと献身が本物であれば、金は付いてきます」

*参考資料:関厚夫編著「一日一名言」

日本航空が会社更生法申請へ、負債約2兆3221億円

2010年01月20日

日本航空(JAL)が会社更生法申請へ、負債は約2兆3221億8100万円

■日本航空(JAL)など3社が会社更生法申請へ、負債は約2兆3221億8100万円で事業会社としては過去最大

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1082948&media_id=49

>負債は日本航空が約6715億7800万円など、3社合計で約2兆3221億8100万円。戦後4番目の大型倒産であり、一般の事業会社としては最大規模の倒産となりました。

ここまで、膨らませた要因を明らかにしていかないと、ANAとの共同運航等々が考える中、さらに日本の航空巣システムが混乱することが長引くように思います。

政府の再生支援が、今後の日本経済の信用に大きく影響を与えるように思います。

でも、すごい負債ですね。

数字が大きすぎて、想像がつきませんが、日本再生の重要な挑戦として、成功させ世界へ示してほしいものですね。

■日本航空(JAL)など3社が会社更生法申請へ、負債は約2兆3221億8100万円で事業会社としては過去最大

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1082948&media_id=49

>負債は日本航空が約6715億7800万円など、3社合計で約2兆3221億8100万円。戦後4番目の大型倒産であり、一般の事業会社としては最大規模の倒産となりました。

ここまで、膨らませた要因を明らかにしていかないと、ANAとの共同運航等々が考える中、さらに日本の航空巣システムが混乱することが長引くように思います。

政府の再生支援が、今後の日本経済の信用に大きく影響を与えるように思います。

でも、すごい負債ですね。

数字が大きすぎて、想像がつきませんが、日本再生の重要な挑戦として、成功させ世界へ示してほしいものですね。

日本のリーダーたちの名言、他(致知出版社メルマガ2月号)

2010年01月18日

日本のリーダーたちの名言、他(致知出版社メルマガ2月号)

時々配信されてくる致知出版のメルマガには、示唆のある言葉がたくさん在ります。

今日も、

、

人間力・仕事力が確実にアップする致知出版社メルマガ

・最新号(2月号)から名言

●外山滋比古(お茶の水大学名誉教授)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我が道というのは、常識、流行、体制といった

多くの人がいるところにはない。

一人で運命を切りひらいていく覚悟を持ち、

孤独に耐えて歩んでいく者がつくっていくものである。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick5

●山口絵理子(マザーハウス代表取締役兼デザイナー)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一歩踏み出したらきっと新しい自分にも出会えるし、

火事場の馬鹿力のようなものも出てくる。

それを掴めるかどうかは、そういう状況下に

自分を置けるか置けないかの差なんだと思うんですよ。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick5

●平澤 興(京都大学元総長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

進むべき 道は一筋 世のために

いそぐべからず 誤魔かすべからず

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick4

●占部賢志(福岡県立太宰府高等学校教諭)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いま知育と徳育というものを分けて

考えてしまっていますね。

多くが「知育よりもこれからは徳育を重視すべきだ」

と言いますが、そうじゃない。

本当はまっとうな知育の中に徳育があるのです。

(以上、致知出版社メルマガ2月号)

>一人で運命を切りひらいていく覚悟を持ち、

>孤独に耐えて歩んでいく者がつくっていくもの

覚悟する、孤独に耐える。

人は、つい楽な方に、自分の行動に言い訳をします。

現状を直視し、長期のビジョンと、日々の研鑽の両方を忘れないことが必要と思います。

>一歩踏み出したらきっと新しい自分にも出会える

行動しないと始まらない。始めないと始まらない。

何か禅問答風ですが、一歩踏み出す勇気が必要と思います。

ただ、始めたら誹謗中傷に耐えてこそ、新しい分野が開けると思います。

>いそぐべからず 誤魔かすべからず

常に、自分の立ち居地を検証しながら、進むことが必要と思います。

自分の撒いた種は、自分で刈り取る。

実も殻も、成果も失敗も、自分で刈り取る。

逃げない責任が大事と思います。

>本当はまっとうな知育の中に徳育がある

占部賢志先生の講演を二度聞きました。

高校の先生をしながら、大学院で学ばれた生涯現役の探求者と思います。

歴史に学ぶこと、偉人の生き様に触れる事の大切さを教えてもらいました。

先人たちが積み上げた知識の中にこそ、人間を鍛えるヒントがあるのだと思います。

年を取るほどに、読みたい本が出てきます。光陰矢のごとし、時を大事にすることも必要と思います。

今日は、時々紹介する致知出版社メルマガに、コメントを加筆して日記とします。

1月19日、20日は、奈良市に私用で行きます。マイミクシィの方と、お会いできるのがともても楽しみです。ですから、19日、20日は、日記は書きません。

時々配信されてくる致知出版のメルマガには、示唆のある言葉がたくさん在ります。

今日も、

、

人間力・仕事力が確実にアップする致知出版社メルマガ

・最新号(2月号)から名言

●外山滋比古(お茶の水大学名誉教授)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

我が道というのは、常識、流行、体制といった

多くの人がいるところにはない。

一人で運命を切りひらいていく覚悟を持ち、

孤独に耐えて歩んでいく者がつくっていくものである。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick5

●山口絵理子(マザーハウス代表取締役兼デザイナー)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

一歩踏み出したらきっと新しい自分にも出会えるし、

火事場の馬鹿力のようなものも出てくる。

それを掴めるかどうかは、そういう状況下に

自分を置けるか置けないかの差なんだと思うんですよ。

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick5

●平澤 興(京都大学元総長)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

進むべき 道は一筋 世のために

いそぐべからず 誤魔かすべからず

http://www.chichi.co.jp/monthly/201002_pickup.html#pick4

●占部賢志(福岡県立太宰府高等学校教諭)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

いま知育と徳育というものを分けて

考えてしまっていますね。

多くが「知育よりもこれからは徳育を重視すべきだ」

と言いますが、そうじゃない。

本当はまっとうな知育の中に徳育があるのです。

(以上、致知出版社メルマガ2月号)

>一人で運命を切りひらいていく覚悟を持ち、

>孤独に耐えて歩んでいく者がつくっていくもの

覚悟する、孤独に耐える。

人は、つい楽な方に、自分の行動に言い訳をします。

現状を直視し、長期のビジョンと、日々の研鑽の両方を忘れないことが必要と思います。

>一歩踏み出したらきっと新しい自分にも出会える

行動しないと始まらない。始めないと始まらない。

何か禅問答風ですが、一歩踏み出す勇気が必要と思います。

ただ、始めたら誹謗中傷に耐えてこそ、新しい分野が開けると思います。

>いそぐべからず 誤魔かすべからず

常に、自分の立ち居地を検証しながら、進むことが必要と思います。

自分の撒いた種は、自分で刈り取る。

実も殻も、成果も失敗も、自分で刈り取る。

逃げない責任が大事と思います。

>本当はまっとうな知育の中に徳育がある

占部賢志先生の講演を二度聞きました。

高校の先生をしながら、大学院で学ばれた生涯現役の探求者と思います。

歴史に学ぶこと、偉人の生き様に触れる事の大切さを教えてもらいました。

先人たちが積み上げた知識の中にこそ、人間を鍛えるヒントがあるのだと思います。

年を取るほどに、読みたい本が出てきます。光陰矢のごとし、時を大事にすることも必要と思います。

今日は、時々紹介する致知出版社メルマガに、コメントを加筆して日記とします。

1月19日、20日は、奈良市に私用で行きます。マイミクシィの方と、お会いできるのがともても楽しみです。ですから、19日、20日は、日記は書きません。

(黙とう)阪神大震災から15年、に思う

2010年01月17日

(黙とう)阪神大震災から15年、に思う

■阪神大震災から15年、各地で追悼行事

(読売新聞 - 01月17日 06:08)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1079988&media_id=20

>6434人が犠牲になった阪神大震災から丸15年を迎えた17日、兵庫県内の被災地で追悼行事が行われ、遺族や被災者は静かに手を合わせ、亡くなった人へ祈りをささげた。

>神戸市中央区の市役所南隣にある東遊園地では、午前5時から記帳が始まり、追悼行事「1・17のつどい」が営まれた。園内には犠牲者を悼む約1万本の竹灯籠(どうろう)がともされ、発生時刻の同5時46分には、来園者が黙とうした。

まず、阪神大震災で亡くなった方々に、黙とうを致します。

世界では、スマトラ沖地震、四川大地震、今回のハヒチ大地震、地球のエネルギーのすごさと、人間の無力さを痛感させられます。

阪神淡路の皆様は、まだ震災の記憶が消えないと思います。

私も、15年前の朝のニュースを鮮明の覚えています。

一番は、ニュースで流れたNHK神戸支局内の震災当時の映像です。

もうもうと煙があがる火災の状況、それがどんどん広がって行きました。

防災に備える準備をはるかに越える大地震、自然の力のすごさを見せつけられた気がします。

ただ、ぞくぞくと送られる救援物資、全国から集まったボランティアの人たち、特に若い人たちの活躍が記憶に残っています。

(有る本に)

・・、燃え上がる大火災の煙の中で、崩れ落ちた家の中から人々はやっと救い出された。家の下敷きになった人の恐怖と絶望は、誰にもわからない。救出された老婦人が手を合わせて二人の高校生と中学生にしがみつて泣いていた。

「私は柱に挟まれて動けませんでした。声もよう出よりません。真っ暗闇の中で、76年の生命は終わるんやなあ、と思うとりました。

そうしたら、『おばあさん、おばあさん』という声が聞こえてきよりますで、誰か呼んでいるなあ、とうすぼんやり思うとりました。そのうち、だんだんと近くなりましてな。誰かに腕をつかまれて、ぐいぐいと引き上げられましたのや。助け出されたとき、目もよう開けていませんでしたから、誰に助けていただいたのかわかりませんでした。

目も洗い、顔も拭いてよく見なすと、いつも仲良くしてもらっている義雄くんと俊夫くんじゃないですか。二人は、ス素足でパジャマのまま、私を助けるために飛んできてくれたんです。ありがたいことです。ありがたいことです。」

すがりついて感謝を述べる老婦人に、二人の若者は、てれくさそうにしているだけで、老婦人にかける言葉を持ち合わせていない様子である。(中略)

(以上、赤根祥道著「『安岡正篤』泳ぎもせず漕ぎもせず 一生を終わるな」)

すばらしい行動力と、地域の知人・友人を思いやる若者と思います。

自助を越える大災害では、地域が共に力をあわせる共助が重要と言われます。震災ボランティアの活動は、日本をとても力づけた行動と思います。

この本に、別の余談がありました。

(ある本より)

身近な教訓は、大震災の被災者が教えてくれている。二人の老夫婦が崩れた家の下から近所の人々に救い出だされて、避難所のやっとたどり着く。

「ありがたいことです。ありがたいことです。」

と、両手を合わせて救ってくれた人たちを拝んでいる。「生命があってありがたいことです。亡くなった方には申し訳なくて・・・」とくり返すばかりだ。そこへやっとおにぎりが一つ届けられる。夜の11時をとうに過ぎている。

「おじいさん、おにぎりをいただきました。一つですから半分づついただきましょう。ありがたいことです。すみませんね」

と押しいただいている。まだ大火災が続いている中を、市役所の方が必死に届けてくれたおにぎりである。

ところが、その隣りの老婦人は、必死の覚悟で届けてくれたおにぎりに、怨みいっぱいに悪口を吐きかける。

「今、何時だと思うとるんや。夜中の11時過ぎやぞ。わしら朝から何も食べとらんで。水も飲んどらんのや。それなのに、こんな冷たいにぎりめし一個か。おまえら、わしらに死ねと言うのか」

ものすごい剣幕でかみついている。おにぎりを届けた人はくやし涙をぐっとこらえうつむいている。じっと耐えて聞いている。(中略)

天と地を引っくり返したような大震災の中にあって、冷静に沈着に行動しようとしてもできるものではない。それは誰しも同じで、ときには人間性さえ失ってしまう。安全弁がどこかへ飛んでいってしまって、とんでもない言動に走るものだ。しかし、その中で、「はっきりと目を覚ます」ことが大事なのである。そんな辛い目に遭ったときには、自分の器を練る好機なおだと、プラス思考に持っていかなくてはならない。(中略)

(以上、赤根祥道著「『安岡正篤』泳ぎもせず漕ぎもせず 一生を終わるな」)

これは、自分の今居る状況を、どう捉えるかにあると思います。

震災直後、周りの風景からしても、尋常でないことはわかると思います。

冷静になり、今自分はどうすれば、生きれるか、また共に協力し、共に耐える事の大切さを知ると思います。

安岡正篤先生の本に中に、「四耐」の教示があるのですが、

四つの忍耐

一つ、冷やかなることに耐える。人生の冷たいことに耐える。

二つ、苦しいことに耐える。

三つ、わずらわしいことに耐える。

四つ、閑に耐える。

今、ハヒチの人々が、同様の状況にあると思うと、たまらない感じを持ちます。厳しい社会状況、政府の混乱、もろもろの中でも生き残ったものは、「四耐」を思い出し、地道に目の前の問題を解決し続けるしか、方法は無いのです。

これは、震災だけでな、不況倒産、失業など、人生には多難が待ち受けています。どう切り抜けるか、日々の自分を鍛える学問の積み重ねるしか、自分を鍛える道は無いように思います。

震災から15年、被災された方々は、15年間、心身も、生活も多難の中で頑張ってこられたことを思います。敬意を持って、その地域化活性化への努力を学びたいと思ってます。

参考資料:赤根祥道著「『安岡正篤』泳ぎもせず漕ぎもせず 一生を終わるな」

年2回の大学講義「実践のまちづくり講座」初回終了

2010年01月16日

年2回の大学講義「実践のまちづくり講座」初回終了

地元の熊本大学での講座も6年目になりました。「毎年同じ話をしない」をモットーに続けてきました。

今年は、「市民参加のまちづくり」がテーマでした。

講義には、全学部が対象で、色々な学部から参加しています。初年度~3年くらいは、25~30名前後だったのですが、だんだん増え、60人、昨年120名、今年は160名になって来ました。

当初の目的の生徒の議論ができなくなり、一方通行の講義になりつつあるので、一工夫要るなと思っています。そこで、多いことを利用して今回は、一回目の講義に感想と質問を内容で整理してみた。

出席者は、149名で、添付のレジュメを見てもらうと解かると思いますが、私のやって来たことと、他に3つの事例を紹介しました。市長主導型、市民合議型。地方分権と裁判員制度から、地域対話型、等々。

何と質問が、64項目でした。正に社会の構図と同じと思います。市民の関心は多岐にわたることが、生徒の質問からも感じられました。政治は、市民の思いを整理し、実行する事と生徒には説明したのですが、まちづくりの方策を絞っていく事の難しさを感じることが出来ました。

来週は、4~6に整理し、それについて討議をしなければなりませんが、今回は全ての質問の答えてみようかと持っています。要は、少数意見に耳を傾ける実践を、授業で表現できないかと考えています。

来週は、160名のレポートが集まるようですが、そのレポートに咲いて採点を付けるのは大変だと思っていますが、反面、自分が講義した内容がどんな風に伝わっているのか、妙味あるところでもあります。

兎に角、年に90分×2回ですが、なかなか考えさせられる質問が、最近はとても楽しみになっています。私の6年目でも、毎回試行錯誤の講義準備で、悩んでいます。

<当日のレジュメ>

熊本大学 実践のまちづくり講座 2010.1.14

1.自己紹介

・建築勉強にかけた10年

①22才から、建築の専門学校へ入学

②建築のおもしろさを教えてくれた講師と学生コンペ

③熊本でいかに多くの建物の設計図を見るか(昼は勤務、夜はアルバイト+見分拡大)

・職能人(仕事人間)と、社会人の違いを学ぶ

①32才で独立、社会人として未熟を感じる

②33才から、大学の公開講座、セミナーで一般常識を勉強

③学ぶ縁から、歴史、環境分野の社会活動(まちづくり活動)に参加、

・異業種交流会の発案(11年目)

①先輩のすすめから、建築関連の技術者集めを始める

②始めは、ただの飲み会(忘年会)から、

③講師を呼び、セミナー+交流会のスタイル定着

④出あった人たち、1,200名以上

・人と語る中で、まちづくりに興味

①車椅子探検隊、

②住吉地域学教室、

③住吉サッカー育成会、

*宇土マリーナキッズサッカー大会

④(宇土市)市政を考える学習会、など

2.経済と生活(地域社会)は、密接な関係がある

~まちづくりは、気付きから始まる~

①行政の腐敗、

宮崎県:東国原氏は、「宮崎をどがんかせんば!」、政治腐敗に怒り、宮崎の活性化に挑戦中。

②閉塞感

地球温暖化、世界不況、石油高騰、・・・

③大災害

④事件、等

⑤出来事、等

*まちおこし:熊本城の本丸御殿、観光客誘致に成功

篤姫ブームで、南九州を活性化した。龍馬伝、長崎では、「さるく博」に期待。

3.国や自治体の収支バランスが崩れ、崩壊寸前の状況

①高齢化、少子化、税収の減少、国・自治体の財政赤字、

②問題解決に取り組む市民たちの活動

4.志木市の取り組み

自治体の将来を見越し、30年後に市役所職員を1/10にする計画

<事例紹介>

・志木市の行政財政改革の実践報告 ビデオ(7分)

市民委員会、教育委員会改革、議会の予算策定、

・市民が市役所運営に携わる(生活の質)

①市民委員会の活動

②家庭でまちづくりの話題が皆無

③日本人は「知らされない国民」

・どうして、まちづくりが必要か

①まちづくりにおける、生活の質とは

②生活の質を高めるために必要なもの

③すべて自分勝手な人たちばかりが、もし住んで居る街だったらならば、どうなか。

④まちづくりは、市民の思いを形(仕組み)にすること

⑤政治とは、市民の思いに優先順位をつけること

⑥政治とまちづくり関係

5.持続可能な地域づくりに、市民が積極的に参加する

① 地方分権(地域内分権)

②市民参加が必要不可欠

③市民参加のまちづくりの必要性

④議会は、市長の政策を承認する機関なり下がっている

<事例紹介>

・チャタヌーガ市の参加 ビデオ(7分)

・民主主義:市民の意見を募集し、選ばれたリーダーが、決断し、実行する

① 今までのまちづくりの視点は、

国→県→高校エリア→小学校エリア→地区(区):現状から遠い、時間がかかる

② これから目指すべき、持続可能なまちづくりの視点(要望、権利、主体)は、

地区(区)→小学校エリア→現エリア→県(州)→国:現状から出発、タイムリー

6.未来を見据えた、これからのまちづくりにどんなことを目的とするか

①「政治」の役目は、市民の要求を交通整理すること

②地域のことに関心が薄れて来た

③地方分権と「裁判員制度」 *ノルウエーの法学者、ニイル・クリスティ氏。

④世界の犯罪者の数が増え続けています。刑務所が足りずに困っています。

日本の犯罪者は、1600~1300人に1人。15年前に2倍だそうです。

イギリスは、約600人に1人。アメリカ、ロシアは、約100人に1人。

<事例紹介>

・ノルウエーの犯罪をうまない社会づくり ビデオ(10分)

参審員制度、紛争調停、地域との連携 → 世界一犯罪の少ない国づくり

・刑務所は、社会復帰の教育機関だった

①志木市の取り組み、市長主導型の市民参加のまちづくり

②チャタヌーガ市の取り組み、市民リーダーが学び、話合いで作るまちづくり

③一人ひとりが住みやすい地域をつくる取り組み

・地方発の先進のまちづくりが、全国に普及するような価値観

新しい仕組みを、地方が起し、政治力(国民・市民ネットワーク)で国に提言し、全国の地方活性化に普及させて行くこと → それが、国を豊かにする

・まちづくりに必要な活動方針

思い立ったら、行動し、仲間を作って、継続する + α

・まちづくりに必要な4つの理念(=政治に必要な要素)

「勇気」、「判断力(決断)」、「尊厳」、「献身」

<キーワード> レスター・ブラウン氏のメッセージ ビデオ(4分)

*未来世代への責任のもてる社会つくり

― 資料 ―

<ブログ・日記> → 「ノグチ」、「野口修一」で検索下さい。

・コモンズくまもと

・野口修一と仲間たち(環境共生施設研究所)

・SNSミクシィ(マイミクィ+コミュニテティ=4,000人のネットワーク)

<連絡先>

・Eメール aande@lime.ocn.ne.jp

・メールマガジン「コモンズ・メール」(約1,000人に、配信)

<本(88の実践報告)>

野口修一著「なかづくり まちづくり」(花書院)、平成22年1月末発刊

地元の熊本大学での講座も6年目になりました。「毎年同じ話をしない」をモットーに続けてきました。

今年は、「市民参加のまちづくり」がテーマでした。

講義には、全学部が対象で、色々な学部から参加しています。初年度~3年くらいは、25~30名前後だったのですが、だんだん増え、60人、昨年120名、今年は160名になって来ました。

当初の目的の生徒の議論ができなくなり、一方通行の講義になりつつあるので、一工夫要るなと思っています。そこで、多いことを利用して今回は、一回目の講義に感想と質問を内容で整理してみた。

出席者は、149名で、添付のレジュメを見てもらうと解かると思いますが、私のやって来たことと、他に3つの事例を紹介しました。市長主導型、市民合議型。地方分権と裁判員制度から、地域対話型、等々。

何と質問が、64項目でした。正に社会の構図と同じと思います。市民の関心は多岐にわたることが、生徒の質問からも感じられました。政治は、市民の思いを整理し、実行する事と生徒には説明したのですが、まちづくりの方策を絞っていく事の難しさを感じることが出来ました。

来週は、4~6に整理し、それについて討議をしなければなりませんが、今回は全ての質問の答えてみようかと持っています。要は、少数意見に耳を傾ける実践を、授業で表現できないかと考えています。

来週は、160名のレポートが集まるようですが、そのレポートに咲いて採点を付けるのは大変だと思っていますが、反面、自分が講義した内容がどんな風に伝わっているのか、妙味あるところでもあります。

兎に角、年に90分×2回ですが、なかなか考えさせられる質問が、最近はとても楽しみになっています。私の6年目でも、毎回試行錯誤の講義準備で、悩んでいます。

<当日のレジュメ>

熊本大学 実践のまちづくり講座 2010.1.14

1.自己紹介

・建築勉強にかけた10年

①22才から、建築の専門学校へ入学

②建築のおもしろさを教えてくれた講師と学生コンペ

③熊本でいかに多くの建物の設計図を見るか(昼は勤務、夜はアルバイト+見分拡大)

・職能人(仕事人間)と、社会人の違いを学ぶ

①32才で独立、社会人として未熟を感じる

②33才から、大学の公開講座、セミナーで一般常識を勉強

③学ぶ縁から、歴史、環境分野の社会活動(まちづくり活動)に参加、

・異業種交流会の発案(11年目)

①先輩のすすめから、建築関連の技術者集めを始める

②始めは、ただの飲み会(忘年会)から、

③講師を呼び、セミナー+交流会のスタイル定着

④出あった人たち、1,200名以上

・人と語る中で、まちづくりに興味

①車椅子探検隊、

②住吉地域学教室、

③住吉サッカー育成会、

*宇土マリーナキッズサッカー大会

④(宇土市)市政を考える学習会、など

2.経済と生活(地域社会)は、密接な関係がある

~まちづくりは、気付きから始まる~

①行政の腐敗、

宮崎県:東国原氏は、「宮崎をどがんかせんば!」、政治腐敗に怒り、宮崎の活性化に挑戦中。

②閉塞感

地球温暖化、世界不況、石油高騰、・・・

③大災害

④事件、等

⑤出来事、等

*まちおこし:熊本城の本丸御殿、観光客誘致に成功

篤姫ブームで、南九州を活性化した。龍馬伝、長崎では、「さるく博」に期待。

3.国や自治体の収支バランスが崩れ、崩壊寸前の状況

①高齢化、少子化、税収の減少、国・自治体の財政赤字、

②問題解決に取り組む市民たちの活動

4.志木市の取り組み

自治体の将来を見越し、30年後に市役所職員を1/10にする計画

<事例紹介>

・志木市の行政財政改革の実践報告 ビデオ(7分)

市民委員会、教育委員会改革、議会の予算策定、

・市民が市役所運営に携わる(生活の質)

①市民委員会の活動

②家庭でまちづくりの話題が皆無

③日本人は「知らされない国民」

・どうして、まちづくりが必要か

①まちづくりにおける、生活の質とは

②生活の質を高めるために必要なもの

③すべて自分勝手な人たちばかりが、もし住んで居る街だったらならば、どうなか。

④まちづくりは、市民の思いを形(仕組み)にすること

⑤政治とは、市民の思いに優先順位をつけること

⑥政治とまちづくり関係

5.持続可能な地域づくりに、市民が積極的に参加する

① 地方分権(地域内分権)

②市民参加が必要不可欠

③市民参加のまちづくりの必要性

④議会は、市長の政策を承認する機関なり下がっている

<事例紹介>

・チャタヌーガ市の参加 ビデオ(7分)

・民主主義:市民の意見を募集し、選ばれたリーダーが、決断し、実行する

① 今までのまちづくりの視点は、

国→県→高校エリア→小学校エリア→地区(区):現状から遠い、時間がかかる

② これから目指すべき、持続可能なまちづくりの視点(要望、権利、主体)は、

地区(区)→小学校エリア→現エリア→県(州)→国:現状から出発、タイムリー

6.未来を見据えた、これからのまちづくりにどんなことを目的とするか

①「政治」の役目は、市民の要求を交通整理すること

②地域のことに関心が薄れて来た

③地方分権と「裁判員制度」 *ノルウエーの法学者、ニイル・クリスティ氏。

④世界の犯罪者の数が増え続けています。刑務所が足りずに困っています。

日本の犯罪者は、1600~1300人に1人。15年前に2倍だそうです。

イギリスは、約600人に1人。アメリカ、ロシアは、約100人に1人。

<事例紹介>

・ノルウエーの犯罪をうまない社会づくり ビデオ(10分)

参審員制度、紛争調停、地域との連携 → 世界一犯罪の少ない国づくり

・刑務所は、社会復帰の教育機関だった

①志木市の取り組み、市長主導型の市民参加のまちづくり

②チャタヌーガ市の取り組み、市民リーダーが学び、話合いで作るまちづくり

③一人ひとりが住みやすい地域をつくる取り組み

・地方発の先進のまちづくりが、全国に普及するような価値観

新しい仕組みを、地方が起し、政治力(国民・市民ネットワーク)で国に提言し、全国の地方活性化に普及させて行くこと → それが、国を豊かにする

・まちづくりに必要な活動方針

思い立ったら、行動し、仲間を作って、継続する + α

・まちづくりに必要な4つの理念(=政治に必要な要素)

「勇気」、「判断力(決断)」、「尊厳」、「献身」

<キーワード> レスター・ブラウン氏のメッセージ ビデオ(4分)

*未来世代への責任のもてる社会つくり

― 資料 ―

<ブログ・日記> → 「ノグチ」、「野口修一」で検索下さい。

・コモンズくまもと

・野口修一と仲間たち(環境共生施設研究所)

・SNSミクシィ(マイミクィ+コミュニテティ=4,000人のネットワーク)

<連絡先>

・Eメール aande@lime.ocn.ne.jp

・メールマガジン「コモンズ・メール」(約1,000人に、配信)

<本(88の実践報告)>

野口修一著「なかづくり まちづくり」(花書院)、平成22年1月末発刊

(1/23、80名)少年老い易く学成り難し一寸の光陰矢の如し

2010年01月15日

(1/23、参加80名)少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず

時間はアッと言う間に過ぎています。

昨日は、今日になり、明日になります。

歴史上で論語(孔子の教え)の研修者の中で、一番輝いているのは、「朱子」と思います。

私自身は、陽明学にけっこう傾斜しているのですが、基本はやはり朱子学が発端として日本の江戸期に発達した学問「朱子学」基本と思います。なんか学問臭い、硬い話はそこで止めて、人の生き方のついて、昭和の陽明学者の安岡正篤先生が、次のような教示をされたそうです。

(本文より)

朱子の章句もまた有名だ。

「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず」(偶成詩)

という言葉は必ず耳にしたし、覚えたものだ。安岡正篤の「寸陰を惜しんで精神を一点に集中せよ」というのもここから出ている。

朱子の「勧学文」も心にしみる。

「謂うかなれ、今日学ばずして来日有りと。謂うなかれ、今年学ばずして来年有りと」

この文句は、しみじみとして、怠け心に引っぱられる私の心を正しい道に連れ戻してくれる。人生百年、三万六千五百日をどう生きるかは、自分自身の志にかかっている。誰に頼れるものではない。

「天地の為に心を立て、生民の為に道を立て、去聖の為に絶学を継ぎ、万世に為に太平を開く」(『近思想』為学文)

(以上、赤根祥道著「安岡正篤」)

詳しい意味は、私には理解できませんが、朱子という儒学者が、張横渠(ちょうおおうきょう)の言葉を引いているように、天地が万物を育む心を自分の心とすることが根本にあって、安心して暮らせる生計の手段を確立する心を砕き、聖人の教えを絶えたのを継いで復興し、万世のために太平を開くことが人間の生き方と説いた。(中略)

(以上、赤根祥道著「安岡正篤」)

上記の本を読みながら、人の一生、どんなに長くても百年(私の祖母は、百歳と2ヶ月)です。私は、一生に何をするのか、あなたは何を後世に残すのか?

巨万の富と、栄耀栄華の生活をしました。

社会に対して、何を残しましたか?

遺産騒動(遺産裁判)、金持ち三代無し、・・・

近江商人の商売は、「三方良し」だった。

現代の日本、グローバルスタンダートの市場経済、・・

本当に世界を幸せにしましたでしょうか?

>一寸の光陰軽んずべからず

人生は、朝露の如し!

みなさんは、何も目的に生きていますか?

平穏無事に生きる院生もあります。

後世(子、孫、・・)に思いを伝える人生もあります。

人の評価は、棺桶に蓋をしたときから始まると、先輩に教示されました。

どう生きるか、生かされるか、

私も50歳を過ぎ、少しづつ、少しづつ、考えるようになりました。

実は、もっと早く気付けば良かったのでしょうが、私の不徳至りです。

このことに、意見、異見をお待ちしています。

だらだらと、思いつくまま書きました。今年も、駄文、誤字の多い日記ですが、ご指導、ご指南頂ければ幸いです。

*参考資料:赤根祥道著「安岡正篤」~泳ぎもせず、漕ぎもしないで一生を終わるな!~

**報告と参加のお願い**(長文テです)

異業種交流会「四季の会」は、参加予定者が80名を越えてしまいました。当日は、衝撃的な出会いもあります。(セッティングします)

兎に角、期日が迫るにつれ、増え続けています。特に会にリピーターは、前日、前々日の申し込みが、最大に多いです。友人・知人お誘い合わせの上、ご参加頂ければ幸いです。

1月23日に夕方から開催する、異業種交流会「四季の会」10周年の集いは、予定の参加者をはるかに越え、1週間まで80名になりました。主催者のびっくり、支援スタッフも大喜びです。

関東、関西(一人はカナダから)、福岡、鹿児島をはじめ、九州から参加。熊本は、実の多業種(異業種)の集まりになりました。数年ぶりに80人台は、6年前の熊本市長講演会以来と思います。

私の目標は、言葉の表現が悪いですが「人が生まれる前から、人が死んだ後の仕事まで」を目標に、色々な方と語り、仲間づくり、まちづくりに関わって来ました。でもでも、活動の発端は、一人の勧誘(一声)でした。

私の人生は多忙になりましたが、その3倍も、5倍も頂ける幸福感(充実感)を味逢わせてもらいました。私のできることは、多分ほとんど市民には知られないものと思います。

私に地域の先輩が、訓示されました。

「野口君、宣伝する活動はするな! 人づてに伝染して行くような活動が君に合っている」

頂き、がつがつ行けない性格の私には合っていました。以来、仕事以外で出会った(一対一、一対二で語る)かたは、1300人近くいなりました。強烈な個性の人のいます。地道に活動を持続する人もいます。

根底に有るのは、「地域を変えたい!」

の想い(思い)と思います。

大人は、3つの仕事がある。(2日前、熊本大学で尾何時内容の講義をしました)

労働:金を稼ぐ仕事

ボランティア:地域社会での小地域での、コミュ二ケーション

活動:自分たちに見返りはない。でも、子、孫の世代にために何かしたい。

>少年老い易く学成り難し

上記の3つ「労働」「ボランティア」「(社会)活動」

まちづくりは、日々の生活は昔の先祖、そして後世に若者たちが関わります。

これは、日々の暮らし人々が、地域にどれだけ関わるかで、その地域の永続性が決るように思います。昔の「向こう三軒両隣り」が、まちづくりに基本ように思います。

楽しい企画」

*10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

http://noguchi.otemo-yan.net/e256976.html

昨年末から、ご案内をしていました。異業種交流会「四季の会」10周年の集いですが、交流会の申す込みが、予定の8割近くになりました。

時間はアッと言う間に過ぎています。

昨日は、今日になり、明日になります。

歴史上で論語(孔子の教え)の研修者の中で、一番輝いているのは、「朱子」と思います。

私自身は、陽明学にけっこう傾斜しているのですが、基本はやはり朱子学が発端として日本の江戸期に発達した学問「朱子学」基本と思います。なんか学問臭い、硬い話はそこで止めて、人の生き方のついて、昭和の陽明学者の安岡正篤先生が、次のような教示をされたそうです。

(本文より)

朱子の章句もまた有名だ。

「少年老い易く学成り難し、一寸の光陰軽んずべからず」(偶成詩)

という言葉は必ず耳にしたし、覚えたものだ。安岡正篤の「寸陰を惜しんで精神を一点に集中せよ」というのもここから出ている。

朱子の「勧学文」も心にしみる。

「謂うかなれ、今日学ばずして来日有りと。謂うなかれ、今年学ばずして来年有りと」

この文句は、しみじみとして、怠け心に引っぱられる私の心を正しい道に連れ戻してくれる。人生百年、三万六千五百日をどう生きるかは、自分自身の志にかかっている。誰に頼れるものではない。

「天地の為に心を立て、生民の為に道を立て、去聖の為に絶学を継ぎ、万世に為に太平を開く」(『近思想』為学文)

(以上、赤根祥道著「安岡正篤」)

詳しい意味は、私には理解できませんが、朱子という儒学者が、張横渠(ちょうおおうきょう)の言葉を引いているように、天地が万物を育む心を自分の心とすることが根本にあって、安心して暮らせる生計の手段を確立する心を砕き、聖人の教えを絶えたのを継いで復興し、万世のために太平を開くことが人間の生き方と説いた。(中略)

(以上、赤根祥道著「安岡正篤」)

上記の本を読みながら、人の一生、どんなに長くても百年(私の祖母は、百歳と2ヶ月)です。私は、一生に何をするのか、あなたは何を後世に残すのか?

巨万の富と、栄耀栄華の生活をしました。

社会に対して、何を残しましたか?

遺産騒動(遺産裁判)、金持ち三代無し、・・・

近江商人の商売は、「三方良し」だった。

現代の日本、グローバルスタンダートの市場経済、・・

本当に世界を幸せにしましたでしょうか?

>一寸の光陰軽んずべからず

人生は、朝露の如し!

みなさんは、何も目的に生きていますか?

平穏無事に生きる院生もあります。

後世(子、孫、・・)に思いを伝える人生もあります。

人の評価は、棺桶に蓋をしたときから始まると、先輩に教示されました。

どう生きるか、生かされるか、

私も50歳を過ぎ、少しづつ、少しづつ、考えるようになりました。

実は、もっと早く気付けば良かったのでしょうが、私の不徳至りです。

このことに、意見、異見をお待ちしています。

だらだらと、思いつくまま書きました。今年も、駄文、誤字の多い日記ですが、ご指導、ご指南頂ければ幸いです。

*参考資料:赤根祥道著「安岡正篤」~泳ぎもせず、漕ぎもしないで一生を終わるな!~

**報告と参加のお願い**(長文テです)

異業種交流会「四季の会」は、参加予定者が80名を越えてしまいました。当日は、衝撃的な出会いもあります。(セッティングします)

兎に角、期日が迫るにつれ、増え続けています。特に会にリピーターは、前日、前々日の申し込みが、最大に多いです。友人・知人お誘い合わせの上、ご参加頂ければ幸いです。

1月23日に夕方から開催する、異業種交流会「四季の会」10周年の集いは、予定の参加者をはるかに越え、1週間まで80名になりました。主催者のびっくり、支援スタッフも大喜びです。

関東、関西(一人はカナダから)、福岡、鹿児島をはじめ、九州から参加。熊本は、実の多業種(異業種)の集まりになりました。数年ぶりに80人台は、6年前の熊本市長講演会以来と思います。

私の目標は、言葉の表現が悪いですが「人が生まれる前から、人が死んだ後の仕事まで」を目標に、色々な方と語り、仲間づくり、まちづくりに関わって来ました。でもでも、活動の発端は、一人の勧誘(一声)でした。

私の人生は多忙になりましたが、その3倍も、5倍も頂ける幸福感(充実感)を味逢わせてもらいました。私のできることは、多分ほとんど市民には知られないものと思います。

私に地域の先輩が、訓示されました。

「野口君、宣伝する活動はするな! 人づてに伝染して行くような活動が君に合っている」

頂き、がつがつ行けない性格の私には合っていました。以来、仕事以外で出会った(一対一、一対二で語る)かたは、1300人近くいなりました。強烈な個性の人のいます。地道に活動を持続する人もいます。

根底に有るのは、「地域を変えたい!」

の想い(思い)と思います。

大人は、3つの仕事がある。(2日前、熊本大学で尾何時内容の講義をしました)

労働:金を稼ぐ仕事

ボランティア:地域社会での小地域での、コミュ二ケーション

活動:自分たちに見返りはない。でも、子、孫の世代にために何かしたい。

>少年老い易く学成り難し

上記の3つ「労働」「ボランティア」「(社会)活動」

まちづくりは、日々の生活は昔の先祖、そして後世に若者たちが関わります。

これは、日々の暮らし人々が、地域にどれだけ関わるかで、その地域の永続性が決るように思います。昔の「向こう三軒両隣り」が、まちづくりに基本ように思います。

楽しい企画」

*10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

http://noguchi.otemo-yan.net/e256976.html

昨年末から、ご案内をしていました。異業種交流会「四季の会」10周年の集いですが、交流会の申す込みが、予定の8割近くになりました。

「マッチ売りの少女」と住みよい国になる条件

2010年01月14日

「マッチ売りの少女」と住みよい国になる条件

最近、北欧の国づくりに興味を持っています。デンマーク、ノルウエー、スウェーデン、等々、民主主義、市場経済でありながら、高福祉を実施し「住みやすい国」にどんどん変化し、経済も伸びています。環境共生の考え方も進んでいます。色々な要因があるのですが、最近読んだ一冊の本からキーワードを見つけています。

千葉忠夫著「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」に次の一節がありました。

(本文より)

マッチ売りに少女は、自分で貧困を解決することができなかったし、誰も助けてくれませんでした。

貧困には助けが必要です。

マッチ売りの少女のラストシーンは少女がなくなった場面ではありません。翌日、街の人が少女が亡くなった姿を見て、こう思った場面です。

「ああ、寒くて凍え死んだ子がいる」

社会の共生とは、死ななくては幸せになれないというところに至らせないようにしなくてはいけないのです。それが住みよい国になる条件の一つです。(中略)

なぜならは、デンマークは社会福祉国家で国民は、何人も飢え死にしないというのが、国の施策の一つのキーワードだからです。(中略)

(以上、「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」)

日本の派遣切り、年末年始が終われば、派遣村が無くなる。

実は、日本の貧困率は、世界の先進国中で第三位なのです。日本の貧困率15.3

%です。ここ10年で、2倍になっています。

デンマークは、先進国の中で一番貧困率の低い国です。それを表すのが、貧困度はヨーロッパ全体では、7人に1人。デンマークは、17人に1人です。ちなみに日本は、6人に1人です。

デンマークは、世界最大の風力発電機製造会社が有るように資本主義の国です。1970年代から進められた持続可能な国づくりは、日本との違いをまざまざと感じます。

(本文より)

貧困をなくすには国民の連帯が必要です。その連帯とは、信用できる政府に、しかるべき税金を納めるということなのです。

マッチ売りの少女のように、貧困で命を落とすようなことを起こさないためにも、あなた自身はこの問題に取組む必要があります。(中略)

(以上、「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」)

社会作りの最大の敵は、「無関心」と言われます。社会の色々な出来事、事件に関心を持ち続けることこそ一番大事な市民の責任と思います。

*参考資料:千葉忠夫著「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」

<お知らせ>

・熊本日日新聞をお読みの方へ

今朝の朝刊の地域ニュースに、私の関わる「市民マニフェスト研究会」の活動記事が、宇土市長選挙の話題として載りました。関心有る方は、ぜひお読みください。

最近、北欧の国づくりに興味を持っています。デンマーク、ノルウエー、スウェーデン、等々、民主主義、市場経済でありながら、高福祉を実施し「住みやすい国」にどんどん変化し、経済も伸びています。環境共生の考え方も進んでいます。色々な要因があるのですが、最近読んだ一冊の本からキーワードを見つけています。

千葉忠夫著「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」に次の一節がありました。

(本文より)

マッチ売りに少女は、自分で貧困を解決することができなかったし、誰も助けてくれませんでした。

貧困には助けが必要です。

マッチ売りの少女のラストシーンは少女がなくなった場面ではありません。翌日、街の人が少女が亡くなった姿を見て、こう思った場面です。

「ああ、寒くて凍え死んだ子がいる」

社会の共生とは、死ななくては幸せになれないというところに至らせないようにしなくてはいけないのです。それが住みよい国になる条件の一つです。(中略)

なぜならは、デンマークは社会福祉国家で国民は、何人も飢え死にしないというのが、国の施策の一つのキーワードだからです。(中略)

(以上、「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」)

日本の派遣切り、年末年始が終われば、派遣村が無くなる。

実は、日本の貧困率は、世界の先進国中で第三位なのです。日本の貧困率15.3

%です。ここ10年で、2倍になっています。

デンマークは、先進国の中で一番貧困率の低い国です。それを表すのが、貧困度はヨーロッパ全体では、7人に1人。デンマークは、17人に1人です。ちなみに日本は、6人に1人です。

デンマークは、世界最大の風力発電機製造会社が有るように資本主義の国です。1970年代から進められた持続可能な国づくりは、日本との違いをまざまざと感じます。

(本文より)

貧困をなくすには国民の連帯が必要です。その連帯とは、信用できる政府に、しかるべき税金を納めるということなのです。

マッチ売りの少女のように、貧困で命を落とすようなことを起こさないためにも、あなた自身はこの問題に取組む必要があります。(中略)

(以上、「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」)

社会作りの最大の敵は、「無関心」と言われます。社会の色々な出来事、事件に関心を持ち続けることこそ一番大事な市民の責任と思います。

*参考資料:千葉忠夫著「世界一幸福な国 デンマークの暮らし方」

<お知らせ>

・熊本日日新聞をお読みの方へ

今朝の朝刊の地域ニュースに、私の関わる「市民マニフェスト研究会」の活動記事が、宇土市長選挙の話題として載りました。関心有る方は、ぜひお読みください。

人には、「自尊心」を表現する3つのタイプあり

2010年01月12日

人には、「自尊心」を表現する3つのタイプあり

今日は、一日、建築確認申請のために、熊本市役所の関る課を回り、印鑑をもらう「持ち回り」をして来た。以前だったら、この持ち回りができず、1週間、10日かかったこともあった。

民間検査機関の登場で、本家の市役所が、「建築確認業務が遅い」のクレームに、仕組みが変わり、だいぶん風通しが良くなり、許認可のスピードアップが図られた。しかし、市役所に、一日居ると、

「人(職員)多いな」

「色々な人が来ているな」

「この相談、市役所でなく自治区の問題では?」

「この人何しにしているのだろうか?」

「・・・・」、

でも、世の要求で、行政も少しづつ変わっていると感じました。合併合併で、職員がドンドン増えているように思います。合併と行革、人員整理がもっと進まないと、人ばかり多い役所風景で、今度区役所ができれば、本庁社はどんな風景になるだろうと想像します。

組織に中で、団体の中、あるいは地域にいは、色々な人がいますが、「自尊心(自負心)」がなければ、人の群れの中で生きづらいように思います。物静かの人も、「俺は、これに関して誰にも負けない」と言う人がいると思います。

この自負心の表わし方には、色々なタイプがあると思います。矢沢永一氏の「人間通」に次のような内容をことが書かれていました。エッセンスを紹介します。

「自尊心」

自尊心には、三種類有るそうだ。

第一は、己の器量と業績を冷静に自己評価し、十分な満足感を以って自認自足している静謐(せいしつ)型。このタイプは、いちいち自分の才能と功労を言いたてて自己宣伝しない。落ちつき、和(にこ)やかで、静かである。これが人格者と言われ好感を持たれる。

第二は、けたたましく騒がしい宣伝屋(チンドンヤ)型。このタイプは、自尊心は人一倍高ぶっているのに、誰も認めてくれず褒めてくれないものだから、自分をクローズアップ(大映し)すべく、さまざまな舞台装置を創り出す。しかし一生懸命に自作自演する目立ちたがり屋は、労を払って力を尽くし、懸命の努力をしているから、まだしも可愛気もある。

第三は、黙々と励んで時世時節を待つのでもなく自分を売り出そうと企てるでもなく、遠く近くの多少とも関係ある他人の群像を罵倒して自らが高いと、周りに当り散らす。日々、自尊心が嫉妬を底から炙(あぶ)っている。これが一番やっかいで始末に困る自尊心のタイプ。

(以上、「人間通」より)

みなさんの周りには、どんなタイプの人がいますか、少し遠めから言動を観察して見ると、意外な発見が見つかるかもしれません。

第三のタイプは、何かを罵倒し誰かを弾劾・中傷すれば、一夜漬けの筆を走らせるだけで、自分が世に抜きん出た見識の持ち主であると自己満足できる。しかし、世の常識は時代により変化するから、その先鋒の発言が覆ることがあります。そのことなど意にかいさず、人より先へ、先へと論法を進める。

人は、どんな性格か自分で知ってもなかなか修正できないが、現実です。

みなさんは、どんなお自尊心の持ち主か、それは自分自身しか理解できない心の奥底の問題なのかもしれません。

*参考資料:矢沢永一著「人間通」

<以前の日記>

・講演会「マニフェストとまちづくり」(御船町長、山本孝二氏)

・「人材」世に人(民衆)は居るが、人(リーダー)は居ない

・10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

・独創力を発揮するための3条件/糸川英夫博士『致知』

今日は、一日、建築確認申請のために、熊本市役所の関る課を回り、印鑑をもらう「持ち回り」をして来た。以前だったら、この持ち回りができず、1週間、10日かかったこともあった。

民間検査機関の登場で、本家の市役所が、「建築確認業務が遅い」のクレームに、仕組みが変わり、だいぶん風通しが良くなり、許認可のスピードアップが図られた。しかし、市役所に、一日居ると、

「人(職員)多いな」

「色々な人が来ているな」

「この相談、市役所でなく自治区の問題では?」

「この人何しにしているのだろうか?」

「・・・・」、

でも、世の要求で、行政も少しづつ変わっていると感じました。合併合併で、職員がドンドン増えているように思います。合併と行革、人員整理がもっと進まないと、人ばかり多い役所風景で、今度区役所ができれば、本庁社はどんな風景になるだろうと想像します。

組織に中で、団体の中、あるいは地域にいは、色々な人がいますが、「自尊心(自負心)」がなければ、人の群れの中で生きづらいように思います。物静かの人も、「俺は、これに関して誰にも負けない」と言う人がいると思います。

この自負心の表わし方には、色々なタイプがあると思います。矢沢永一氏の「人間通」に次のような内容をことが書かれていました。エッセンスを紹介します。

「自尊心」

自尊心には、三種類有るそうだ。

第一は、己の器量と業績を冷静に自己評価し、十分な満足感を以って自認自足している静謐(せいしつ)型。このタイプは、いちいち自分の才能と功労を言いたてて自己宣伝しない。落ちつき、和(にこ)やかで、静かである。これが人格者と言われ好感を持たれる。

第二は、けたたましく騒がしい宣伝屋(チンドンヤ)型。このタイプは、自尊心は人一倍高ぶっているのに、誰も認めてくれず褒めてくれないものだから、自分をクローズアップ(大映し)すべく、さまざまな舞台装置を創り出す。しかし一生懸命に自作自演する目立ちたがり屋は、労を払って力を尽くし、懸命の努力をしているから、まだしも可愛気もある。

第三は、黙々と励んで時世時節を待つのでもなく自分を売り出そうと企てるでもなく、遠く近くの多少とも関係ある他人の群像を罵倒して自らが高いと、周りに当り散らす。日々、自尊心が嫉妬を底から炙(あぶ)っている。これが一番やっかいで始末に困る自尊心のタイプ。

(以上、「人間通」より)

みなさんの周りには、どんなタイプの人がいますか、少し遠めから言動を観察して見ると、意外な発見が見つかるかもしれません。

第三のタイプは、何かを罵倒し誰かを弾劾・中傷すれば、一夜漬けの筆を走らせるだけで、自分が世に抜きん出た見識の持ち主であると自己満足できる。しかし、世の常識は時代により変化するから、その先鋒の発言が覆ることがあります。そのことなど意にかいさず、人より先へ、先へと論法を進める。

人は、どんな性格か自分で知ってもなかなか修正できないが、現実です。

みなさんは、どんなお自尊心の持ち主か、それは自分自身しか理解できない心の奥底の問題なのかもしれません。

*参考資料:矢沢永一著「人間通」

<以前の日記>

・講演会「マニフェストとまちづくり」(御船町長、山本孝二氏)

・「人材」世に人(民衆)は居るが、人(リーダー)は居ない

・10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

・独創力を発揮するための3条件/糸川英夫博士『致知』

(宇土)市民マニフェスト 山本孝二氏(御船町長)講演会

2010年01月12日

(宇土)市民マニフェスト研究会主催

山本孝二氏(御船町長)講演会

テーマ「マニフェストとまちづくり」

ご案内

みなさん、明けましておめでとうございます。本年、宇土市は、市長選挙があります。立候補を何名かが表明され、4月の選挙へ向け動き始めたように思います。

4年前と3年前に、市政や地方自治のあり方を学び、語る、「(宇土)市政を考える学習会」を開催致しました。今回は、ただ学ぶだけでなく、次期市政へ要望「市民が考える次期市政へ望む要望書(以後、市民マニフェスト)」をまとめようと、昨年10月から学習会を5回開催し、色々な意見を聞き、整理をして来ました。

しかし、知識不足もあり、さらに勉強が必要と思い、平成21年度のマニフェスト運動で、全国グランプリの評価を受けられた熊本県御船町の山本孝二町長を招き、「マニフェストとまちづくり」のテーマで講演会を開催し、勉強することになりました。

山本氏は、元三重県知事の北川正恭氏の提唱するマニフェスト運動の理念を掲げ、御船町のまちづくりを進めておられます。山本氏の政策の考えをお聞きし、参加して頂いた方から意見を集め(アンケート、意見書等)、市民マニフェストづくりに役立てたいと思います。

また講演会に先立ちまして、4年前の「市政を考える学習会」でご指導頂いた、財務省広報誌『ファイナンス』に「環境行政と国家戦略」の連載をされているNPO法人「フューチャー500日本」の木内孝理事長に、「持続可能な社会」の提言も頂きます。

多用な新年の時期ですが、たくさんの参加とご意見をお願い申し上げます。

記

日 時 2010年1月24日(日)14:00~16:00(開場13:30)

場 所 宇土市民会館大会議室(宇土市新小路町123 ℡0964-22-0188)

提 言 木内孝氏(NPO法人フューチャー500日本 理事長)

「持続可能な社会を実現するキーワード」(30分)

講 演 講師 山本孝二氏(御船町長)

テーマ 「マニフェストとまちづくり」(50分)

茶話会 講師・参加者と意見交換会(30分)

参加費 無料

主 催 (宇土)市民マニフェスト研究会

事務局 熊本県宇土市網引町1374 野口宅内(野口携帯 090-3666-7682)

Tel/Fax 0964-24-3570 Email:aande@lime.ocn.ne.jp

*市民マニフェストづくりの協賛「500円募金」のお願い*

10月から意見収集、編集作業を進めて来したた「市民マニフェスト」は、編集者たちの手作り資料(15~20ページ予定)で、資金も出し合い進めて来ました。市民マニフェストを、多くの方に読んで頂きたいと思っています。

そこで、一口500円の募金をし、「市民マニフェスト」複製及び配布する資金に充てたいと思います。今回の活動をご理解頂き、ご協賛頂ければ幸いです。会場にて、詳しい案内資料を配布致します。

山本孝二氏(御船町長)講演会

テーマ「マニフェストとまちづくり」

ご案内

みなさん、明けましておめでとうございます。本年、宇土市は、市長選挙があります。立候補を何名かが表明され、4月の選挙へ向け動き始めたように思います。

4年前と3年前に、市政や地方自治のあり方を学び、語る、「(宇土)市政を考える学習会」を開催致しました。今回は、ただ学ぶだけでなく、次期市政へ要望「市民が考える次期市政へ望む要望書(以後、市民マニフェスト)」をまとめようと、昨年10月から学習会を5回開催し、色々な意見を聞き、整理をして来ました。

しかし、知識不足もあり、さらに勉強が必要と思い、平成21年度のマニフェスト運動で、全国グランプリの評価を受けられた熊本県御船町の山本孝二町長を招き、「マニフェストとまちづくり」のテーマで講演会を開催し、勉強することになりました。

山本氏は、元三重県知事の北川正恭氏の提唱するマニフェスト運動の理念を掲げ、御船町のまちづくりを進めておられます。山本氏の政策の考えをお聞きし、参加して頂いた方から意見を集め(アンケート、意見書等)、市民マニフェストづくりに役立てたいと思います。

また講演会に先立ちまして、4年前の「市政を考える学習会」でご指導頂いた、財務省広報誌『ファイナンス』に「環境行政と国家戦略」の連載をされているNPO法人「フューチャー500日本」の木内孝理事長に、「持続可能な社会」の提言も頂きます。

多用な新年の時期ですが、たくさんの参加とご意見をお願い申し上げます。

記

日 時 2010年1月24日(日)14:00~16:00(開場13:30)

場 所 宇土市民会館大会議室(宇土市新小路町123 ℡0964-22-0188)

提 言 木内孝氏(NPO法人フューチャー500日本 理事長)

「持続可能な社会を実現するキーワード」(30分)

講 演 講師 山本孝二氏(御船町長)

テーマ 「マニフェストとまちづくり」(50分)

茶話会 講師・参加者と意見交換会(30分)

参加費 無料

主 催 (宇土)市民マニフェスト研究会

事務局 熊本県宇土市網引町1374 野口宅内(野口携帯 090-3666-7682)

Tel/Fax 0964-24-3570 Email:aande@lime.ocn.ne.jp

*市民マニフェストづくりの協賛「500円募金」のお願い*

10月から意見収集、編集作業を進めて来したた「市民マニフェスト」は、編集者たちの手作り資料(15~20ページ予定)で、資金も出し合い進めて来ました。市民マニフェストを、多くの方に読んで頂きたいと思っています。

そこで、一口500円の募金をし、「市民マニフェスト」複製及び配布する資金に充てたいと思います。今回の活動をご理解頂き、ご協賛頂ければ幸いです。会場にて、詳しい案内資料を配布致します。

(宇土)市民マニフェスト講演会「マニフェストとまちづくり」

2010年01月11日

熊本県宇土市の野口修一でございます。

下記の目的・日程・内容で、テーマ「マニフェストとまちづくり」の講演会を開催いたします。興味有る方は、宇土市内だけでなく、多くの地域から参加頂ければと願っています。よろしくお願い申し上げます。

(宇土)市民マニフェスト研究会 事務局 野口修一

≪ 以下、ご案内 ≫

(宇土)市民マニフェスト研究会主催

山本孝二氏(御船町長)講演会

テーマ「マニフェストとまちづくり」

ご案内

みなさん、明けましておめでとうございます。本年、宇土市は、市長選挙があります。立候補を何名かが表明され、4月の選挙へ向け動き始めたように思います。

4年前と3年前に、市政や地方自治のあり方を学び、語る、「(宇土)市政を考える学習会」を開催致しました。今回は、ただ学ぶだけでなく、次期市政へ要望「市民が考える次期市政へ望む要望書(以後、市民マニフェスト)」をまとめようと、昨年10月から学習会を5回開催し、色々な意見を聞き、整理をして来ました。

しかし、知識不足もあり、さらに勉強が必要と思い、平成21年度のマニフェスト運動で、全国グランプリの評価を受けられた熊本県御船町の山本孝二町長を招き、「マニフェストとまちづくり」のテーマで講演会を開催し、勉強することになりました。

山本氏は、元三重県知事の北川正恭氏の提唱するマニフェスト運動の理念を掲げ、御船町のまちづくりを進めておられます。山本氏の政策の考えをお聞きし、参加して頂いた方から意見を集め(アンケート、意見書等)、市民マニフェストづくりに役立てたいと思います。

また講演会に先立ちまして、4年前の「市政を考える学習会」でご指導頂いた、財務省広報誌『ファイナンス』に「環境行政と国家戦略」の連載をされているNPO法人「フューチャー500日本」の木内孝理事長に、「持続可能な社会」の提言も

頂きます。

多用な新年の時期ですが、たくさんの参加とご意見をお願い申し上げます。

記

日 時 2010年1月24日(土)14:00~16:00(開場13:30)

場 所 宇土市民会館大会議室(宇土市新小路町123 ℡0964-22-0188)

講演会

提 言 木内孝氏(NPO法人フューチャー500日本 理事長)

「持続可能な社会を実現するキーワード」(30分)

講 演 講師 山本孝二氏(御船町長)

テーマ 「マニフェストとまちづくり」(50分)

茶話会 講師・参加者と意見交換会(30分)

参加費 無料

主 催 (宇土)市民名にフェスと研究会

事務局 熊本県宇土市網引町1374 野口宅内(野口携帯 090-3666-7682)

Tel/Fax 0964-24-3570 Email:aande@lime.ocn.ne.jp

*市民マニフェストづくりの協賛「500円募金」のお願い*

10月から意見収集、編集作業を進めて来ました「市民マニフェスト」は、編集者たちの手作り資料(10ページ予定)で、資金も出し合い進めています。市民マニフェストを、多くの方に読んで頂きたいと思っています。

そこで、一口500円の募金をし、「市民マニフェスト」複製及び配布する資金に充てたいと思います。今回の活動をご理解頂き、ご協賛頂ければ幸いです。会場にて、詳しい案内資料を配布致します。

下記の目的・日程・内容で、テーマ「マニフェストとまちづくり」の講演会を開催いたします。興味有る方は、宇土市内だけでなく、多くの地域から参加頂ければと願っています。よろしくお願い申し上げます。

(宇土)市民マニフェスト研究会 事務局 野口修一

≪ 以下、ご案内 ≫

(宇土)市民マニフェスト研究会主催

山本孝二氏(御船町長)講演会

テーマ「マニフェストとまちづくり」

ご案内

みなさん、明けましておめでとうございます。本年、宇土市は、市長選挙があります。立候補を何名かが表明され、4月の選挙へ向け動き始めたように思います。

4年前と3年前に、市政や地方自治のあり方を学び、語る、「(宇土)市政を考える学習会」を開催致しました。今回は、ただ学ぶだけでなく、次期市政へ要望「市民が考える次期市政へ望む要望書(以後、市民マニフェスト)」をまとめようと、昨年10月から学習会を5回開催し、色々な意見を聞き、整理をして来ました。

しかし、知識不足もあり、さらに勉強が必要と思い、平成21年度のマニフェスト運動で、全国グランプリの評価を受けられた熊本県御船町の山本孝二町長を招き、「マニフェストとまちづくり」のテーマで講演会を開催し、勉強することになりました。

山本氏は、元三重県知事の北川正恭氏の提唱するマニフェスト運動の理念を掲げ、御船町のまちづくりを進めておられます。山本氏の政策の考えをお聞きし、参加して頂いた方から意見を集め(アンケート、意見書等)、市民マニフェストづくりに役立てたいと思います。

また講演会に先立ちまして、4年前の「市政を考える学習会」でご指導頂いた、財務省広報誌『ファイナンス』に「環境行政と国家戦略」の連載をされているNPO法人「フューチャー500日本」の木内孝理事長に、「持続可能な社会」の提言も

頂きます。

多用な新年の時期ですが、たくさんの参加とご意見をお願い申し上げます。

記

日 時 2010年1月24日(土)14:00~16:00(開場13:30)

場 所 宇土市民会館大会議室(宇土市新小路町123 ℡0964-22-0188)

講演会

提 言 木内孝氏(NPO法人フューチャー500日本 理事長)

「持続可能な社会を実現するキーワード」(30分)

講 演 講師 山本孝二氏(御船町長)

テーマ 「マニフェストとまちづくり」(50分)

茶話会 講師・参加者と意見交換会(30分)

参加費 無料

主 催 (宇土)市民名にフェスと研究会

事務局 熊本県宇土市網引町1374 野口宅内(野口携帯 090-3666-7682)

Tel/Fax 0964-24-3570 Email:aande@lime.ocn.ne.jp

*市民マニフェストづくりの協賛「500円募金」のお願い*

10月から意見収集、編集作業を進めて来ました「市民マニフェスト」は、編集者たちの手作り資料(10ページ予定)で、資金も出し合い進めています。市民マニフェストを、多くの方に読んで頂きたいと思っています。

そこで、一口500円の募金をし、「市民マニフェスト」複製及び配布する資金に充てたいと思います。今回の活動をご理解頂き、ご協賛頂ければ幸いです。会場にて、詳しい案内資料を配布致します。

「人材」世に人(民衆)は居るが、人(リーダー)は居ない

2010年01月11日

「人材」世に人(民衆)は居るが、人(リーダー)は居ない

ここ1週間は、正月明けと年度末締め予定の仕事準備、そして子どもの受験準備、さらに市民マニフェストの資料集と、密な時間を過しました。

3つの用を進める中で、やはりその世界(分野)に知識広き友人知人を知っているかが大事と痛感します。良く言う、「人は居るが、人が居ない」。これは答のない禅問答のように思いますが、戦国時代を収拾に導いた豊臣秀吉と部下の曽呂利新左衛門の問答にも有るそうです。

関西大学名誉教授の矢沢永一氏の著書「人間通」の一節に、次の一文がありました。全文を転載します。

(以下、「人間通」の一節を転載)

「人材」

天下に最も多きものは何か、と太閤秀吉が聞いた。それは、人、でごさります、と曽呂利新左衛門が答えた。反射神経の鋭い秀吉が畳みかけて、では天下に最もすくなきものはなにか、と聞いた。すると打てば響くように、それは、人、でごさります、と新左衛門が答えた。

この会話(やりとり)は別の太閤でもなく曽呂利でなくてもよいのであって、つまり何時の時代でも世間に傑出した人材を求めているという勘所をうまく言い現わした伝説なのである。人材とは他に秀いで世に稀なる才能の持ち主をいう。ただし勝負の世界と異なり一般社会の組織においては衆を束ねて多くの構成員に活気を吹き込む先導者(リーダー)としての役割が求められる。組織を構成する個人個人の資質が優れていようとも、全員を結集する要の位置に人材を欠いては烏合の衆に終わるのである。

民主主義の社会は、衆知に基づくとはいえ時代を先導するのは矢張り抜群の才能である。傑出した人材を多く擁する社会ほど活気を呈するであろう。一般に才能は裸で跳躍するものではない。才能は見出され引き上げられ押し出されてこそ開花する。世の中は何事も組み合わせの妙を得て進行する。才能はもとより貴重であるが、才能を見出し鼓舞し激励し得る才能もまた尊い。

そして新しい時代を切り開いて活路を見出す動きのある才能は、まだ海のものとも山のものとも判らぬ船出を待つ新興の実験的領域に、見出せるであろう。世に謂う隙間(すきま)狙いを含めて、冒険的な新規事業から明日を担う才能が芽生えるのである。

(以上、矢沢永一著「人間通」より)

>傑出した人材を多く擁する社会ほど活気を呈する

>才能は見出され引き上げられ押し出されてこそ開花する

>世の中は何事も組み合わせの妙を得て進行する

>才能を見出し鼓舞し激励し得る才能もまた尊い

>海のものとも山のものとも判らぬ船出を待つ新興の実験的領域

示唆に富んでいる言葉ばかりです。

私も50年も生きてくると、色々な人の生業の場面を見てきました。

上記の5つの示唆を、出会いの場面にも立ち会いました。

人生、「出会い」こそ人生を決めると思います。

しかし、その出会いを導く場面に作り出すのは、自分を前へ進ませる勇気ある一歩と思います。

秀吉が、曽呂利新左衛門に問うた、

「世に一番多いのは、人(民衆)であり。世に一番少ないのも人(先導者・リーダー)である」

上記の文に有る、傑出した才能の人材は、何処にいるのか?

また、反対に自分の評価は誰が決めているのか?

矢沢氏の「人間通」の冒頭の一文に、人の評価のことが書かれていました。

(本文より)

「人間通」

(中略)この場合、世間とは具体的には自分に指示を与える人であり働きを共にする同僚である。この人たちから黙殺または軽蔑されるのは死ぬより辛い。逆に自分の周囲から認められているという手応えを得た時の喜びは何物にも替え難い。他人(ひと)の気持ちを的確に理解できる人を人間通と謂う。(中略)

(以上、矢沢永一著「人間通」より)

>世間とは、具体的には自分に指示を与える人であり働きを共にする同僚である。

日々の自分の行動そのものが大事、という教示ではないかと考えます。

私は、「日新たに、日々新たに」の自分を省みることが今年の目標のように思います。

*参考資料:矢沢永一著「人間通」

ここ1週間は、正月明けと年度末締め予定の仕事準備、そして子どもの受験準備、さらに市民マニフェストの資料集と、密な時間を過しました。

3つの用を進める中で、やはりその世界(分野)に知識広き友人知人を知っているかが大事と痛感します。良く言う、「人は居るが、人が居ない」。これは答のない禅問答のように思いますが、戦国時代を収拾に導いた豊臣秀吉と部下の曽呂利新左衛門の問答にも有るそうです。

関西大学名誉教授の矢沢永一氏の著書「人間通」の一節に、次の一文がありました。全文を転載します。

(以下、「人間通」の一節を転載)

「人材」

天下に最も多きものは何か、と太閤秀吉が聞いた。それは、人、でごさります、と曽呂利新左衛門が答えた。反射神経の鋭い秀吉が畳みかけて、では天下に最もすくなきものはなにか、と聞いた。すると打てば響くように、それは、人、でごさります、と新左衛門が答えた。

この会話(やりとり)は別の太閤でもなく曽呂利でなくてもよいのであって、つまり何時の時代でも世間に傑出した人材を求めているという勘所をうまく言い現わした伝説なのである。人材とは他に秀いで世に稀なる才能の持ち主をいう。ただし勝負の世界と異なり一般社会の組織においては衆を束ねて多くの構成員に活気を吹き込む先導者(リーダー)としての役割が求められる。組織を構成する個人個人の資質が優れていようとも、全員を結集する要の位置に人材を欠いては烏合の衆に終わるのである。

民主主義の社会は、衆知に基づくとはいえ時代を先導するのは矢張り抜群の才能である。傑出した人材を多く擁する社会ほど活気を呈するであろう。一般に才能は裸で跳躍するものではない。才能は見出され引き上げられ押し出されてこそ開花する。世の中は何事も組み合わせの妙を得て進行する。才能はもとより貴重であるが、才能を見出し鼓舞し激励し得る才能もまた尊い。

そして新しい時代を切り開いて活路を見出す動きのある才能は、まだ海のものとも山のものとも判らぬ船出を待つ新興の実験的領域に、見出せるであろう。世に謂う隙間(すきま)狙いを含めて、冒険的な新規事業から明日を担う才能が芽生えるのである。

(以上、矢沢永一著「人間通」より)

>傑出した人材を多く擁する社会ほど活気を呈する

>才能は見出され引き上げられ押し出されてこそ開花する

>世の中は何事も組み合わせの妙を得て進行する

>才能を見出し鼓舞し激励し得る才能もまた尊い

>海のものとも山のものとも判らぬ船出を待つ新興の実験的領域

示唆に富んでいる言葉ばかりです。

私も50年も生きてくると、色々な人の生業の場面を見てきました。

上記の5つの示唆を、出会いの場面にも立ち会いました。

人生、「出会い」こそ人生を決めると思います。

しかし、その出会いを導く場面に作り出すのは、自分を前へ進ませる勇気ある一歩と思います。

秀吉が、曽呂利新左衛門に問うた、

「世に一番多いのは、人(民衆)であり。世に一番少ないのも人(先導者・リーダー)である」

上記の文に有る、傑出した才能の人材は、何処にいるのか?

また、反対に自分の評価は誰が決めているのか?

矢沢氏の「人間通」の冒頭の一文に、人の評価のことが書かれていました。

(本文より)

「人間通」

(中略)この場合、世間とは具体的には自分に指示を与える人であり働きを共にする同僚である。この人たちから黙殺または軽蔑されるのは死ぬより辛い。逆に自分の周囲から認められているという手応えを得た時の喜びは何物にも替え難い。他人(ひと)の気持ちを的確に理解できる人を人間通と謂う。(中略)

(以上、矢沢永一著「人間通」より)

>世間とは、具体的には自分に指示を与える人であり働きを共にする同僚である。

日々の自分の行動そのものが大事、という教示ではないかと考えます。

私は、「日新たに、日々新たに」の自分を省みることが今年の目標のように思います。

*参考資料:矢沢永一著「人間通」

10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

2010年01月11日

10周年「四季の会」講演会+交流会のご案内

新年早々の交流会のご案内です。

昨年末から、ご案内をしていました。異業種交流会「四季の会」10周年の集いですが、交流会の申す込みが、予定の8割近くになりました。

ただ、知人や若い人から、講演だけ聞きたいと要望があり、ホテルと相談し講演だけも了解いただき、20名程度でしたら受け付けることにしました。下記の内容でご案内します。よろしくお願い申し上げます。

<「四季の会」10周年の集い 参加申し込み状況>

東京、福岡、和歌山(バンクー在住)、福岡、大分、宮崎、宮崎、からの参加と、熊本県内が歴代講師陣とリピーターを中心に、正月早々で50名近い参加申し込みがありました。

私の会は、数日前、あるいは前日でも参加申し込みOKと知っているので、後2週間あるので、まだまだ増えそうです。多業種、多分野、色々居る交流会、10年も続けると、縁が広がり、カナダからの参加もあり、魅力有る人たちは、惹き合っているだろうと思います。

お時間と興味有る方は、参加頂ければ幸いです。

ピーター・D・ピーダーセンも、ほとんどが初めて聞く話と思います。

「四季の会」講演会+交流会のご案内

デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)

木内孝氏(フューチャー500理事長)

テーマ「グリーン社会の道しるべ『第五の競争軸』とは何か」

~持続可能な社会に貢献する企業の新しい取り組みとは~

来年は21世紀になって10年になります。1998年4月に、建築の学習会で始まり、研修会・講演会を重ね、39回開催して来ました。開催した交流会・研修会で出会った方々は、1300名を越え、その多くの方と情報交換をしたり、実際に議論するネットワークを保って来ました。

今回の講師、デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)は、10歳のころから環境問題の原発反対運動、環境保護活動に関わった方で、高校時代に日本に留学し、日本文化にとても造詣が深い。研究分野は、環境とビジネスの共生を目指し、様々な提言を出し続けておられます。水俣病のような企業の環境破壊の社会的責任を強く訴えています。21世紀のグリーン社会での企業の在り方「第五の競争軸とは何か」について講演を頂き、加えて「四季の会」で一番多く講演をして頂いたフューチャー500理事長の木内孝氏(財務省の広報誌「ファイナンス」の環境行政と国家戦略の執筆者)に、「見識と実践」についてスピーチを頂きます。

今回は、これまで講話をして頂いた講師の方々も来られ、参加者との再会、そして新たな出会いの場として開催致します。知人友人お誘い合せの上、たくさん参加頂ければ幸いです。最後に、日頃から私たちの活動にご指導、ご鞭撻、交流会へのご参加頂き感謝申し上げます。

記

日 時 平成22年01月23日18時30分開会(18時開場)

会 場 熊本交通センターホテル6階(096‐326‐8828)

<一部>

講演会 (約50分)

テーマ グリーン社会の道しるべ「第五の競争軸]とは何か

講 師 デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)

木内孝氏(フューチャー500理事長)

参加費 2000円(資料代、「なかまづくり・まちづくり(八十八の実践報告)」本代を含む)

<二部>

交流会 (約1時間40分程度)

参加費 5000円

(資料代、「なかまづくり・まちづくり(八十八の実践報告)」本代を含む)

主 催 異業種交流会「四季の会」 代表 野口修一

事務局 熊本市尾ノ上一丁目四八‐六リブズ菊池1階

環境共生施設研究所内

FAX 096‐381‐0283

*出欠のご連絡は、なるべく一月十日までにお願い致します。開催当日近くになり、参加が可能になった時は、ご連絡ください。直前まで対応に努力を致します。また、ネット上のブログ「環境共生施設研究所」からも申し込みができます。ご利用ください。検索頂き、氏名、所属、連絡先を明記し、メッセージで申し込みください。

異業種交流会「四季の会」10周年の集い・講演会申し込み書

*出欠のご連絡は、なるべく1月19日までにお願い致します。開催当日近くになり、参加が可能になった時は、ご連絡ください。直前まで対応に努力を致します。また、ネット上のブログ「環境共生施設研究所」からも申し込みができます。ご利用ください。検索頂き、ご氏名、ご住所、ご連絡先、ご所属、を明記し、メッセージで申し込むこともできます。

FAX096‐381‐0384

(切らずに、このままご利用下さい)

<申込み内容>∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ご氏名 :

ご住所等:

ご連絡先:TEL Fax

Email

ご所属等:

参加申し込み 1.講演会のみ 2.講演会+交流会

<コメント>

<講師 プロフィール>

ピーター・D・ピーダーセン(株式会社イースクエア 代表取締役社長)

1967年デンマーク生まれ。コペンハーゲン大学文化人類学部卒業。1984年から日本で活動を開始。2000年に、環境、CSR、持続可能性の観点から、企業のビジョン策定、戦略立案、人材育成、コミュニケーションとマーケティング支援などを事業とする株式会社イースクエアを設立。

2002年には、LOHAS(環境と健康を志向するライフスタイル)という考え方を日本に紹介した。他にも、環境成長経済、カーボン・ニュートラルやカーボン・オフセット、本来農業など、未来を創るさまざまな新しいキーワードを提案している。

著書に、『LOHASに暮らす』(ビジネス社、2006年刊)、『ビジョンなき国のビジョンある人々』(編者、海象社、2003年刊)などがある。

新年早々の交流会のご案内です。

昨年末から、ご案内をしていました。異業種交流会「四季の会」10周年の集いですが、交流会の申す込みが、予定の8割近くになりました。

ただ、知人や若い人から、講演だけ聞きたいと要望があり、ホテルと相談し講演だけも了解いただき、20名程度でしたら受け付けることにしました。下記の内容でご案内します。よろしくお願い申し上げます。

<「四季の会」10周年の集い 参加申し込み状況>

東京、福岡、和歌山(バンクー在住)、福岡、大分、宮崎、宮崎、からの参加と、熊本県内が歴代講師陣とリピーターを中心に、正月早々で50名近い参加申し込みがありました。

私の会は、数日前、あるいは前日でも参加申し込みOKと知っているので、後2週間あるので、まだまだ増えそうです。多業種、多分野、色々居る交流会、10年も続けると、縁が広がり、カナダからの参加もあり、魅力有る人たちは、惹き合っているだろうと思います。

お時間と興味有る方は、参加頂ければ幸いです。

ピーター・D・ピーダーセンも、ほとんどが初めて聞く話と思います。

「四季の会」講演会+交流会のご案内

デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)

木内孝氏(フューチャー500理事長)

テーマ「グリーン社会の道しるべ『第五の競争軸』とは何か」

~持続可能な社会に貢献する企業の新しい取り組みとは~

来年は21世紀になって10年になります。1998年4月に、建築の学習会で始まり、研修会・講演会を重ね、39回開催して来ました。開催した交流会・研修会で出会った方々は、1300名を越え、その多くの方と情報交換をしたり、実際に議論するネットワークを保って来ました。

今回の講師、デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)は、10歳のころから環境問題の原発反対運動、環境保護活動に関わった方で、高校時代に日本に留学し、日本文化にとても造詣が深い。研究分野は、環境とビジネスの共生を目指し、様々な提言を出し続けておられます。水俣病のような企業の環境破壊の社会的責任を強く訴えています。21世紀のグリーン社会での企業の在り方「第五の競争軸とは何か」について講演を頂き、加えて「四季の会」で一番多く講演をして頂いたフューチャー500理事長の木内孝氏(財務省の広報誌「ファイナンス」の環境行政と国家戦略の執筆者)に、「見識と実践」についてスピーチを頂きます。

今回は、これまで講話をして頂いた講師の方々も来られ、参加者との再会、そして新たな出会いの場として開催致します。知人友人お誘い合せの上、たくさん参加頂ければ幸いです。最後に、日頃から私たちの活動にご指導、ご鞭撻、交流会へのご参加頂き感謝申し上げます。

記

日 時 平成22年01月23日18時30分開会(18時開場)

会 場 熊本交通センターホテル6階(096‐326‐8828)

<一部>

講演会 (約50分)

テーマ グリーン社会の道しるべ「第五の競争軸]とは何か

講 師 デービッド・D・ピーダーセン氏(㈱イースクエア 代表取締役社長)

木内孝氏(フューチャー500理事長)

参加費 2000円(資料代、「なかまづくり・まちづくり(八十八の実践報告)」本代を含む)

<二部>

交流会 (約1時間40分程度)

参加費 5000円

(資料代、「なかまづくり・まちづくり(八十八の実践報告)」本代を含む)

主 催 異業種交流会「四季の会」 代表 野口修一

事務局 熊本市尾ノ上一丁目四八‐六リブズ菊池1階

環境共生施設研究所内

FAX 096‐381‐0283

*出欠のご連絡は、なるべく一月十日までにお願い致します。開催当日近くになり、参加が可能になった時は、ご連絡ください。直前まで対応に努力を致します。また、ネット上のブログ「環境共生施設研究所」からも申し込みができます。ご利用ください。検索頂き、氏名、所属、連絡先を明記し、メッセージで申し込みください。

異業種交流会「四季の会」10周年の集い・講演会申し込み書

*出欠のご連絡は、なるべく1月19日までにお願い致します。開催当日近くになり、参加が可能になった時は、ご連絡ください。直前まで対応に努力を致します。また、ネット上のブログ「環境共生施設研究所」からも申し込みができます。ご利用ください。検索頂き、ご氏名、ご住所、ご連絡先、ご所属、を明記し、メッセージで申し込むこともできます。

FAX096‐381‐0384

(切らずに、このままご利用下さい)

<申込み内容>∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

ご氏名 :

ご住所等:

ご連絡先:TEL Fax

ご所属等:

参加申し込み 1.講演会のみ 2.講演会+交流会

<コメント>

<講師 プロフィール>

ピーター・D・ピーダーセン(株式会社イースクエア 代表取締役社長)

1967年デンマーク生まれ。コペンハーゲン大学文化人類学部卒業。1984年から日本で活動を開始。2000年に、環境、CSR、持続可能性の観点から、企業のビジョン策定、戦略立案、人材育成、コミュニケーションとマーケティング支援などを事業とする株式会社イースクエアを設立。

2002年には、LOHAS(環境と健康を志向するライフスタイル)という考え方を日本に紹介した。他にも、環境成長経済、カーボン・ニュートラルやカーボン・オフセット、本来農業など、未来を創るさまざまな新しいキーワードを提案している。

著書に、『LOHASに暮らす』(ビジネス社、2006年刊)、『ビジョンなき国のビジョンある人々』(編者、海象社、2003年刊)などがある。