<松橋事件再審決定>GDPに貢献しませんが良い判決は社会に光を放つと思う。〜現代と江戸時代〜

2017年11月30日

<松橋事件再審決定>GDPに貢献しませんが良い判決は社会に光を放つと思う。〜現代と江戸時代〜

おはようございます。昨日は相撲界の騒動「日馬富士問題」のニュース一色でした。今日も多分そうでしょう。

熊本では、32年前の殺人事件の再審が決定したことを、新聞一面に掲載しています。時間は長くかかりましたが、本人も支援者も喜ばしいことと思います。

犯人の特定は、科学の発達した現代でも難しいのに、まして江戸時代などは、どんな捜査をしていたのだろうと思います。

新聞の同じ1枚目の下部にコラム『新生面』が毎日掲載されています。記名はありませんが、4人ほどの記者が書いていると聞きましたが、今日は誰の記事かな?と想像しながら読みます。

今日の話題は、松橋事件と熊本藩の6代目細川重賢公の裁判の工夫について書かれています。いわゆる熊本藩の再審制度とも言える穿鑿(せんさく)役なる仕組みで、その事例も紹介されています。

細川重賢公は、裁判制度もですが、罪の償いの仕方も新しい方法を取り入れています。その以前は、テレビの大岡裁きのように、打ち首獄門、遠島、等、罪を犯すとその地域から居なくなる刑罰が多かった。そこで、軽犯罪に対して取った償い方が、「百叩き」の刑でした。

打ち首獄門だと死刑か投獄、遠島だといつ帰れるかわからない。罪を犯すのはだいたい働き手の大人、それが男子だったら農業では、大きな損失となる。そこで考えたのが、百叩きの刑、だったとか。当時、この刑罰の考え方は、その後全国に広がったそうです。

名君と言われる細川重賢公は、再審制度にも、刑の仕組みにも工夫しているところは、素晴らしいと思います。

細川重賢公は、財政再建のため人の人物を抜擢し「宝暦の改革」を断行し、著名な儒家丸山玉山を招き藩校「時習館」の設立に取り組んでいます。やはり、いつの時代もトップは大事だなと思います。

*新聞が黄色っぽく見えるのは、我が家の室内灯が全て電球色の蛍光灯や電球を使っているからです。新聞が古いからではありません。

本日のうとフットパス協会主催「網津・網引コース・モニターツアー」は小雨でもやります。

2017年11月26日

本日のうとフットパス協会主催「網津・網引コース・モニターツアー」は小雨でもやります。

現在の天気予報は、開催時間までには、曇りになって行きとのこと、しかし、もしものために傘をご用意ください。

カフェ、昼食、棚田米、温泉入浴券、等々準備できました。たくさんの来訪をお待ちしています。

現在の天気予報は、開催時間までには、曇りになって行きとのこと、しかし、もしものために傘をご用意ください。

カフェ、昼食、棚田米、温泉入浴券、等々準備できました。たくさんの来訪をお待ちしています。

Posted by ノグチ(noguchi) at

07:35

│Comments(0)

子どもの格差拡大、子どもの貧困と教育格差に真剣に取り組むことが必要な時代では

2017年11月24日

子どもの格差拡大、子どもの貧困と教育格差に真剣に取り組むことが必要な時代では〜昨日の熊日朝刊「子育てのページ」より〜

(以下、新聞記事より抜粋)

「社会保障の赤字を次世代の子どもたちに背負わせたまま、確かな財源確保の議論もないまま、選挙の度に急ごしらえの子育て支援策が打ち出されることは懸念を禁じ得ません」

昨日の熊本市議会の女性議員の騒動とは違い、格差の中で苦しい生活環境にある子育ての現実と向き合うことも忘れてはいけないと考えています。

友人が、犯罪を犯した少年たちの更生施設にいるのですが、様々な背景はあるにしろ、貧困の問題が絡んでいると話されています。

付け焼き刃的な、選挙目当ての政策ではなく、地道な現状調査と様々な境遇にある子どもたちに合わせたケアと支援策を国をあげてやることを、社会全体が理解して応援することが、将来の日本の繁栄にもつながると信じています。

私は変わった(代った)人生を送っているのだろうなと思います。

2017年11月22日

私は変わった(代った)人生を送っているのだろうなと思います。

人生は、予定外の出来事から始まった。進学は、自分の思い(理想)で突き進みますが、実は実力が伴わなければ合格はしません。特に大学進学は、不都合(自分にとって)ばかりでした。

落ち込む時期もありましたが、今はその時期が自らの生き方を決めたように振り返ります。父の道は進まないと思っていたが、建築設計の修行に向かいます。専門学校卒業後、3つの建築事務所を渡り歩き、同時に東京から西の見たい建物は全て視察をしました。その財源を作り出したのは、バブル期の人材不足で求められた、夜のアルバイト(先輩の応援)の収入が支えました。

いざ独立する直前に、バブル経済がはじけて、ゼロ(建築業界はマイナス)成長経済になり、絶不調の開業期になりました。そこで、思案して動き始めたのが市民活動(運動)でした。ところが、この世界にいる人は、多種多様で興味にことかかない。ついついのめり込んで、本業の建築の仕事も疎かになることもありました。

そこで始めたのが、異業種交流会です。自ら出向き、考えを語り、人を集め続ける活動です。初めは同業種(建築分野)から、他業種、異業種と多様な若い人材が出会う場所づくりを継続しています。20年65回を重ねています。

その異業種の出会いから、宇土のサッカーの活性化に関わる若い世代に出会います。それが、現市長元松茂樹氏です。市長選挙の騒動に、新人の元松茂樹候補を支持する縁から市議選に出ることになり、全く知らない未知の世界に飛び込むことになりました。

以来、丸7年が過ぎました。年4回、無欠席で、議会の質問活動(同期は3名のみ)をやって来ました。10年前を考えると、建築士が市議選に出て現職、糾弾の質問でなく、市政改革の質問を続けています。

さて、建築設計の世界に入って35年、市民活動も継続していますし、議会の活動も懸命にやっています。地域の様々な役もやっていますが、一番の私の興味は、宇土市子どもたちで、サッカーを好きな子どもをいかに増やすか、これからサッカー少年・少女たちのさほをやりたいも思います。

人生は、予定外の出来事から始まった。進学は、自分の思い(理想)で突き進みますが、実は実力が伴わなければ合格はしません。特に大学進学は、不都合(自分にとって)ばかりでした。

落ち込む時期もありましたが、今はその時期が自らの生き方を決めたように振り返ります。父の道は進まないと思っていたが、建築設計の修行に向かいます。専門学校卒業後、3つの建築事務所を渡り歩き、同時に東京から西の見たい建物は全て視察をしました。その財源を作り出したのは、バブル期の人材不足で求められた、夜のアルバイト(先輩の応援)の収入が支えました。

いざ独立する直前に、バブル経済がはじけて、ゼロ(建築業界はマイナス)成長経済になり、絶不調の開業期になりました。そこで、思案して動き始めたのが市民活動(運動)でした。ところが、この世界にいる人は、多種多様で興味にことかかない。ついついのめり込んで、本業の建築の仕事も疎かになることもありました。

そこで始めたのが、異業種交流会です。自ら出向き、考えを語り、人を集め続ける活動です。初めは同業種(建築分野)から、他業種、異業種と多様な若い人材が出会う場所づくりを継続しています。20年65回を重ねています。

その異業種の出会いから、宇土のサッカーの活性化に関わる若い世代に出会います。それが、現市長元松茂樹氏です。市長選挙の騒動に、新人の元松茂樹候補を支持する縁から市議選に出ることになり、全く知らない未知の世界に飛び込むことになりました。

以来、丸7年が過ぎました。年4回、無欠席で、議会の質問活動(同期は3名のみ)をやって来ました。10年前を考えると、建築士が市議選に出て現職、糾弾の質問でなく、市政改革の質問を続けています。

さて、建築設計の世界に入って35年、市民活動も継続していますし、議会の活動も懸命にやっています。地域の様々な役もやっていますが、一番の私の興味は、宇土市子どもたちで、サッカーを好きな子どもをいかに増やすか、これからサッカー少年・少女たちのさほをやりたいも思います。

地域おこし協力隊と過疎地域の現実〜人口減少地域の本気度が問われている〜

2017年11月22日

地域おこし協力隊と過疎地域の現実〜人口減少地域の本気度が問われている〜

この記事は、熊本地震で大変な被害を受けた南阿蘇村立野地区を取り上げた記事です。やっと解除はされたが、まだ環境が整わず帰れない、との声を取材している文面ですが、そもそも過疎化の進む中山間を熊本地震が襲った。復旧が遅れれば、時が経過すれば、高齢者の帰還は難しくなる。まして若い世代がUターンするとも思えないのが、現状だろうと推察する。

この状況は、地震の前から過疎化は進行していた。私の周り集落(自治区)も同様で、自宅を新築した頃(20年前)には40軒を超えていたが、現在は27軒になった。昨年の熊本地震で被害を受けた空き家の解体が進み、来年には元敷地には草が生え秋には茂みになることだろう。過疎化は確実に進行している。

この過疎化する地域に若い人を移住させようとしている総務省の取り組みが、「地域おこし協力隊」事業です。3年間の自治体が雇用し地域おこしに取り組んでもらう。雇用経費と活動経費を3年年間は国が支援する。現在の全国の地域おこし協力隊員は5千人を超えたと新聞が報じていた。

田舎で暮らしたい!

田舎で働きたい!

との要求を持つ若者が、過疎地域へ送り込まれている。4年前から地域おこし協力隊の活動を調査しているが、その活用法は千差万別で、なかには「職員不足の臨時職員的な使い方」のところもあれば、先日行った鹿児島県長島町は、都会で培った能力を使った、田舎と都市をつなぐビジネスモデルの実践のために移って来て、与えられた日常業務をこなしつつ、着々と3年後の自らの開業を目指して動いていました。

地域おこし協力隊をよそ者に終わらせるか、ビジネスモデルの実践者にするか、受け入れる自治体、地域の本気度が今後は問われるように思います。

宇土市「発達障がい児・者の教育を考える市民講座」の報告。

2017年11月19日

宇土市「発達障がい児・者の教育を考える市民講座」の報告。

(長文です。お時間ある時にお読みください)

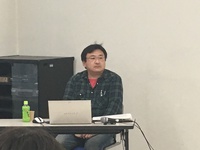

予想を越える参加者、宇土市外から、玉名や人吉からも参加があり、西原村の友人も忙しい中駆けつけてくれ、発達障がい児と向き合い、悩んでいる家族がいることを改めて確認した気がします。

白石医師の発達障がい児の行動とはどんなものか、どんな対応するのか、事例をあげて詳しく解説されました。締めの言葉が「熊本の“肥後もっこす”、“いひゅうもん”と言われる人は、発達障がいと思う」の言葉に、会場からドッと笑いが出た。

水間先生のWindowsとMacを例えにした普通(基準が曖昧)と発達障がいの脳の違いの解説は、とても分かりやすく、それを理解した教育現場の対応の説明には、みなさんかメモを取っていました。

さらに、県の担当者の支援の現状と対策の後、今田先生の教育現場の変遷と今後取り組み、特に高校の通級についての取り組みは私も初めて聞く内容で、これからが楽しみになりました。

発達障がい児と毎日向き合う、デイサービスの藤田さんの療育法は、一人一人に合わせた療育プログラムと小物を使った工夫には関心した。でも一番は、実行委員長の甲斐静江さん(プリズムの会)が語る体験談には、会場が静まりかえって聞く雰囲気に、やって良かった、と思いました。

受付・アンケート集めを、お手伝いしてくれたルーテル大学の学生の方が「来場した方から「良かったよ」とたくさん言ってもらいました。私も、来て良かったです」と話をしてくれました。

手づくりの市民講座でしたが、動員した研修会と違い、誰も寝ない、30分伸びて二時間半休み無しだったのに誰も帰らない、騒つかない、参加者の意識の高さを感じました。

この市民講座は、市民有志からの動きとして、県の療育センターにも報告し、次回は県央の発達障がい児・者の関連団体、施設との連携も含めて、取り組めればいいな、と思います。

ゴーデネーター役の中山さんが緊急入院のハプニングの中、無事に終了することができて、ホッとしています。アンケートは整理して、次回の市民講座の内容に加味していきたいと思います。

二月半前、スクールソーシャルワーカーの岩永先生(ルーテル大准教授)と老人福祉施設リデル・ライト記念ホームの総施設長の中山さん(熊本県難病連理事長)と私が、懇談会(飲み会)をやり「何か宇土の子どもたちのためにやりたいね」の意見交換から企画した。予定なし、予算なし、団体なしの取り組みに、ボランティアで講師を引き受けてくださった先生方、それぞれの当事者のみなさんに、感謝するとともに、県下各地から会場へ足を運んでいただきました参加者に感謝申し上げます。

また、会場の後ろで協力してくださったボランティアの方と語っていて、ハッと思い立った「参加者からの寄付」(寄付の袋)には、終わってみたら、14,001円が入っていました。参加者に感謝するとともに、やったことに意味があったことを改めて確認しました。

少なくとも、もう一度はやらなければと思いました。昨日の報告です。

最後に、関わった講師と岩永先生と私、入院中のゴーデネーター役の中山さんと一緒にいる気持ちで集合写真を撮りました。

11月17日の記事

2017年11月17日

<幸福とは何か?>自分の今行っていること、行ったことを心から楽しめる者は幸福である。(ゲーテ)

詩人のゲーテの言葉に至るには、まだまだ年齢も行動もできるつもりなので、至らないのが、我が心です。

また、“幸福”について、19世紀(1804年7月1日 – 1876年6月8日)のフランスの女流作家のジョルジュ・サンドの言葉があります。

「人間は、自分で努力して得た結果の分だけ幸福になる。ただしそのためには、何が幸福な生活に必要であるかを知ることだ。すなわち簡素な好み、ある程度の勇気、ある程度の自己否定、仕事に対する愛情、そして何よりも、清らかな良心である。今や私は、幸福は漠然とした夢ではないと確信している。経験と思考を正しく用いることにより、人間は自分自身から多くのものを引き出すことができる。決断と忍耐により、人間は自分の健康を取り戻すことすらできるーーだから人生をそのあるがままに生きよう。そして感謝を忘れないようにしよう」

>経験と思考を正しく用いることにより、人間は自分自身から多くのものを引き出すことができる。

幸福は、金品や装いで得られるものでなく、自らの心(幸福感・価値観)が求め、作り出す現実的な生活そのものだと思います。自分の経験を基にして、簡素な好み、決断と忍耐により、自分に合った(求める)幸福をつかむことができると考えます。

要は、「自分の行っていることを楽しめる人」は幸福なのだと思います。今日与えられた仕事に、懸命にとりくこと、それが幸福につながると信じて、毎日を過ごしたいと思います。

*参考資料:ドロシー・カーネギー著『カーネギー名言集』

詩人のゲーテの言葉に至るには、まだまだ年齢も行動もできるつもりなので、至らないのが、我が心です。

また、“幸福”について、19世紀(1804年7月1日 – 1876年6月8日)のフランスの女流作家のジョルジュ・サンドの言葉があります。

「人間は、自分で努力して得た結果の分だけ幸福になる。ただしそのためには、何が幸福な生活に必要であるかを知ることだ。すなわち簡素な好み、ある程度の勇気、ある程度の自己否定、仕事に対する愛情、そして何よりも、清らかな良心である。今や私は、幸福は漠然とした夢ではないと確信している。経験と思考を正しく用いることにより、人間は自分自身から多くのものを引き出すことができる。決断と忍耐により、人間は自分の健康を取り戻すことすらできるーーだから人生をそのあるがままに生きよう。そして感謝を忘れないようにしよう」

>経験と思考を正しく用いることにより、人間は自分自身から多くのものを引き出すことができる。

幸福は、金品や装いで得られるものでなく、自らの心(幸福感・価値観)が求め、作り出す現実的な生活そのものだと思います。自分の経験を基にして、簡素な好み、決断と忍耐により、自分に合った(求める)幸福をつかむことができると考えます。

要は、「自分の行っていることを楽しめる人」は幸福なのだと思います。今日与えられた仕事に、懸命にとりくこと、それが幸福につながると信じて、毎日を過ごしたいと思います。

*参考資料:ドロシー・カーネギー著『カーネギー名言集』

Posted by ノグチ(noguchi) at

06:15

│Comments(0)

あっという間に終わった一日でした!〜最新情報は、先頭を走る人の頭の中にある。〜

2017年11月16日

あっという間に終わった一日でした!〜最新情報は、先頭を走る人の頭の中にある。〜

昨日の地区の嘱託会の忘年会を天草の旅館でやって泊まり、朝4時40分に起きて帰宅し、議会の編集委員会の議論資料を作成し、さらに建築の資料を作成して、市議会の議会事務局に行き、議会の全員協議会の発言記録の存在と検索の仕方を聞き、決算委員会の抽出項目の審議に入った。

決算委員会の審議が終わり、議会広報の編集委員会の視察研修の必要性を主張する私と、古参の議員の取り寄せれば良い、との議論が何度も続いて、今回は、さらに詳しい資料用意して臨んだ。

すると、こちらの議論の骨子を受け入れ(多分誰かに説得された?)てくれて、やっと1月半のバトルが終わった。でも、??、なんであれだけこだわっのに、あっさりと?・・でも、こちらの主張を受け入れた形になりました。

その編集委員会対策で、昨日郵送しなければいけない建築の資料作成を、ハッと思い出して、自宅に帰りバタバタと作り、午後の建築の打ち合わせに出向いた。1時間ほど設計の打ち合わせして、バタバタと作った資料(本日郵便到着予定)を、竜北町まで届けて夕方帰宅しました。

ほんと、あっという間に、今になりました。でも、予定の仕事を全部終えて、明日は少しゆとりがありますが、18日の「発達障がい児・者の教育を考える市民講座」の準備、それと明日の夜のサッカー関連の忘年会の準備、明日もいろいろありそうです。

先進地の視察研修の意味を、今回の議論で改めて考えました。以前、陽明学の指導を受ける先生のブログに、戦後3人の首相の経済指南役だった故木内信胤氏の言葉が紹介されています。

「その分野の最先端の発想は、日本(世界)の先頭を走る頭の中にあるから、とにかく、現場、現物、本人を検証する行動が必要」

と語られていたそうです。行動しなければ、最先端の情報収集はできない!

頑張ります!

昨日の地区の嘱託会の忘年会を天草の旅館でやって泊まり、朝4時40分に起きて帰宅し、議会の編集委員会の議論資料を作成し、さらに建築の資料を作成して、市議会の議会事務局に行き、議会の全員協議会の発言記録の存在と検索の仕方を聞き、決算委員会の抽出項目の審議に入った。

決算委員会の審議が終わり、議会広報の編集委員会の視察研修の必要性を主張する私と、古参の議員の取り寄せれば良い、との議論が何度も続いて、今回は、さらに詳しい資料用意して臨んだ。

すると、こちらの議論の骨子を受け入れ(多分誰かに説得された?)てくれて、やっと1月半のバトルが終わった。でも、??、なんであれだけこだわっのに、あっさりと?・・でも、こちらの主張を受け入れた形になりました。

その編集委員会対策で、昨日郵送しなければいけない建築の資料作成を、ハッと思い出して、自宅に帰りバタバタと作り、午後の建築の打ち合わせに出向いた。1時間ほど設計の打ち合わせして、バタバタと作った資料(本日郵便到着予定)を、竜北町まで届けて夕方帰宅しました。

ほんと、あっという間に、今になりました。でも、予定の仕事を全部終えて、明日は少しゆとりがありますが、18日の「発達障がい児・者の教育を考える市民講座」の準備、それと明日の夜のサッカー関連の忘年会の準備、明日もいろいろありそうです。

先進地の視察研修の意味を、今回の議論で改めて考えました。以前、陽明学の指導を受ける先生のブログに、戦後3人の首相の経済指南役だった故木内信胤氏の言葉が紹介されています。

「その分野の最先端の発想は、日本(世界)の先頭を走る頭の中にあるから、とにかく、現場、現物、本人を検証する行動が必要」

と語られていたそうです。行動しなければ、最先端の情報収集はできない!

頑張ります!

鹿児島県長島町の「地域おこし協力隊」の実践は、当初の発想が、他の自治体と全く違っていた。

2017年11月14日

長島町の「地域おこし協力隊」の実践は、当初の発想が、他の自治体と全く違っていた。

長島町に赴任した総務省官僚が、自らの人脈をベースにした町おこしブランと国の制度を活用した地域おこし協力隊スタイルを確立していました。

・楽天の開発とマーケティングスキルを持った若者

・現役大学生(一橋大、東大、慶応大、等々)が中心に主催する塾(松下村塾的発想)の取り組み

・空き家プロジェクトは、官民共同から民間主導へ+空き家保全ビジネス

・過疎地の高校教育支援+ネット高校の取り組み

・関東関西の有名シェフに旬の食材を届けるビジネスの仕組みづくり

・健康増進のスポーツジムを展開するグループ

これが、長島町の地域おこし協力隊のスタイルです。学歴と都市部との人脈は、すこぶる豊富な人材が集まっていました。

田舎で、三年後に活性化の人材になるのではなく、そもそも、都市と田舎でできるビジネスモデルを持った人材を求めて来たから、明石照久さんが熊日新聞に書いた「ビション(ビジネスモデル)を、3年後に実現するために、長島町に移り住んできている感がある」と、全員に感じられました。

1時間ほど、事務所「地方創生室」にいたのですが、とにかく行動か早い。空き家の情報があると、電話が来てすぐ動く。まだまだ、語りつくせないほどありますが、12議会の質問ネタなので、語りません。隊員のその行動力こそ、長島町の地域おこし協力隊の真髄だなと思いました。

とにかく、行って良かったし、何度か通いたいと思います。熊本県立大学名誉教授が、住み込むほど中身のある活動が、テキパキと行われいます。

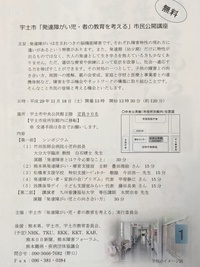

宇土市「発達障がい児・者の教育を考える」市民講座のご案内

2017年11月05日

宇土市「発達障がい児・者の教育を考える」市民講座のご案内

日時 11月18日13時30分〜15時30分

場所 宇土市中央公民館2階多目的室

参加費 無料

詳しい内容は、写真資料を確認ください。

今回、発達障がい児・者に関わる、また当事者も自ら体験を語る、九州で初めてとなる企画内容です。それぞれの専門家が、事例発表もありますので、施設関係者、学校教育、幼児保育・教育、さらには、ご家庭の子供で発達障がいが気がかりな保護者も参加自由です。当時都合つかれて「参加しよう」も関係します。

多いの予想もありますので、事前申し込みも受付ます。ファックスまたはメール等でお申し込みください。

わからないときは、事務局の野口修一の携帯09036667682までお問い合わせください。

全ての子どもたちが、夢の持てる社会を目指して、発達障がい児・者の教育に理解を求める活動に賛同参加いただければ幸いです。

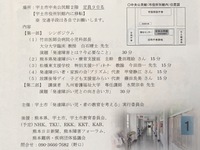

<震災復興イベント>11月25日18時30分〜、橋本邦健講演会を、宇城市のウイング松橋で開催します。

2017年11月05日

<震災復興イベント>11月25日18時30分〜、橋本邦健講演会を、宇城市のウイング松橋で開催します。たくさんのご参加をお待ちしています。

「おまんら、生きた証しを残すぜよ!」

人間、人生の後半が大事。

今、あなたは何かに取り組んでいますか?

日々楽しいことばかりを求めていませんか?

人は、世のため人のために生まれて来たと訓示されることのも多々あります。

>生きた証し

とは何か?

社会のために活動することが、後々、人生を楽しく思える時が来ると思っています。

「おまんら、生きた証しを残すぜよ!」

の橋本邦健会長の講演をお聞きいただき、人生の後半生の生き方のヒントにしていただければ幸いです。

参加無料、

問い合わせ先は、私(野口、09036667682)までお尋ねください。