長距離ウォークの練習を、宇土半島越えのコースでやりました。

2018年05月28日

昨日の午前中の子どもたちのハツラツとした動きに刺激され、午後は、長距離ウォークの練習しました。約22キロを4時間で歩く、いつものコースですが、30℃近い気温でありながら、宇土半島の森林浴はとても涼しく感じられました。

3万歩を少し越えましたか、まあまあのウォークでした。

小学校の運動会に参加しました。

2018年05月28日

昨日は、地元の網津小学校の運動会でした。数日前まで雨の予報から一転晴天になり、素晴らしい運動日和の中、こどもも大人も、走ったり、ゲーム、リレーに、ハッスルしていました。

小学3・4年生の大玉ころがし、消防団のホース担ぎリレーは、あと盛り上がりでした。

トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること。(ベートーヴェン)

2018年05月27日

トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること。(ベートーヴェン)

厳しい境遇にもかかわらず、前向きに生きた人の歴史に学ぶことは、私自身の生き方を見直す機会になります。

この1つが、偉人たちが残した遺訓やメッセージです。

作曲家のベートーヴェンは、多重の身体的なハンディがあるにもかかわらず、現代にも影響を与える音楽を残した。

ベートーヴェンの遺訓に次の言葉があります。

「真に賞賛すべき人間の特徴は、トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること」

危機に直面した時、それを乗り切るには強い信念が必要とあります。要は、逃げないことが必要だというベートーヴェンの遺訓と受け止めました。

日本人は、何かトラブルがあると「責任を取って辞任します」と、トラブルの場所からいなくなる。私は、この風景は、開く意味、雲隠れと同じと考える場面が多々あります。

何を言われようが、自らの信念を持ち、トラブル解決まで、責任全うする。日大の責任者は、入院されたそうだ。問題をおこした政治家がよくやる手です。

巷の凡人も、責任を全うする場面に出くわすことはよくあります。逃げない責任の取り方を、本日のベートーヴェンの言葉から学びました。

厳しい境遇にもかかわらず、前向きに生きた人の歴史に学ぶことは、私自身の生き方を見直す機会になります。

この1つが、偉人たちが残した遺訓やメッセージです。

作曲家のベートーヴェンは、多重の身体的なハンディがあるにもかかわらず、現代にも影響を与える音楽を残した。

ベートーヴェンの遺訓に次の言葉があります。

「真に賞賛すべき人間の特徴は、トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること」

危機に直面した時、それを乗り切るには強い信念が必要とあります。要は、逃げないことが必要だというベートーヴェンの遺訓と受け止めました。

日本人は、何かトラブルがあると「責任を取って辞任します」と、トラブルの場所からいなくなる。私は、この風景は、開く意味、雲隠れと同じと考える場面が多々あります。

何を言われようが、自らの信念を持ち、トラブル解決まで、責任全うする。日大の責任者は、入院されたそうだ。問題をおこした政治家がよくやる手です。

巷の凡人も、責任を全うする場面に出くわすことはよくあります。逃げない責任の取り方を、本日のベートーヴェンの言葉から学びました。

<いい言葉が、心を広くする>心の底に不安の地下水は流れ続ける。それが心で、それがいのちというものだろう。(徳永進)

2018年05月27日

<いい言葉が、心を広くする>心の底に不安の地下水は流れ続ける。それが心で、それがいのちというものだろう。(徳永進)

久しぶりにPHPを買ってみた。本の表紙に「少しだけ気楽に生きるヒント」とあった。パラパラとページをめくると冒頭の見出しで、医師の徳永進氏という人の言葉があった。

「人は場を離れて回復するというより、病んだその場で回復し、その場でこそ成長するしかない。不安となったその場で不安を越えていくしかない」

病院に、私自身は入院したことのないのですが、祖父母、父母のために病院行きは何度もあり、最後を看取ることもあり、病とは知らず知らずに、向き合うことがありました。

病に向かい回復する人、病に倒れる人、病んだ表記にもよるのだと思いますが、徳永医師の言葉は、分かるような気がします。

徳永医師は、次の言葉も語っています。

「不安なんか取れやしない。心の底に不安の地下水は流れ続ける。それが心で、それがいのちというものだろう」

不安に悩むことより、今できることを楽しむことの方が、人を元気にするだと思いました。

久しぶりにPHPを買ってみた。本の表紙に「少しだけ気楽に生きるヒント」とあった。パラパラとページをめくると冒頭の見出しで、医師の徳永進氏という人の言葉があった。

「人は場を離れて回復するというより、病んだその場で回復し、その場でこそ成長するしかない。不安となったその場で不安を越えていくしかない」

病院に、私自身は入院したことのないのですが、祖父母、父母のために病院行きは何度もあり、最後を看取ることもあり、病とは知らず知らずに、向き合うことがありました。

病に向かい回復する人、病に倒れる人、病んだ表記にもよるのだと思いますが、徳永医師の言葉は、分かるような気がします。

徳永医師は、次の言葉も語っています。

「不安なんか取れやしない。心の底に不安の地下水は流れ続ける。それが心で、それがいのちというものだろう」

不安に悩むことより、今できることを楽しむことの方が、人を元気にするだと思いました。

20年来の指宿の友人から、嬉しい電話がありました。気合いが入りました!

2018年05月26日

20年来の指宿の友人から、嬉しい電話がありました。気合いが入りました!

今日は、とても嬉しい電話がありました。かれこれ20年近い指宿の友人ですが、最近はほとんど会わないのですが、最初の1年間に4度会い、会って語った延べ時間は、一昼夜くらい語りました。

以来、会うことは、数年に一度程度ですが、それぞれに何か大きな催しをするときには、必ず参加してきました。

15年ほど前、福祉と環境をテーマにした県や市、NPO団体、総勢20人を超える円卓会議でした。基調講演、事例紹介、主催者の友人が計画を発表して実施に向けた意見になった途端、「以前にもこんなことが・・・」「今は人材不足・・・」「財政支援はできない・・・」等々、できない理由が並ぶ。なかなか、禅問答のように進展がないので、私が切り出した。

「この月末の31日、クソ忙しい日に、熊本から指宿まで出てきて、こんな意見交換を聞きにきたのは話にならない。何事も始めないと、事は始まらない。こんな議論のために往復7時間をかけてきた意味がなくなる。私は、熊本で20時から会議あるので帰る」(約1分ほどの意見)

と、中座して出たことがあります。すると、その1時間後、指宿の友人から電話が入った。

「野口さんの一言で、議論が始まった。高齢者と環境整備、障害者の取り組みも始まることになった。君の檄が、効いた!、ありがとう」

とあった。会議は踊るが、決まらない。いつの時代もある会議好きですが、会議は始めるためにやるもので、会議のためにやるものではない。

話は、はじめに戻りますが、指宿の友人が、「昨夜、野口さんの夢を見た。皆さん、元気か?」と。これを聞いて、感激しました。

すると、「秋に選挙があるから、勝てるようなら来るが、負ける奴には会わない!」の厳しい言葉、もちろん私は、「勝てるようにやってきた、だが選挙だから(前回最下位)やるしかない」というと、指宿の友人は、「勝つ友人に会いに来る」とさらに激励されました。

短い3分ほどの電話でしたが、大いに心を励まされる内容に、嬉しくなりました。

今日は、とても嬉しい電話がありました。かれこれ20年近い指宿の友人ですが、最近はほとんど会わないのですが、最初の1年間に4度会い、会って語った延べ時間は、一昼夜くらい語りました。

以来、会うことは、数年に一度程度ですが、それぞれに何か大きな催しをするときには、必ず参加してきました。

15年ほど前、福祉と環境をテーマにした県や市、NPO団体、総勢20人を超える円卓会議でした。基調講演、事例紹介、主催者の友人が計画を発表して実施に向けた意見になった途端、「以前にもこんなことが・・・」「今は人材不足・・・」「財政支援はできない・・・」等々、できない理由が並ぶ。なかなか、禅問答のように進展がないので、私が切り出した。

「この月末の31日、クソ忙しい日に、熊本から指宿まで出てきて、こんな意見交換を聞きにきたのは話にならない。何事も始めないと、事は始まらない。こんな議論のために往復7時間をかけてきた意味がなくなる。私は、熊本で20時から会議あるので帰る」(約1分ほどの意見)

と、中座して出たことがあります。すると、その1時間後、指宿の友人から電話が入った。

「野口さんの一言で、議論が始まった。高齢者と環境整備、障害者の取り組みも始まることになった。君の檄が、効いた!、ありがとう」

とあった。会議は踊るが、決まらない。いつの時代もある会議好きですが、会議は始めるためにやるもので、会議のためにやるものではない。

話は、はじめに戻りますが、指宿の友人が、「昨夜、野口さんの夢を見た。皆さん、元気か?」と。これを聞いて、感激しました。

すると、「秋に選挙があるから、勝てるようなら来るが、負ける奴には会わない!」の厳しい言葉、もちろん私は、「勝てるようにやってきた、だが選挙だから(前回最下位)やるしかない」というと、指宿の友人は、「勝つ友人に会いに来る」とさらに激励されました。

短い3分ほどの電話でしたが、大いに心を励まされる内容に、嬉しくなりました。

トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること。(ベートーヴェン)

2018年05月26日

トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること。(ベートーヴェン)

厳しい境遇にもかかわらず、前向きに生きた人の歴史に学ぶことは、私自身の生き方を見直す機会になります。

この1つが、偉人たちが残した遺訓やメッセージです。

作曲家のベートーヴェンは、多重の身体的なハンディがあるにもかかわらず、現代にも影響を与える音楽を残した。

ベートーヴェンの遺訓に次の言葉があります。

「真に賞賛すべき人間の特徴は、トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること」

危機に直面した時、それを乗り切るには強い信念が必要とあります。要は、逃げないことが必要だというベートーヴェンの遺訓と受け止めました。

日本人は、何かトラブルがあると「責任を取って辞任します」と、トラブルの場所からいなくなる。私は、この風景は、開く意味、雲隠れと同じと考える場面が多々あります。

何を言われようが、自らの信念を持ち、トラブル解決まで、責任全うする。日大の責任者は、入院されたそうだ。問題をおこした政治家がよくやる手です。

巷の凡人も、責任を全うする場面に出くわすことはよくあります。逃げない責任の取り方を、本日のベートーヴェンの言葉から学びました。

厳しい境遇にもかかわらず、前向きに生きた人の歴史に学ぶことは、私自身の生き方を見直す機会になります。

この1つが、偉人たちが残した遺訓やメッセージです。

作曲家のベートーヴェンは、多重の身体的なハンディがあるにもかかわらず、現代にも影響を与える音楽を残した。

ベートーヴェンの遺訓に次の言葉があります。

「真に賞賛すべき人間の特徴は、トラブルに直面した時、強い信念のもとに、「自分の生き方」をもっていること」

危機に直面した時、それを乗り切るには強い信念が必要とあります。要は、逃げないことが必要だというベートーヴェンの遺訓と受け止めました。

日本人は、何かトラブルがあると「責任を取って辞任します」と、トラブルの場所からいなくなる。私は、この風景は、開く意味、雲隠れと同じと考える場面が多々あります。

何を言われようが、自らの信念を持ち、トラブル解決まで、責任全うする。日大の責任者は、入院されたそうだ。問題をおこした政治家がよくやる手です。

巷の凡人も、責任を全うする場面に出くわすことはよくあります。逃げない責任の取り方を、本日のベートーヴェンの言葉から学びました。

<家はリユースの時代>金融資本に左右される日本の住宅。あなたはそんな立派な家を壊すのですか?

2018年05月24日

<家はリユースの時代>金融資本に左右される日本の住宅。あなたはそんな立派な家を壊すのですか?

私の関心の中心は、建築分野ですが、作家の高村薫著『半眼訥訥』に次の言葉がありました。

>決して住めないわけでない家屋が、そうして(古屋)にしかなり得ない日本の住宅事情は、どこかおかしいと常々思っている。海外に比べて割高な建設費をかけ、数千万円の住宅ローンを組んで建てられた家々が、それなりの資産価値を持って流通できないのは、どしたことだろう。(注1)

住宅の不動産価値は25年でゼロ?

建築費が2千万円も5千万円も、25年で不動産価値をゼロに近い評価にしないと、新築工事が増えないのか?、わかりませんが、この考えを変えないと、“古屋”になるのでないか。

高村薫氏の本に次の一文もありました。

>伝統的な木造家屋が多いせいだろうか。私たちの家は、己が家族のためだけの家であり、いつの日か、この家に見知らぬ家族が住むという発想を持たない。・・・、それにしては、近年の家々は立派過ぎる。(注2)

人間、寝て一畳、座して半畳あれば、居場所はできる。昔は、家族が増える毎に、部屋を増築してきた日本家屋が、最初から全部を作ろうとする。考え方を変えて、家族の形に合わせて、家々を移住していく考えもあると思います。

住宅の不動産価値は25年?

金融業界の数字(担保価値)に踊らされず、古い家を現代風に使う工夫も楽しいものです。

*(注1)(注2):日本経済新聞1998年4月25日夕刊掲載。

私の関心の中心は、建築分野ですが、作家の高村薫著『半眼訥訥』に次の言葉がありました。

>決して住めないわけでない家屋が、そうして(古屋)にしかなり得ない日本の住宅事情は、どこかおかしいと常々思っている。海外に比べて割高な建設費をかけ、数千万円の住宅ローンを組んで建てられた家々が、それなりの資産価値を持って流通できないのは、どしたことだろう。(注1)

住宅の不動産価値は25年でゼロ?

建築費が2千万円も5千万円も、25年で不動産価値をゼロに近い評価にしないと、新築工事が増えないのか?、わかりませんが、この考えを変えないと、“古屋”になるのでないか。

高村薫氏の本に次の一文もありました。

>伝統的な木造家屋が多いせいだろうか。私たちの家は、己が家族のためだけの家であり、いつの日か、この家に見知らぬ家族が住むという発想を持たない。・・・、それにしては、近年の家々は立派過ぎる。(注2)

人間、寝て一畳、座して半畳あれば、居場所はできる。昔は、家族が増える毎に、部屋を増築してきた日本家屋が、最初から全部を作ろうとする。考え方を変えて、家族の形に合わせて、家々を移住していく考えもあると思います。

住宅の不動産価値は25年?

金融業界の数字(担保価値)に踊らされず、古い家を現代風に使う工夫も楽しいものです。

*(注1)(注2):日本経済新聞1998年4月25日夕刊掲載。

<日本の家事情>「四畳半」への思い〜高村薫氏の著書『半眼訥訥』より〜

2018年05月24日

<日本の家事情>「四畳半」への思い〜高村薫氏の著書『半眼訥訥』より〜

おはようございます。朝読書から、以下高村薫氏の本より

>もちろん、狭い家に住んでいる者は物を買うなということでは、決してない。基本的にわたくしたちの家は、収納場所を含めて、もう少し広くなっていかなければ悲しい。

そんなことを強く考えるのも、1995年の阪神淡路大震災で、多くの人が家具の下敷きになって亡くなられた事実があるからだが、先進国のどこに、家具が頭の上に倒れてくるような寝室で寝ている人がいるだろう。

(以上、日本経済新聞 1997年11月25日夕刊)

阪神淡路大震災から21年、東日本大震災から7年、熊本地震から2年、日本の住宅事情は、どう変わったか?

地震時に家具が倒れないように固定する用具の普及訴える政府、都市部の土地の価格はなかなか下がらない。

昨日のコメントではないですが、家の狭さは、伊達政宗の言葉ではないですが、「この世に客人としてきいる」の意識を持たなければ、やってられないのかもしれないですね。

まだまだ、まだまだ、日本は先進国には程遠い、住宅事情なのだと、高村薫氏の本から考えさせられました。

おはようございます。朝読書から、以下高村薫氏の本より

>もちろん、狭い家に住んでいる者は物を買うなということでは、決してない。基本的にわたくしたちの家は、収納場所を含めて、もう少し広くなっていかなければ悲しい。

そんなことを強く考えるのも、1995年の阪神淡路大震災で、多くの人が家具の下敷きになって亡くなられた事実があるからだが、先進国のどこに、家具が頭の上に倒れてくるような寝室で寝ている人がいるだろう。

(以上、日本経済新聞 1997年11月25日夕刊)

阪神淡路大震災から21年、東日本大震災から7年、熊本地震から2年、日本の住宅事情は、どう変わったか?

地震時に家具が倒れないように固定する用具の普及訴える政府、都市部の土地の価格はなかなか下がらない。

昨日のコメントではないですが、家の狭さは、伊達政宗の言葉ではないですが、「この世に客人としてきいる」の意識を持たなければ、やってられないのかもしれないですね。

まだまだ、まだまだ、日本は先進国には程遠い、住宅事情なのだと、高村薫氏の本から考えさせられました。

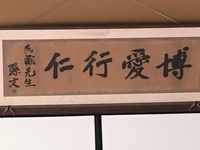

孫文の書「博愛行仁」「天下為公」の思いとは〜宮崎兄弟生家記念館にて〜

2018年05月21日

孫文の書「博愛行仁」「天下為公」の思いとは

博愛、行仁

天下、為公

孔子の教え「仁」は、相手を思いやる、相手を大事にする、相手を尊敬する。その仁を実行すること。

「 博愛」は、多くの人、社会の中で厳しい境遇にある人を助ける、愛する、支援する、等々。

為公

公のために何をすべきか?

社会の改善に努めていますか?

かつてのソ連の社会主義は、公のため平等を主義にしながら、特権階級を形成した。

社会改革の名の下に、真の公に為すことを忘れたことが、ソ連崩壊を招いた。

これからの社会はどこを目指すべきか?

天下為公

孫文の目指した民衆の幸福追求には、何を為すべきか?

国民一人ひとりが考えることが必要なのだと思います。

世界最大の財政悪化を辿る日本

民衆の声を聞いてばかりでも、良い政治はできないのではないか?

天下為公

いつの世にも問われる政治理念と思います。

*写真は、昨日研修で訪れた、宮崎兄弟生家記念館の対談を再現した人形