<公立高校定員割れ>県庁所在地の県立の進学校のクラスを減らす要求が出ないのが不思議でならない。

2025年05月18日

人口減少する県も含む地方自治体の現状があるのに、県庁所在地の県立の進学校のクラスを減らす要求が出ないのが不思議でならない。

今年の宇土高校の入学式前に、定員割れの

話から、そんな話となった。

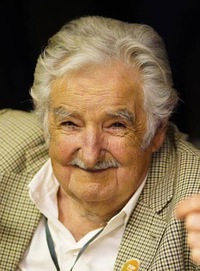

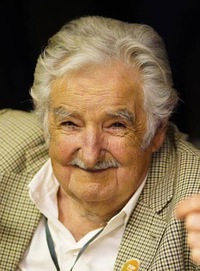

★『世界で最も貧しい大統領=ウルグアイ元大統領 ホセ・ムヒカ』の言葉

2025年05月16日

★『世界で最も貧しい大統領=ウルグアイ元大統領 ホセ・ムヒカ』の言葉

友人から送られたメッセージを読み入りました。

<6つの理念>

①貧乏とは欲が多過ぎて、満足出来ない人のことです。

②私達は発展する為に生まれて来た訳ではない。『幸せ』になる為に地球に生まれて来たのです。

③本当のリーダーとは 多くの事を成し遂げる者ではなく、自分を遥かに超えるような人材を育てる人です。

④金持ちは政治家になってはいけない。弱者の生活・気持ちが分からない…政治とは幸福を求める闘いなのです。

⑤我々はあの世に何も持っていけない。後世に残すのは『教育』です。

⑥人生で最も重要な事は…勝つことではありません。歩み続ける事です。

本日改めて読み、背中をピンと伸ばしました。

政治の最も大切な仕事は、

>自分を遥かに超えるような人材を育てる人です。

やはり「教育」だと思います。それも、社会を変えるような発想と行動をできる人材を育てることではないかと、本日のコメントを読み思いました。

みなさんに読んでいただきたいので、シェアさせていただきました。

友人から送られたメッセージを読み入りました。

<6つの理念>

①貧乏とは欲が多過ぎて、満足出来ない人のことです。

②私達は発展する為に生まれて来た訳ではない。『幸せ』になる為に地球に生まれて来たのです。

③本当のリーダーとは 多くの事を成し遂げる者ではなく、自分を遥かに超えるような人材を育てる人です。

④金持ちは政治家になってはいけない。弱者の生活・気持ちが分からない…政治とは幸福を求める闘いなのです。

⑤我々はあの世に何も持っていけない。後世に残すのは『教育』です。

⑥人生で最も重要な事は…勝つことではありません。歩み続ける事です。

本日改めて読み、背中をピンと伸ばしました。

政治の最も大切な仕事は、

>自分を遥かに超えるような人材を育てる人です。

やはり「教育」だと思います。それも、社会を変えるような発想と行動をできる人材を育てることではないかと、本日のコメントを読み思いました。

みなさんに読んでいただきたいので、シェアさせていただきました。

人と付き合うとは、違いを許容することから始まる。〜曽野綾子著『人びとの中の私』〜

2025年05月15日

人と付き合うとは、違いを許容することから始まる。〜曽野綾子著『人びとの中の私』〜

仲間づくりの始まりは、同じ志向の人々の集まりから組織ができると考えるのが普通と思います。

しかし、仲間、グループとは違い、一対一の付き合いは、同一志向だけの付き合いでは、自らの人間力が成長しないように思います。

ノーベル賞受賞者の江崎玲於奈氏は、異分野の人と付き合う、アメリカに活動拠点を移したこと、要するに異世界との交流こそが自らを成長させると語っていました。

曽野綾子著『善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか』の一節に以下の文がありました。

(以下、本より)

しかし、それは決して、相手が私と全く同じ人生観を持っている、ということでもなく、趣味が完全に一致しているということでもない。むしろ友人となり、適切な人間関係を待ち得るということは、いかに親しい友人であっても、生来、全く違う個性のもとに生まれついているということに厳しい認識を持ち、その違いを許容し得る、というところから始まるのである。

(以上、『善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか』より)

友というのは違いを認めてから始まる、という話です。

子どもならまだしも、20歳を過ぎてから付き合う人々とは、何を基本にしているか?

やはり"違いを認める"ことから始めるように思います。

古い名言があります。

「私はあなたの説には反対である。しかしあなたがそれを発言する権利は命をかけて擁護する」

―S.G.Tallentyre, The Friends of Voltaire(タレンタイア『ヴォルテールの友人たち』.1907)"

これこそが友人の発言ではないのか。

人を認めるとは、"違いを理解する"ことから始まると思います。

世の中には、自らの考えと違う人を、"ボロクソ"に言いふらす人たちがいますが、それでは人の信用は生まれません。

世の揉め事も含め、違いを理解しようとする姿勢が大事だと思います。

仲間づくりの始まりは、同じ志向の人々の集まりから組織ができると考えるのが普通と思います。

しかし、仲間、グループとは違い、一対一の付き合いは、同一志向だけの付き合いでは、自らの人間力が成長しないように思います。

ノーベル賞受賞者の江崎玲於奈氏は、異分野の人と付き合う、アメリカに活動拠点を移したこと、要するに異世界との交流こそが自らを成長させると語っていました。

曽野綾子著『善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか』の一節に以下の文がありました。

(以下、本より)

しかし、それは決して、相手が私と全く同じ人生観を持っている、ということでもなく、趣味が完全に一致しているということでもない。むしろ友人となり、適切な人間関係を待ち得るということは、いかに親しい友人であっても、生来、全く違う個性のもとに生まれついているということに厳しい認識を持ち、その違いを許容し得る、というところから始まるのである。

(以上、『善人は、なぜまわりの人を不幸にするのか』より)

友というのは違いを認めてから始まる、という話です。

子どもならまだしも、20歳を過ぎてから付き合う人々とは、何を基本にしているか?

やはり"違いを認める"ことから始めるように思います。

古い名言があります。

「私はあなたの説には反対である。しかしあなたがそれを発言する権利は命をかけて擁護する」

―S.G.Tallentyre, The Friends of Voltaire(タレンタイア『ヴォルテールの友人たち』.1907)"

これこそが友人の発言ではないのか。

人を認めるとは、"違いを理解する"ことから始まると思います。

世の中には、自らの考えと違う人を、"ボロクソ"に言いふらす人たちがいますが、それでは人の信用は生まれません。

世の揉め事も含め、違いを理解しようとする姿勢が大事だと思います。