<生活習慣と学力>規則正しい生活習慣と本のある家、本を読む習慣。〜岸本裕史〜

2024年06月21日

<生活習慣と学力>規則正しい生活習慣と本のある家、本を読む習慣。〜岸本裕史〜

久しぶりに新たな本を手にした。昨日までの議会の一般質問準備で、朝の読書ができなかったのですが、雨で朝のウォーキングもできず・・・開いた本は、教育者の本『見える学力、見えない学力』です。

まず小学校に行くと、時計の見方から始まると思います。岸本裕史氏は、

>たとえば、時間についての学習をするとき、生活が一定の規則正しいリズムで営まれている家庭の子どもは、起床、食事、入浴、就寝の時刻は、毎日ほぼ同じです。それから子どもは、幼児から時計を意識したくらしを経験してきています。学校で時計の読み方をあらためて教えててもらわなくても、入学前から分針、秒針までただしく読めるようになっています。(中略)

言われて見れば当たり前の話ですが、若い夫婦の生活は、仕事の関係から、子育ての時間に関して疎かになっていることが多い。

生活時間と見えない学力の関係性は、おもしろい分析だと思います。

(以下、本より)

生活習慣と学力の深い結びつき。

学校の成績があまりよくないといわれる子どもに、いっしょうけんめいにドリルを買い与えてやらせても、効果ははかばかしくありません。塾へやっても期待はずれになりがちてす。それは、学力の土台となる言語能力が乏しいからなのです。

(以上、『見える学力、見えない学力』岸本裕史著より)

岸本氏は、

普段から色んな本をよく読んでいる子は、事前に漢字に馴染んでいます。書くことはやっていなくても、印刷してある漢字はひとまず読めるようになっています。筆順さえ教えてもらったら、たやすく覚えてしまいます。熟語もすぐに想起できます。

普段の生活習慣こそが、見えない学力(氷山の埋もれた部分)の大きさになって行くという話です。

学力は、家庭教育(習慣)が大きく影響を与える。

岸本氏は、"読む能力、書く能力、計算する能力"について、

「3つの能力を、しっかりした自律性と他人への思いやり・愛情とともに、確実に育てていく手がかりは、楽しい家庭教育の世界に豊かに秘められています」

と語っています。学校の成績もですが、家庭教育の充実には、生活習慣にも要因があると思いました。

久しぶりに新たな本を手にした。昨日までの議会の一般質問準備で、朝の読書ができなかったのですが、雨で朝のウォーキングもできず・・・開いた本は、教育者の本『見える学力、見えない学力』です。

まず小学校に行くと、時計の見方から始まると思います。岸本裕史氏は、

>たとえば、時間についての学習をするとき、生活が一定の規則正しいリズムで営まれている家庭の子どもは、起床、食事、入浴、就寝の時刻は、毎日ほぼ同じです。それから子どもは、幼児から時計を意識したくらしを経験してきています。学校で時計の読み方をあらためて教えててもらわなくても、入学前から分針、秒針までただしく読めるようになっています。(中略)

言われて見れば当たり前の話ですが、若い夫婦の生活は、仕事の関係から、子育ての時間に関して疎かになっていることが多い。

生活時間と見えない学力の関係性は、おもしろい分析だと思います。

(以下、本より)

生活習慣と学力の深い結びつき。

学校の成績があまりよくないといわれる子どもに、いっしょうけんめいにドリルを買い与えてやらせても、効果ははかばかしくありません。塾へやっても期待はずれになりがちてす。それは、学力の土台となる言語能力が乏しいからなのです。

(以上、『見える学力、見えない学力』岸本裕史著より)

岸本氏は、

普段から色んな本をよく読んでいる子は、事前に漢字に馴染んでいます。書くことはやっていなくても、印刷してある漢字はひとまず読めるようになっています。筆順さえ教えてもらったら、たやすく覚えてしまいます。熟語もすぐに想起できます。

普段の生活習慣こそが、見えない学力(氷山の埋もれた部分)の大きさになって行くという話です。

学力は、家庭教育(習慣)が大きく影響を与える。

岸本氏は、"読む能力、書く能力、計算する能力"について、

「3つの能力を、しっかりした自律性と他人への思いやり・愛情とともに、確実に育てていく手がかりは、楽しい家庭教育の世界に豊かに秘められています」

と語っています。学校の成績もですが、家庭教育の充実には、生活習慣にも要因があると思いました。

<今朝の名言>さまざまな社会の出来事を非難する人がいます。政府にも、行政にも、さらに職場でも・・・

2024年05月13日

<今朝の名言>さまざまな社会の出来事を非難する人がいます。政府にも、行政にも、さらに職場でも・・・

これは、今に始まったことではなくて、人々の営みが始まった時からあったことで、いろいろ偉人たちが、幸福や教育、政治について語っています。

(以下、19世紀のアメリカの作家の言葉より)

「幸福とは、どれだけ豊富な知識があるかの問題ではな。知識をどれだけ活用するかの問題である。どんな教育を受けたか、どんな訓練を受けたかの問題ではない。自分がどんな人間であるか、どんなことができたかの問題である」

〜ジョシュア・G・ホランド〜

(以上、『カーネギー 名言集』より)

昨夜、私のブログの古いコメントで紹介した「益者三友、損者三友」からも、自らの行動そのものが問われるのが人生だと思います。

ジョシュア・G・ホランド(1819~1881) は、19世紀米国の小説家・詩人、雑誌編集者ですが、人の営みの中で大事な労働について以下のことを語っています。

「労働は生きるための手段であって、生きることではない」

私なりの解釈だと、

"あなたは何のために生きていますか?"

の問いのように聞こえます。

>知識をどれだけ活用するか

>自分がどんな人間であるか、どんなことができたか

私は、来月で66歳に至ます。学生時代、60代は遠い先のことと思っていました。何もしなくても、一日は過ぎて行きます。

ジョシュア・G・ホランドの「知識」と「教育」から、自らの人生を振り返る朝になりました。また、今週が始まります。

これは、今に始まったことではなくて、人々の営みが始まった時からあったことで、いろいろ偉人たちが、幸福や教育、政治について語っています。

(以下、19世紀のアメリカの作家の言葉より)

「幸福とは、どれだけ豊富な知識があるかの問題ではな。知識をどれだけ活用するかの問題である。どんな教育を受けたか、どんな訓練を受けたかの問題ではない。自分がどんな人間であるか、どんなことができたかの問題である」

〜ジョシュア・G・ホランド〜

(以上、『カーネギー 名言集』より)

昨夜、私のブログの古いコメントで紹介した「益者三友、損者三友」からも、自らの行動そのものが問われるのが人生だと思います。

ジョシュア・G・ホランド(1819~1881) は、19世紀米国の小説家・詩人、雑誌編集者ですが、人の営みの中で大事な労働について以下のことを語っています。

「労働は生きるための手段であって、生きることではない」

私なりの解釈だと、

"あなたは何のために生きていますか?"

の問いのように聞こえます。

>知識をどれだけ活用するか

>自分がどんな人間であるか、どんなことができたか

私は、来月で66歳に至ます。学生時代、60代は遠い先のことと思っていました。何もしなくても、一日は過ぎて行きます。

ジョシュア・G・ホランドの「知識」と「教育」から、自らの人生を振り返る朝になりました。また、今週が始まります。

放課後児童クラブ(学童保育)の学習会。〜発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重〜

2024年01月30日

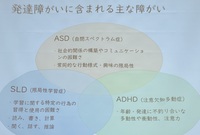

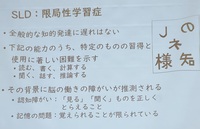

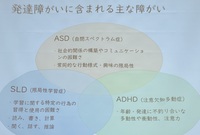

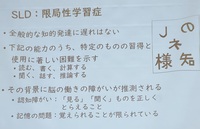

<発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重>

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき

2023年10月04日

<通知表の矛盾>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべきだと考えます。〜工藤勇一氏〜

(長文です。お時間ある時にお読みください)

毎日、どこかの学校でいじめの問題が起こっているという。これは、古の時代からあった、という人がいますが、果たしてそうでしょうか?

また、今の学校運営は、ここまでよいと思っている人は少ないと思いますが、変わりません、なぜか?

そんな疑問に真っ向から取り組んでいる教育者がいます。千代田区元麹町中学校の元校長・工藤勇一氏です。

宿題なし

定期考査なし

固定担任制の廃止

運動会の「クラス対抗」も生徒自身が廃止

これまでの学校運営を知る人からすると、"それで学校は成り立つの?"と思われると思います。

国も社会変化の中で、学校の在り方を変えようとしている。長い引用ですが、以下が工藤勇一氏の意見です。

(以下、『学校の「当たり前」をやめた。」より)

そもそも、日本では2000年頃から評価方法を「相対評価」から「絶対評価」に切り替え、点数の序列ではなく、一人ひとりの到達速度に応じて評価する方向に舵が切られています。そのために、生徒全員に「5」がつくことがあり得ます。しかし、全国のどこを探しても、全員に「5」をつける学校はないでしょう。その理由の一つは、教育委員会からの「不適切だ」として指導が入るからです。生徒全員に「5」つけることを「不適切」とする最大の理由があるとすれば、それは、高校受験の内申点とそれに伴う推薦入試があるからだと思います。この内申点の基準となるのが通知表で、ここで順位がつかなければ、推薦入試が成り立たないというのが主たる理由として考えられます。この方針は矛盾しています。国の方針として、これまでの相対評価を絶対評価に切り替えたなら、全員が「5」であってもよいのです。本校では、生徒たちの到達速度に応じて、適切に評価し、通知表をつけています。

(以上、本より)

人間は、一人ひとり異なる性格と生活環境があります。小学1年生は、4月に入学しますが、その時点で、満7歳から満6歳と1日までの幅(心身の格差)があります。

私は、毎朝登校してくる子どもたちが、横断歩道を渡る手伝いをしています。日々成長する子どもたちですが、6年間過ぎても、身体だけから見ても12ヶ月間の誕生の違いは、そう簡単には埋まらないように感じています。

工藤勇一氏は、中学校の学校運営について書かれています。1学年をくくりとする日本の教育制度では、義務教育7年目くらいから、1人ひとりの個性も分かり、それに合わせる教育実践を子ども自身も求めるようになるのでは、と保護者として子どもたちの成長から振り返ります。

工藤氏の文から、私たちの常識を検証すると、

・高校の推薦入試には内申書が必要

・内申書には、内申点という"順位"がつかなければいけない。

・内申点とは通知表の評価のこと、

・評価をつけるには、定期考査が必要

・しかし中間、期末の定期考査は、一夜漬けの弊害が起き、真の実力とはならない

国は、「絶対評価」に変わったのにいまだに残る相対評価の通知表が、"問題では"と思うようなりました。

工藤勇一氏は、以下のことも指摘しています。

(以下、本より)

中学校に限らず、日本の学校には「ある時点で評価する」仕組みが浸透しています。専門性を高める場であるはずの大学ですら、前期・後期のテストを実施し、学生を評価しています。理由はやはり「評価」のためだと聞きます。

そんなことを続けているようでは、学生が社会で役立つ本物(自主・自立)の専門性を高められないのではないでしょうか。まずは大学が前期・後期のテストを廃止し、日々の授業の中で、プレゼンテーションやデスカッションする様子を適切に評価するなどの仕組みを整え、学生の本質的な学びを促すべきと思います。

(以上、『学校の「当たり前」をやめた。』より)

これを読むと「評価」は、教える側の都合でやっていて、日々の学びと到達状況の把握を指導者がサボっているのでは?とも見えます。これについては、反論含めてあるとは思いますが、大学こそ学生自らの疑問と学びの繰り返し、学生たちの学びを、サポートするのか指導者と思います。

工藤勇一氏の意見から、小学校から大学まで、「評価」のあり方が、現代社会が求めるものと乖離してきているのでは、と朝から思いました。

教育は、これが正しいという答えはありませんが、子どもたちの成長に必要な学びの提供をどうしていくか、古代から続く課題だと思いました。

韓国滞在も3日目、朝の目覚めが早く、長々と朝から書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

*参考資料:工藤勇一著『学校の「当たり前」をやめた。』

(長文です。お時間ある時にお読みください)

毎日、どこかの学校でいじめの問題が起こっているという。これは、古の時代からあった、という人がいますが、果たしてそうでしょうか?

また、今の学校運営は、ここまでよいと思っている人は少ないと思いますが、変わりません、なぜか?

そんな疑問に真っ向から取り組んでいる教育者がいます。千代田区元麹町中学校の元校長・工藤勇一氏です。

宿題なし

定期考査なし

固定担任制の廃止

運動会の「クラス対抗」も生徒自身が廃止

これまでの学校運営を知る人からすると、"それで学校は成り立つの?"と思われると思います。

国も社会変化の中で、学校の在り方を変えようとしている。長い引用ですが、以下が工藤勇一氏の意見です。

(以下、『学校の「当たり前」をやめた。」より)

そもそも、日本では2000年頃から評価方法を「相対評価」から「絶対評価」に切り替え、点数の序列ではなく、一人ひとりの到達速度に応じて評価する方向に舵が切られています。そのために、生徒全員に「5」がつくことがあり得ます。しかし、全国のどこを探しても、全員に「5」をつける学校はないでしょう。その理由の一つは、教育委員会からの「不適切だ」として指導が入るからです。生徒全員に「5」つけることを「不適切」とする最大の理由があるとすれば、それは、高校受験の内申点とそれに伴う推薦入試があるからだと思います。この内申点の基準となるのが通知表で、ここで順位がつかなければ、推薦入試が成り立たないというのが主たる理由として考えられます。この方針は矛盾しています。国の方針として、これまでの相対評価を絶対評価に切り替えたなら、全員が「5」であってもよいのです。本校では、生徒たちの到達速度に応じて、適切に評価し、通知表をつけています。

(以上、本より)

人間は、一人ひとり異なる性格と生活環境があります。小学1年生は、4月に入学しますが、その時点で、満7歳から満6歳と1日までの幅(心身の格差)があります。

私は、毎朝登校してくる子どもたちが、横断歩道を渡る手伝いをしています。日々成長する子どもたちですが、6年間過ぎても、身体だけから見ても12ヶ月間の誕生の違いは、そう簡単には埋まらないように感じています。

工藤勇一氏は、中学校の学校運営について書かれています。1学年をくくりとする日本の教育制度では、義務教育7年目くらいから、1人ひとりの個性も分かり、それに合わせる教育実践を子ども自身も求めるようになるのでは、と保護者として子どもたちの成長から振り返ります。

工藤氏の文から、私たちの常識を検証すると、

・高校の推薦入試には内申書が必要

・内申書には、内申点という"順位"がつかなければいけない。

・内申点とは通知表の評価のこと、

・評価をつけるには、定期考査が必要

・しかし中間、期末の定期考査は、一夜漬けの弊害が起き、真の実力とはならない

国は、「絶対評価」に変わったのにいまだに残る相対評価の通知表が、"問題では"と思うようなりました。

工藤勇一氏は、以下のことも指摘しています。

(以下、本より)

中学校に限らず、日本の学校には「ある時点で評価する」仕組みが浸透しています。専門性を高める場であるはずの大学ですら、前期・後期のテストを実施し、学生を評価しています。理由はやはり「評価」のためだと聞きます。

そんなことを続けているようでは、学生が社会で役立つ本物(自主・自立)の専門性を高められないのではないでしょうか。まずは大学が前期・後期のテストを廃止し、日々の授業の中で、プレゼンテーションやデスカッションする様子を適切に評価するなどの仕組みを整え、学生の本質的な学びを促すべきと思います。

(以上、『学校の「当たり前」をやめた。』より)

これを読むと「評価」は、教える側の都合でやっていて、日々の学びと到達状況の把握を指導者がサボっているのでは?とも見えます。これについては、反論含めてあるとは思いますが、大学こそ学生自らの疑問と学びの繰り返し、学生たちの学びを、サポートするのか指導者と思います。

工藤勇一氏の意見から、小学校から大学まで、「評価」のあり方が、現代社会が求めるものと乖離してきているのでは、と朝から思いました。

教育は、これが正しいという答えはありませんが、子どもたちの成長に必要な学びの提供をどうしていくか、古代から続く課題だと思いました。

韓国滞在も3日目、朝の目覚めが早く、長々と朝から書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

*参考資料:工藤勇一著『学校の「当たり前」をやめた。』

<生きる力、雑学という学問のすゝめ>「雑草という草はない」〜牧野富太郎〜

2023年09月27日

<生きる力、雑学という学問のすゝめ>「雑草という草は無い」〜牧野富太郎〜

私の読書は、"雑読"で、雑誌から専門誌、歴史本、漫画ももちろん読みます。人の興味は多様とつくづく思うのですが、さらに"雑学"なる言葉があります。

雑学とは何か?

>多方面にわたるまとまりのない知識や学問。また、学問とは関係のない雑多な知識。〜出典:デジタル大辞典(小学館)〜

逆に、本来の「学問」とは何か?

1 学び習うこと。学校へ通ったり、先生についたり、本を読んだりして、新しい知識を学習すること。また、身につけた知識。「―のある人」「―する楽しさ」

2 理論に基づいて体系づけられた知識と研究方法の総称。学。

なる解説があります。

私が体系的に学んだとすれば、建築学でしょうか。しかし、建築技術は日進月歩と、日々新たな技術開発が進み、また社会ニーズの変化で、コンクリートから木造を好む時代に変わってきています。日々の経験や知識量を増やし続けることも学問と思います。

さて、本題の"雑学"ですが、デジタル大辞典には、

>学問とは関係のない雑多な知識。

とありますが、私のとっての雑学は、生きる力になっているように思うのです。確かに建築学は、私の生活の糧を維持する手段になっていますが、本来の生活そのものものには、住環境を除けば、建築学以外に、人の生きる知恵(学問)は、多種多様(雑多)にあります。

雑多な雑学こそ、生きる知恵になっているのではと、思うようになりました。

数日前、植物学者の牧野富太郎のことを検証する歴史番組見ていたときに、「雑草という草はない」が紹介されました。

(以下、web情報より)

2022年8月牧野記念庭園記念館(東京都練馬区)の田中純子学芸員らの調査から、発言の出所を発見した。

帝国興信所(現在の帝国データバンク)の編集記者を務めていいた山本周五郎(当時20代)、牧野博士にインタビューしたとき、「雑草」という言葉を口にしたところ、牧野博士はなじるような口調で次のようにたしなめたそうです。

「きみ、世の中に〝雑草〟という草は無い。どんな草にだって、ちゃんと名前がついている。わたしは雑木林(ぞうきばやし)という言葉がキライだ。松、杉、楢(なら)、楓(かえで)、櫟(くぬぎ)——みんなそれぞれ固有名詞が付いている。それを世の多くのひとびとが〝雑草〟だの〝雑木林〟だのと無神経な呼び方をする。もしきみが、〝雑兵〟と呼ばれたら、いい気がするか。人間にはそれぞれ固有の姓名がちゃんとあるはず。ひとを呼ぶばあいには、正しくフルネームできちんと呼んであげるのが礼儀というものじゃないかね」

(以上、web情報より抜粋)

世に言う「雑草」「雑木林」ももちろん植物で、ちゃんと酸素を作ってくれて、われわれはその酸素を吸って生きています。雑草とは、人間から見た"困ったモノ"の総称と思います。しかし、見方を変えると、とても価値ある存在となります。

ふと、朝から考えていて、"雑学こそが、生きる知恵"ではないか、と思いたち、牧野富太郎の言葉を、朝から調べてみました。雑学は、学者だけでなく、一般人こそ多種多様な知識や知恵を所有しています。

ちなみに、100キロウォークも、日々の草刈り作業も、私にとっては、雑学のひとつと思っています。

そこで「生きる力、雑学という学問のすゝめ」ということを思いたち、本日のコメントにしました。ご意見ある方は、コメントやメール等、いただければ幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

私の読書は、"雑読"で、雑誌から専門誌、歴史本、漫画ももちろん読みます。人の興味は多様とつくづく思うのですが、さらに"雑学"なる言葉があります。

雑学とは何か?

>多方面にわたるまとまりのない知識や学問。また、学問とは関係のない雑多な知識。〜出典:デジタル大辞典(小学館)〜

逆に、本来の「学問」とは何か?

1 学び習うこと。学校へ通ったり、先生についたり、本を読んだりして、新しい知識を学習すること。また、身につけた知識。「―のある人」「―する楽しさ」

2 理論に基づいて体系づけられた知識と研究方法の総称。学。

なる解説があります。

私が体系的に学んだとすれば、建築学でしょうか。しかし、建築技術は日進月歩と、日々新たな技術開発が進み、また社会ニーズの変化で、コンクリートから木造を好む時代に変わってきています。日々の経験や知識量を増やし続けることも学問と思います。

さて、本題の"雑学"ですが、デジタル大辞典には、

>学問とは関係のない雑多な知識。

とありますが、私のとっての雑学は、生きる力になっているように思うのです。確かに建築学は、私の生活の糧を維持する手段になっていますが、本来の生活そのものものには、住環境を除けば、建築学以外に、人の生きる知恵(学問)は、多種多様(雑多)にあります。

雑多な雑学こそ、生きる知恵になっているのではと、思うようになりました。

数日前、植物学者の牧野富太郎のことを検証する歴史番組見ていたときに、「雑草という草はない」が紹介されました。

(以下、web情報より)

2022年8月牧野記念庭園記念館(東京都練馬区)の田中純子学芸員らの調査から、発言の出所を発見した。

帝国興信所(現在の帝国データバンク)の編集記者を務めていいた山本周五郎(当時20代)、牧野博士にインタビューしたとき、「雑草」という言葉を口にしたところ、牧野博士はなじるような口調で次のようにたしなめたそうです。

「きみ、世の中に〝雑草〟という草は無い。どんな草にだって、ちゃんと名前がついている。わたしは雑木林(ぞうきばやし)という言葉がキライだ。松、杉、楢(なら)、楓(かえで)、櫟(くぬぎ)——みんなそれぞれ固有名詞が付いている。それを世の多くのひとびとが〝雑草〟だの〝雑木林〟だのと無神経な呼び方をする。もしきみが、〝雑兵〟と呼ばれたら、いい気がするか。人間にはそれぞれ固有の姓名がちゃんとあるはず。ひとを呼ぶばあいには、正しくフルネームできちんと呼んであげるのが礼儀というものじゃないかね」

(以上、web情報より抜粋)

世に言う「雑草」「雑木林」ももちろん植物で、ちゃんと酸素を作ってくれて、われわれはその酸素を吸って生きています。雑草とは、人間から見た"困ったモノ"の総称と思います。しかし、見方を変えると、とても価値ある存在となります。

ふと、朝から考えていて、"雑学こそが、生きる知恵"ではないか、と思いたち、牧野富太郎の言葉を、朝から調べてみました。雑学は、学者だけでなく、一般人こそ多種多様な知識や知恵を所有しています。

ちなみに、100キロウォークも、日々の草刈り作業も、私にとっては、雑学のひとつと思っています。

そこで「生きる力、雑学という学問のすゝめ」ということを思いたち、本日のコメントにしました。ご意見ある方は、コメントやメール等、いただければ幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

<仕事はバラバラ>全く親と同じような生き方や考え方をする子供がいたら、むしろ異常かもしれない。〜曽野綾子〜

2023年05月18日

<仕事はバラバラ>全く親と同じような生き方や考え方をする子供がいたら、むしろ異常かもしれない。〜曽野綾子〜

雨模様で、日曜日の講演の準備をしていて、お茶の時間に、曽野綾子著『中年以後』のに以下の見出しがあり読むと、

(以下、本より)

親しい他人

ーー子供がいる、という寂しさ悲しさーー

子供は徹底して、親しい他人、と思ったがいい。ただし、刑務所を出所したその日、何も聞かずに迎えて、お風呂に入れ、好物を用意する特別な他人である。誰も他にこういうことをする立場の者はいない。

子供の存在から何か期待するのも自由だが、その期待はたいてい裏切られる。裏切らない子供もたくさんいるが、その場合は子供にあまり個性がないか、親に進路を束縛されたという意識を残しているか、という場合もある。もちろんやはり親のいいつけを守り、親の望み通りの進路を進んで成功でした、という子供もたくさんいるだろう。

中年以後、子供は次第に親とは違った進路を取ることになる。今までいつも親と旅行していたのに、親とよりも、仲間とどこかへ行きたがるようになる。親とは全く違う趣味、遊び、楽しみ、言葉違い、服装、仕種、考え方をするようになる。これが普通だ。もし全く親と同じような生き方や考え方をする子供がいたら、むしろ異常かもしれない。

(以上、『中年以後』より転載)

曽野綾子さんの意見から、

子供は、

>徹底して、親しい他人

期待を裏切らない子供とは、

>あまり個性がない

>親に進路を束縛された

親の考え方に全く似た子は、

>むしろ異常かもしれない

我が家にも子供が居ますが、

私や妻の職業には全く関係無い仕事をしています。居住スタイルなども全く違う生活です。

興味あることには、なんでもやらせてきました。ただ、子どもの時に、体験しておくと将来役に立つか、と南の国に住む者としてはあまりやらない、スキーとアーチェリーを体験させました。

長女は、アメリカ留学をした時、友達からの誘いに役に立ったようで、次女は、高校から弓道を始め、大学でも続けました。

進路に関して、私自身が親から誘導されたことが無く、子供たちにも何も言ってきませんでした。

家族4人ともに、同じ職業ではなく、バラバラですが、それなりの人生を進んでいます。

雨模様で、日曜日の講演の準備をしていて、お茶の時間に、曽野綾子著『中年以後』のに以下の見出しがあり読むと、

(以下、本より)

親しい他人

ーー子供がいる、という寂しさ悲しさーー

子供は徹底して、親しい他人、と思ったがいい。ただし、刑務所を出所したその日、何も聞かずに迎えて、お風呂に入れ、好物を用意する特別な他人である。誰も他にこういうことをする立場の者はいない。

子供の存在から何か期待するのも自由だが、その期待はたいてい裏切られる。裏切らない子供もたくさんいるが、その場合は子供にあまり個性がないか、親に進路を束縛されたという意識を残しているか、という場合もある。もちろんやはり親のいいつけを守り、親の望み通りの進路を進んで成功でした、という子供もたくさんいるだろう。

中年以後、子供は次第に親とは違った進路を取ることになる。今までいつも親と旅行していたのに、親とよりも、仲間とどこかへ行きたがるようになる。親とは全く違う趣味、遊び、楽しみ、言葉違い、服装、仕種、考え方をするようになる。これが普通だ。もし全く親と同じような生き方や考え方をする子供がいたら、むしろ異常かもしれない。

(以上、『中年以後』より転載)

曽野綾子さんの意見から、

子供は、

>徹底して、親しい他人

期待を裏切らない子供とは、

>あまり個性がない

>親に進路を束縛された

親の考え方に全く似た子は、

>むしろ異常かもしれない

我が家にも子供が居ますが、

私や妻の職業には全く関係無い仕事をしています。居住スタイルなども全く違う生活です。

興味あることには、なんでもやらせてきました。ただ、子どもの時に、体験しておくと将来役に立つか、と南の国に住む者としてはあまりやらない、スキーとアーチェリーを体験させました。

長女は、アメリカ留学をした時、友達からの誘いに役に立ったようで、次女は、高校から弓道を始め、大学でも続けました。

進路に関して、私自身が親から誘導されたことが無く、子供たちにも何も言ってきませんでした。

家族4人ともに、同じ職業ではなく、バラバラですが、それなりの人生を進んでいます。

<日常の回復>3月は、別れの季節であり、出発・旅立ちの季節です。早春の花が開き始めた。

2023年02月24日

<日常の回復>3月は、別れの季節であり、出発・旅立ちの季節です。早春の花が開き始めた。

梅の花 寒さの中にも 春の気配

真冬に 早春知らせる 緋寒桜

緊張の 高校入試に なごり雪

今年は、中学校・小学校の卒業式は出席のご案内が届きました。4年ぶりになります。この間、児童生徒は、教室ではマスク着用や休校でのオンライン授業、慣れない我慢の学校生活が続きました。今年の卒業式では、マスク着用の決まりがなくなるとのこと、卒業式の歌もマスクなしで行われるようです。

晴れやかな 歌声聞ける 卒業式

少しづつ、日常が戻ってきて、以前のような、外で遊びまわる子どもたちの姿が見れる風景が早く来てほしいですね。

そろそろ、朝活の準備です。

梅の花 寒さの中にも 春の気配

真冬に 早春知らせる 緋寒桜

緊張の 高校入試に なごり雪

今年は、中学校・小学校の卒業式は出席のご案内が届きました。4年ぶりになります。この間、児童生徒は、教室ではマスク着用や休校でのオンライン授業、慣れない我慢の学校生活が続きました。今年の卒業式では、マスク着用の決まりがなくなるとのこと、卒業式の歌もマスクなしで行われるようです。

晴れやかな 歌声聞ける 卒業式

少しづつ、日常が戻ってきて、以前のような、外で遊びまわる子どもたちの姿が見れる風景が早く来てほしいですね。

そろそろ、朝活の準備です。

学校の森、学校林、学校の景観、木について学ぶ。〜熊本市「森の都推進部」〜

2023年02月23日

学校の森、学校林、学校の景観、木について学ぶ。〜熊本市「森の都推進部」〜

>昨年夏、鹿児島の小学校で折れた木が校長を直撃し、死亡する事故も発生。

我が家の周りには、先祖が植林した実の成る果木がたくさん在ります。しかし、年月が過ぎると、枝が折れたり、実の成り方も変わってきます。また、木の葉が落ちて、屋根の樋に積もり、雨水が溢れることがしばしば起こる。

この処理をするのは、夏の日課になっています。

今朝の朝刊、熊本市版に熊本市若葉小学校で行われた、「樹木授業」の開催のことが載っていました。

校庭内に在る、大きな樹木の林や蜜柑の周りの雑木のことについて考える授業内容が詳しく書かれていました。担当が、その改善について子どもたちに尋ねると、

「葉や枝を切れば光が当たる」

「生き生きと過ごせる場所に移動させる」

との提案も出た。

今回の若葉小学校は、「樹木で真っ暗」な校庭に目を付け、先行実施校に選んだ、とあった。

近々、国民1人当たり1千円の税金が始まり、その使い道を各自治体で考えることが求められています。その試みが、本日の記事となっています。

県内の自治体の状況を見ると、まだまだ使い道を探していないところも多いように思います。

「森は海の恋人」と、自然のつながりを訴えた三陸海岸の漁師が居られます。木々の果たす、自然中の役割を、学校教育につなげる活動が広がることを願っています。

>昨年夏、鹿児島の小学校で折れた木が校長を直撃し、死亡する事故も発生。

我が家の周りには、先祖が植林した実の成る果木がたくさん在ります。しかし、年月が過ぎると、枝が折れたり、実の成り方も変わってきます。また、木の葉が落ちて、屋根の樋に積もり、雨水が溢れることがしばしば起こる。

この処理をするのは、夏の日課になっています。

今朝の朝刊、熊本市版に熊本市若葉小学校で行われた、「樹木授業」の開催のことが載っていました。

校庭内に在る、大きな樹木の林や蜜柑の周りの雑木のことについて考える授業内容が詳しく書かれていました。担当が、その改善について子どもたちに尋ねると、

「葉や枝を切れば光が当たる」

「生き生きと過ごせる場所に移動させる」

との提案も出た。

今回の若葉小学校は、「樹木で真っ暗」な校庭に目を付け、先行実施校に選んだ、とあった。

近々、国民1人当たり1千円の税金が始まり、その使い道を各自治体で考えることが求められています。その試みが、本日の記事となっています。

県内の自治体の状況を見ると、まだまだ使い道を探していないところも多いように思います。

「森は海の恋人」と、自然のつながりを訴えた三陸海岸の漁師が居られます。木々の果たす、自然中の役割を、学校教育につなげる活動が広がることを願っています。

司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。

2023年02月17日

<歴史の現場>土方歳三の生家を訪ね、その地域を回った司馬遼太郎は、すれ違った青年に、「土方さんの家はどこですか?」と聞くと、その地域の多くが土方さんばかり、そこで「土方歳三さんの家です」と尋ねたたら、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。〜『手掘り日本史』〜

3年前の秋、一時コロナ感染が落ち着いたころ、高杉晋作が長州の藩政改革のため決起した「功山寺」を訪ねた。これが、徳川幕府の権威が失墜する第二期長州征伐での大敗につながるのですが、その歴史の現場を訪ねると、若武者・高杉晋作が馬に乗った勇壮な銅像がありました。

冒頭の一文は、司馬遼太郎著『手掘り日本史』の中の、「歴史のなかな日常」の章の初めに書かれている新撰組副隊長の土方歳三の生まれた地域の話です。

「お大尽」とは、大きな百姓のことを、その地域では、物持ちの家を評価した言葉のようです。土方歳三は、その家の末っ子として生まれた。

司馬遼太郎さんは、以下のことを書いています。

(以下、本より)

私はいつも、ほとんど事前に調べていくものですから、現地で調べることがないのです。ただ、現地にゆくと、書斎で考えているのとまったくちがう想像が生まれてきます。土地カンと言いますか、その人が生まれ育ったり、長く住んでいたりしたところを訪ねることで、たとえばその人が植えた庭の矢竹を見たり、庭からのながめた山を自分もながめたりすることで、その人を肌で感じんことが多いのです。

(以上、『手掘り日本史』より)

功山寺を訪ねた時、長門市にも回ったので、金子みすゞ記念館を訪ねた。当時の生活の様子がよく理解できた。捕鯨の町です、とても栄えていて、豊かな地域には新しい情報が集まっていることが理解できた。

私は、議会の視察研修等で他の地域を訪れた時、作家の生家が在ると、時間を少し取れたら、必ず訪ねるようにしています。

長野県飯田市へ産業振興の視察の途中、妻籠宿を訪ねた。そこは島崎藤村の生家が在る。島崎家は大きな商家でした。この山里から、大志を抱き都会へ出て行った。

歴史の現場を訪ねると、そこの空気というか、地形や産業、生業の歴史、地域の人たちの雰囲気等々、それを観るのも楽しみなものです。それを、小説に活かせる人たちは、すごいなと思います。

司馬遼太郎さんの現地訪問の話は、なかなか読み応えがあるので、古本屋に行くと、よく探しています。『手掘り日本史』は、2007年が初版です。

司馬遼太郎講演集があります。歴史の現場を訪ねた話がたくさん出てきて、楽しく読みました。

朝から、話が長くなりました。

3年前の秋、一時コロナ感染が落ち着いたころ、高杉晋作が長州の藩政改革のため決起した「功山寺」を訪ねた。これが、徳川幕府の権威が失墜する第二期長州征伐での大敗につながるのですが、その歴史の現場を訪ねると、若武者・高杉晋作が馬に乗った勇壮な銅像がありました。

冒頭の一文は、司馬遼太郎著『手掘り日本史』の中の、「歴史のなかな日常」の章の初めに書かれている新撰組副隊長の土方歳三の生まれた地域の話です。

「お大尽」とは、大きな百姓のことを、その地域では、物持ちの家を評価した言葉のようです。土方歳三は、その家の末っ子として生まれた。

司馬遼太郎さんは、以下のことを書いています。

(以下、本より)

私はいつも、ほとんど事前に調べていくものですから、現地で調べることがないのです。ただ、現地にゆくと、書斎で考えているのとまったくちがう想像が生まれてきます。土地カンと言いますか、その人が生まれ育ったり、長く住んでいたりしたところを訪ねることで、たとえばその人が植えた庭の矢竹を見たり、庭からのながめた山を自分もながめたりすることで、その人を肌で感じんことが多いのです。

(以上、『手掘り日本史』より)

功山寺を訪ねた時、長門市にも回ったので、金子みすゞ記念館を訪ねた。当時の生活の様子がよく理解できた。捕鯨の町です、とても栄えていて、豊かな地域には新しい情報が集まっていることが理解できた。

私は、議会の視察研修等で他の地域を訪れた時、作家の生家が在ると、時間を少し取れたら、必ず訪ねるようにしています。

長野県飯田市へ産業振興の視察の途中、妻籠宿を訪ねた。そこは島崎藤村の生家が在る。島崎家は大きな商家でした。この山里から、大志を抱き都会へ出て行った。

歴史の現場を訪ねると、そこの空気というか、地形や産業、生業の歴史、地域の人たちの雰囲気等々、それを観るのも楽しみなものです。それを、小説に活かせる人たちは、すごいなと思います。

司馬遼太郎さんの現地訪問の話は、なかなか読み応えがあるので、古本屋に行くと、よく探しています。『手掘り日本史』は、2007年が初版です。

司馬遼太郎講演集があります。歴史の現場を訪ねた話がたくさん出てきて、楽しく読みました。

朝から、話が長くなりました。

<学校運営、教室運営を民主主義の学びの場に>優秀な指導者?の恐怖支配、体罰暴言、

2022年12月18日

<学校運営、教室運営を民主主義の学びの場に>優秀な指導者?の恐怖支配、体罰暴言、元教師「俺も若かったけん、本当に悪かった」・・・

最近、学校内ルール「校則」の見直し論が始まっているが、なかなか進展はないように見えます。

今日の熊日一面に「恐怖支配」で、子どもを指導した元教師のことが取り上げられていました。

先週から読んでいる、哲学者の苫野一徳氏と教育者の工藤勇一氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』に、以下のことば紹介されていました。

(以下、本より転載)

苫野)とても重要なポイントてす。「自由の相互承認」は、この社会の基本ルールなんです。工藤さん流に家ば、誰もがきっと合意できるはずの、この社会の最上位ルールなんですね。

工藤)ですよね。たとえば麹町中では一斉授業をできるだけやめる方向で動いていて、子どもたちが自分であった学習スタイルを選べるようにしています。だから授業がはじまると友だち同士で教え合う子もいるし、教員から教わる子もいるし、黙々とタブレットと向き合う子もいるし、家から問題集を持ってくる子もいます。そこには確実に自由があるんですけど、ルールもある。「どうやって勉強するかは君たちの自由だけど、他の人の勉強の邪魔をする権利はないからな」って。これってまさに自由の相互承認ですよね。

苫野)まさにですね。この言い方だと、中学生も「自由の相互承認」を十分に理解してくれそうですね。

(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)

新聞記事によると、

>数秒以内の星列や大きな声での返事、5分前行動などを強要する厳しい指導。「外からは統率の取れたクラスに見えたと思う」としつつ、「恐怖支配だった。返事の声が小さいと、壁に向かって「はい」と何十回も言わされた」と証言する。

(以上、熊日新聞より)

大人から強制される、7〜12歳の子どもたちには、そのトラウマは後々まで続くように思います。自由のない教室は、ある意味「檻の中」にいるようなものです。

苫野氏の説明にある「自由の相互承認」とは何か?

「みんな自由に生きたいと願っている。でも、自由をめぐって戦争したり、一部の人が大多数の人の自由を奪ったいたら、誰も自由に生きられない。だったら、誰もが自由な存在であることを、お互いに認め合うことを、お互いに認め合うことをルールにした社会をつくるしかない」そうヘーゲルは言ったのです。

すへての人が、対等に自由な存在であることをお互いに認めあう。そのことをルールにした社会的。これが民主主義の根本原理です。

(以上、本より)

苫野氏、工藤氏の意見を読んだ後に、本日の朝刊をたまたま読み、教師になるための教育に、民主主義の理解が足りていないように思いました。

「自由の相互承認」という、民主主義の根本を、小中学校での実習や初任教師の研修の中で、理解するカリキュラムを、加えることが大事と思います。

熊日記事とお二人の対談録から、指導力とは何か、保護者の価値観が多様化する中、民主主義の本質を保護者も学ぶ機会を毎年設ける必要があると、痛感しました。

子どもだけでなく、教師も保護者も、学校運営、教室運営を民主主義の学びの場にしなければと思います。

最近、学校内ルール「校則」の見直し論が始まっているが、なかなか進展はないように見えます。

今日の熊日一面に「恐怖支配」で、子どもを指導した元教師のことが取り上げられていました。

先週から読んでいる、哲学者の苫野一徳氏と教育者の工藤勇一氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』に、以下のことば紹介されていました。

(以下、本より転載)

苫野)とても重要なポイントてす。「自由の相互承認」は、この社会の基本ルールなんです。工藤さん流に家ば、誰もがきっと合意できるはずの、この社会の最上位ルールなんですね。

工藤)ですよね。たとえば麹町中では一斉授業をできるだけやめる方向で動いていて、子どもたちが自分であった学習スタイルを選べるようにしています。だから授業がはじまると友だち同士で教え合う子もいるし、教員から教わる子もいるし、黙々とタブレットと向き合う子もいるし、家から問題集を持ってくる子もいます。そこには確実に自由があるんですけど、ルールもある。「どうやって勉強するかは君たちの自由だけど、他の人の勉強の邪魔をする権利はないからな」って。これってまさに自由の相互承認ですよね。

苫野)まさにですね。この言い方だと、中学生も「自由の相互承認」を十分に理解してくれそうですね。

(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)

新聞記事によると、

>数秒以内の星列や大きな声での返事、5分前行動などを強要する厳しい指導。「外からは統率の取れたクラスに見えたと思う」としつつ、「恐怖支配だった。返事の声が小さいと、壁に向かって「はい」と何十回も言わされた」と証言する。

(以上、熊日新聞より)

大人から強制される、7〜12歳の子どもたちには、そのトラウマは後々まで続くように思います。自由のない教室は、ある意味「檻の中」にいるようなものです。

苫野氏の説明にある「自由の相互承認」とは何か?

「みんな自由に生きたいと願っている。でも、自由をめぐって戦争したり、一部の人が大多数の人の自由を奪ったいたら、誰も自由に生きられない。だったら、誰もが自由な存在であることを、お互いに認め合うことを、お互いに認め合うことをルールにした社会をつくるしかない」そうヘーゲルは言ったのです。

すへての人が、対等に自由な存在であることをお互いに認めあう。そのことをルールにした社会的。これが民主主義の根本原理です。

(以上、本より)

苫野氏、工藤氏の意見を読んだ後に、本日の朝刊をたまたま読み、教師になるための教育に、民主主義の理解が足りていないように思いました。

「自由の相互承認」という、民主主義の根本を、小中学校での実習や初任教師の研修の中で、理解するカリキュラムを、加えることが大事と思います。

熊日記事とお二人の対談録から、指導力とは何か、保護者の価値観が多様化する中、民主主義の本質を保護者も学ぶ機会を毎年設ける必要があると、痛感しました。

子どもだけでなく、教師も保護者も、学校運営、教室運営を民主主義の学びの場にしなければと思います。

<イジメ事件に思う>生徒ファースト、プレーヤーファースト、子どもたちの個性や成長に合わせる指導をやっているか?

2022年12月03日

<イジメ事件に思う>生徒ファースト、プレーヤーファースト、子どもたちの個性や成長に合わせる指導をやっているか?

(長文です。お時間ある時にお読みください)

毎夜、ワールドカップサッカーに、我が家は沸いています。スポーツは、人の心をワクワクさせてくれます。

このサッカーを子どもたちに指導した経験から思うのは、日本の少年スポーツの大会会場では、子どもたちに"頑張れ"のエールは良いと思いますが、怒る声、怒鳴る声が、しょっちゅう聞こえます。

どんなところが良くないのか

どこを修正すればないのか

○○は、なんばしよっとか!

ただ怒鳴られても、意味が分からない。

プロバスケットボールチーム「熊本ヴォルターズ 」の創始者の湯の上聡氏が、バスケットボールのコーチの勉強にアメリカは渡ったときに気づいたのが、「アメリカのスポーツ大会で、グランドや体育館では、怒る声、怒鳴る声が聞こえない」と気づいたそうです。アメリカでは、練習や試合の時、子どもたちを怒ったり、怒鳴ったりするのは、コーチの指導力の無さを露呈しているとみられる、と話してくださいました。

私も初めの頃の指導では、怒っていることをありました。でも、時を重ねると、繰り返す練習のある時、あるいは何年か経った試合中に、子どもがあるプレーのレベルにいきなり変化(成長)する瞬間を見ることがあります。それは、指導者としても感動がありますし、本人もできた喜びを感じる、その時に褒めることをするようになりました。そんな見方(その成長の瞬間を待つ)をしていると、怒るどころか、子どもの指導は、変化するのを待つ楽しみがあると思うようになりました。

今、熊本では、中学生と高校生のイジメ事件が、毎日ニュースや新聞記事になっています。

学校は、教える側からの視点しかないのでは、一人ひとりの子どもの個性や成長を見ずに、授業の進展に着いて来させること、教師ファーストに陥っていないか、と思ったりもします。

11月27日に、熊本県教育委員会主催の「夜間中学シンポジウム」に参加して、何かの都合で、学業が続けられなかった人の学び直しの場所が夜間中学の活動ですが、勉強した内容も理解の差のある多年齢を指導する夜間中学とはどんなどころか。

今年春に開校した福岡市福岡きぼう中学校の内田久徳校長が語られた「夜間中学は、教育の本質を学べる。多様な個性を大事している」とあり、講話の中で、「開校からの議論の中で、生徒の理解度が確認できれば良いので、テストはやらない」と話されました。まさに、生徒ファーストの指導と思います。

高校スポーツを私も経験したものですが、当時のコーチは、怒ったり、怒鳴ったりする指導をされなかったことが、初心者だった私が、サッカーを続けられた理由かもしれないと、振り返ります。

学校もスポーツも、子どもの個性や成長に合わせる指導をしているか?

生徒ファースト

プレーヤーファースト

成長を促す激励よりも、壁を乗り超えたことを褒める方が、一人ひとりの個性を活かせるように思います。この気持ちを、教育者であれ、スポーツの指導者であれ、常に持っていれば、インタビューや大会後の感想を語るときに、聞く人が違和感を持つような発言は出て来ないように思います。

朝から長々と書きました。昨日の私のNHKニュースのコメントに対する意見から、思ったことを書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

(長文です。お時間ある時にお読みください)

毎夜、ワールドカップサッカーに、我が家は沸いています。スポーツは、人の心をワクワクさせてくれます。

このサッカーを子どもたちに指導した経験から思うのは、日本の少年スポーツの大会会場では、子どもたちに"頑張れ"のエールは良いと思いますが、怒る声、怒鳴る声が、しょっちゅう聞こえます。

どんなところが良くないのか

どこを修正すればないのか

○○は、なんばしよっとか!

ただ怒鳴られても、意味が分からない。

プロバスケットボールチーム「熊本ヴォルターズ 」の創始者の湯の上聡氏が、バスケットボールのコーチの勉強にアメリカは渡ったときに気づいたのが、「アメリカのスポーツ大会で、グランドや体育館では、怒る声、怒鳴る声が聞こえない」と気づいたそうです。アメリカでは、練習や試合の時、子どもたちを怒ったり、怒鳴ったりするのは、コーチの指導力の無さを露呈しているとみられる、と話してくださいました。

私も初めの頃の指導では、怒っていることをありました。でも、時を重ねると、繰り返す練習のある時、あるいは何年か経った試合中に、子どもがあるプレーのレベルにいきなり変化(成長)する瞬間を見ることがあります。それは、指導者としても感動がありますし、本人もできた喜びを感じる、その時に褒めることをするようになりました。そんな見方(その成長の瞬間を待つ)をしていると、怒るどころか、子どもの指導は、変化するのを待つ楽しみがあると思うようになりました。

今、熊本では、中学生と高校生のイジメ事件が、毎日ニュースや新聞記事になっています。

学校は、教える側からの視点しかないのでは、一人ひとりの子どもの個性や成長を見ずに、授業の進展に着いて来させること、教師ファーストに陥っていないか、と思ったりもします。

11月27日に、熊本県教育委員会主催の「夜間中学シンポジウム」に参加して、何かの都合で、学業が続けられなかった人の学び直しの場所が夜間中学の活動ですが、勉強した内容も理解の差のある多年齢を指導する夜間中学とはどんなどころか。

今年春に開校した福岡市福岡きぼう中学校の内田久徳校長が語られた「夜間中学は、教育の本質を学べる。多様な個性を大事している」とあり、講話の中で、「開校からの議論の中で、生徒の理解度が確認できれば良いので、テストはやらない」と話されました。まさに、生徒ファーストの指導と思います。

高校スポーツを私も経験したものですが、当時のコーチは、怒ったり、怒鳴ったりする指導をされなかったことが、初心者だった私が、サッカーを続けられた理由かもしれないと、振り返ります。

学校もスポーツも、子どもの個性や成長に合わせる指導をしているか?

生徒ファースト

プレーヤーファースト

成長を促す激励よりも、壁を乗り超えたことを褒める方が、一人ひとりの個性を活かせるように思います。この気持ちを、教育者であれ、スポーツの指導者であれ、常に持っていれば、インタビューや大会後の感想を語るときに、聞く人が違和感を持つような発言は出て来ないように思います。

朝から長々と書きました。昨日の私のNHKニュースのコメントに対する意見から、思ったことを書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

<男女賃金格差>"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

2022年11月22日

<男女賃金格差、医学部への女子入学制限事件>"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。〜権利の上に眠るな〜

今朝のニュースで、2024年に発行される新紙幣に、津田梅子さんが描かれていました。

ふと思い出し、古本屋で見つけた、瀬戸内寂聴編『新時代のパイオニアたち』を開くと、明治に活躍した、下田歌子、津田梅子、岸田俊子、川上貞奴、樋口一葉、三宅花圃を取り上げています。

はしがきに、瀬戸内寂聴さん自身の経験も書かれています。

(以下、本より)

私が女学校を卒業し、進学しようとした時、真顔で先生が母に、

「女があまり勉強すると、それを使わなければならないような運命になりがちだから、なるべく女学校止まりくらいが、幸福ですよ」

と忠告してくれたというほどてす。私(瀬戸内寂聴)が女学校を卒業したのは昭和十五年(1940)、そんな時でさえ、地方都市(徳島)では、そんな考え方が一般だったのてす。女が勉強すれば婚期が遅れ、嫁のもらい手がなくなるというのが世間の見方でした。

(以上、『新時代のパイオニアたち』より)

現代では、男女の差なく勉強に励んでいるようになりましたが、子育て時期を敬遠して某大会医学部に進学する女子に制限をかけていたことが暴露され、社会的に叩かれた事件が起こりました。

"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

日曜日に見た矢島揖子伝の映画の前に、熊本バンドに所縁のある草場町教会の牧師が、「日本には、男女の賃金格差が、いまだにある」と強く語っていました。

日本の男女格差、ジェンダーの理解、子育て環境(関わり)の男女の意識格差、封建時代以来、明治から続く、子女教育の刷り込みのすごさを思いつつ、気づいたところから、改善をしていかなければと、つくづく思いました。

戦後に獲得した女性の選挙権を、放棄する(無関心)人の多さにガッカリします。戦前戦後に活躍された市川房枝さんの言葉に、

「権利の上に眠るな」

があります。社会の矛盾を変えるのは、行動からです。そして、継続していくことが大事、と市川房枝さんが体現されました。

偉人たちの行動を、現代の人たちも学んでほしいと思います。

今朝のニュースで、2024年に発行される新紙幣に、津田梅子さんが描かれていました。

ふと思い出し、古本屋で見つけた、瀬戸内寂聴編『新時代のパイオニアたち』を開くと、明治に活躍した、下田歌子、津田梅子、岸田俊子、川上貞奴、樋口一葉、三宅花圃を取り上げています。

はしがきに、瀬戸内寂聴さん自身の経験も書かれています。

(以下、本より)

私が女学校を卒業し、進学しようとした時、真顔で先生が母に、

「女があまり勉強すると、それを使わなければならないような運命になりがちだから、なるべく女学校止まりくらいが、幸福ですよ」

と忠告してくれたというほどてす。私(瀬戸内寂聴)が女学校を卒業したのは昭和十五年(1940)、そんな時でさえ、地方都市(徳島)では、そんな考え方が一般だったのてす。女が勉強すれば婚期が遅れ、嫁のもらい手がなくなるというのが世間の見方でした。

(以上、『新時代のパイオニアたち』より)

現代では、男女の差なく勉強に励んでいるようになりましたが、子育て時期を敬遠して某大会医学部に進学する女子に制限をかけていたことが暴露され、社会的に叩かれた事件が起こりました。

"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

日曜日に見た矢島揖子伝の映画の前に、熊本バンドに所縁のある草場町教会の牧師が、「日本には、男女の賃金格差が、いまだにある」と強く語っていました。

日本の男女格差、ジェンダーの理解、子育て環境(関わり)の男女の意識格差、封建時代以来、明治から続く、子女教育の刷り込みのすごさを思いつつ、気づいたところから、改善をしていかなければと、つくづく思いました。

戦後に獲得した女性の選挙権を、放棄する(無関心)人の多さにガッカリします。戦前戦後に活躍された市川房枝さんの言葉に、

「権利の上に眠るな」

があります。社会の矛盾を変えるのは、行動からです。そして、継続していくことが大事、と市川房枝さんが体現されました。

偉人たちの行動を、現代の人たちも学んでほしいと思います。

過疎地の少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

2022年10月14日

地方の過疎地の人口減少の速度が上がり、さらに加速する中で、少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

<街頭演説の意味>改革の時期を早まって行うと、いくら気持ちは正くとも失敗する危険性がある。〜易経〜

2022年10月14日

<街頭演説の意味>改革の時期を早まって行うと、いくら気持ちは正しくとも失敗する危険性がある。〜易経〜

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

さまざまに"改革"はありますが、その改革には時期(タイミング)がある。

そのタイミングを得るには何が必要か?

(以下、『易経一日一言』より)

改革を決行するまでには、改革を求める理由を再三延べ、賛成反対の議論が何度も行われるという過程が必要である。

そうした過程を経て、改革の機運が大衆の間に広まり、それが世論となって、はじめて信頼を得られるものだ。

(以上、本より)

改革実施には、前段階が長く必要になる。

何が必要か?

人々の中で、さまざまな議論がなされ、世論の改革を求める機運が必要。

地方の過疎地の人口減少の速度が上がり、さらに加速する中で、少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

今日と明日、何度か街頭演説をすることになりますが、目指す次世代の社会のあり方について、語って行きたいと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

さまざまに"改革"はありますが、その改革には時期(タイミング)がある。

そのタイミングを得るには何が必要か?

(以下、『易経一日一言』より)

改革を決行するまでには、改革を求める理由を再三延べ、賛成反対の議論が何度も行われるという過程が必要である。

そうした過程を経て、改革の機運が大衆の間に広まり、それが世論となって、はじめて信頼を得られるものだ。

(以上、本より)

改革実施には、前段階が長く必要になる。

何が必要か?

人々の中で、さまざまな議論がなされ、世論の改革を求める機運が必要。

地方の過疎地の人口減少の速度が上がり、さらに加速する中で、少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

今日と明日、何度か街頭演説をすることになりますが、目指す次世代の社会のあり方について、語って行きたいと思います。

日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかしその中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

2022年08月30日

<社会のグレーゾーン(中間)>明暗、上下、天地、光陰、など日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかし、その中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

今日の議会の質問で、発達障がい児が、学校や地域での生活について取り上げるのですが、16年前スペシャルオリンピックス(知的障がい児・者の体育大会)の夏季大会を熊本で開催する時、チャリティートーチラン(聖火リレー)を宇土の市街地で開催しました。参加要請と大会周知のため宇土市内にある学校の支援クラス(当時は障害児教室)の現状調査、聞き取りをして回ったときに、担当教師から、

「ここに通う子ども達より、むしろ一般クラスにいるグレーゾーン(障がい児に近い子ども)たちが、いろいろな問題を抱えている」

の声をたくさん聞いた。いわゆる現代での発達障がい児童への対応でした。当時は、まだまだ発達障がいという言葉が広まっていなかったので、グレーな子どもとは、学習について行けない、あるいは不登校の子どもたちのことです。

10ほど前から、国の障がい児童生徒への対応が大きく変わった。また、発達障がいや学習障がいという言葉も広がり、保護者たちが、子どもの状況を受け入れ、それに合わせる学習支援に取り組むようになって来た。

現代で、増設、増設の発達障がい児童生徒の放課後デイサービスはもちろんですが、学校内にも教室に入らない子どもの居場所(昔は保健室登校)や、学校に通えない子どもの学びの場、フリースクールが増えてきました。それを認める社会にもなってきています。

社会が、さまざま障がいを個性として受け入れることが広がり、学校も大きく変わってきていると感じます。

昔の健常者と障がい者という明暗の中間(グレーゾーン)にこそ課題が隠れているの現場の声は、私の大きな気づきになりました。

今朝は、学校のことを書きましたが、産業にも、地域社会にも、グレーゾーンは存在しています。格差社会と言われる現代、コロナ禍の厳しい社会情勢だからこそ、支援していないグレーな人たちに目を向けつづけることが必要だと、発達障がい児童生徒の変化から思いました。

日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかしその中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

2022年08月30日

<社会のグレーゾーン(中間)>明暗、上下、天地、光陰、など日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかし、その中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

今日の議会の質問で、発達障がい児が、学校や地域での生活について取り上げるのですが、16年前スペシャルオリンピックス(知的障がい児・者の体育大会)の夏季大会を熊本で開催する時、チャリティートーチラン(聖火リレー)を宇土の市街地で開催しました。参加要請と大会周知のため宇土市内にある学校の支援クラス(当時は障害児教室)の現状調査、聞き取りをして回ったときに、担当教師から、

「ここに通う子ども達より、むしろ一般クラスにいるグレーゾーン(障がい児に近い子ども)たちが、いろいろな問題を抱えている」

の声をたくさん聞いた。いわゆる現代での発達障がい児童への対応でした。当時は、まだまだ発達障がいという言葉が広まっていなかったので、グレーな子どもとは、学習について行けない、あるいは不登校の子どもたちのことです。

10ほど前から、国の障がい児童生徒への対応が大きく変わった。また、発達障がいや学習障がいという言葉も広がり、保護者たちが、子どもの状況を受け入れ、それに合わせる学習支援に取り組むようになって来た。

現代で、増設、増設の発達障がい児童生徒の放課後デイサービスはもちろんですが、学校内にも教室に入らない子どもの居場所(昔は保健室登校)や、学校に通えない子どもの学びの場、フリースクールが増えてきました。それを認める社会にもなってきています。

社会が、さまざま障がいを個性として受け入れることが広がり、学校も大きく変わってきていると感じます。

昔の健常者と障がい者という明暗の中間(グレーゾーン)にこそ課題が隠れているの現場の声は、私の大きな気づきになりました。

今朝は、学校のことを書きましたが、産業にも、地域社会にも、グレーゾーンは存在しています。格差社会と言われる現代、コロナ禍の厳しい社会情勢だからこそ、支援していないグレーな人たちに目を向けつづけることが必要だと、発達障がい児童生徒の変化から思いました。

重すぎるランドセルを、キャリーバックにすると、重さ9割軽減するアイデアを子どもが出した。

2022年07月01日

重すぎるランドセルを、キャリーバックにすると、重さ9割軽減するアイデアを子どもが出した。

すると大人から、批判の声が?

ビジネスマンたちは、どこへ行くにもキャリーバックで、軽く快適な移動をしている。

なぜ、子どもはやっていけないのか?

キャリーバック式のランドセルの開発には賛成です。

段差があるとか、足下の悪い道では使えないですが、今日のような酷暑の日には、背中は汗びっしょりになる。コロコロと引っ張っていけば、背中にも風が当たり涼しい。

#東京新聞web

#キャリーバック型ランドセル

#ランドセルは重すぎる

#小学生のランドセル改革

<易経を学ぶ」時務、時義、時用・・共通する社会貢献の"志"。

2022年06月29日

<易経を学ぶ」時務、時義、時用・・共通する社会貢献の"志"。

時務とは、その時に与えられた、あなたの社会的な役割。

時義:無駄を省き、実となるものだけを取り出す。収穫のと際の伐採(刈り取り)の意味がある。

では、"時用"とはなにか?

【時用】:剣難のときに相対し、逆境を活かすのである。

要は、逃げ出さずに苦しみの時に向かい合い、乗り越えたならば、大いなる教訓を得る。それがその後の人生に大きな効用をもたらすことがしばしばある。

(以上、『易経一日一言』より)

事が起こったときは、その場面に向き合い、その場から逃げてはいけない。

逃げては、次なる人生のシナリオは書けません。作家の回想録に、"逃げない"の意識が、歳を重ねるごとに、色濃くなっていくような思いました。

時務とは、その時に与えられた、あなたの社会的な役割。

時義:無駄を省き、実となるものだけを取り出す。収穫のと際の伐採(刈り取り)の意味がある。

では、"時用"とはなにか?

【時用】:剣難のときに相対し、逆境を活かすのである。

要は、逃げ出さずに苦しみの時に向かい合い、乗り越えたならば、大いなる教訓を得る。それがその後の人生に大きな効用をもたらすことがしばしばある。

(以上、『易経一日一言』より)

事が起こったときは、その場面に向き合い、その場から逃げてはいけない。

逃げては、次なる人生のシナリオは書けません。作家の回想録に、"逃げない"の意識が、歳を重ねるごとに、色濃くなっていくような思いました。

菊池市の中央図書館(キクロス)の活動は、発想と実践が素晴らしい。〜再任用職員の「プロポーザル方式」採用の効果大〜

2022年06月27日

<図書通帳の貯金>菊池市の中央図書館(キクロス)の活動は、発想と実践が素晴らしい。〜再任用職員の「プロポーザル方式」採用の効果大〜

今日の熊日「読者ひろば」の菊池市の元看護師の方が投稿していました。

図書通帳作り"貯金"に挑戦

???、と読み始めると、菊池市中央図書館の取り組み「図書通帳」について書かれていました。

5月11日に、菊池市中央図書館に、外国から来ている実習生のための「にほんご教室」のことを研修に行きました。また、6月5日には、泗水公民館で行われた「にほんごカフェ」(「にほんご教室」出前講座)を見学に行きました。

とにかく、菊池市中央図書館は、実践を重視するアクティブな活動に関心しましたが、今日の「図書通帳作り」も、さらに素晴らしいと思いました。

「読書ミリオネア」(100万円分の読書)が、2年間で31人も居られるとか!

素晴らしいアイデアと思います。

「にほんご教室」の発想は、元教師の司書のアイデアらしいのですが、菊池市中央図書館(キクロス)は、図書館の司書を募集する時、「私は、◯◯◯◯をやりたい」のプロポーザル方式で、プレゼンテーションをやり、評価の高い人を採用しているそうだ。たぶん、「図書通帳作り」も、プロポーザル方式で採用された職員のアイデアと思います。

私は、佐賀県の某有名市立図書館や民間が運営する市立図書館等を視察に何度も行きますが、ちょっと違うのでは?と思いつつ帰ってきます。

市立図書館は、その地域の市民のためにある図書館なので、借り手が少ないから観光客的な利用者を増やすことではなく、菊池市中央図書館のような、新たな発想で、市民が集まり、読書を楽しむ、学ぶ場、多世代や異文化の交流、文化発信をする場所ではないかと思ってきました。

菊池市中央図書館(キクロス)の活動に、賛同してぜひ宇土市でもやりたいと思いました。

図書館の職員は、一般市民も含め、「私は◯◯◯◯をやりたい」の活動目標プロポーザル方式で職員を採用すると、市立図書館の活動が活発になると思います。

#菊池市中央図書館

#キクロス

#プロポーザル方式で職員採用

#読書通帳

#図書ミリオネア

#貸出カード

[

6月27日の記事

2022年06月27日

<図書通帳の貯金>菊池市の中央図書館(キクロス)の活動は、発想と実践が素晴らしい。〜再任用職員の「プロポーザル方式」採用の効果大〜

今日の熊日「読者ひろば」の菊池市の元看護師の方が投稿していました。

図書通帳作り"貯金"に挑戦

???、と読み始めると、菊池市中央図書館の取り組み「図書通帳」について書かれていました。

5月11日に、菊池市中央図書館に、外国から来ている実習生のための「にほんご教室」のことを研修に行きました。また、6月5日には、泗水公民館で行われた「にほんごカフェ」(「にほんご教室」出前講座)を見学に行きました。

とにかく、菊池市中央図書館は、実践を重視するアクティブな活動に関心しましたが、今日の「図書通帳作り」も、さらに素晴らしいと思いました。

「読書ミリオネア」(100万円分の読書)が、2年間で31人も居られるとか!

素晴らしいアイデアと思います。

「にほんご教室」の発想は、元教師の司書のアイデアらしいのですが、菊池市中央図書館(キクロス)は、図書館の司書を募集する時、「私は、◯◯◯◯をやりたい」のプロポーザル方式で、プレゼンテーションをやり、評価の高い人を採用しているそうだ。たぶん、「図書通帳作り」も、プロポーザル方式で採用された職員のアイデアと思います。

私は、佐賀県の某有名市立図書館や民間が運営する市立図書館等を視察に何度も行きますが、ちょっと違うのでは?と思いつつ帰ってきます。

市立図書館は、その地域の市民のためにある図書館なので、借り手が少ないから観光客的な利用者を増やすことではなく、菊池市中央図書館のような、新たな発想で、市民が集まり、読書を楽しむ、学ぶ場、多世代や異文化の交流、文化発信をする場所ではないかと思ってきました。

菊池市中央図書館(キクロス)の活動に、賛同してぜひ宇土市でもやりたいと思いました。

図書館の職員は、一般市民も含め、「私は◯◯◯◯をやりたい」の活動目標プロポーザル方式で職員を採用すると、市立図書館の活動が活発になると思います。

#菊池市中央図書館

#キクロス

#プロポーザル方式で職員採用

#読書通帳

#図書ミリオネア

#貸出カード

[