<能登半島地震被災地支援活動>熊本支援チームは、2011年の東日本大震災の発生から

2025年03月31日

<能登半島地震被災地支援活動>熊本支援チームの始まりは、2011年3月11日の東日本大震災の発生からでした。

熊本県内の男女共同参画社会づくりの活動「行政の活動に、女性の参画を増やす」の報告書の作成をしていて、以前の資料が必要となり、私が関わってきた災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の歴史を紐解いていて、懐かしくなりFacebookに、再度整理したものをアップしたなりました。

活動のきっかけは、2011年3月16日の夜に集まった若者たちの想いからでした。

昨年正月の能登半島地震被災地支援では、私も自ら車を運転して、現地活動に行ってきました。

熊本支援チーム関連資料(ホームページより)

一般社団法人熊本支援チーム

https://kumamoto-team.net/

2020年熊本豪雨災害の活動記録

https://kumamoto-team.net/pdf/2020omoi.pdf

平成28年熊本地震・支援活動記録

https://kumamoto-team.net/pdf/team_book.pdf

熊本県内の男女共同参画社会づくりの活動「行政の活動に、女性の参画を増やす」の報告書の作成をしていて、以前の資料が必要となり、私が関わってきた災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の歴史を紐解いていて、懐かしくなりFacebookに、再度整理したものをアップしたなりました。

活動のきっかけは、2011年3月16日の夜に集まった若者たちの想いからでした。

昨年正月の能登半島地震被災地支援では、私も自ら車を運転して、現地活動に行ってきました。

熊本支援チーム関連資料(ホームページより)

一般社団法人熊本支援チーム

https://kumamoto-team.net/

2020年熊本豪雨災害の活動記録

https://kumamoto-team.net/pdf/2020omoi.pdf

平成28年熊本地震・支援活動記録

https://kumamoto-team.net/pdf/team_book.pdf

<地方議会の活性化>多様な人々との交わり(意見交換)には、広い場所が必要となる。

2025年03月28日

<地方議会の活性化>多様な人々との交わり(意見交換)には、広い場所が必要となる。

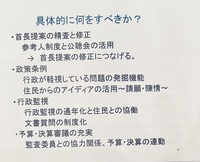

第9回全国自治体議会改革推進シンポジウムのテーマは、

「議会改革の推進と女性や若者等多様な人材の活躍」

でした。これを読み変えると広く門戸を開くことにも読めます。地方議会は、"成り手不足"が問題視されていますが、果たしてそうだろうか?、と言う新たな提言の話しです。

大山礼子名誉教授によると、

「今の地方議会議員を支持する団体や地域からは、もう新たな人材は生まれにくい。これまでのように地域代表の発想で、定員を少なくすることより、多様な人材(女性、若者、移住者、等)が参画しやすいように、逆に門戸を広くすべき」

との話がありました。市民の視点(意見)の多くが、無投票だから定員を少なくするになっているが、そうではなくて、もっと多様な意見を議会に反映させるために、子育て中の女性や学生も参画できる環境づくりが必要との意見です。

無投票→定員削減、

無投票→定員削減

では、人材が減るばかり、地方議会は、高齢化が進んでいて、議会の改革、活性化にはつながらない。むしろハードルを低くして、これまでに参加してない多様な方が加わることで、地方議会が活性化する。

この意見を聞いた後のシンポジウムに登壇したのは、

富山県議会議員(女性、自民党)

・成り手不足対策の取り組み

岩手県議会議員(女性、無所属)

・妊娠、出産、子育ての議会内の取り組み

登別市議会議長(男性、移住者)

・多様な人材の活用活躍

四日市市議会議員(男性、サラリーマン)

・会社員をしながら議員活動

三重県議会議長(男性、NPO活動家)

・開かれ議会を目指し公聴会、高校出前講座

地方議会に、いま求められるている課題は、人口減少していく地域社会に居る人から、きらりと光る人材が出て来れる(出やすい)仕組みづくりが必要なのか、と学んだ気がします。

全国自治体議会改革推進シンポジウムには、全国30県から250人を超える議員が参加していました。帰りの新幹線で、水俣市議会議長ともお会いしました。どこも、模索をし始めていると思います。来年のシンポジウムにも、ぜひ参加したいと考えています。

ちなみに、シンポジウムは、参加無料なので、経済界、一般市民も多く参加されていました。さすが三重県議会です。

宇土市で女性のリーダー育成が令和7年度から始まります。

2025年03月26日

<宇土市で女性のリーダー育成が始まります>北海道の地方議員有志で開催する「地方議員養成じもと講座」や、三重県議会の「みえ県議会出前講座」と「みえ高校生県議会」のような、将来のリーダー研修が全国各地で、数は少ないですが、取り組みを始まっています。

最近の市民活動が低迷し、婦人会活動、PTA活動への参加者も減っています。昔から言われる"人は居るけど、人は居ない"は、リーダー不在を嘆く言葉です。

・女性リーダー育成事業(令和7年度〜)

実は、宇土市では、令和7年度から、女性リーダー研修を1年間を通じて開催することが始まります。将来、地域で活動する団体の運営や、さらに議員とかにチャレンジできる知識を深め、多様な分野で活躍する女性の話を聞くような事業が始まります。

"なぜ男性が男女共同参画社会づくりか?"

私は、市議になる前から関わる熊本県が主催してきた女性リーダー育成のための研修「地域リーダー国内研修」の受講生(私は平成13年受講)のつながりが「熊本県つばさの会」に参加していて、昨年から副会長(宇城支部長)を務めています。

そんなこともあり、女性リーダー育成の必要性を議会で訴えてきました。やっと15年目になり、女性リーダー育成が実施されます。宇土市内の女性で関心のある方は、年齢問わずにぜひ参加して学んでほしいです。

最近の市民活動が低迷し、婦人会活動、PTA活動への参加者も減っています。昔から言われる"人は居るけど、人は居ない"は、リーダー不在を嘆く言葉です。

・女性リーダー育成事業(令和7年度〜)

実は、宇土市では、令和7年度から、女性リーダー研修を1年間を通じて開催することが始まります。将来、地域で活動する団体の運営や、さらに議員とかにチャレンジできる知識を深め、多様な分野で活躍する女性の話を聞くような事業が始まります。

"なぜ男性が男女共同参画社会づくりか?"

私は、市議になる前から関わる熊本県が主催してきた女性リーダー育成のための研修「地域リーダー国内研修」の受講生(私は平成13年受講)のつながりが「熊本県つばさの会」に参加していて、昨年から副会長(宇城支部長)を務めています。

そんなこともあり、女性リーダー育成の必要性を議会で訴えてきました。やっと15年目になり、女性リーダー育成が実施されます。宇土市内の女性で関心のある方は、年齢問わずにぜひ参加して学んでほしいです。

5月6日は、宇土市のサッカーのスーパースター、鹿島アントラーズの植田直通選手の応援ツアーに参加します。

2025年03月24日

今年のゴールデンウィークの最終日(5月6日)は、宇土市のサッカーのスーパースター、鹿島アントラーズの植田直通選手の応援ツアーに参加します。実は、ヨーロッパのクラブに移る前の鳥栖での応援ツアー以来なので、とても楽しみです。もし、関心のある方は、JA宇城の旅行センターへ問い合わせください。

宇土市は、相撲で盛り上がっていますが、サッカー選手も全国、世界で活躍する選手たちがたくさん居ますので、応援よろしくお願いいたします。

我が家は、植田直通選手が大津高校時代から応援ファミリーなので、もちろん行きます。

宇土市は、相撲で盛り上がっていますが、サッカー選手も全国、世界で活躍する選手たちがたくさん居ますので、応援よろしくお願いいたします。

我が家は、植田直通選手が大津高校時代から応援ファミリーなので、もちろん行きます。

<遊び上手>飽かないから遊びなのであって、飽くのは単なるヒマ(暇)つぶしである。〜田辺聖子著『ダンスと空想』〜

2025年03月23日

<遊び上手>飽かないから遊びなのであって、飽くのは単なるヒマ(暇)つぶしである。〜田辺聖子著『ダンスと空想』〜

数日前から、春の草刈りを始めた。昨年に、父の使用済みの仮払い機の丸型の刃を加工しては使ってきたが、ついにヒビが入った。1日半ほど、"このヒビの入った刃を使うには?"と思案して、昨日加工した形が、写真のような変形手裏剣型に変わった。ここ4年で初めての形です。

刃は、両面使いにするようにしていて、

草刈り用は、切り込みが大きく。

小さな竹も切るのは、切り込みが短く。

この使用済みの仮払い機の丸型の刃の加工は、私のある意味"遊び"の部類に入っています。

市販の丸型の刃は、安いのは700円ほどから、高くなると3000円近くするものもある。

田畑の草は、一年中続く作業。中山間地の我が家の草刈り作業では、困るのが草陰に石や岩がたくさん在り、下手な私の草刈り作業では、よくぶつけて市販の丸型の刃先を飛ばして、すぐに切れなくなってしまっていました。年に、4〜6枚も羽先が無くなり使えないことありました。

そこで始めたのが、使用済みの刃の加工です。試行錯誤、これが面白いのです。

丸型の刃も、いろいろなデザインがある。軽量化するのに、小さな穴がたくさんあるもの、大きく三日月型に穴を開けたもの。父が使用して羽先の無くなったものを加工する。

今朝の読書で読んだ作家の田辺聖子さんの"遊びは飽きない"から、昨日の加工作業を思い出し、この言葉に賛同した!

以下が、その文です。

(以下、田辺聖子著『苦味を少々』より)

「私は遊び下手ですなあ、飽かんように遊べたら、ええのやけど」

私にいわせれば、飽かないから遊びなのであって、飽くのは、単なるヒマつぶしである。

〜『ダンスと空想』〜

(以上、本より転載)

>飽くのは、単なるヒマつぶしである。

私は、友人たちがよくやっている魚釣り等には、ほとんど興味が湧かないが、ものづくり、建築模型、さらに実際の建築設計から建設に至る行程は、何度やっても飽きることがない。たぶん、同じものが無いからだろうと思っています。

仕事が趣味という人がいます。たぶん、その仕事は、日々同じことがなく、変化や新たな工夫が必要だから面白い、だから飽きることがない。

遊びも同じで、プラモデルような既存の製品ではなく、実際に屋根に庇を取り付ける作業が飽かないのは、工夫が必要だからだと思います。だから続けることができる。

建築の仕事は、私にとっては遊びの工夫に似たような感覚を持っています。

これからの後半生を、遊びの感覚を持って生きていけたらいいなぁ、と田辺聖子さんの文を読み朝から考えました。

>遊び上手

これからの人生のテーマかもしれません。

加工前

加工後

数日前から、春の草刈りを始めた。昨年に、父の使用済みの仮払い機の丸型の刃を加工しては使ってきたが、ついにヒビが入った。1日半ほど、"このヒビの入った刃を使うには?"と思案して、昨日加工した形が、写真のような変形手裏剣型に変わった。ここ4年で初めての形です。

刃は、両面使いにするようにしていて、

草刈り用は、切り込みが大きく。

小さな竹も切るのは、切り込みが短く。

この使用済みの仮払い機の丸型の刃の加工は、私のある意味"遊び"の部類に入っています。

市販の丸型の刃は、安いのは700円ほどから、高くなると3000円近くするものもある。

田畑の草は、一年中続く作業。中山間地の我が家の草刈り作業では、困るのが草陰に石や岩がたくさん在り、下手な私の草刈り作業では、よくぶつけて市販の丸型の刃先を飛ばして、すぐに切れなくなってしまっていました。年に、4〜6枚も羽先が無くなり使えないことありました。

そこで始めたのが、使用済みの刃の加工です。試行錯誤、これが面白いのです。

丸型の刃も、いろいろなデザインがある。軽量化するのに、小さな穴がたくさんあるもの、大きく三日月型に穴を開けたもの。父が使用して羽先の無くなったものを加工する。

今朝の読書で読んだ作家の田辺聖子さんの"遊びは飽きない"から、昨日の加工作業を思い出し、この言葉に賛同した!

以下が、その文です。

(以下、田辺聖子著『苦味を少々』より)

「私は遊び下手ですなあ、飽かんように遊べたら、ええのやけど」

私にいわせれば、飽かないから遊びなのであって、飽くのは、単なるヒマつぶしである。

〜『ダンスと空想』〜

(以上、本より転載)

>飽くのは、単なるヒマつぶしである。

私は、友人たちがよくやっている魚釣り等には、ほとんど興味が湧かないが、ものづくり、建築模型、さらに実際の建築設計から建設に至る行程は、何度やっても飽きることがない。たぶん、同じものが無いからだろうと思っています。

仕事が趣味という人がいます。たぶん、その仕事は、日々同じことがなく、変化や新たな工夫が必要だから面白い、だから飽きることがない。

遊びも同じで、プラモデルような既存の製品ではなく、実際に屋根に庇を取り付ける作業が飽かないのは、工夫が必要だからだと思います。だから続けることができる。

建築の仕事は、私にとっては遊びの工夫に似たような感覚を持っています。

これからの後半生を、遊びの感覚を持って生きていけたらいいなぁ、と田辺聖子さんの文を読み朝から考えました。

>遊び上手

これからの人生のテーマかもしれません。

加工前

加工後

東日本大震災から14年、その被害のすごさを改めて確認します。

2025年03月11日

東日本大震災から14年、その被害のすごさを改めて確認します。

先月に訪れた、日本都市センター会館内に在る「防災専門図書館」には、日本の歴史上に起こった大災害、特に地震にまつわる被害が詳しく整理展示してありました。

東日本大震災を起こしたマグニチュード9.0のプレート型巨大地震は、大きな津波が何度も海岸を襲いました。あれから14年、改めて地震の怖さと、備え、避難を考える1日にしなければと思います。

本日は、議会の総務市民常任委員会が開催されます。特に防災を担当する部署が含まれる委員会なので、国の目指す防災のあり方が変わってくる中、将来を見据えた議論ができると良いなと考えています。

最後に、東日本大震災、中越地震、北海道地震、熊本地震、能登半島地震等、自然災害によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします。

文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。〜渋澤栄一〜

2025年03月07日

<老いてますます学問を>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。〜渋澤栄一〜

(昨日の出来事からコメントしました)

文明開花の明治が始まって160年、馬車から汽車さらに自動車から飛行機の時代になって、ますます世界が狭くなったように、科学や技術の発展により、人間の邪魔やは延び、ますます人生は長くなっています。

それこそ、幕末維新で活躍した熊本の政治思想家の横井小楠が暗殺されたのは61才、坂本龍馬は32才でした。私は、龍馬の歳の倍、小楠の歳も越えてしまいました。

人生は短いとは言いますが、戦前からすると、長生きになっています。

渋澤栄一は、以下のように書いています。

>そんな中で、30歳までが勉強の時間であるならば、少なくとも70歳ぐらいまでは働かないと、もったいないではありませんか?

>もし50や55で老いて衰えてしまえば、20年、25年しか働いていないことになります。

>それだけの期間で、何を成し遂げられるでしょう。そして、何かを成すには、学び続けるしかないのです。

(以上、『渋澤栄一100の訓言』より)

男女を問わず、大学進学が当たり前になりました。しかし、日本の大学は、難関大学がいくつも存在しているように、入るは難し、出るは優しの狭き門がいまだにあります。

昨日の防犯パトロール中に、高校無償化の話から、北欧の大学の学費無料の話になった。現役教師から、

「大学は、出るのを難しくしないから、人材が育たない」

と話していました。確かにそうかとは思いますが、社会人でも最初は学ばないと、仕事はできません。

共同通信の論説委員長で、久米宏さんのニュースステーションにも出られた政治評論家の故内田健三氏が80歳を前にして語られた、

「身体は老いるが、精神は成長する。まだまだ勉強です」

を忘れられません。当時私は40代前半でした。

内田健三氏が語られたことと同じ内容が、本日読んだページにありました。

(以下、『渋澤栄一100の訓言』より転載)

しかして文明の老人たるには、

身体はたとい衰弱するとしても、

精神が衰弱せぬようにしたい、

精神を衰弱せぬようにするには学問によるほかない。

(以上、【『論語と算盤』立志と学問】より)

内田健三氏は、東京大学在学中に、学徒動員で戦地に向かい戦った後、戦後すぐは肺病(結核)を患い床に伏された。病気を乗り越えて大学に復帰されたのは6年後だったと聞きました。なので、30歳まで大学で学ばれました。

>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。

老いても益々学ぶ意欲を持たなければ、と朝から考えました。

私の40代前半ころの、昼は社会活動に参加して、夜に設計の仕事をした体力は流石に今はなくなりましたが、学ぶ意欲がなくならないようしなければと思います。

話が長くなりました。明日からの宇土半島一周ウォークの準備を、午後からやります。さて、完歩できるか、足を状態を労わりつつ頑張ります。

(昨日の出来事からコメントしました)

文明開花の明治が始まって160年、馬車から汽車さらに自動車から飛行機の時代になって、ますます世界が狭くなったように、科学や技術の発展により、人間の邪魔やは延び、ますます人生は長くなっています。

それこそ、幕末維新で活躍した熊本の政治思想家の横井小楠が暗殺されたのは61才、坂本龍馬は32才でした。私は、龍馬の歳の倍、小楠の歳も越えてしまいました。

人生は短いとは言いますが、戦前からすると、長生きになっています。

渋澤栄一は、以下のように書いています。

>そんな中で、30歳までが勉強の時間であるならば、少なくとも70歳ぐらいまでは働かないと、もったいないではありませんか?

>もし50や55で老いて衰えてしまえば、20年、25年しか働いていないことになります。

>それだけの期間で、何を成し遂げられるでしょう。そして、何かを成すには、学び続けるしかないのです。

(以上、『渋澤栄一100の訓言』より)

男女を問わず、大学進学が当たり前になりました。しかし、日本の大学は、難関大学がいくつも存在しているように、入るは難し、出るは優しの狭き門がいまだにあります。

昨日の防犯パトロール中に、高校無償化の話から、北欧の大学の学費無料の話になった。現役教師から、

「大学は、出るのを難しくしないから、人材が育たない」

と話していました。確かにそうかとは思いますが、社会人でも最初は学ばないと、仕事はできません。

共同通信の論説委員長で、久米宏さんのニュースステーションにも出られた政治評論家の故内田健三氏が80歳を前にして語られた、

「身体は老いるが、精神は成長する。まだまだ勉強です」

を忘れられません。当時私は40代前半でした。

内田健三氏が語られたことと同じ内容が、本日読んだページにありました。

(以下、『渋澤栄一100の訓言』より転載)

しかして文明の老人たるには、

身体はたとい衰弱するとしても、

精神が衰弱せぬようにしたい、

精神を衰弱せぬようにするには学問によるほかない。

(以上、【『論語と算盤』立志と学問】より)

内田健三氏は、東京大学在学中に、学徒動員で戦地に向かい戦った後、戦後すぐは肺病(結核)を患い床に伏された。病気を乗り越えて大学に復帰されたのは6年後だったと聞きました。なので、30歳まで大学で学ばれました。

>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。

老いても益々学ぶ意欲を持たなければ、と朝から考えました。

私の40代前半ころの、昼は社会活動に参加して、夜に設計の仕事をした体力は流石に今はなくなりましたが、学ぶ意欲がなくならないようしなければと思います。

話が長くなりました。明日からの宇土半島一周ウォークの準備を、午後からやります。さて、完歩できるか、足を状態を労わりつつ頑張ります。