放課後児童クラブ(学童保育)の学習会。〜発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重〜

2024年01月30日

<発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重>

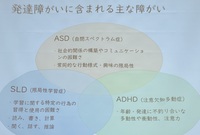

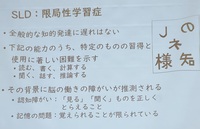

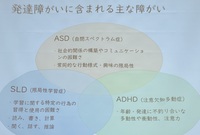

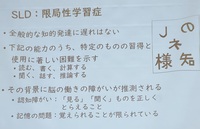

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

明日の一般質問の内容です。3つのテーマですが、一つのストーリーです。

2023年12月04日

明日の一般質問の内容です。やっと質問原稿が、まとまりした。今回で、52回目の登壇になります。今回は、テーマを持って、質問を組み立てので、聴いてて面白いかも、と思います。

登壇時間は、明日の3人目なので、昼前の11時半近くからのスタートと思います。お時間ある方は、お気軽に聴きに来てください。

自転車事故、ヘルメットを被らないと死亡率が2.2倍に上がる。〜4月1日からヘルメット着用が努力義務化に〜

2023年03月29日

自転車事故、ヘルメットを被らないと死亡率が2.2倍に上がる。〜4月1日からヘルメット着用が努力義務化に〜

自動車事故は、安全装置の普及で死亡率が下がっているのに、自転車利用者は、少子化で子ども利用は減っているのに、高齢化から自動車から自転車へ移る人が増えて、高齢者の事故が増えている。

今回の努力義務を良い機会と捉え、ノーヘルは危険と訴えて、高齢者の自転車乗車にはヘルメット着用の努力義務化を徹底して広報するべきと思います。

学校の森、学校林、学校の景観、木について学ぶ。〜熊本市「森の都推進部」〜

2023年02月23日

学校の森、学校林、学校の景観、木について学ぶ。〜熊本市「森の都推進部」〜

>昨年夏、鹿児島の小学校で折れた木が校長を直撃し、死亡する事故も発生。

我が家の周りには、先祖が植林した実の成る果木がたくさん在ります。しかし、年月が過ぎると、枝が折れたり、実の成り方も変わってきます。また、木の葉が落ちて、屋根の樋に積もり、雨水が溢れることがしばしば起こる。

この処理をするのは、夏の日課になっています。

今朝の朝刊、熊本市版に熊本市若葉小学校で行われた、「樹木授業」の開催のことが載っていました。

校庭内に在る、大きな樹木の林や蜜柑の周りの雑木のことについて考える授業内容が詳しく書かれていました。担当が、その改善について子どもたちに尋ねると、

「葉や枝を切れば光が当たる」

「生き生きと過ごせる場所に移動させる」

との提案も出た。

今回の若葉小学校は、「樹木で真っ暗」な校庭に目を付け、先行実施校に選んだ、とあった。

近々、国民1人当たり1千円の税金が始まり、その使い道を各自治体で考えることが求められています。その試みが、本日の記事となっています。

県内の自治体の状況を見ると、まだまだ使い道を探していないところも多いように思います。

「森は海の恋人」と、自然のつながりを訴えた三陸海岸の漁師が居られます。木々の果たす、自然中の役割を、学校教育につなげる活動が広がることを願っています。

>昨年夏、鹿児島の小学校で折れた木が校長を直撃し、死亡する事故も発生。

我が家の周りには、先祖が植林した実の成る果木がたくさん在ります。しかし、年月が過ぎると、枝が折れたり、実の成り方も変わってきます。また、木の葉が落ちて、屋根の樋に積もり、雨水が溢れることがしばしば起こる。

この処理をするのは、夏の日課になっています。

今朝の朝刊、熊本市版に熊本市若葉小学校で行われた、「樹木授業」の開催のことが載っていました。

校庭内に在る、大きな樹木の林や蜜柑の周りの雑木のことについて考える授業内容が詳しく書かれていました。担当が、その改善について子どもたちに尋ねると、

「葉や枝を切れば光が当たる」

「生き生きと過ごせる場所に移動させる」

との提案も出た。

今回の若葉小学校は、「樹木で真っ暗」な校庭に目を付け、先行実施校に選んだ、とあった。

近々、国民1人当たり1千円の税金が始まり、その使い道を各自治体で考えることが求められています。その試みが、本日の記事となっています。

県内の自治体の状況を見ると、まだまだ使い道を探していないところも多いように思います。

「森は海の恋人」と、自然のつながりを訴えた三陸海岸の漁師が居られます。木々の果たす、自然中の役割を、学校教育につなげる活動が広がることを願っています。

<学費無償化と男女平等>昨日の男女共同参画家庭の話・・・夕食の話。カレー・ハンバーグ・シチュー・鍋料理・等々。

2023年02月09日

<学費無償化と男女平等>昨日の男女共同参画家庭の話・・・夕食の話。カレー・ハンバーグ・シチュー・鍋料理・等々。

カレーの作製は23年間

シチューの作製23年間

特製(本当に多彩)ハンバーグの作製22年間

大根とベーコンの煮込み(野口家風)22年間

ピーマンの挽肉詰め

ロールキャベツ

・・・他もありますが、私がずっと作っています。

特に、カレーづくりはこだわってます!

これも、それも、家庭内の男女共同参画(妻の進学)でした。

パートナーが、次世代へ向けたチャレンジをしようとした時、夫はそれを受け入れれますか?

夜は居ない。

中年の進学。

夕食づくりは男。

このことでの噂ですが、

「修一ちゃん家の嫁さんは、中年(結婚後)に、大学に行かすてばい」

と言ったのは、同年代の女性でした。この噂は、"いまさら何するのか"の見下げた意見でした。

・・・でも、今は違う評価になっています。

日本の女性たちの"チャレンジできない"環境、習慣を変えれるのは急務ですが、やはりネックは費用にあると思います。

国は、幾つになっても、勉強したい人を学問の場に行きやすくする環境づくり(国支援)が必要と思います。それが、国の活力づくりと思います。

北欧諸国は、年齢に関係なく学費は全て無料です。でも、低所得者も、ちゃんと納税しています。日本は、違います。

国づくり、世界の違いを学ぶのも政治と思います。

カレーの作製は23年間

シチューの作製23年間

特製(本当に多彩)ハンバーグの作製22年間

大根とベーコンの煮込み(野口家風)22年間

ピーマンの挽肉詰め

ロールキャベツ

・・・他もありますが、私がずっと作っています。

特に、カレーづくりはこだわってます!

これも、それも、家庭内の男女共同参画(妻の進学)でした。

パートナーが、次世代へ向けたチャレンジをしようとした時、夫はそれを受け入れれますか?

夜は居ない。

中年の進学。

夕食づくりは男。

このことでの噂ですが、

「修一ちゃん家の嫁さんは、中年(結婚後)に、大学に行かすてばい」

と言ったのは、同年代の女性でした。この噂は、"いまさら何するのか"の見下げた意見でした。

・・・でも、今は違う評価になっています。

日本の女性たちの"チャレンジできない"環境、習慣を変えれるのは急務ですが、やはりネックは費用にあると思います。

国は、幾つになっても、勉強したい人を学問の場に行きやすくする環境づくり(国支援)が必要と思います。それが、国の活力づくりと思います。

北欧諸国は、年齢に関係なく学費は全て無料です。でも、低所得者も、ちゃんと納税しています。日本は、違います。

国づくり、世界の違いを学ぶのも政治と思います。

リーダーの発言を批判する人は多い、しかし自ら実践して周りに影響を与える人は少ない。

2023年01月06日

<安岡正篤「自分の環境に及ぼしてゆくという実践性」>リーダーの発言を批判する人は多い、しかし自ら実践して周りに影響を与える人は少ない。

団体やグループの人数が少なくても、多くても、トップは、有言実行が鉄則と思います。

しかし、言葉を曖昧にしての発言は、どうかと思います。

最大化

異次元

極限まで

等々、受け取る側で、意味がだいぶ変わって来る。

最大とほ、どこまで?

異次元とは、どんな次元(目標)か?

極限までは、何処が限界点か?

その例を示してもらわないと、一般人は、理解できない。分からないから、期待しない、ということになる。だから、期待ハズレの時の逃げ口上にも聞こえる。

しかし、外国メディアの意見は違っているようです。

本日の熊日『新生面』の一節に、

>元日紙面の新春対談で、英国在住のライター、プレディみかこさんが「日本の人たちはトップへの依存度が強すぎる」と指摘していた。

(以上、1月6日熊日朝刊より)

それに続く、記者の意見には賛同するところです。

活動家たちは、自治体には頼らないが、後押しはしてほしい、が本音だと思います。

政府、自治体のリーダーたちの発言を批判する前に、自ら動くことが必要と思います。

安岡正篤先哲の訓示を集めた『安岡正篤一日一言』の1月6日に、

>その学問、その思想をもって自分の性格を作り、これを自分の環境に及ぼしてゆくという実践性がなければ活学ではない。

地域の中で、社会課題の解決に活動する人たちが増えているように思います。子ども食堂もそのひとつですし、災害ボランティア活動もそうだと思います。

まず、自らの身の丈に合わせて、まず動くことから始める。そうすると解決策が、だんだん見えてくるものです。

思い立ったら行動し、仲間を作って継続する。

>自分の環境に及ぼしてゆくという実践性

安岡正篤先哲の訓示は、批判する前に動くこと、その姿を見て周りが協力して行く、との教えだと思います。本日の学びを実践できるようにしなければと、思った朝です。

団体やグループの人数が少なくても、多くても、トップは、有言実行が鉄則と思います。

しかし、言葉を曖昧にしての発言は、どうかと思います。

最大化

異次元

極限まで

等々、受け取る側で、意味がだいぶ変わって来る。

最大とほ、どこまで?

異次元とは、どんな次元(目標)か?

極限までは、何処が限界点か?

その例を示してもらわないと、一般人は、理解できない。分からないから、期待しない、ということになる。だから、期待ハズレの時の逃げ口上にも聞こえる。

しかし、外国メディアの意見は違っているようです。

本日の熊日『新生面』の一節に、

>元日紙面の新春対談で、英国在住のライター、プレディみかこさんが「日本の人たちはトップへの依存度が強すぎる」と指摘していた。

(以上、1月6日熊日朝刊より)

それに続く、記者の意見には賛同するところです。

活動家たちは、自治体には頼らないが、後押しはしてほしい、が本音だと思います。

政府、自治体のリーダーたちの発言を批判する前に、自ら動くことが必要と思います。

安岡正篤先哲の訓示を集めた『安岡正篤一日一言』の1月6日に、

>その学問、その思想をもって自分の性格を作り、これを自分の環境に及ぼしてゆくという実践性がなければ活学ではない。

地域の中で、社会課題の解決に活動する人たちが増えているように思います。子ども食堂もそのひとつですし、災害ボランティア活動もそうだと思います。

まず、自らの身の丈に合わせて、まず動くことから始める。そうすると解決策が、だんだん見えてくるものです。

思い立ったら行動し、仲間を作って継続する。

>自分の環境に及ぼしてゆくという実践性

安岡正篤先哲の訓示は、批判する前に動くこと、その姿を見て周りが協力して行く、との教えだと思います。本日の学びを実践できるようにしなければと、思った朝です。

限りなく正確に、自分を表すこと。私たちは馴れるべきなのである。〜曽野綾子著『本物の「大人」になるヒント』より〜

2022年12月19日

<本当の勇気ある人>限りなく正確に、自分をそのまま表すこと。私たちは馴れるべきなのである。

サッカーワールドカップは、実力の世界。しかし、監督に対しては、戦力に選ばれるまでは、自分を必要以上に、よく見せないことには、代表メンバーには加えてもらえません。

一般人はそうでもない。

日々の生活は、ワールドカップの戦いのような超非日常とは違い、平凡極まりない変わり映えしない毎日が、一般人の現実であります。

年収がすごくもない。

親族に富豪が居るわけでもない。

神童と言われる評価もない。

神童と言われた人ほど、大人になると普通に戻る。

さて"普通"とは何か?

本には、

>買いかぶられるよりも、実際よりはバカだと思われる方が、どれだけ、静かで安心でるか。

あいつは天才ばい。

とても頼りになる。

この言葉ほど、自分を必要以上に、よく見せたいと思うからなのである。

>自分をそのままに表す

の意味は、肩肘張らず、素手で外界を受け止めことである。

(以上、『本物の「大人」になるヒント』より)

要は、買いかぶられるよりも、1実際よりはバカだと思われる方が、どれだけ、静かで安心できるか。(曽野綾子)

鋭敏な人ほど敵を作るそうだ、背伸びするような活動ではなく、常に踵を地につけた、肩肘を張らないで、日常を生きたいものです。

サッカーワールドカップは、実力の世界。しかし、監督に対しては、戦力に選ばれるまでは、自分を必要以上に、よく見せないことには、代表メンバーには加えてもらえません。

一般人はそうでもない。

日々の生活は、ワールドカップの戦いのような超非日常とは違い、平凡極まりない変わり映えしない毎日が、一般人の現実であります。

年収がすごくもない。

親族に富豪が居るわけでもない。

神童と言われる評価もない。

神童と言われた人ほど、大人になると普通に戻る。

さて"普通"とは何か?

本には、

>買いかぶられるよりも、実際よりはバカだと思われる方が、どれだけ、静かで安心でるか。

あいつは天才ばい。

とても頼りになる。

この言葉ほど、自分を必要以上に、よく見せたいと思うからなのである。

>自分をそのままに表す

の意味は、肩肘張らず、素手で外界を受け止めことである。

(以上、『本物の「大人」になるヒント』より)

要は、買いかぶられるよりも、1実際よりはバカだと思われる方が、どれだけ、静かで安心できるか。(曽野綾子)

鋭敏な人ほど敵を作るそうだ、背伸びするような活動ではなく、常に踵を地につけた、肩肘を張らないで、日常を生きたいものです。

<男女賃金格差>"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

2022年11月22日

<男女賃金格差、医学部への女子入学制限事件>"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。〜権利の上に眠るな〜

今朝のニュースで、2024年に発行される新紙幣に、津田梅子さんが描かれていました。

ふと思い出し、古本屋で見つけた、瀬戸内寂聴編『新時代のパイオニアたち』を開くと、明治に活躍した、下田歌子、津田梅子、岸田俊子、川上貞奴、樋口一葉、三宅花圃を取り上げています。

はしがきに、瀬戸内寂聴さん自身の経験も書かれています。

(以下、本より)

私が女学校を卒業し、進学しようとした時、真顔で先生が母に、

「女があまり勉強すると、それを使わなければならないような運命になりがちだから、なるべく女学校止まりくらいが、幸福ですよ」

と忠告してくれたというほどてす。私(瀬戸内寂聴)が女学校を卒業したのは昭和十五年(1940)、そんな時でさえ、地方都市(徳島)では、そんな考え方が一般だったのてす。女が勉強すれば婚期が遅れ、嫁のもらい手がなくなるというのが世間の見方でした。

(以上、『新時代のパイオニアたち』より)

現代では、男女の差なく勉強に励んでいるようになりましたが、子育て時期を敬遠して某大会医学部に進学する女子に制限をかけていたことが暴露され、社会的に叩かれた事件が起こりました。

"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

日曜日に見た矢島揖子伝の映画の前に、熊本バンドに所縁のある草場町教会の牧師が、「日本には、男女の賃金格差が、いまだにある」と強く語っていました。

日本の男女格差、ジェンダーの理解、子育て環境(関わり)の男女の意識格差、封建時代以来、明治から続く、子女教育の刷り込みのすごさを思いつつ、気づいたところから、改善をしていかなければと、つくづく思いました。

戦後に獲得した女性の選挙権を、放棄する(無関心)人の多さにガッカリします。戦前戦後に活躍された市川房枝さんの言葉に、

「権利の上に眠るな」

があります。社会の矛盾を変えるのは、行動からです。そして、継続していくことが大事、と市川房枝さんが体現されました。

偉人たちの行動を、現代の人たちも学んでほしいと思います。

今朝のニュースで、2024年に発行される新紙幣に、津田梅子さんが描かれていました。

ふと思い出し、古本屋で見つけた、瀬戸内寂聴編『新時代のパイオニアたち』を開くと、明治に活躍した、下田歌子、津田梅子、岸田俊子、川上貞奴、樋口一葉、三宅花圃を取り上げています。

はしがきに、瀬戸内寂聴さん自身の経験も書かれています。

(以下、本より)

私が女学校を卒業し、進学しようとした時、真顔で先生が母に、

「女があまり勉強すると、それを使わなければならないような運命になりがちだから、なるべく女学校止まりくらいが、幸福ですよ」

と忠告してくれたというほどてす。私(瀬戸内寂聴)が女学校を卒業したのは昭和十五年(1940)、そんな時でさえ、地方都市(徳島)では、そんな考え方が一般だったのてす。女が勉強すれば婚期が遅れ、嫁のもらい手がなくなるというのが世間の見方でした。

(以上、『新時代のパイオニアたち』より)

現代では、男女の差なく勉強に励んでいるようになりましたが、子育て時期を敬遠して某大会医学部に進学する女子に制限をかけていたことが暴露され、社会的に叩かれた事件が起こりました。

"未だに、こんな事件が起こるのか!"と、娘を持つ親といて、怒ったことを思い出します。

日曜日に見た矢島揖子伝の映画の前に、熊本バンドに所縁のある草場町教会の牧師が、「日本には、男女の賃金格差が、いまだにある」と強く語っていました。

日本の男女格差、ジェンダーの理解、子育て環境(関わり)の男女の意識格差、封建時代以来、明治から続く、子女教育の刷り込みのすごさを思いつつ、気づいたところから、改善をしていかなければと、つくづく思いました。

戦後に獲得した女性の選挙権を、放棄する(無関心)人の多さにガッカリします。戦前戦後に活躍された市川房枝さんの言葉に、

「権利の上に眠るな」

があります。社会の矛盾を変えるのは、行動からです。そして、継続していくことが大事、と市川房枝さんが体現されました。

偉人たちの行動を、現代の人たちも学んでほしいと思います。

<街頭演説の意味>改革の時期を早まって行うと、いくら気持ちは正くとも失敗する危険性がある。〜易経〜

2022年10月14日

<街頭演説の意味>改革の時期を早まって行うと、いくら気持ちは正しくとも失敗する危険性がある。〜易経〜

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

さまざまに"改革"はありますが、その改革には時期(タイミング)がある。

そのタイミングを得るには何が必要か?

(以下、『易経一日一言』より)

改革を決行するまでには、改革を求める理由を再三延べ、賛成反対の議論が何度も行われるという過程が必要である。

そうした過程を経て、改革の機運が大衆の間に広まり、それが世論となって、はじめて信頼を得られるものだ。

(以上、本より)

改革実施には、前段階が長く必要になる。

何が必要か?

人々の中で、さまざまな議論がなされ、世論の改革を求める機運が必要。

地方の過疎地の人口減少の速度が上がり、さらに加速する中で、少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

今日と明日、何度か街頭演説をすることになりますが、目指す次世代の社会のあり方について、語って行きたいと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

さまざまに"改革"はありますが、その改革には時期(タイミング)がある。

そのタイミングを得るには何が必要か?

(以下、『易経一日一言』より)

改革を決行するまでには、改革を求める理由を再三延べ、賛成反対の議論が何度も行われるという過程が必要である。

そうした過程を経て、改革の機運が大衆の間に広まり、それが世論となって、はじめて信頼を得られるものだ。

(以上、本より)

改革実施には、前段階が長く必要になる。

何が必要か?

人々の中で、さまざまな議論がなされ、世論の改革を求める機運が必要。

地方の過疎地の人口減少の速度が上がり、さらに加速する中で、少子化する小中学校の教育について街頭演説をした。

一の例、合併するとスクールバスが必要となり、通学に費やされる時間が長くなることをみなさん考えてみた事がありますか?

このスクールバスの乗車時間を子どもたちの交流の場と考える人がいますが、現在の車中は、シートベルトを締めて動けないから、子どもには苦痛な時間になっている。

唱歌に、"道草"に関する歌がいくつかあります。

通学時間には、いろんなドラマがあります。特に小学校の生徒にとって、通学時間は、歩く小旅行と私は考えています。

楽しい会話だけでなく、転んだり、発見があり、中にはケンカしたり、そこ30分の歩く中で、いろんなことが起こる。

スクールバスでは、着座が要求される。

大きな学校が良いのか

小さな学校が良いのか

教育の支援、指導の濃さ(深さ)が、求められるのが現代と思います。

私は、小さな学校ほど、手が届く、目が届く、個性に合わせる指導が可能となると考えています。

街頭演説の中で、教育改革についての私の意見を述べていますが、こちらが意見を投げかけ、聞かれる方がそれについて議論が起こる。

そんな影響を与える話ができるかが、選挙の街頭演説の議論だと思います。

政治改革

行政改革

教育改革

福祉改革

今日と明日、何度か街頭演説をすることになりますが、目指す次世代の社会のあり方について、語って行きたいと思います。

日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかしその中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

2022年08月30日

<社会のグレーゾーン(中間)>明暗、上下、天地、光陰、など日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかし、その中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

今日の議会の質問で、発達障がい児が、学校や地域での生活について取り上げるのですが、16年前スペシャルオリンピックス(知的障がい児・者の体育大会)の夏季大会を熊本で開催する時、チャリティートーチラン(聖火リレー)を宇土の市街地で開催しました。参加要請と大会周知のため宇土市内にある学校の支援クラス(当時は障害児教室)の現状調査、聞き取りをして回ったときに、担当教師から、

「ここに通う子ども達より、むしろ一般クラスにいるグレーゾーン(障がい児に近い子ども)たちが、いろいろな問題を抱えている」

の声をたくさん聞いた。いわゆる現代での発達障がい児童への対応でした。当時は、まだまだ発達障がいという言葉が広まっていなかったので、グレーな子どもとは、学習について行けない、あるいは不登校の子どもたちのことです。

10ほど前から、国の障がい児童生徒への対応が大きく変わった。また、発達障がいや学習障がいという言葉も広がり、保護者たちが、子どもの状況を受け入れ、それに合わせる学習支援に取り組むようになって来た。

現代で、増設、増設の発達障がい児童生徒の放課後デイサービスはもちろんですが、学校内にも教室に入らない子どもの居場所(昔は保健室登校)や、学校に通えない子どもの学びの場、フリースクールが増えてきました。それを認める社会にもなってきています。

社会が、さまざま障がいを個性として受け入れることが広がり、学校も大きく変わってきていると感じます。

昔の健常者と障がい者という明暗の中間(グレーゾーン)にこそ課題が隠れているの現場の声は、私の大きな気づきになりました。

今朝は、学校のことを書きましたが、産業にも、地域社会にも、グレーゾーンは存在しています。格差社会と言われる現代、コロナ禍の厳しい社会情勢だからこそ、支援していないグレーな人たちに目を向けつづけることが必要だと、発達障がい児童生徒の変化から思いました。

日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかしその中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

2022年08月30日

<社会のグレーゾーン(中間)>明暗、上下、天地、光陰、など日本人は、良く対比的な言葉を使う。しかし、その中間を占める部分に重要な問題が隠れているように思う。

今日の議会の質問で、発達障がい児が、学校や地域での生活について取り上げるのですが、16年前スペシャルオリンピックス(知的障がい児・者の体育大会)の夏季大会を熊本で開催する時、チャリティートーチラン(聖火リレー)を宇土の市街地で開催しました。参加要請と大会周知のため宇土市内にある学校の支援クラス(当時は障害児教室)の現状調査、聞き取りをして回ったときに、担当教師から、

「ここに通う子ども達より、むしろ一般クラスにいるグレーゾーン(障がい児に近い子ども)たちが、いろいろな問題を抱えている」

の声をたくさん聞いた。いわゆる現代での発達障がい児童への対応でした。当時は、まだまだ発達障がいという言葉が広まっていなかったので、グレーな子どもとは、学習について行けない、あるいは不登校の子どもたちのことです。

10ほど前から、国の障がい児童生徒への対応が大きく変わった。また、発達障がいや学習障がいという言葉も広がり、保護者たちが、子どもの状況を受け入れ、それに合わせる学習支援に取り組むようになって来た。

現代で、増設、増設の発達障がい児童生徒の放課後デイサービスはもちろんですが、学校内にも教室に入らない子どもの居場所(昔は保健室登校)や、学校に通えない子どもの学びの場、フリースクールが増えてきました。それを認める社会にもなってきています。

社会が、さまざま障がいを個性として受け入れることが広がり、学校も大きく変わってきていると感じます。

昔の健常者と障がい者という明暗の中間(グレーゾーン)にこそ課題が隠れているの現場の声は、私の大きな気づきになりました。

今朝は、学校のことを書きましたが、産業にも、地域社会にも、グレーゾーンは存在しています。格差社会と言われる現代、コロナ禍の厳しい社会情勢だからこそ、支援していないグレーな人たちに目を向けつづけることが必要だと、発達障がい児童生徒の変化から思いました。

<易経を学ぶ」時務、時義、時用・・共通する社会貢献の"志"。

2022年06月29日

<易経を学ぶ」時務、時義、時用・・共通する社会貢献の"志"。

時務とは、その時に与えられた、あなたの社会的な役割。

時義:無駄を省き、実となるものだけを取り出す。収穫のと際の伐採(刈り取り)の意味がある。

では、"時用"とはなにか?

【時用】:剣難のときに相対し、逆境を活かすのである。

要は、逃げ出さずに苦しみの時に向かい合い、乗り越えたならば、大いなる教訓を得る。それがその後の人生に大きな効用をもたらすことがしばしばある。

(以上、『易経一日一言』より)

事が起こったときは、その場面に向き合い、その場から逃げてはいけない。

逃げては、次なる人生のシナリオは書けません。作家の回想録に、"逃げない"の意識が、歳を重ねるごとに、色濃くなっていくような思いました。

時務とは、その時に与えられた、あなたの社会的な役割。

時義:無駄を省き、実となるものだけを取り出す。収穫のと際の伐採(刈り取り)の意味がある。

では、"時用"とはなにか?

【時用】:剣難のときに相対し、逆境を活かすのである。

要は、逃げ出さずに苦しみの時に向かい合い、乗り越えたならば、大いなる教訓を得る。それがその後の人生に大きな効用をもたらすことがしばしばある。

(以上、『易経一日一言』より)

事が起こったときは、その場面に向き合い、その場から逃げてはいけない。

逃げては、次なる人生のシナリオは書けません。作家の回想録に、"逃げない"の意識が、歳を重ねるごとに、色濃くなっていくような思いました。

<地域JAの半強制的販売方法はおかしい?>地域婦人会とは、何か?

2022年05月13日

<地域JAの半強制的販売方法はおかしい?>地域婦人会とは、何か?

婦人会とは、

1.赤十字社の婦人会

2.地域の福祉の支援をするのが婦人会

敬老会、一人暮らし支援等々

3.JA婦人会と地域の婦人会の関係は?

今夜は、妻は地域婦人会の理事会に行ってます。

今日は、地域のつながりの話ですが、数日前に、JAの職員が来て「奥さんおられますか?」ときたが、こんな昼間にいるわけない、「我が家は、8時(20時)近くならない居ない」と、答えると帰っていった。

年に2回ほど、JA婦人会なる商品販売が来る。これは、求めて来るでなく、季節ものなると油やナフタリン、洗剤等々が、玄関に置いてあります。我が家は、地域婦人会の理事なので、置いて行くらしい。

この商品は、単価がすごいのです。量販店の値段からすると3割、4割高い値段で、一軒にあてがい(半強制)の売り方が、長年続いています。

妻は、「高齢者のいる婦人会、なんでこんな高額で売りつけなけなければならないのか?、これが嫌だから婦人会はしたくない」と言ってますが、やはり地域の流れがあるので、理事を受けて、地域活動を続けています。

近々、ナフタリンが来るらしい、がむかしの定価販売です。量販店の5〜6割り高を、買う(買わなければいけない雰囲気)をJAが強いています。

どうせ買わされるから、そのナフタリンを使おう、と話しています。

家族で、"おかしい?"と常々話しています。

たぶん、今週末には、数日前に来た、JA婦人部担当の職員が、品物持ってくるのでしょうね。

さて、どうするか?

婦人会は高齢者ばかり、年金暮らしに、3〜4割り増しの品物を売りつけるのか?

だから地域婦人会が、どんどんなく無くなっているのでは?

これはどこのJAもやっているのか、地元JAを検証していきたいと思います。

こんなやり方は、他のJA婦人会にはあるのだろうか?

このJA婦人会と地域婦人会の関係は何か?

調べてみたいと思います。

婦人会とは、

1.赤十字社の婦人会

2.地域の福祉の支援をするのが婦人会

敬老会、一人暮らし支援等々

3.JA婦人会と地域の婦人会の関係は?

今夜は、妻は地域婦人会の理事会に行ってます。

今日は、地域のつながりの話ですが、数日前に、JAの職員が来て「奥さんおられますか?」ときたが、こんな昼間にいるわけない、「我が家は、8時(20時)近くならない居ない」と、答えると帰っていった。

年に2回ほど、JA婦人会なる商品販売が来る。これは、求めて来るでなく、季節ものなると油やナフタリン、洗剤等々が、玄関に置いてあります。我が家は、地域婦人会の理事なので、置いて行くらしい。

この商品は、単価がすごいのです。量販店の値段からすると3割、4割高い値段で、一軒にあてがい(半強制)の売り方が、長年続いています。

妻は、「高齢者のいる婦人会、なんでこんな高額で売りつけなけなければならないのか?、これが嫌だから婦人会はしたくない」と言ってますが、やはり地域の流れがあるので、理事を受けて、地域活動を続けています。

近々、ナフタリンが来るらしい、がむかしの定価販売です。量販店の5〜6割り高を、買う(買わなければいけない雰囲気)をJAが強いています。

どうせ買わされるから、そのナフタリンを使おう、と話しています。

家族で、"おかしい?"と常々話しています。

たぶん、今週末には、数日前に来た、JA婦人部担当の職員が、品物持ってくるのでしょうね。

さて、どうするか?

婦人会は高齢者ばかり、年金暮らしに、3〜4割り増しの品物を売りつけるのか?

だから地域婦人会が、どんどんなく無くなっているのでは?

これはどこのJAもやっているのか、地元JAを検証していきたいと思います。

こんなやり方は、他のJA婦人会にはあるのだろうか?

このJA婦人会と地域婦人会の関係は何か?

調べてみたいと思います。

<車椅子街角探検隊inうと>2000年(平成12年)の今日、交通バリアフリー法が成立した。

2022年05月10日

<車椅子街角探検隊inうと>2000年(平成12年)の今日、交通バリアフリー法が成立した。

そうか、まだ22年か、もう22年か、とそれぞれに違う感覚を持たれると思います。

私が、建築の専門学校を卒業した年にまとめた卒業設計は、宿泊施設でした。特に、障害でも健常者でも泊まれる宿泊室を設計しました。

事前に、九州各地の国民宿舎の障がい者用宿泊室を見に行ったのですが、ある施設は、パンフレットには障がい者用宿泊室があるのに見せてくれなかった。一旦その施設から出たのでですが、数時間後にこそっと施設へ入り、パンフレットにある障がい者用宿泊室を覗くと、"物置き"になっていてショックでした。この施設見学のエピソードは、つい40年前の話です。

今の施設は、すべてにエレベーターがあり、スロープどころか、段差も無い設計に変わりました。交通バリアフリー法が施行されて20年が過ぎました。

実は、20年ほど前、宇土市で活動した「環境共生ネットワーク」なる市民団体がありました。その活動の一つに、「車椅子街角探検隊」があります。実際に車椅子に乗り、市街地や施設を体験して、問題点を調べ、その改善点をまとめ関係各所へ提言するものでした。

宇土駅、市立図書館など多様な人が利用する場所を重点的に調査提言しました。なんとこの提言の2年後から、宇土市は、小中学校のバリアフリー改修、道路の段差の解消に取り組みました。このことが、熊本地震後の避難所開設で、特別に福祉避難所を開設する必要がありませんでした。それは何故か、避難所となった小中学校が全てバリアフリー化されていたのです。

「環境共生ネットワークうと」のきっかけも、2000年に成立した交通バリアフリー法が影響していることは間違いありません。

熊本から発信が始まったユニバーサルデザインは、バリアフリーをさらに発展させ、すべての人に優しいまちづくりの提言です。

次なる目標は、ユニバーサルデザインで造られた街にしていきたいですね。朝から、デザインの話でした。

そうか、まだ22年か、もう22年か、とそれぞれに違う感覚を持たれると思います。

私が、建築の専門学校を卒業した年にまとめた卒業設計は、宿泊施設でした。特に、障害でも健常者でも泊まれる宿泊室を設計しました。

事前に、九州各地の国民宿舎の障がい者用宿泊室を見に行ったのですが、ある施設は、パンフレットには障がい者用宿泊室があるのに見せてくれなかった。一旦その施設から出たのでですが、数時間後にこそっと施設へ入り、パンフレットにある障がい者用宿泊室を覗くと、"物置き"になっていてショックでした。この施設見学のエピソードは、つい40年前の話です。

今の施設は、すべてにエレベーターがあり、スロープどころか、段差も無い設計に変わりました。交通バリアフリー法が施行されて20年が過ぎました。

実は、20年ほど前、宇土市で活動した「環境共生ネットワーク」なる市民団体がありました。その活動の一つに、「車椅子街角探検隊」があります。実際に車椅子に乗り、市街地や施設を体験して、問題点を調べ、その改善点をまとめ関係各所へ提言するものでした。

宇土駅、市立図書館など多様な人が利用する場所を重点的に調査提言しました。なんとこの提言の2年後から、宇土市は、小中学校のバリアフリー改修、道路の段差の解消に取り組みました。このことが、熊本地震後の避難所開設で、特別に福祉避難所を開設する必要がありませんでした。それは何故か、避難所となった小中学校が全てバリアフリー化されていたのです。

「環境共生ネットワークうと」のきっかけも、2000年に成立した交通バリアフリー法が影響していることは間違いありません。

熊本から発信が始まったユニバーサルデザインは、バリアフリーをさらに発展させ、すべての人に優しいまちづくりの提言です。

次なる目標は、ユニバーサルデザインで造られた街にしていきたいですね。朝から、デザインの話でした。

ダイキン含む除草剤「2•4•5-T剤」を、熊本県内の宇土市を先行して撤去することを、林野庁九州森林管理局が方針を示した。

2022年04月19日

<早期の撤去要望が必要?>全国各地に埋設されているダイキン含む除草剤「2•4•5-T剤」を、熊本県内の宇土市(2055kg)、熊本市(1295kg)、芦北町(180kg)を先行して撤去することを、林野庁九州森林管理局が方針を示した。〜本日の熊日朝刊〜

最初の撤去地として宇土市、さらに熊本市、芦北町も撤去すると本日付けの熊日新聞に記事がありました。地元市議会議員に紹介を受けて、県下で最大の埋設量がある宇土市の山中を埋設場所をやっと探し、現地確認したことを思い出します。

県庁にも出向き、担当とも意見交わしたが、答えは「林野庁(国)の所管のことなので・・・」と、なかなか話は進まなかったことも思い出しました。

やっと地元住民の熱心な撤去要求の活動が実り、重い腰の林野庁(国)が動き出した。

九州森林管理局長は「新しい林業 九州で実践」の見出しで、意見を述べてはいますが、ただ水俣病もそうだが、"やります"と言いつつ、なかなか始まらないのが国のやり方。しっかりと開始の要求を、し続けることが必要と考えています。

林野庁九州管理局長の発言に、今後も注目していきたいと思います。

<善意への感謝も忘れる>最初は好意から寄付に感謝だったのが、毎年毎年続くと当たり前(利権?)になる。

2022年03月08日

<善意への感謝も忘れる>最初は好意から寄付に感謝だったのが、毎年毎年続くと当たり前(利権?)になる。

Amazonで、先月買った本のにあった出来事についての文を読み、社会活動を冷静に分析する視点が素晴らしい、と思いました。

「好意を見せ続けら、相手はつけあがる」

〜映画『生き残るための3つの取引』(韓国、2010年)の台詞から〜

このことを紹介した著書『差別はたいてい悪意のない人がする』(キム・ジヘ著)に見つけた、日本でも起こる出来事。

(以下、本より転載)

ある人が毎年、障害者施設にお金な物品を贈って支援していた。最初は寄付に対して大げさにお礼を言われたが、年月が経つほど、向こうからお礼を言われなくなってきた。数年後、施設の障害者たちがもはや寄付をありがたく思っていないようだったので、彼は支援をやめた。するとある日、施設から連絡がきた。どうして支援を続けてくれないのか、と。この言葉に、彼はふたたび機嫌が悪くなる。善意で与えていたのに、彼らはそれを権利だと思っているようだ。それで彼は支援をやめることにした。

(以上、本より)

これは一つの例ですが、世の中には同様な事があることに、気づく人もいると思います。

また、不平等や差別の表面化は、権利の要求から始まる。これは、この本を紹介したテレビ番組での公共交通の話題です。

① 日常的に公共交通を使っている人がいます。良くない行為ですが、駆け込み乗車できるような人たちは、乗降場所にスロープやハリアー状況を気にしない。

② しかし、身体的障がいを持つ人は、その停留所で、乗降できるか確認ができなければ乗れない。

①と②の間には、大きな差(不平等、差別)が存在するが、一般の健常者は、普通に乗れることを特権と思う人は、皆無と思います。

障がいを持つ人から見ると、駆け込み乗車をできる人が特権が有るとは言いませんが、「私たちも、"いつでも、どこでも"公共交通を利用したい」とは要求できるのです。30年前の駅やバス亭からすると、現在は大きく様変わりしました。

バリアフリー化は、移動への要求活動でした。今、それが当たり前になって来ると、権利要求行動は忘れ、自らの権利を忘れている。

二つの人間行動を取り上げていますが、人間の欲深さ(当たり前化)は、自ら常々検証、反省が必要と思います。

>最初は好意から寄付に感謝だったのが、毎年毎年続くと当たり前(利権?)になる。

はじめに紹介した寄付が当たり前(利権)に変わる人間の欲深さを忘れてはいけないなぁ、と本を読みながら学んだ気がします。

Amazonで、先月買った本のにあった出来事についての文を読み、社会活動を冷静に分析する視点が素晴らしい、と思いました。

「好意を見せ続けら、相手はつけあがる」

〜映画『生き残るための3つの取引』(韓国、2010年)の台詞から〜

このことを紹介した著書『差別はたいてい悪意のない人がする』(キム・ジヘ著)に見つけた、日本でも起こる出来事。

(以下、本より転載)

ある人が毎年、障害者施設にお金な物品を贈って支援していた。最初は寄付に対して大げさにお礼を言われたが、年月が経つほど、向こうからお礼を言われなくなってきた。数年後、施設の障害者たちがもはや寄付をありがたく思っていないようだったので、彼は支援をやめた。するとある日、施設から連絡がきた。どうして支援を続けてくれないのか、と。この言葉に、彼はふたたび機嫌が悪くなる。善意で与えていたのに、彼らはそれを権利だと思っているようだ。それで彼は支援をやめることにした。

(以上、本より)

これは一つの例ですが、世の中には同様な事があることに、気づく人もいると思います。

また、不平等や差別の表面化は、権利の要求から始まる。これは、この本を紹介したテレビ番組での公共交通の話題です。

① 日常的に公共交通を使っている人がいます。良くない行為ですが、駆け込み乗車できるような人たちは、乗降場所にスロープやハリアー状況を気にしない。

② しかし、身体的障がいを持つ人は、その停留所で、乗降できるか確認ができなければ乗れない。

①と②の間には、大きな差(不平等、差別)が存在するが、一般の健常者は、普通に乗れることを特権と思う人は、皆無と思います。

障がいを持つ人から見ると、駆け込み乗車をできる人が特権が有るとは言いませんが、「私たちも、"いつでも、どこでも"公共交通を利用したい」とは要求できるのです。30年前の駅やバス亭からすると、現在は大きく様変わりしました。

バリアフリー化は、移動への要求活動でした。今、それが当たり前になって来ると、権利要求行動は忘れ、自らの権利を忘れている。

二つの人間行動を取り上げていますが、人間の欲深さ(当たり前化)は、自ら常々検証、反省が必要と思います。

>最初は好意から寄付に感謝だったのが、毎年毎年続くと当たり前(利権?)になる。

はじめに紹介した寄付が当たり前(利権)に変わる人間の欲深さを忘れてはいけないなぁ、と本を読みながら学んだ気がします。

>熊本県産アサリ生産量の100倍以上が"熊本産"として流通してきたのを放置してきたことを、本日の熊日新聞コラム『新生面』

2022年02月06日

<国県挙げての取り組み必要>熊本県産アサリ生産量の100倍以上が"熊本産"として流通してきたのを放置してきたことを、本日の熊日新聞コラム『新生面』で取り上げている。

私の住む宇土市の在明海の海岸には、アサリが生まれる環境がいまだに残っている。しかし、環境の変化で収量が減り、洪水被害等から毎年不安定になり、毎年減り続けてきた。

知事の言葉では、

>県としても反省が必要

(記者は)こんな事態までに打つ手はなかったものか。

>偽装を一掃し消費者の信頼を回復する「最後のチャンス」であることは間違いない

ニホンハマグリは、緑川・白川河口で生まれ、有明海を浮遊して沿岸に住み着く。アサリも同様に、毎年有明海沿岸で生まれ育ち始めるのだが、大きく成長するのは少ない。

何故か?には不明な点が多い。

熊本県の「熊本県産アサリ」の出荷停止から、偽装アサリは中国産として流通し始めているようですが、2ヶ月後、有明海で生まれ育った少量しかない本物の「熊本県産アサリ」が市場に出た時、どんな状況になるか、まったく不明です。

都市部の消費者は、中国産を選ぶのか、少量しかない熊本県産を選ぶのか、その動向を注目したいと思います。

記者が指摘した、

>こんな事態までに打つ手はなかったものか。

について、アサリの保護育成に力を尽くしてこなった沿岸地域の自治体や漁協関係者、さらに政治の責任があると思います。小さな漁業組合が資源確保に懸命になっても、その成果は微々たるもの、国県挙げて国策でアサリ回復に取り組む時期にきていると思います。

<猟銃立てこもり事件>凶悪な人というものは、そのなすことすべてが、ねじれて道理に反している。(『菜根譚』訳文より)

2022年01月30日

<猟銃立てこもり事件>凶悪な人というものは、そのなすことすべてが、ねじれて道理に反している。(『菜根譚』訳文より)

〜真面目さを利用される可能性がある?〜

(長文です、お時間ある時にお読みください。)

一昨日起こった猟銃立てこもり殺人事件は、母の介護から医師らを逆恨みしたのか、自ら自殺するのに道連れにしようとしたことを語っていると、ニュースで知りました。

最近、懸命に患者のために活動している医師を巻き添えにした殺人(自らは自殺)事件が、世の中に暗い影を落としていると思います。

私は、放火は人間として決してしてはいけない凶悪な事件と思ったのは、35年ほど前、私の住むアパートの自転車・バイク小屋が放火された。そのころ、周辺で放火騒ぎが何件も続いていた矢先、まさか自分の住むアパートがやられるとは思いもしなかった事件を経験した。

最近の京都アニメーションの放火殺人、大阪の精神科医院の放火殺人、さらに今回の医師看護師を呼び出した殺人事件には、背筋が寒くなるような凶悪な人間性を感じます。

ニュースで、(以下、朝日新聞webより)

>埼玉県ふじみ野市の住宅に散弾銃を持った男が立てこもり、人質の医師が銃で撃たれ死亡した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職渡辺宏容疑者(66)が県警の調べに「自殺を考え、自分1人ではなく先生やクリニックの人を殺そうと考えた」と話していることが、捜査関係者への取材で分かった。(中略)

(以上、朝日新聞より)

犯人は、自分が自殺を計画しているのに、わざわざ医師や介護士を呼び出して道連れにしようという考えの中に、相手の真面目さを利用している気がしてなりません。

普段から言動がちょっと変わっていると思う人の周りで、"何か事が起こった時"注意が必要だなと、今回思いました。

真面目さを利用される可能性がある?

中国古典『菜根譚』に以下の訓示があります。

(書き下し文)

吉人(きつじん)は作用の安祥(あんしょう)なるを論ずる無く、

即ち夢寐神魂(むびしんこん)も、和気に非ざるは無し。

凶人は行事(ぎょうじ)の狼戻(ろうれい)なるを論ずる無く、

即ち声音咲語(せいおんしょうご)も渾(すべ)てこれ殺機(さっき)なり。

【訳文】

善人というものは、日常の起居動作が安らかですがよくととのつていることはいうまでもなく、その眠っている時の魂までも、やわらいでいないということはない。

それに対し、凶悪な人というものは、そななすことすべてが、ねじれて道理に反していることはいうまでもなく、その声音(こわね)の笑い声までも、すべて荒々しいはたらきがある。

(以上、『菜根譚』前集No.48)

訳文よりも、書き下し文の表現の方が、善人と悪人の対比が鋭いと思います。

昔の人たちの経験が、菜根譚の訓示でしょうかから、昔からそのような人は居たのだと気付かされます。

日常行動を分析し、そんな言動を繰り返すような人の周りや、本人関する事(不幸)の時は、何か起こる意識を持つこともこれから必要なのだろうと思います。

>ねじれて道理に反していることはいうまでもなく、その声音(こわね)の笑い声までも・・・

最近の凶悪な事件から、古(いにしえ)の知恵を知ったように思います。

〜真面目さを利用される可能性がある?〜

(長文です、お時間ある時にお読みください。)

一昨日起こった猟銃立てこもり殺人事件は、母の介護から医師らを逆恨みしたのか、自ら自殺するのに道連れにしようとしたことを語っていると、ニュースで知りました。

最近、懸命に患者のために活動している医師を巻き添えにした殺人(自らは自殺)事件が、世の中に暗い影を落としていると思います。

私は、放火は人間として決してしてはいけない凶悪な事件と思ったのは、35年ほど前、私の住むアパートの自転車・バイク小屋が放火された。そのころ、周辺で放火騒ぎが何件も続いていた矢先、まさか自分の住むアパートがやられるとは思いもしなかった事件を経験した。

最近の京都アニメーションの放火殺人、大阪の精神科医院の放火殺人、さらに今回の医師看護師を呼び出した殺人事件には、背筋が寒くなるような凶悪な人間性を感じます。

ニュースで、(以下、朝日新聞webより)

>埼玉県ふじみ野市の住宅に散弾銃を持った男が立てこもり、人質の医師が銃で撃たれ死亡した事件で、殺人未遂容疑で逮捕された無職渡辺宏容疑者(66)が県警の調べに「自殺を考え、自分1人ではなく先生やクリニックの人を殺そうと考えた」と話していることが、捜査関係者への取材で分かった。(中略)

(以上、朝日新聞より)

犯人は、自分が自殺を計画しているのに、わざわざ医師や介護士を呼び出して道連れにしようという考えの中に、相手の真面目さを利用している気がしてなりません。

普段から言動がちょっと変わっていると思う人の周りで、"何か事が起こった時"注意が必要だなと、今回思いました。

真面目さを利用される可能性がある?

中国古典『菜根譚』に以下の訓示があります。

(書き下し文)

吉人(きつじん)は作用の安祥(あんしょう)なるを論ずる無く、

即ち夢寐神魂(むびしんこん)も、和気に非ざるは無し。

凶人は行事(ぎょうじ)の狼戻(ろうれい)なるを論ずる無く、

即ち声音咲語(せいおんしょうご)も渾(すべ)てこれ殺機(さっき)なり。

【訳文】

善人というものは、日常の起居動作が安らかですがよくととのつていることはいうまでもなく、その眠っている時の魂までも、やわらいでいないということはない。

それに対し、凶悪な人というものは、そななすことすべてが、ねじれて道理に反していることはいうまでもなく、その声音(こわね)の笑い声までも、すべて荒々しいはたらきがある。

(以上、『菜根譚』前集No.48)

訳文よりも、書き下し文の表現の方が、善人と悪人の対比が鋭いと思います。

昔の人たちの経験が、菜根譚の訓示でしょうかから、昔からそのような人は居たのだと気付かされます。

日常行動を分析し、そんな言動を繰り返すような人の周りや、本人関する事(不幸)の時は、何か起こる意識を持つこともこれから必要なのだろうと思います。

>ねじれて道理に反していることはいうまでもなく、その声音(こわね)の笑い声までも・・・

最近の凶悪な事件から、古(いにしえ)の知恵を知ったように思います。

アルツハイマー病と運動習慣の関係、運動習慣は、子供の頃の体験が影響している?

2021年12月25日

アルツハイマー病と運動習慣の関係、運動習慣は、子供の頃の体験が影響している?

コロナ禍から、小中学生の体力が低下して、運動不足から肥満が増えているという。

一昨年から調査研究した、アルツハイマー病に関する予防策に、1日50分程度の運動を週に5日必要とある。意外に知らない、アルツハイマー病と運動習慣、についてだが、他の成人病にも運動不足が影響して、基礎疾患や肥満の原因となっている。

コロナウィルス感染対策に、自らの身体が持つ抗体力を高めることが必要という中、外出自粛、リモート授業、オンライン会議と、外へ出なくても済む社会へ変わりつつある。

家庭でも、子供の運動に関することに注目して、将来のアルツハイマー病予防につながる、子ども頃からの運動習慣に取り組んでほしいと願います。

夜間中学の必要性、ここ4年ほど新聞やテレビを見る中で、必要では?とずっと思いつづけてきました。

2021年12月16日

夜間中学の必要性、ここ4年ほど新聞やテレビを見る中で、必要では?とずっと思いつづけてきました。今日の新聞のコラム記事に、"わたしの考えは違ってなかった"の確信を持ちました。