放課後児童クラブ(学童保育)の学習会。〜発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重〜

2024年01月30日

<発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重>

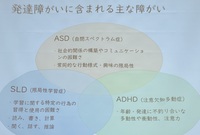

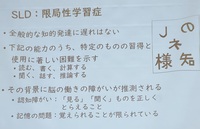

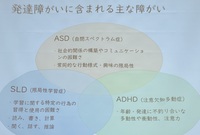

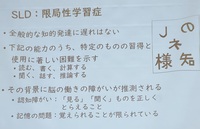

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。

2024年01月28日

<能登半島地震>危惧していた調査結果に愕然とした。建築士として悲しい「倒壊死が9割」、なかなか進まない耐震化の現状を改めて考えました。

田舎の家は大きい。

全体に耐震化には多大な費用がかかる。

地方の高齢化も要因に。

等々。

一部屋だけを耐震化し潰れない補強。

何か工夫が必要と思う。

(以下の建物には被害がほとんど無かった)

昭和57年の新耐震基準と耐震壁の位置(バランス良い配置)、平面剛性(床面の耐震力)が大事です。

豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜

2024年01月20日

豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜

ここ数日、読み返す本の末尾の言葉があります。暉峻淑子著『豊かさの条件』のあとがきの末尾に書かれている内容は、

(以下、本より)

"即応性のある収穫高"の競争と力による解決ではない「もうひとつの世界は可能だ」という地球市民のうねりは、今、現実に世界を動かしつつある。そして足元をみれば、日本の社会の分権化の中で、お任せ主義でなく、一人ひとりが知恵を出しあい、協力しあって政治と社会を変えようとする市民の運動もまた確実にひろがりつつあることを感じる。

(以上、『豊かさの条件』より)

この本は、埼玉大学名誉教授の暉峻淑子さん著書で、初版は2003年5月20日で増版を重ねています。

以前に紹介した、子ども居ないご夫婦が、海外旅行も行かず車にも乗らず、ひっそりと暮らした貯金と家土地のすべてを、妻の母校に寄付し、妻が亡くなると、老人ホームに移り本を読む生活に、最後はその本も学校に寄付して終わられた人生について、本に紹介されています。

『豊かさの条件』を読み返し、ふと思うのが、バブル時代が終わって35年になる。また、今年は戦後79年、明治維新から156年、年数を書くとまだそんなものか、と思います。鎖国をした江戸時代を除けば、日本も激動の時代が長く、平和な時期は短かったたことがわかります。

しかし、太平洋戦争後の平和な時代だからこそ発展できた日本ですが、成熟期に入り、少子高齢化により、発展スピードは、ガクッと下がりました。そんな状況は、過去の歴史にも起こったと思います。そこで古典を読むことになるのですが、江戸時代によく読まれ本『菜根譚』に2つの訓示がありました。

<後編No.73>

人生の楽しみと苦しみ

【現代語訳】

物欲に縛られていると、自分のこの人生がつまらなくかなしむべきものであることがわかり、自然の本性に安じていると、自分の人生が有意義で楽しむべきものであることがわかる。その人生がどうして悲しいものであるかと悟ると、世俗的な執着の心はすくなくなってしまい、その人生がどうして楽しいものであるか悟れば、すぐれた聖人の境地が自然と開けてくる。

(以上、『菜根譚』より)

隣の芝はきれいに見える、の気持ちで、あれも、これも"欲しい"と買い漁る人がいる。

昨日も、東京ディズニーのグッズを買い漁る映像を見るに、"悲しい姿だ!"と思った人も多いと思います。

しかし、自分はどうかと振り返る?

車、家、海外旅行、子どものスポーツ、進学、等々、

自らの人生を振り返りと、隣の芝生を追いかけて来なかったか、反省もあります。

もう一つの訓示は、以下です。

<後編No.74>

物欲を去り、清浄心を得て

【現代語訳】

自分の心の中に、すでにひとかけらの物質的な欲望もなくなってしまったら、それは雪がいろりの火に溶け、氷が太陽の光に消えるように、何ものにもとらわれなかなってしまう。また、目の前の自然にひとつの清く明るい光があたったならば、それは月が天上にあり、その光が波に映っているように、すべてのものの本来の姿が見えてくる。

(以上、『菜根譚』より)

最近は、人生の終わりの準備を「終活」と称して、いろいろな取り組みもですが、実はここにもビジネスが新たに起こっています。私は、終活ビジネスなするつもりはないですが、自らの人生の終わり方を考える歳になったと思います。

朝から、あっちこっちと話が飛びましたが、今年は、年始から大地震、航空機事故の発生から、一人ひとりが、豊かさとは何か、自分も地域も、社会の豊かさも含めて、考える一年になりそうな気がしています。

続きを読む

ここ数日、読み返す本の末尾の言葉があります。暉峻淑子著『豊かさの条件』のあとがきの末尾に書かれている内容は、

(以下、本より)

"即応性のある収穫高"の競争と力による解決ではない「もうひとつの世界は可能だ」という地球市民のうねりは、今、現実に世界を動かしつつある。そして足元をみれば、日本の社会の分権化の中で、お任せ主義でなく、一人ひとりが知恵を出しあい、協力しあって政治と社会を変えようとする市民の運動もまた確実にひろがりつつあることを感じる。

(以上、『豊かさの条件』より)

この本は、埼玉大学名誉教授の暉峻淑子さん著書で、初版は2003年5月20日で増版を重ねています。

以前に紹介した、子ども居ないご夫婦が、海外旅行も行かず車にも乗らず、ひっそりと暮らした貯金と家土地のすべてを、妻の母校に寄付し、妻が亡くなると、老人ホームに移り本を読む生活に、最後はその本も学校に寄付して終わられた人生について、本に紹介されています。

『豊かさの条件』を読み返し、ふと思うのが、バブル時代が終わって35年になる。また、今年は戦後79年、明治維新から156年、年数を書くとまだそんなものか、と思います。鎖国をした江戸時代を除けば、日本も激動の時代が長く、平和な時期は短かったたことがわかります。

しかし、太平洋戦争後の平和な時代だからこそ発展できた日本ですが、成熟期に入り、少子高齢化により、発展スピードは、ガクッと下がりました。そんな状況は、過去の歴史にも起こったと思います。そこで古典を読むことになるのですが、江戸時代によく読まれ本『菜根譚』に2つの訓示がありました。

<後編No.73>

人生の楽しみと苦しみ

【現代語訳】

物欲に縛られていると、自分のこの人生がつまらなくかなしむべきものであることがわかり、自然の本性に安じていると、自分の人生が有意義で楽しむべきものであることがわかる。その人生がどうして悲しいものであるかと悟ると、世俗的な執着の心はすくなくなってしまい、その人生がどうして楽しいものであるか悟れば、すぐれた聖人の境地が自然と開けてくる。

(以上、『菜根譚』より)

隣の芝はきれいに見える、の気持ちで、あれも、これも"欲しい"と買い漁る人がいる。

昨日も、東京ディズニーのグッズを買い漁る映像を見るに、"悲しい姿だ!"と思った人も多いと思います。

しかし、自分はどうかと振り返る?

車、家、海外旅行、子どものスポーツ、進学、等々、

自らの人生を振り返りと、隣の芝生を追いかけて来なかったか、反省もあります。

もう一つの訓示は、以下です。

<後編No.74>

物欲を去り、清浄心を得て

【現代語訳】

自分の心の中に、すでにひとかけらの物質的な欲望もなくなってしまったら、それは雪がいろりの火に溶け、氷が太陽の光に消えるように、何ものにもとらわれなかなってしまう。また、目の前の自然にひとつの清く明るい光があたったならば、それは月が天上にあり、その光が波に映っているように、すべてのものの本来の姿が見えてくる。

(以上、『菜根譚』より)

最近は、人生の終わりの準備を「終活」と称して、いろいろな取り組みもですが、実はここにもビジネスが新たに起こっています。私は、終活ビジネスなするつもりはないですが、自らの人生の終わり方を考える歳になったと思います。

朝から、あっちこっちと話が飛びましたが、今年は、年始から大地震、航空機事故の発生から、一人ひとりが、豊かさとは何か、自分も地域も、社会の豊かさも含めて、考える一年になりそうな気がしています。

続きを読む

<地震・雷・火事・火山>東北地方の大地震と大津波を予知・警告した明治の歴史学者、吉田東伍がいた。

2024年01月15日

<地震・雷・火事・火山>東北地方の大地震と大津波を予知・警告した明治の歴史学者、吉田東伍がいた。東日本大震災の大津波も「末の松山」を貞觀大津波同様に超えなかった。

『科学をうたう』の「美しい地球」の章にあった東日本大震災に関する短歌に思う。

産業技術研究所の調査結果は2009年度末には、1200年前の大津波の被害の状況が分かっていた。その資料からの警告を、予防的措置として東京電力が、外部電源を高台へ移転していたら、大規模避難も今回の汚染水も海の防水はなかったのに、残念でならない。

貞觀大津波の調査について詠んだ歌があります。

貞觀の津波来しとふ跡に立ち海までの距離四キロ思ふ(千葉なおみ)

(以下、この歌の解説から)

東日本大震災前、2005年かけて産業技術研究所のグループが、869(貞觀11)年に陸奥国(青森、岩手、宮城、福島)東方沖を震源とする地震で大津波が発生した。石巻平野、仙台平野で貞觀地震の津波堆積物なとを数回に渡り調査していた。

現在の石巻市、大槌町、双葉町、浪江町など、東日本大震災でも被害を受けたいくつもの地点で、過去の津波堆積物が見つかっていた。その結果から、新しい断層モデルが作られ、対策が講じられるはずだったが間に合わなかった。

和歌『後拾遺集』に収められた次の一首、

契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは(清原元輔)

東日本大震災後に、「末の松山」は何処か?議論となった。

本によると、

『大日本地名辞書』を編纂したことで知られる歴史学者、吉田東伍(1867〜1918)は1906年(明治39)年に、平安時代の歴史書を読み解くことで、宮城県高城市にある豊国寺裏の小高い丘が「末の松山」だと特定する論文を著した。東日本大震災の津波も、「末の松山」を越すことはなかった。

阿賀野市立吉田東伍記念館長の渡辺史生さんは、震災直後、吉田の考察は、将来の防災に役立てようと注意喚起した点を高く評価した。そして「私たちは東日本大震災の大津波の襲来を、『想定外』だったと片付けてしまうわけにはいきません」と話している。

(以上、『科学をうたう』より)

科学技術に関わるものは、自然が起こす災害への備えで、歴史にも学ぶ姿勢が必要と思いました。原子力発電の関わる人たちの危機意識の吉田東伍並みに高かったら、今回の大惨事を起こさなかったような気がしてなりません。

2012年5月5日、国内の商用原発54基すべてが停止した。それを詠んだ一首は、

日本の五十四基の原発の稼働がとまりたる<こどもの日>(田宮朋子)

しかし、10年が過ぎ、さらにウクライナ戦争から原油高、物価高からか、原発の再稼働が進んでいる。地球温暖化対策に"原発有効"を政府は言うが・・・

昔から、「地震・雷・火事・親父」と、恐れられたが、自然災害、人工災害では、「地震・雷・火事・火山」を常に想定して、行動しなければと本読み思いました。

危機意識とは何か、2つの短歌に学んだ気がします。

*参考資料:松村由利子編著『科学をうたう センス・オブ・ワンダーを求めて』

『科学をうたう』の「美しい地球」の章にあった東日本大震災に関する短歌に思う。

産業技術研究所の調査結果は2009年度末には、1200年前の大津波の被害の状況が分かっていた。その資料からの警告を、予防的措置として東京電力が、外部電源を高台へ移転していたら、大規模避難も今回の汚染水も海の防水はなかったのに、残念でならない。

貞觀大津波の調査について詠んだ歌があります。

貞觀の津波来しとふ跡に立ち海までの距離四キロ思ふ(千葉なおみ)

(以下、この歌の解説から)

東日本大震災前、2005年かけて産業技術研究所のグループが、869(貞觀11)年に陸奥国(青森、岩手、宮城、福島)東方沖を震源とする地震で大津波が発生した。石巻平野、仙台平野で貞觀地震の津波堆積物なとを数回に渡り調査していた。

現在の石巻市、大槌町、双葉町、浪江町など、東日本大震災でも被害を受けたいくつもの地点で、過去の津波堆積物が見つかっていた。その結果から、新しい断層モデルが作られ、対策が講じられるはずだったが間に合わなかった。

和歌『後拾遺集』に収められた次の一首、

契りきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波越さじとは(清原元輔)

東日本大震災後に、「末の松山」は何処か?議論となった。

本によると、

『大日本地名辞書』を編纂したことで知られる歴史学者、吉田東伍(1867〜1918)は1906年(明治39)年に、平安時代の歴史書を読み解くことで、宮城県高城市にある豊国寺裏の小高い丘が「末の松山」だと特定する論文を著した。東日本大震災の津波も、「末の松山」を越すことはなかった。

阿賀野市立吉田東伍記念館長の渡辺史生さんは、震災直後、吉田の考察は、将来の防災に役立てようと注意喚起した点を高く評価した。そして「私たちは東日本大震災の大津波の襲来を、『想定外』だったと片付けてしまうわけにはいきません」と話している。

(以上、『科学をうたう』より)

科学技術に関わるものは、自然が起こす災害への備えで、歴史にも学ぶ姿勢が必要と思いました。原子力発電の関わる人たちの危機意識の吉田東伍並みに高かったら、今回の大惨事を起こさなかったような気がしてなりません。

2012年5月5日、国内の商用原発54基すべてが停止した。それを詠んだ一首は、

日本の五十四基の原発の稼働がとまりたる<こどもの日>(田宮朋子)

しかし、10年が過ぎ、さらにウクライナ戦争から原油高、物価高からか、原発の再稼働が進んでいる。地球温暖化対策に"原発有効"を政府は言うが・・・

昔から、「地震・雷・火事・親父」と、恐れられたが、自然災害、人工災害では、「地震・雷・火事・火山」を常に想定して、行動しなければと本読み思いました。

危機意識とは何か、2つの短歌に学んだ気がします。

*参考資料:松村由利子編著『科学をうたう センス・オブ・ワンダーを求めて』

<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」

2024年01月11日

<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」のFacebookページの掲載をシェアしました。

一昨日までの活動報告がアップされていました。寒い中、できる範囲ですが、若い人たちが頑張っています。応援をよろしくお願いいたします。

・熊本支援チームの現地活動拠点

送り先

石川県七尾市大津町東小谷内11の乙

佐川急便能登営業所止

宛名

株式会社創生ななお内

熊本支援チーム

電話

08017833580

*熊本支援チーム(旧東日本大震災・熊本支援チーム)は、13年前に発生した東日本大震災の被災地支援活動をしたメンバーが、熊本地震ときも、熊本豪雨でも活動しました。大きな自然災害が発生したとき、災害ボランティア活動をする熊本のネットワーク(一般社団法人)です。

*一般社団法人熊本支援チームのホームページ

https://kumamoto-team.net/

(以下、Facebookページ「熊本支援チーム」より転載)

【能登町支援状況報告】

熊本支援チームは、能登町からの要請により、炊き出し及び支援物資をご提供させていただきました。

能登町と関係のある島田由香さんのご助力もあり、今回の支援へとつながりました。

1月4日

能登町能都中学校に宮城県東松島市の自治会及び地域の方々から預かった物資をご提供すると共に、300人の炊き出しを当日夕方、翌朝実施。

1月5日

能登町大森町長へ東松島市渥美市長からの親書をお渡しすると共に毛布100枚をお届けした。

その後、350人分の炊き出しを実施。

能登町では、未だ断水中。

地域の要望を聞きながら、能登役場と連携をとりながら、しっかりと継続して支援にあたっていきます

1月7日

能登町小木中学校にて、再度要望により、炊き出しを実施致しました。

被災地の方々は、まだ支援が行き届いていない場所も現段階では存在しています。

しっかりと地域行政との共有を行いながら、熊本支援チーム一丸となって支援を続けて参ります。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

#災害支援 #能登半島地震 #復旧 #物資支援 #熊本支援チーム #現状 #支援金 #寄付 #寄り添い #石川県 #七尾市 #感謝 #笑顔 #拡散希望

活動報告や最新の動きはInstagramでチェックしてください!

https://www.instagram.com/kumamoto_team?igsh=eGgzMnVkdjFjancy&utm_source=qr

=====

◆活動支援金の寄付

~熊本支援チーム「能登半島地震」への支援寄付(1回100円から簡単クレカ決済!)

https://square.link/u/rLmu2yl1

◆熊本支援チームサポーターズ

~サブスクで支える熊本支援チームの災害支援体制への寄付(毎月500円から)

https://community.camp-fire.jp/projects/view/325816

======

一昨日までの活動報告がアップされていました。寒い中、できる範囲ですが、若い人たちが頑張っています。応援をよろしくお願いいたします。

・熊本支援チームの現地活動拠点

送り先

石川県七尾市大津町東小谷内11の乙

佐川急便能登営業所止

宛名

株式会社創生ななお内

熊本支援チーム

電話

08017833580

*熊本支援チーム(旧東日本大震災・熊本支援チーム)は、13年前に発生した東日本大震災の被災地支援活動をしたメンバーが、熊本地震ときも、熊本豪雨でも活動しました。大きな自然災害が発生したとき、災害ボランティア活動をする熊本のネットワーク(一般社団法人)です。

*一般社団法人熊本支援チームのホームページ

https://kumamoto-team.net/

(以下、Facebookページ「熊本支援チーム」より転載)

【能登町支援状況報告】

熊本支援チームは、能登町からの要請により、炊き出し及び支援物資をご提供させていただきました。

能登町と関係のある島田由香さんのご助力もあり、今回の支援へとつながりました。

1月4日

能登町能都中学校に宮城県東松島市の自治会及び地域の方々から預かった物資をご提供すると共に、300人の炊き出しを当日夕方、翌朝実施。

1月5日

能登町大森町長へ東松島市渥美市長からの親書をお渡しすると共に毛布100枚をお届けした。

その後、350人分の炊き出しを実施。

能登町では、未だ断水中。

地域の要望を聞きながら、能登役場と連携をとりながら、しっかりと継続して支援にあたっていきます

1月7日

能登町小木中学校にて、再度要望により、炊き出しを実施致しました。

被災地の方々は、まだ支援が行き届いていない場所も現段階では存在しています。

しっかりと地域行政との共有を行いながら、熊本支援チーム一丸となって支援を続けて参ります。

引き続き、よろしくお願い申し上げます。

#災害支援 #能登半島地震 #復旧 #物資支援 #熊本支援チーム #現状 #支援金 #寄付 #寄り添い #石川県 #七尾市 #感謝 #笑顔 #拡散希望

活動報告や最新の動きはInstagramでチェックしてください!

https://www.instagram.com/kumamoto_team?igsh=eGgzMnVkdjFjancy&utm_source=qr

=====

◆活動支援金の寄付

~熊本支援チーム「能登半島地震」への支援寄付(1回100円から簡単クレカ決済!)

https://square.link/u/rLmu2yl1

◆熊本支援チームサポーターズ

~サブスクで支える熊本支援チームの災害支援体制への寄付(毎月500円から)

https://community.camp-fire.jp/projects/view/325816

======

<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。

2024年01月11日

<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。本日の熊日『一筆』で、熊本城総合事務所の津曲俊博氏の記事に、「途中の段階を見ていただくことも考えています」とあり、期待するところです。宇土櫓は、天守閣のコンクリート構造でなく、往時のままの木造5階建構造で、国内で同規模の天守閣があるほど大きな櫓と思っています。もし、現場見学会が開催されれば、ぜひ行きたいと思います。

八代亜紀さんがお亡くなりになりました。安らかにお休みください。ご冥福をお祈りいたします。

2024年01月10日

八代亜紀さんがお亡くなりになりました。大ショックです。今の時代、73歳の死は残念でなりません。機会があれば、歌謡ショーを見たいと思っていたので、悔やまれますが、熊本のため、さまざまに活動をしていただきました。特に熊本地震では、良く顔を見ていました。安らかにお休みください。ご冥福をお祈りいたします。

<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。

2024年01月10日

<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。

そのきっかっけとなった本があります。

『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。

作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。

今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。

出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。

そのきっかっけとなった本があります。

『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。

作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。

今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。

出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。

藩主が自ら思い切った贅肉落しを行う。鍋釜(官僚)を頑強に鋳る(育成する)ことが最も肝要である。〜上杉鷹山〜

2024年01月09日

<政治改革とは>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行う。鍋釜(官僚)を頑強に鋳る(育成する)ことが最も肝要である。〜上杉鷹山〜

一昨日、昨日は、20歳の集い(成人式)が各地で開催され、若人たちの輝く姿を見ることができました。これからの活躍が楽しみです。

さて朝の読書は、元都庁職員で作家の童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』を開きました。

江戸期の名藩主と言われる米沢藩の上杉鷹山を若いときから指導をしたのは儒家の細井平洲です。

藩主となり鷹山が初めて江戸から米沢藩に帰郷した時の方から・・・

(以下、童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』より抜粋)

財政も行政も最悪で、泊まるはずの宿(本陣)は潰れ、食事も用意されない状況だった。つまり、都市基盤整備が全く行われず、税ばかり高く、働き場もないなら若者はどんどん大都会に行ってしまった。

寒い中、部下たちと一緒に囲む火鉢を見ながら、「火種の誓い」なる発言が生まれる。

「責任はすべて藩主の自分にある。私が灰の中のこの小さな火種になろう。おまえたちはこの火種を受ける黒い灰になってほしい。そして、明日から米沢城内で火種運動を起せ。いつかその火が城中に漲(みなぎ)れば、やがて飛び火をして、町に住む人や村に住む人の胸に飛んでいく。そうすれば、住民もこの改革に協力してくれる」

>改革の究極的な目的は、下々が暮らし易く幸福感を感ずることにある。そのためには、藩主が入用を省き、恵み深く下々に接しなければならない。具体的には節倹な術を自身の奥向きから実行することである。

>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行うことである。

>だからといって、藩主が自ら贅肉を落す行為を、これ見よがしに他にPRするような邪な心があってはならない。

(以上、本より)

等々、細井平洲の指導を受けた鷹山の気構えの話が続くのですが、リーダーの在り方、実践行動、部下として役割、殖産興業の政策と実施、詳しく具体的に書かれています。さすが、行政マンの視点で鋭く、『嚶鳴舘遺草』を分析されていて面白い。

また、以下の部分は特に例えが生活感があって感心しました。

>藩主は米である。士農工商は薪である。地方役人は鍋釜である。最も大切なのは鍋釜である。たとえどんなに米がよく、薪がよく燃えても、鍋釜が壊れていては米はよく炊けない。鍋釜を頑強に鋳ることが最も肝要である。〜細井平洲『嚶鳴舘遺草』〜

上杉家は、様々な事情から、多くの家臣を抱えたまま、広く豊かな領地から、東北の狭い米沢藩に移されます。元々厳しい財政に加え、領地替えで大変な苦労があったと思います。

戦国時代の武士とは違い、平和な社会になり武士は地方役人となった。民から税を吸い上げるのでなく、自ら金を稼ぐことを推奨し、それを後押しする基盤整備に熱心に取り組み、財政を立て直して行ったのが上杉鷹山公でした。

現代も、政治の役割の一つに、産業の育成がありますし、基盤(インフラ)整備ももちろん重要です。

ご存知かとは思いますが、熊本藩の『時習館』の設立に尽力した儒家の秋山玉山と細井平洲は、親交があったことから、同時期に『嚶鳴舘』と『時習館』が創設されています。人のつながりを不思議に思います。

これから数日、この『上杉鷹山と細井平洲』をまた読み返そうかと考えています。

今日から3学期が始まるので、日常が戻ることになります。寒いですが、ぼちぼち朝活の準備です。

一昨日、昨日は、20歳の集い(成人式)が各地で開催され、若人たちの輝く姿を見ることができました。これからの活躍が楽しみです。

さて朝の読書は、元都庁職員で作家の童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』を開きました。

江戸期の名藩主と言われる米沢藩の上杉鷹山を若いときから指導をしたのは儒家の細井平洲です。

藩主となり鷹山が初めて江戸から米沢藩に帰郷した時の方から・・・

(以下、童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』より抜粋)

財政も行政も最悪で、泊まるはずの宿(本陣)は潰れ、食事も用意されない状況だった。つまり、都市基盤整備が全く行われず、税ばかり高く、働き場もないなら若者はどんどん大都会に行ってしまった。

寒い中、部下たちと一緒に囲む火鉢を見ながら、「火種の誓い」なる発言が生まれる。

「責任はすべて藩主の自分にある。私が灰の中のこの小さな火種になろう。おまえたちはこの火種を受ける黒い灰になってほしい。そして、明日から米沢城内で火種運動を起せ。いつかその火が城中に漲(みなぎ)れば、やがて飛び火をして、町に住む人や村に住む人の胸に飛んでいく。そうすれば、住民もこの改革に協力してくれる」

>改革の究極的な目的は、下々が暮らし易く幸福感を感ずることにある。そのためには、藩主が入用を省き、恵み深く下々に接しなければならない。具体的には節倹な術を自身の奥向きから実行することである。

>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行うことである。

>だからといって、藩主が自ら贅肉を落す行為を、これ見よがしに他にPRするような邪な心があってはならない。

(以上、本より)

等々、細井平洲の指導を受けた鷹山の気構えの話が続くのですが、リーダーの在り方、実践行動、部下として役割、殖産興業の政策と実施、詳しく具体的に書かれています。さすが、行政マンの視点で鋭く、『嚶鳴舘遺草』を分析されていて面白い。

また、以下の部分は特に例えが生活感があって感心しました。

>藩主は米である。士農工商は薪である。地方役人は鍋釜である。最も大切なのは鍋釜である。たとえどんなに米がよく、薪がよく燃えても、鍋釜が壊れていては米はよく炊けない。鍋釜を頑強に鋳ることが最も肝要である。〜細井平洲『嚶鳴舘遺草』〜

上杉家は、様々な事情から、多くの家臣を抱えたまま、広く豊かな領地から、東北の狭い米沢藩に移されます。元々厳しい財政に加え、領地替えで大変な苦労があったと思います。

戦国時代の武士とは違い、平和な社会になり武士は地方役人となった。民から税を吸い上げるのでなく、自ら金を稼ぐことを推奨し、それを後押しする基盤整備に熱心に取り組み、財政を立て直して行ったのが上杉鷹山公でした。

現代も、政治の役割の一つに、産業の育成がありますし、基盤(インフラ)整備ももちろん重要です。

ご存知かとは思いますが、熊本藩の『時習館』の設立に尽力した儒家の秋山玉山と細井平洲は、親交があったことから、同時期に『嚶鳴舘』と『時習館』が創設されています。人のつながりを不思議に思います。

これから数日、この『上杉鷹山と細井平洲』をまた読み返そうかと考えています。

今日から3学期が始まるので、日常が戻ることになります。寒いですが、ぼちぼち朝活の準備です。

<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の活動が、地元紙で紹介されました。

2024年01月07日

<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の活動が、地元紙で紹介されました。

・熊本支援チームの活動拠点

送り先

石川県七尾市大津町東小谷内11の乙

佐川急便能登営業所止

宛名

株式会社創生ななお内

熊本支援チーム

電話

08017833580

*熊本支援チーム(旧東日本大震災・熊本支援チーム)は、13年前に発生した東日本大震災の被災地支援活動をしたメンバーが、熊本地震ときも、熊本豪雨でも活動しました。大きな自然災害が発生したとき、災害ボランティア活動をする熊本のネットワーク(一般社団法人)です。

<点字開発者の命日>点字は、明治維新前の173年前にパリで盲目の教育者が開発した。

2024年01月06日

<点字開発者の命日>福祉の機器類の開発は日進月歩ですが、目が不自由な方々の情報収集に欠かせないのが「点字」です。今は当たり前のように存在しますが、私は"いつから?"と常々思っていました。

今日の熊日『読者ひろば』のページの下段に「きょうの歴史」に、以下のことが書かれていました。

(以下、記事を転載)

1852年 点字を開発したフランスの教育者ルイ・プライユがパリで死去した。43歳。3歳の時のけがが原因で失目した。自由に読み書きして意思を伝え合うため点字を開発した。国家的な功労者や偉人を対象とするパリのパンテオンに埋葬された。

(以上、熊日新聞より)

なんと点字は、日本の明治維新前、173年前にパリの教育者、それも目の不自由な人が開発していることに驚きます。大変な努力家だと思います。

現代人は、点字は当たり前にあるツールですが、考えた人がいることを忘れてはならないと思います。

Posted by ノグチ(noguchi) at

19:45

│Comments(0)

「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜

2024年01月04日

「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強固にする。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜

能登地震の被害状況がだんだん分かってくる中、亡くなった方が増えていて、広範囲であり、寒さの中、また余震が頻発中での捜索を危惧しています。

熊本日日新聞の記事で、名古屋大学名誉教授の福和伸夫氏が提唱された、木造建築の耐震改修において、

「耐震シェルター」

「防災ベッド」

一つの部屋だけ強化する。

に関心を持った。田舎の家は大きく、壁の無い間取りなので、現代の建築基準法による耐震改修では費用が高額になり、なかなか進まない現状があります。

これは一つの例ですが、

熊本地震の折り、友人の父親宅(木造2階建)の1階部分が倒壊した。1人暮らしで、1階で寝ていて、覆い被さってきた建物の下敷きになった。しかし、ベッドに寝ていて、枕元のヘッドボードが高く、上半身は身動きが取れ、1日経ったころに、消防が屋根を切り抜き助け出した。足に少しケガをしたが無事でした。

この救出例を、高齢者の方にすると、布団敷きからベッドに替える人が増えました。

防災ベッドの考え方や、自治体が支援して一部屋を強固にして命を守る耐震シェルター的改修は良いなと思いました。

建物の構造上、どの部屋を強固にするかは、間取りや建物形状を検証する必要がありますが、良い提案だと思ったので、記事を紹介しました。

令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。

2024年01月01日

令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。

年初からの読書で、『安岡正篤一日一言』より

一、年頭まず自ら意気を新たにすべし

ニ、年頭古き悔恨を棄つべし

三、年頭決然滯事を一掃すべし

四、年頭新たに一善事を発頑すべし

五、年頭新たに一佳書を読みはじむべし

そこで、今年は、修己治人の学『大学』を読むことにしました。

伝七章 「正心」について

身を修むるはその心を正すにに在り

みずからの徳性を高めようとするなら、まず心を正せとおいうのである。では、「心を正す」とはどういうことなのか。

朱子学によれば、人間の心には「性」と「情」がせめぎ合っているのだという。「性」とは天から授かった徳性であるが、そのままほうっておくと、「情」すなわち感情や欲望に曇らされたり邪魔されたりして、十分に発揮することごできない。そこで「情」を押さえて、心の正常な働きを取り戻す必要がある。それがすなわち「心を正す」ということなのである。

そういう心がしっかりと居座っていれば、よく五官をコントロールし、海外のどんな動きにも自在に反応して、対応を誤ることがないのだという。

(以上、『修己治人の学「大学」を読む』守屋洋訳著より)

安岡正篤先哲の言われる、「心を正す」とは何かを新年から考えてみます。

写真の年賀状は、身近な方々への文面です。お読みいただければ幸いです。

今年が、皆様にとって良き年でありますように願います。本年もよろしくお願いいたします。

令和6年元日 野口修一