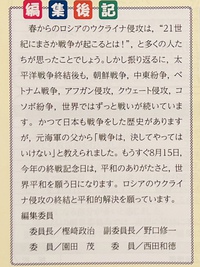

の「編集後記」は、私が担当でした。ロシアのウクライナ侵攻と8月15日の終戦記念日について書きました。

2022年07月31日

うと市議会だより8月1日号の「編集後記」は、私が担当でした。ロシアのウクライナ侵攻と8月15日の終戦記念日について書きました。ご一読いただければ幸いです。

「うと市議会だより」(議会報告)の編集は、議会運営委員長、各常任委員長の4名で、担当して作っています。編集後記は、4人の輪番で書いていて、たまたま3期目最後の編集となった「うと議会だより」8月1日号でしたが、私が編集後記を担当しました。普段は、宇土市の季節に関わることを書いてきたのですが、どうしても戦争と平和について書こうと思い立ちました。字数制限が、250文字以内なので、語り尽くせませんが、今年の終戦記念日は、日本の平和は先人たちの志と犠牲があって今があることを忘れてはいけないと思います。

平和は、努力しないと続かない、とウクライナ侵攻で思い知らされた気がします。日本は、この平和を維持し、未来世代でも継続してほしいと願います。

<役得でなく役損を考える>金の使い方を覚えるのは三代かかる。〜白州次郎〜

2022年07月21日

<役得でなく役損を考える>金の使い方を覚えるのは三代かかる。〜白州次郎〜

人の評価の一つに"潔さ"がある。

さてこの「潔さ」とは何か?

太平洋戦争の戦後処理に関わった白州次郎の言葉あります。

(以下、『白州次郎という生き方』より)

次郎は外務省が嫌いだったが、同じくらい、いわゆる財界人が嫌いだったともいう。以下はある種の財界人についての次郎の言葉だ。

「困ったときだけ大変だ大変だと大騒ぎして、政府に助けてくれと泣きついてくるが、それで儲かったときは知らぬ顔の半兵衞を決め込む。プリンシプル(原理原則)もなく、走り出したバスに飛び乗るのがうまいだけだ」

「金を儲けるは一代でできる。金を失うのも一代でできる。だけど金の使い方を覚えるのは三代かかる」

恥を知らず、自らを律することのできない人間、公私混同する人間には、きれいなお金の使い方ができないし、人の上に立つ資格はない。帝国ホテル社長の犬丸一郎はこんな言葉を覚えているそうだ。

「もうじき社長になるだろう。いいか、地位が上がるほど、役得でなく、"役損"か増えることを覚えておけ」

(以上、本より)

>公私混同する人間には、きれいなお金の使い方ができない

この文を読んだみなさんのイメージする"潔さ"とはどんな人物か?

それは、それぞれに受け止めれば良いと思います。

地位が上がるほど、役得ではなく役損を考える。これは、白州次郎の考える"潔さ"なのかもしれません。

人の評価の一つに"潔さ"がある。

さてこの「潔さ」とは何か?

太平洋戦争の戦後処理に関わった白州次郎の言葉あります。

(以下、『白州次郎という生き方』より)

次郎は外務省が嫌いだったが、同じくらい、いわゆる財界人が嫌いだったともいう。以下はある種の財界人についての次郎の言葉だ。

「困ったときだけ大変だ大変だと大騒ぎして、政府に助けてくれと泣きついてくるが、それで儲かったときは知らぬ顔の半兵衞を決め込む。プリンシプル(原理原則)もなく、走り出したバスに飛び乗るのがうまいだけだ」

「金を儲けるは一代でできる。金を失うのも一代でできる。だけど金の使い方を覚えるのは三代かかる」

恥を知らず、自らを律することのできない人間、公私混同する人間には、きれいなお金の使い方ができないし、人の上に立つ資格はない。帝国ホテル社長の犬丸一郎はこんな言葉を覚えているそうだ。

「もうじき社長になるだろう。いいか、地位が上がるほど、役得でなく、"役損"か増えることを覚えておけ」

(以上、本より)

>公私混同する人間には、きれいなお金の使い方ができない

この文を読んだみなさんのイメージする"潔さ"とはどんな人物か?

それは、それぞれに受け止めれば良いと思います。

地位が上がるほど、役得ではなく役損を考える。これは、白州次郎の考える"潔さ"なのかもしれません。

<自由と競争>戦後処理に奔走した白州次郎という人物、賛否両論ありますが、印象に残る言葉があります。

2022年07月20日

<自由と競争>戦後処理に奔走した白州次郎という人物、賛否両論ありますが、印象に残る言葉があります。

別冊宝島編集部編『白州次郎という生き方』を先週に古本屋で見つけた。視察研修に持参して開くと、以下の言葉がありました。

(以下、本より)

(太平洋戦争の)開戦後、水産業は国家統制の対象となると、

「競争をなくしちまったら生産性なんて上がるわけはないですよ」

と辞表を書き、会社を後にすることになる。

自由には覚悟が伴うと自覚したうえで、その分働く、二郎の答えは明快であった。

(以上、『白州次郎という生き方』より)

戦前にイギリスのケンブリッジ大学で学び、外交官時代の吉田茂氏と親交のあった白州次郎だが、太平洋戦争が始まると田舎に引き込み、農業を始めた。今に残る「武相荘」という自宅ですが、現代でも訪れる人は多いという。

>競争をなくしちまったら生産性なんて上がるわけはない

"自由と競争"は、戦後の日本の成長を推進した理念ですが、その分、出来ては消え、出来ては消えた事業家はたくさんいます。その中で生き残った会社が、日本社会の中で、経済を牽引しています。

白州次郎は、通称産業省を創設したメンバーの一人、"自由と競争"は、少年期から過ごしたイギリスでの教育にあると考えています。

ただ、第二次世界大戦前のイギリスは、植民地からの搾取の経済で成り立っていたこと。父の事業は、大正パブルで成功したが、逆にパブルが弾けて、白州次郎は、留学から途中帰国することになった。後にビジネスマンとしての活躍する白州次郎の生き方の基本に、海外での経験があると思います。

他にも、色々な言葉を残しています。印象に残る言葉は、後に作家となる白洲正子さんの影響もあるのだと思いますが、

よく聞く言葉が、

従順ならざる日本人

GHQに抵抗らしい抵抗をした日本人がいたとすれば、ただ二人ーー。

一人は吉田茂であり、

もう一人はこのぼくだ。

(以上、『白州次郎という生き方』より)

白州次郎の祖父は、儒家で藩の教育担当だった。日本とイギリスの教育を受けた白州次郎なる人物には、惹かれるものが有るなぁ、と思います。

別冊宝島編集部編『白州次郎という生き方』を先週に古本屋で見つけた。視察研修に持参して開くと、以下の言葉がありました。

(以下、本より)

(太平洋戦争の)開戦後、水産業は国家統制の対象となると、

「競争をなくしちまったら生産性なんて上がるわけはないですよ」

と辞表を書き、会社を後にすることになる。

自由には覚悟が伴うと自覚したうえで、その分働く、二郎の答えは明快であった。

(以上、『白州次郎という生き方』より)

戦前にイギリスのケンブリッジ大学で学び、外交官時代の吉田茂氏と親交のあった白州次郎だが、太平洋戦争が始まると田舎に引き込み、農業を始めた。今に残る「武相荘」という自宅ですが、現代でも訪れる人は多いという。

>競争をなくしちまったら生産性なんて上がるわけはない

"自由と競争"は、戦後の日本の成長を推進した理念ですが、その分、出来ては消え、出来ては消えた事業家はたくさんいます。その中で生き残った会社が、日本社会の中で、経済を牽引しています。

白州次郎は、通称産業省を創設したメンバーの一人、"自由と競争"は、少年期から過ごしたイギリスでの教育にあると考えています。

ただ、第二次世界大戦前のイギリスは、植民地からの搾取の経済で成り立っていたこと。父の事業は、大正パブルで成功したが、逆にパブルが弾けて、白州次郎は、留学から途中帰国することになった。後にビジネスマンとしての活躍する白州次郎の生き方の基本に、海外での経験があると思います。

他にも、色々な言葉を残しています。印象に残る言葉は、後に作家となる白洲正子さんの影響もあるのだと思いますが、

よく聞く言葉が、

従順ならざる日本人

GHQに抵抗らしい抵抗をした日本人がいたとすれば、ただ二人ーー。

一人は吉田茂であり、

もう一人はこのぼくだ。

(以上、『白州次郎という生き方』より)

白州次郎の祖父は、儒家で藩の教育担当だった。日本とイギリスの教育を受けた白州次郎なる人物には、惹かれるものが有るなぁ、と思います。

<笑いは幸せな老年夫婦の必需品>少年老い易く学成り難し、壮年老い易く笑顔に成り難し、老年残り少なし笑顔溢れる。

2022年07月08日

<笑いは幸せな老年夫婦の必需品>少年老い易く学成り難し、壮年老い易く笑顔に成り難し、老年残り少なし笑顔溢れる。

先週行ったリサイクルブックで手に入れた三浦朱門さんのエッセイを妻に読ませたら、笑っていた。

タイトルは「老いてなにかと怖い妻、若いころは?」

曽野綾子さんの夫、三浦朱門さん(85歳)のエッセイ『老年の品格』の冒頭の一文に、妻と共に笑った。二人の文化人夫婦には、女性秘書が年代別に3人関わっているという。その秘書たちの事ではなくて、三浦朱門さんが、その秘書たちへのある要求した話です。

(以下、本より)

私は彼女らに、妻、つまり曽野綾子の若い時の写真を探してくれ、と頼む。

「なぜですか」

彼女らは不思議そうな顔をする。

「いやね、今の彼女は恐ろしいだろ。何かというと、ボクのことをボケたんじゃないの、お言うしさ。何か言おうとすると、『人の会話のシャマをするんじゃない』と叱る。こんな怖い人と結婚した覚えはないんだ。だからよっぽど、昔の彼女はセクシーだったとか、窈窕(ようちょう)たる美女だったか、とおもってさ。ウン、なるほど、これならボクがだまされても仕方がない、というような人だったのかな、と」

そう言うと、彼女らは笑って、相手にしてくれない。もちろん、曽野の若い時の写真を探すようなことはしない。

(以上、本より)

私は、長く異業種交流会を主催してきました。当日参加も含め、その場に集まった方々を飽きさせれことなく、会話ができる雰囲気をいかにして作る(つなぐ)かを、約3時間没頭するのですが、それが主催者の役目。

会に集まる人はさまざま、自らの主張を聞いてもらうために来る人は、聞く側からすると敬遠したい方でもあります。そんな人をどうつなげるか?

まず、本人の言いたいことを全部語らせてから、「さっきの◯◯の部分に関わっている人の話を聞きませんか」と関連する方に、「◯◯について詳しく教えてあげてください」と紹介すると、自己主張しかしなかった人が聞き役に回る。これも一つの、笑顔のつながり作りと思っています。

長く一緒に棲んで居る夫婦には会話もない、とよく友人たちが語る。果たしてそうだろか?

会話がないのでなく、会話していないのが現実と思います。話をするには、まず聞き役に回れるか、が大事なのです。

高齢者は、気難しいのイメージがあるが、語ってみると三浦朱門さんのようにウィットの効いた会話を投げかける人もいます。初めて会う人は、冗談混じりの話には、ムッ!とするかもしれませんが、毎日会っていると、相手に合わせるために話をしているのか、と理解します。高齢者は、我利我利の意見ではなく、聞く耳を持ち、笑える返事をできれば、老夫婦の会話もまんざらではないと思うのですが。

現代の長い老後期間を、どう毎日楽しく過ごすか、それぞれの会話も工夫も必要なのかもしれません。

*参加資料:三浦朱門著『老年の品格』

先週行ったリサイクルブックで手に入れた三浦朱門さんのエッセイを妻に読ませたら、笑っていた。

タイトルは「老いてなにかと怖い妻、若いころは?」

曽野綾子さんの夫、三浦朱門さん(85歳)のエッセイ『老年の品格』の冒頭の一文に、妻と共に笑った。二人の文化人夫婦には、女性秘書が年代別に3人関わっているという。その秘書たちの事ではなくて、三浦朱門さんが、その秘書たちへのある要求した話です。

(以下、本より)

私は彼女らに、妻、つまり曽野綾子の若い時の写真を探してくれ、と頼む。

「なぜですか」

彼女らは不思議そうな顔をする。

「いやね、今の彼女は恐ろしいだろ。何かというと、ボクのことをボケたんじゃないの、お言うしさ。何か言おうとすると、『人の会話のシャマをするんじゃない』と叱る。こんな怖い人と結婚した覚えはないんだ。だからよっぽど、昔の彼女はセクシーだったとか、窈窕(ようちょう)たる美女だったか、とおもってさ。ウン、なるほど、これならボクがだまされても仕方がない、というような人だったのかな、と」

そう言うと、彼女らは笑って、相手にしてくれない。もちろん、曽野の若い時の写真を探すようなことはしない。

(以上、本より)

私は、長く異業種交流会を主催してきました。当日参加も含め、その場に集まった方々を飽きさせれことなく、会話ができる雰囲気をいかにして作る(つなぐ)かを、約3時間没頭するのですが、それが主催者の役目。

会に集まる人はさまざま、自らの主張を聞いてもらうために来る人は、聞く側からすると敬遠したい方でもあります。そんな人をどうつなげるか?

まず、本人の言いたいことを全部語らせてから、「さっきの◯◯の部分に関わっている人の話を聞きませんか」と関連する方に、「◯◯について詳しく教えてあげてください」と紹介すると、自己主張しかしなかった人が聞き役に回る。これも一つの、笑顔のつながり作りと思っています。

長く一緒に棲んで居る夫婦には会話もない、とよく友人たちが語る。果たしてそうだろか?

会話がないのでなく、会話していないのが現実と思います。話をするには、まず聞き役に回れるか、が大事なのです。

高齢者は、気難しいのイメージがあるが、語ってみると三浦朱門さんのようにウィットの効いた会話を投げかける人もいます。初めて会う人は、冗談混じりの話には、ムッ!とするかもしれませんが、毎日会っていると、相手に合わせるために話をしているのか、と理解します。高齢者は、我利我利の意見ではなく、聞く耳を持ち、笑える返事をできれば、老夫婦の会話もまんざらではないと思うのですが。

現代の長い老後期間を、どう毎日楽しく過ごすか、それぞれの会話も工夫も必要なのかもしれません。

*参加資料:三浦朱門著『老年の品格』

<水俣病は終わっていない>今年の参院選挙、熊本県の候補者で、水俣病について語る人は誰もいない、聞こえない。

2022年07月05日

<水俣病は終わっていない>今年の参院選挙、熊本県の候補者で、水俣病について語る人は誰もいない、聞こえない。〜東京で水俣病写真展開催中〜

東京で、「9人の写真家が見た水俣」という写真展が開催されていることを本日の熊日記事で知りました。東京都千代田区・丸の内フォトギャラリーで7月4日(〜30日まで)から始まったという。主催者たちは、

「遠く離れた東京の人にも、水俣病問題が続いていることを知ってほしい」

と呼びかけている。

カメラマンの一人・桑原史成氏は、

「水俣病問題が終わっていないことを少しでも多くの若い人に知ってほしい」

と訴えている。

桑原氏は東京都江東区の方、60年間水俣病について撮り続けておられることを敬服します。

政治家、特に熊本県内の国会議員は、水俣病問題に関して、はたしてどれだけ水俣に足を運んでいるか、そこから水俣病に関する意識レベルを検証しなければと思います。

>水俣病問題はつづいている

これは、熊本県民自身も忘れてないけない、と思います。

<すぐに名前が出ない?>「老いて将(まさ)に智ならんとして而も耄(もう)之に及ぶ」〜中国古典『左伝』より〜

2022年07月02日

<すぐに名前が出ない?>「老いて将(まさ)に智ならんとして而も耄(もう)之に及ぶ」〜中国古典『左伝』より〜

最近、さっと名前が出てこない!、記憶とは不思議で、常に会っている人の名前が、"ポッ"と頭から消えるとか、直前まで会っていた人の名前の一部と、語らなければならない人の名前の一部がつながって口から出る。

これは、ボケの始まりだろうか?

今朝の読書は、半藤一利著書の文を集めた『歴史と人生』にあった夏目漱石の句の紹介から、歳をとる意味を教えています。

(以下、本より)

明治三十二年に一句、

耄碌(もうろく)と 名のつく老いの 頭巾かな

わたくしはこの漱石の句を読むたびに、だれに教わったのかどこで読んだのかを忘れたが、『左伝』(史書『春秋』の注釈書)にあるという諺を思い出してしまう。

「老いて将(まさ)に智ならんとして而も耄(もう)之に及ぶ」ーーその意味は、老いたために非常に智となった、物事がいろいろとわかるようになった、が、その年ごろになるとボケのほうがきてしまう、というのである。漱石の句はまさしくここを詠んでいる。三十二歳にしてこの哲理をさとった漱石はひたすら急ぎすぎたような気がしてならない。

(『漱石先生大いに笑う』)

歳を重ねると、知識量はそれなりに増え、さまざまな経験も重ねて、あーだ、こーだ、と話はできるのですが、肝心な固有名が出なくなると、語りに迫力を欠いてしまう。

名前がサッと出なくなったら、要注意、黄色信号というところでしょうか。

漱石先生は、すでに32歳で、老いの境地を俳句に詠んでいたことを驚きます。やはり、凡人ではないな、と思います。

>吾輩は猫である、名前はまだ無い。

すぐに名前が出てくるように、そろそろ頭の体操をしなければと、朝から思いました。

今日は、朝の涼しいうちに、畑の雑草刈りをやりたいと思います。暑くなりそうです、熱中症にならないように気を付け、作業したいと思います。

最近、さっと名前が出てこない!、記憶とは不思議で、常に会っている人の名前が、"ポッ"と頭から消えるとか、直前まで会っていた人の名前の一部と、語らなければならない人の名前の一部がつながって口から出る。

これは、ボケの始まりだろうか?

今朝の読書は、半藤一利著書の文を集めた『歴史と人生』にあった夏目漱石の句の紹介から、歳をとる意味を教えています。

(以下、本より)

明治三十二年に一句、

耄碌(もうろく)と 名のつく老いの 頭巾かな

わたくしはこの漱石の句を読むたびに、だれに教わったのかどこで読んだのかを忘れたが、『左伝』(史書『春秋』の注釈書)にあるという諺を思い出してしまう。

「老いて将(まさ)に智ならんとして而も耄(もう)之に及ぶ」ーーその意味は、老いたために非常に智となった、物事がいろいろとわかるようになった、が、その年ごろになるとボケのほうがきてしまう、というのである。漱石の句はまさしくここを詠んでいる。三十二歳にしてこの哲理をさとった漱石はひたすら急ぎすぎたような気がしてならない。

(『漱石先生大いに笑う』)

歳を重ねると、知識量はそれなりに増え、さまざまな経験も重ねて、あーだ、こーだ、と話はできるのですが、肝心な固有名が出なくなると、語りに迫力を欠いてしまう。

名前がサッと出なくなったら、要注意、黄色信号というところでしょうか。

漱石先生は、すでに32歳で、老いの境地を俳句に詠んでいたことを驚きます。やはり、凡人ではないな、と思います。

>吾輩は猫である、名前はまだ無い。

すぐに名前が出てくるように、そろそろ頭の体操をしなければと、朝から思いました。

今日は、朝の涼しいうちに、畑の雑草刈りをやりたいと思います。暑くなりそうです、熱中症にならないように気を付け、作業したいと思います。

重すぎるランドセルを、キャリーバックにすると、重さ9割軽減するアイデアを子どもが出した。

2022年07月01日

重すぎるランドセルを、キャリーバックにすると、重さ9割軽減するアイデアを子どもが出した。

すると大人から、批判の声が?

ビジネスマンたちは、どこへ行くにもキャリーバックで、軽く快適な移動をしている。

なぜ、子どもはやっていけないのか?

キャリーバック式のランドセルの開発には賛成です。

段差があるとか、足下の悪い道では使えないですが、今日のような酷暑の日には、背中は汗びっしょりになる。コロコロと引っ張っていけば、背中にも風が当たり涼しい。

#東京新聞web

#キャリーバック型ランドセル

#ランドセルは重すぎる

#小学生のランドセル改革

<今をスタートとする>人間は生き、人間は堕ちる。〜半藤一利〜

2022年07月01日

<今をスタートとする>人間は生き、人間は堕ちる。〜半藤一利〜

<政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である(坂口安吾)>

昨日は、参院選の遊説で開催された街頭演説に参加しました。朝9時から始まった街頭演説でしたが、すでに気温は30℃近い気温、終わる頃には30℃を超えていた。

候補者の前に、数名応援演説をされる中で、熊本地震、水害、コロナ禍、さらにアサリ産地の宇土市なので、アサリ産地偽装と話が続き、終わりに出るのが国の支援の話でした。

災害支援は、阪神淡路大震災以来、さまざまな支援が増えて、加えてボランティア活動も活発になって来ました。

しかし、最後は自らの被害を受け入れて、再建に向けての活動を起こさないと、支援だけでは生きてゆけない。冒頭の言葉は、作家の坂口安吾氏の言葉と、半藤一利氏が、『歴史と人生』で紹介している文の一部です。

坂口安吾氏の言葉は、

「人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な道はない」

「堕ちる道を堕ちることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である」

(以上、『歴史と人生』より)

>自分自身を発見し、救わなければならない。

勝海舟の言葉に、「今の現状からスタートする」意味のことをなんだも語ったという。

かつての話をしても、戻れない話。厳しい現実から逃れられない。ならば、自ら何ができるかを考え、行動を起こすことからしか、物事は始まらない。

>政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない

昨日コメントした木内信胤氏の言葉「政治と経済は同じこと」からも、政治の支援、経済の成長頼りでは、何も始まらない。

人間は、厳しいどん底の状況にならなければ、自らの能力も役割も理解できないし、自ら動かないと何も起こらない。

勝海舟の「今をスタートとする」の思考で、毎日、気持ちをリニューアルして、活動しなければと思います。

<政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である(坂口安吾)>

昨日は、参院選の遊説で開催された街頭演説に参加しました。朝9時から始まった街頭演説でしたが、すでに気温は30℃近い気温、終わる頃には30℃を超えていた。

候補者の前に、数名応援演説をされる中で、熊本地震、水害、コロナ禍、さらにアサリ産地の宇土市なので、アサリ産地偽装と話が続き、終わりに出るのが国の支援の話でした。

災害支援は、阪神淡路大震災以来、さまざまな支援が増えて、加えてボランティア活動も活発になって来ました。

しかし、最後は自らの被害を受け入れて、再建に向けての活動を起こさないと、支援だけでは生きてゆけない。冒頭の言葉は、作家の坂口安吾氏の言葉と、半藤一利氏が、『歴史と人生』で紹介している文の一部です。

坂口安吾氏の言葉は、

「人間は生き、人間は堕ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な道はない」

「堕ちる道を堕ちることによって、自分自身を発見し、救わなければならない。政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない物である」

(以上、『歴史と人生』より)

>自分自身を発見し、救わなければならない。

勝海舟の言葉に、「今の現状からスタートする」意味のことをなんだも語ったという。

かつての話をしても、戻れない話。厳しい現実から逃れられない。ならば、自ら何ができるかを考え、行動を起こすことからしか、物事は始まらない。

>政治による救いなどは上皮だけの愚にもつかない

昨日コメントした木内信胤氏の言葉「政治と経済は同じこと」からも、政治の支援、経済の成長頼りでは、何も始まらない。

人間は、厳しいどん底の状況にならなければ、自らの能力も役割も理解できないし、自ら動かないと何も起こらない。

勝海舟の「今をスタートとする」の思考で、毎日、気持ちをリニューアルして、活動しなければと思います。

Posted by ノグチ(noguchi) at

06:12

│Comments(0)