放課後児童クラブ(学童保育)の学習会。〜発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重〜

2024年01月30日

<発達障がいの対応は、一般化ではなく、その子らしさの尊重>

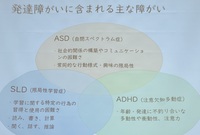

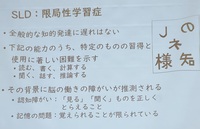

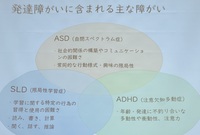

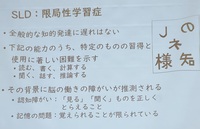

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

本日は、八代市の大田郷コミュニティセンターで開催される「放課後児童クラブ(学童保育)の学習会」を聞くために参加しています。今回の講師が、熊本県南部発達障がい者支援センターの大石恵相談員で、テーマが「発達障がいの理解と支援」というのに関心があり、昨日の告知記事を見て、連絡して参加者に加えてもらいました。

現在の発達障がい児への支援は、充実してきたなぁ、と思いました。

20年ほど前、知的障がい者のスポーツイベント「スペシャルオリンピックス」の開催告知活動で、トーチランを宇土市で開催したするため、市内の全小学校の支援クラス(当時、なかよしクラス)を回り、参加要請をしたときに教師たちから聞いた言葉に、

「ここ(なかよしクラス)にくる子は手厚い支援を受けることができるが、問題は、グレーゾーンの子どもたちです」

と何人も話していたのを思い出します。

当時は、まだ発達障がいという言葉はあれど、保護者に知られておらず、知的障がい児にはしたくないの意識が強く、グレーゾーンの子どもは、学習について行けずに、多動の子どもは、馴染めず、教師も苦労していた時期でした。

今日の話は、"発達障がい児・者"が、だんだん世の中に理解が浸透し、支援策も初めの方は、取り組みの早い自治体だけでしたが、国の支援も手厚くなったきました。

本日の研修の内容は、一般の子どもと発達障がい児との共育(共に育てる)の考え方についての学びがたくさんありました。

これからは、この手厚く支援のある子どもたちが、大人になり地域で暮らす共生社会をどう創っていくかに課題が移っていくように思いました。

この研修を主催した団体と言うか、リーダーは、手弁当で何もかもやっていて、すごい、素晴らしい活動と思い、話しを聞いていました。

11月17日の記事

2023年11月17日

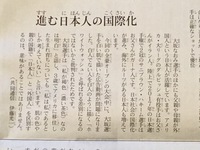

日韓の交流を もっと盛んに

10月に私が体験した日韓交流のことを、熊日新聞の市民投稿『読者ひろば』に投稿した文が、本日に掲載されていました。とても近い国であり、古(いにしえ)の時代から文化交流のある朝鮮半島の韓国は、日本にとって最も重要な国と思います。民間の交流を盛んにして、さらに身近な国になるように願っています。

多くの方に読んでいただきたく、ブログにもアップしました。

#日韓交流

#熊本県と忠清南道

#熊本県日韓親善協会

#姉妹提携40周年

#熊本県つばさの会

<経済の中心の変化>元TwitterのXは、なんかやめようかな?、バブル期の変化は・・

2023年09月20日

<経済の中心の変化>元TwitterのXは、なんかやめようかな?、バブル期の変化は・・

時代は変わっているのでしょうね。

電気自動車のメインは、いずれアジアに移っていくので、創業者のテスラーの時代はいつまで続くのか?

太平洋戦争後の産業変化と経済発展エリアは、変わり続けました。

日本のバブル期には、アメリカの不動産を買った。

中国の今のバブル期は、日本とアメリカの不動産を買った。

次は、インドのバブル経済が始まる。

さて、何処へ投資はいくのか?

インドの人口が、一人っ子政策の中国を超えた。

アフリカの隆盛が始まっている。

日本は、何処へいくのか?

時代は変わっているのでしょうね。

電気自動車のメインは、いずれアジアに移っていくので、創業者のテスラーの時代はいつまで続くのか?

太平洋戦争後の産業変化と経済発展エリアは、変わり続けました。

日本のバブル期には、アメリカの不動産を買った。

中国の今のバブル期は、日本とアメリカの不動産を買った。

次は、インドのバブル経済が始まる。

さて、何処へ投資はいくのか?

インドの人口が、一人っ子政策の中国を超えた。

アフリカの隆盛が始まっている。

日本は、何処へいくのか?

<新聞購読が減少続く?>市民投稿『読者ひろば』の何処にあるのか?・・・あれ!、ここか。

2023年04月22日

<新聞購読が減少続く・・10年後は?>市民投稿『読者ひろば』の何処にあるのか?・・・あれ!、ここか。

投稿者は2人だけ?

えらく少ないなから、ふと思い、最近の新聞購読者の減少を危惧していたので、ネットで、「新聞購読数の減少?」のキーワードで検索したら、なんと

全国で、昨年190万部近く新聞購読数が減少していた。

さらに驚くべきは、熊日新聞の購読数は23万部台まで下がっていました。以前は、多い時は40万部を超えていたように記憶していますので、半分近くまで減っていました。

組織も変化があり、前宇土支局長の記者は事業部へ移り、宇土支局は無くなり、熊本県央を管轄する宇城総局の中に、宇土支局長ポストを設けて活動が、今年から始まった。

最近、テレビを持たない若者たちが増えていると聞きますが、テレビを生み出した母体の新聞本体が、さらに危うくなっています。このまま190〜200万部づつ減り続くと、10年もすれば、新聞という仕事が無くなる?ような意見もあります。

私は、ある意味新聞を活用して来た世代なので、新聞の斜陽化はとても悲しくてなりません。活字世代、特に地方紙の存続を願っています。

投稿者は2人だけ?

えらく少ないなから、ふと思い、最近の新聞購読者の減少を危惧していたので、ネットで、「新聞購読数の減少?」のキーワードで検索したら、なんと

全国で、昨年190万部近く新聞購読数が減少していた。

さらに驚くべきは、熊日新聞の購読数は23万部台まで下がっていました。以前は、多い時は40万部を超えていたように記憶していますので、半分近くまで減っていました。

組織も変化があり、前宇土支局長の記者は事業部へ移り、宇土支局は無くなり、熊本県央を管轄する宇城総局の中に、宇土支局長ポストを設けて活動が、今年から始まった。

最近、テレビを持たない若者たちが増えていると聞きますが、テレビを生み出した母体の新聞本体が、さらに危うくなっています。このまま190〜200万部づつ減り続くと、10年もすれば、新聞という仕事が無くなる?ような意見もあります。

私は、ある意味新聞を活用して来た世代なので、新聞の斜陽化はとても悲しくてなりません。活字世代、特に地方紙の存続を願っています。

<不登校とは?>子どもに教育への暴力的強制は効果がない。〜暉峻淑子〜

2022年06月04日

<不登校とは?>教育は学ぼうとする自発性があってはじめて成り立つのだから、子どもに教育への暴力的強制は効果がない。〜暉峻淑子(てるおか いつこ)〜

(少々長文です。お時間ある時お読みください。)

暉峻淑子著『豊かさの条件』なる本に、「増えつづける不登校」のテーマで、書かれた文があります。

この本の初版は2003年5月で、もう20年前の著書です。

(以下、本より)

文科者の発表によると、2001年度の不登校の子どもは13万8722人、10年前に比べて2.1倍。いまもその数は増えつづている。義務と考えられていた学校教育が、病気や貧困によってではなく、子ども自身によって拒否されているのだ。

(以上、『豊かさの条件』より)

文科者の調査で、2021年の不登校の児童生徒数は、19万6127人との発表があっている。20年で、6万人増えている。

果たして、これは不登校といえる数だろうか?

先日、フリースクールを視察研修に出向いた。子どもたちは、活き活きと学び合っていた様子から、今の学校の在り方に問題あるのでは、と考えてしまう。

この本に、大学検定で大学に入った学生が語ったことは、

「教育委員会や学校は、「生徒指導」という名目でさえあれば、一方的にどんなことをしてもいいと思っている。・・・学校は就職のためには必要かもしれないけど、生きる意味を見えなくするところだ」

もう一人の学生は、

「授業がつまらない。国語のテストで、文の一部に傍線ひいて、傍線の部分で作者は何を言っているか、なんて問題がある。いろいろに解釈できるのに、正解はひとつ。違う解釈をすると点がもらえない。点数競争の中では、けっきょく出題者の気にいるように答えるという技術と処理能力をつけるだけ。深く考えるだけ損になる」

私も学生のころ、考え方はいろいろ有るし、感じることもそれぞれに違うのに、しかし答えがひとつ有る。すると、答えを感覚的に合わせる工夫をするようになる。

学びではなく、記憶することになっているのでは?

この文の末尾に、以下のことが書かれている。

(以下、本より)

「ほかのお子さんはちゃんと通学してます」と言われると親は力ずくで学校につれていく。しかし子どもにとって学校は生きるか死ぬかの大問題なので、全身で抵抗する。教育は学ぼうとする自発性があってはじめて成り立つのだから、子どもに教育への暴力的強制は効果がない。

(以上、『豊かさの条件』より)

実は、私は小学校から高校まで無欠席で通学しました。(一日だけ、風疹を患い早退した)当時は、毎日学校に行くことが義務だったように、親にしつけられたのだろう。父母は、戦時下で青春を過ごした世代、学校自体有って無いようなものでした。

昭和が終わり、平成、令和と変わる中、学校の役割が変わってきていると感じます。多くの子どもは、変わらずに学校へ通っています。だから、学校に来ない子どもは、不登校と言われる。

>教育は学ぼうとする自発性があってはじめて成り立つのだから、子どもに教育への暴力的強制は効果がない。

子どもの興味を尊重して、学びたい自発性を子ども自身が追求できる環境を整えることこそが、本来の教育なのではと思います。

私は、多様な学びの場が増え、子どもの居場所を子ども自ら選択できるようになれば、不登校という言葉も無くなるのでは、と思っています。

朝から、長々と書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

(少々長文です。お時間ある時お読みください。)

暉峻淑子著『豊かさの条件』なる本に、「増えつづける不登校」のテーマで、書かれた文があります。

この本の初版は2003年5月で、もう20年前の著書です。

(以下、本より)

文科者の発表によると、2001年度の不登校の子どもは13万8722人、10年前に比べて2.1倍。いまもその数は増えつづている。義務と考えられていた学校教育が、病気や貧困によってではなく、子ども自身によって拒否されているのだ。

(以上、『豊かさの条件』より)

文科者の調査で、2021年の不登校の児童生徒数は、19万6127人との発表があっている。20年で、6万人増えている。

果たして、これは不登校といえる数だろうか?

先日、フリースクールを視察研修に出向いた。子どもたちは、活き活きと学び合っていた様子から、今の学校の在り方に問題あるのでは、と考えてしまう。

この本に、大学検定で大学に入った学生が語ったことは、

「教育委員会や学校は、「生徒指導」という名目でさえあれば、一方的にどんなことをしてもいいと思っている。・・・学校は就職のためには必要かもしれないけど、生きる意味を見えなくするところだ」

もう一人の学生は、

「授業がつまらない。国語のテストで、文の一部に傍線ひいて、傍線の部分で作者は何を言っているか、なんて問題がある。いろいろに解釈できるのに、正解はひとつ。違う解釈をすると点がもらえない。点数競争の中では、けっきょく出題者の気にいるように答えるという技術と処理能力をつけるだけ。深く考えるだけ損になる」

私も学生のころ、考え方はいろいろ有るし、感じることもそれぞれに違うのに、しかし答えがひとつ有る。すると、答えを感覚的に合わせる工夫をするようになる。

学びではなく、記憶することになっているのでは?

この文の末尾に、以下のことが書かれている。

(以下、本より)

「ほかのお子さんはちゃんと通学してます」と言われると親は力ずくで学校につれていく。しかし子どもにとって学校は生きるか死ぬかの大問題なので、全身で抵抗する。教育は学ぼうとする自発性があってはじめて成り立つのだから、子どもに教育への暴力的強制は効果がない。

(以上、『豊かさの条件』より)

実は、私は小学校から高校まで無欠席で通学しました。(一日だけ、風疹を患い早退した)当時は、毎日学校に行くことが義務だったように、親にしつけられたのだろう。父母は、戦時下で青春を過ごした世代、学校自体有って無いようなものでした。

昭和が終わり、平成、令和と変わる中、学校の役割が変わってきていると感じます。多くの子どもは、変わらずに学校へ通っています。だから、学校に来ない子どもは、不登校と言われる。

>教育は学ぼうとする自発性があってはじめて成り立つのだから、子どもに教育への暴力的強制は効果がない。

子どもの興味を尊重して、学びたい自発性を子ども自身が追求できる環境を整えることこそが、本来の教育なのではと思います。

私は、多様な学びの場が増え、子どもの居場所を子ども自ら選択できるようになれば、不登校という言葉も無くなるのでは、と思っています。

朝から、長々と書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。

<地方図書館改革>たくさんの大人向けより、少数の若い世代の学びの機会を増やすことが、若者たちの未来への夢を育む。

2022年05月03日

<地方図書館改革>たくさんの大人向けより、少数の若い世代の学びの機会を増やすことが、若者たちの未来への夢を育む。また多様性も必要だし、使いやすさも。

作家の佐藤優氏の著書『還暦からの人生戦略』を読んでいて思った。

(以下、『還暦からの人生戦略』より)

本との出会いを求めるのではなく、単に時間をつぶすために行くのだとしたら少し寂しい。私自身は、還暦をすぎてからの読書は暇つぶしではなく、しっかりした学ぶべき目的や対象があって、それを深掘りするものであってほしいと思います。〜佐藤優〜

今、図書館の在り方、使い方が問われているように思います。

その地域の文化と歴史の拠点だった図書館の役割が薄れて来ていると思います。

ネット社会になり、なんでも検索して調べることができるようになった。確かに年配者には図書館は「調べるところ」ですが、若い世代の本離れから、たまに行くと高校生の勉強の場所(自習室)になっていたり、特に夏休みなどは、高校生ばかりが目立つ。

平日に、地元図書館にふらっと寄ると、男性の高齢者がちらほらある程度、図書館の利用者も減って来ているな、と感じます。

日本も外国籍の方々が増え、多様化して来ている中、図書館も日本文化だけでなく、多国籍の文化や歴史、加えて言語も多様化する必要があると考えています。

技能実習生、農業実習生の東南アジアの若者たちが、生涯学習に使える本が地方の図書館に無い。たくさんの大人向けより、少数の若い世代の学びの機会を増やすことが、若者たちの未来への夢を育むと思います。

これからの市町村図書館は、その自治体が目指す歴史文化の"まちづくり"の発信拠点に変わる必要がある。これまでの受け身の貸し出し図書館から、多様な文化の発信する情報源、交流拠点に変わることが必要と考えています。

新しい図書館、今月、最新の「まちなか図書館」を見学に行こうと仲間と計画中です。

作家の佐藤優氏の著書『還暦からの人生戦略』を読んでいて思った。

(以下、『還暦からの人生戦略』より)

本との出会いを求めるのではなく、単に時間をつぶすために行くのだとしたら少し寂しい。私自身は、還暦をすぎてからの読書は暇つぶしではなく、しっかりした学ぶべき目的や対象があって、それを深掘りするものであってほしいと思います。〜佐藤優〜

今、図書館の在り方、使い方が問われているように思います。

その地域の文化と歴史の拠点だった図書館の役割が薄れて来ていると思います。

ネット社会になり、なんでも検索して調べることができるようになった。確かに年配者には図書館は「調べるところ」ですが、若い世代の本離れから、たまに行くと高校生の勉強の場所(自習室)になっていたり、特に夏休みなどは、高校生ばかりが目立つ。

平日に、地元図書館にふらっと寄ると、男性の高齢者がちらほらある程度、図書館の利用者も減って来ているな、と感じます。

日本も外国籍の方々が増え、多様化して来ている中、図書館も日本文化だけでなく、多国籍の文化や歴史、加えて言語も多様化する必要があると考えています。

技能実習生、農業実習生の東南アジアの若者たちが、生涯学習に使える本が地方の図書館に無い。たくさんの大人向けより、少数の若い世代の学びの機会を増やすことが、若者たちの未来への夢を育むと思います。

これからの市町村図書館は、その自治体が目指す歴史文化の"まちづくり"の発信拠点に変わる必要がある。これまでの受け身の貸し出し図書館から、多様な文化の発信する情報源、交流拠点に変わることが必要と考えています。

新しい図書館、今月、最新の「まちなか図書館」を見学に行こうと仲間と計画中です。

相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>〜40年前のSF映画『プレードランナー』〜

2022年04月29日

相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>〜40年前のSF映画『プレードランナー』〜

ここ数日、太平洋戦争のことを、ウクライナ戦争の発言者たちが語るようになった。

真珠湾奇襲攻撃

原爆投下

では、太平洋戦争は、どこから始まったのか?

大航海時代から続く、殖民地支配の歴史から、領土拡大の戦争が何度も起きた。第二世界大戦後、各地で独立運動(紛争)も起こった。

太平洋戦争が終結した時、もう国同士の戦争は無いと思っていたが、実際には、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争、アフガン紛争、コソボ紛争、チェチェン紛争、アフリカでも未だに戦火が消えることがない。

人間の愚かさが、そこには見えて来る。

本日の熊日コラム『新生面』に、40年前のSF映画を通して、現在のウクライナ戦争について書かれていました。

最後の部分を転載すると、

(以下、『新生面』より)

『アンドロイドは!』に戻れば、著者のディック氏は、人間とは何かという問いに「親切であること」と答えた、と訳者のあとがきにある。どんな姿をしていようと、どこの星で生まれようと、親切な存在はすべて「人間」であると。誰もが人間であれば、と夢想する。

(以上、本日の熊日コラム『新生面』より)

企業倫理にも、「親切、丁寧」の言葉をよく耳にする。

SF映画『プレードランナー』のアンドロイドの原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の中に、以下のことで人間を表現しているとありました。

(以下、熊日から転載)

人間そっくりのアンドロイドを見分けるために共感力を調べる場面がある。アンドロイドはパスできず、相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>と主人公は思う。

(以上、『新生面』より)

21世紀は"共感の時代"と語った人が多くいました。

共感とは、ある意味相手を思いやることですが、戦争になると、自らの命を守る、自らの主張が正義、自らの目的達成まで、相手は全て悪となります。

だから戦争は始めてはいけない。

本日の熊日『新生面』は、国連の役割りが大きな意味を持つ、と訴えているように感じました。

人間の"共感力"は、今回のウクライナ戦争で通用するのか?

民間人の安全避難の要求を申し出た国連の動きに期待しつつも、平和を願う宗教家たちの活動にも期待したい。

とにかく、早い停戦と和平の話し合いを始めてほしいと願っています。

<言論の自由>奢れるものは久しからず。満つれば欠ける。覆水盆に返らず。〜諺から〜

2022年04月26日

<言論の自由>奢れるものは久しからず。満つれば欠ける。覆水盆に返らず。〜諺から〜

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

アメリカの企業評価、世界売上げ高トップ500社「フォーチュン500」に30年ランクインするの会社は、ほんの一握りしかいない。

日本のバブル経済時代、フォーチュン500のベストテンに何社も入った日本の銀行だったが、今はランクインしていない。

フォーチュン500に何十年もランクインしている企業は、時代に合わせて脱皮(業態変化)して生き残って来ている。

日本は、バブル経済が終わってからの20年を、"失われた20年"との評価する人も多い。まさに世界のトップに位置した日本企業が、フォーチュン500の下位になってしまった。

今朝の読書で、『菜根譚』に以下の言葉がありました。

満ちれば欠ける道理(菜根譚前集No.203)

【現代語訳】

富貴や権力が最高に達した人は、水が器から今まさにあふれようとしてあふれずにいるようなものである。それ以上に一滴を加えることをひたすら嫌い避ける。

さし迫った危険な位置にいる人は、木が今にも折れようとして折れずにいるようなものである。それ以上に一押しさえ加えることをひたすら嫌い避ける。

(以上、菜根譚から)

パンパンに張り膨らんだ風船には小さな針のひと刺し、コップ溜まった水が表面張力でやっとあふれずにいる状況に小さな水滴一つ落とす、で形成がカラッと変わる。

人も頂点に居続けるには、常に緊張し、変化し続けなければ、その地位を維持できない。まさに24時間爪先立ちの状況だと思います。

トップにいる人は、"いつかは終わる"を意識して、下降に転じた後の対応を準備することを忘れてはいけない。

ところが人間は、トップから陥落することを想像することを知らない。ウクライナ侵攻を決断した、現代のロシア皇帝のプーチン大統領の目論みは、大きく誤算だったことが、露呈しつつある。

菜根譚の訓示だけでなく、

奢れるものは久しからず。

満つれば欠ける。

覆水盆に返らず。

トップに位置する人への訓示は、世界に数えきれないほど有る。ウクライナ戦争は、ベトナム化しつつある。まさに東西冷戦時代の東西大国の"代理戦争"と化している。

プーチン大統領は、侵攻して4日後に勝利宣言する「勝利宣言原稿」が記されていたことが、SNSでリークされた。

トップに君臨し続けて、見えて(聴こえて)いない部分が増えていたのではないか?

自らの地位を保つための政治を四半世紀近くやっていては、次期リーダーの育成はできない。出てこれない。国も企業も、多様な人材がどんどん出てくるようでないと、発展につながらない。

一時西側諸国に近づきつつあったロシアだが、新しいリーダーの登場を出やすくしないと、北朝鮮のように軍事国家的な動きしかできなくなると危惧します。

やはり言論の自由は大事だなぁ、とつくづく思います。しかし身勝手な発言・発信はいけない、地域社会がより良くなるように謙虚な発言でなければならない、と思います。

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

アメリカの企業評価、世界売上げ高トップ500社「フォーチュン500」に30年ランクインするの会社は、ほんの一握りしかいない。

日本のバブル経済時代、フォーチュン500のベストテンに何社も入った日本の銀行だったが、今はランクインしていない。

フォーチュン500に何十年もランクインしている企業は、時代に合わせて脱皮(業態変化)して生き残って来ている。

日本は、バブル経済が終わってからの20年を、"失われた20年"との評価する人も多い。まさに世界のトップに位置した日本企業が、フォーチュン500の下位になってしまった。

今朝の読書で、『菜根譚』に以下の言葉がありました。

満ちれば欠ける道理(菜根譚前集No.203)

【現代語訳】

富貴や権力が最高に達した人は、水が器から今まさにあふれようとしてあふれずにいるようなものである。それ以上に一滴を加えることをひたすら嫌い避ける。

さし迫った危険な位置にいる人は、木が今にも折れようとして折れずにいるようなものである。それ以上に一押しさえ加えることをひたすら嫌い避ける。

(以上、菜根譚から)

パンパンに張り膨らんだ風船には小さな針のひと刺し、コップ溜まった水が表面張力でやっとあふれずにいる状況に小さな水滴一つ落とす、で形成がカラッと変わる。

人も頂点に居続けるには、常に緊張し、変化し続けなければ、その地位を維持できない。まさに24時間爪先立ちの状況だと思います。

トップにいる人は、"いつかは終わる"を意識して、下降に転じた後の対応を準備することを忘れてはいけない。

ところが人間は、トップから陥落することを想像することを知らない。ウクライナ侵攻を決断した、現代のロシア皇帝のプーチン大統領の目論みは、大きく誤算だったことが、露呈しつつある。

菜根譚の訓示だけでなく、

奢れるものは久しからず。

満つれば欠ける。

覆水盆に返らず。

トップに位置する人への訓示は、世界に数えきれないほど有る。ウクライナ戦争は、ベトナム化しつつある。まさに東西冷戦時代の東西大国の"代理戦争"と化している。

プーチン大統領は、侵攻して4日後に勝利宣言する「勝利宣言原稿」が記されていたことが、SNSでリークされた。

トップに君臨し続けて、見えて(聴こえて)いない部分が増えていたのではないか?

自らの地位を保つための政治を四半世紀近くやっていては、次期リーダーの育成はできない。出てこれない。国も企業も、多様な人材がどんどん出てくるようでないと、発展につながらない。

一時西側諸国に近づきつつあったロシアだが、新しいリーダーの登場を出やすくしないと、北朝鮮のように軍事国家的な動きしかできなくなると危惧します。

やはり言論の自由は大事だなぁ、とつくづく思います。しかし身勝手な発言・発信はいけない、地域社会がより良くなるように謙虚な発言でなければならない、と思います。

パンがないならケーキでいい。魚や鳥や虫がいなくなっても、人間がいればいいじゃないか。〜困らないって、何?〜

2021年09月10日

パンがないならケーキでいい。魚や鳥や虫がいなくなっても、人間がいればいいじゃないか。〜困らないって、何?〜

以前にトキの復活について熊日新聞に投稿したことがある。養老孟司著『さかさま人間学』に、富士五湖の一つ西湖で、絶滅したと思われた「クニマス」が発見され話題になったという。

人間の生活に、クニマスが居ようが居まいが、関係ない話です。

冒頭の言葉は、フランス革命の時に、マリー・アントワネットのエピソード。

革命前、市民は食べ物にも事欠くようになって、毎日食べるパンがないという騒ぎになりました。それを聞いたマリー・アントワネットが「パンがないなら、ケーキを食べればいいじゃない」と言ったという。

政治家は、庶民生活の現実を知ることの大事さ、リアルな政治感(観)を常に研ぎ澄ますことを忘れてはいけない、への訓示が、マリー・アントワネットの言葉を示していると思います。

地球から、魚や鳥や虫が居なくなってしまったら、どうなるのでしょう。

木々や草花がなくなれば、酸素はどうやって作るの?

日々の生活に追いまくられ、欲に駆られる生活を埋没したら、自らの立ち位置が見えなくなる。

>パンがないなら、ケーキを食べればいい

政治家は、庶民生活のリアルな政治感覚を忘れてはならない。現場に近い人たち、地方自治に関わる人たちの声を聞くことに、政府要人は努めなければならないと思いました。

>魚や鳥や虫が居なくなってしまったら

地球の危機、地球温暖化への関心の喚起の機運が上がることを願っています。

以前にトキの復活について熊日新聞に投稿したことがある。養老孟司著『さかさま人間学』に、富士五湖の一つ西湖で、絶滅したと思われた「クニマス」が発見され話題になったという。

人間の生活に、クニマスが居ようが居まいが、関係ない話です。

冒頭の言葉は、フランス革命の時に、マリー・アントワネットのエピソード。

革命前、市民は食べ物にも事欠くようになって、毎日食べるパンがないという騒ぎになりました。それを聞いたマリー・アントワネットが「パンがないなら、ケーキを食べればいいじゃない」と言ったという。

政治家は、庶民生活の現実を知ることの大事さ、リアルな政治感(観)を常に研ぎ澄ますことを忘れてはいけない、への訓示が、マリー・アントワネットの言葉を示していると思います。

地球から、魚や鳥や虫が居なくなってしまったら、どうなるのでしょう。

木々や草花がなくなれば、酸素はどうやって作るの?

日々の生活に追いまくられ、欲に駆られる生活を埋没したら、自らの立ち位置が見えなくなる。

>パンがないなら、ケーキを食べればいい

政治家は、庶民生活のリアルな政治感覚を忘れてはならない。現場に近い人たち、地方自治に関わる人たちの声を聞くことに、政府要人は努めなければならないと思いました。

>魚や鳥や虫が居なくなってしまったら

地球の危機、地球温暖化への関心の喚起の機運が上がることを願っています。

国連軍縮担当・中満泉事務次官のルーツは熊本。〜父から「熊本市から長崎のきのこ雲が見えた」を聞いた〜

2021年08月14日

<核兵器禁止条約と日本政府>国連軍縮担当・中満泉事務次官のルーツは熊本。〜父から「熊本市から長崎のきのこ雲が見えた」を聞いた〜

核兵器禁止条約の第一回会議が、来年3月22〜24日に開催される。

また、米露の新戦略兵器削減条約(新START)の延長した。また核兵器拡散防止条約(NPT)再検討会議が来年1月4日から4週間開催される。

日本政府の姿勢はどうか?

新聞によると、被爆者団体から、

「日本に締結会議へのオブザーバー参加を求める声が上がっている」

菅総理、6日(広島平和式典後の会見)で、

「現時点で条約参加の考えはない」

と明言した。このニュースは私も聞いた。さらに、菅総理は、

「(締結会議)のオブザーバー参加も慎重に見極める必要がある」

との見解だった。

中満事務次長は、人工知能(AI)やサイバー、宇宙空間など新興技術に関する議論の必要性に触れ、

「技術の進展を止めることはあってはならないが、規範を強化しなければならない」

と訴えている。

(以上、熊日・共同通信記事より)

コロナ禍で、米中の対立に関心が薄れている。米露の軍縮、新興国の軍拡と、大切な情報が薄れているように思います。

熊本県にルーツのある中満事務次長の活躍に注目したい。

*参考資料:熊日朝刊8月12日4面より

<孤独対策必要>寂しい日本の高齢者 "「親友いない」日本3割"(熊日朝刊より)

2021年05月13日

<孤独対策必要>寂しい日本の高齢者 "「親友いない」日本3割"(熊日朝刊より)

無縁社会と言われるようになった現代日本、特に都市部のサラリーマン世代は、仕事を終えるとどんな生活なのか?、気になっていたのですが、

高齢者の3割は、親友いない、では辛いですね。

今は、特に新型コロナウィルス感染から、身近な地域との交流も減って、益々無縁社会が拡大しているように見えるので、心を痛めている人も多いのでは?

少し気になり、政府の孤独対策が急がれる状況にあると思い、この記事を紹介しました。

<原発事故を学ぶ>「ほら見て、兄さんだよ。英雄なんだ!」。母さんは泣き出したよ。〜『チェルノブイリの祈り』より〜

2021年03月30日

<原発事故を学ぶ>ベント(排気)、ペレット(ウランを固めた塊)、マイクロシーベルト、ミリシーベルト、シーベルト、専門用語に悩まされた。〜爆発直後の記者のメモから〜

「ほら見て、兄さんだよ。英雄なんだ!」。母さんは泣き出したよ。〜『チェルノブイリの祈り』より〜

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

今朝は、『ふくしま原発作業員日誌』の冒頭に書かれている、福島第一原発事故直後から取材した記者の日記をまとめた序章から

(以下、本より)

この間私は、東電や保安院の会見で次々出てくる専門用語や原発の構造の複雑さに悩まされた。格納容器の圧力を下げる「ベント(排気)」は「弁当?」とノートに記し、核燃料の主成分二酸化ウランを固めた塊「ペレット」は「フェレット」と大まじめに書いた。専門用語の音を聞き取るのが精いっぱいだった。「ペットじゃねぇよ」と上司に笑われながら、原発の構造と刻々と変わる状況からを理解するのに日々必死だった。そして、会見出て説明される現場や周辺の放射線量の単位は、μSv(マイクロシーベルト)から、mSv(ミリシーベルト)、あっという間にSv(シーベルト)また上がっていった。

3月11日午後2時46分に起こった地震直後から、福島第一では一刻を争う緊迫の事態が続いた。・・・

(以上、『ふくしま原発作業員日誌』より)

10年前の今ごろは、私は東日本大震災の被災地支援活動の真っ最中でした。福島第一原発事故についてはニュースでは見ていたものの実態はよく解らないままでした。安東量子著『海を撃つ』を読み、これは知ることが必要と思い、色々本を調べる中、今読んでいる『チェルノブイリの祈り』と『ふくしま原発作業員日誌』をまず読もうと思い購入しました。

チェルノブイリ原発事故後に警備に当たった兵士の日記が、『チェルノブイリの祈り』にありました。

(以下、本より)

あそこ(チェルノブイリ)を発つ前には恐ろしいと思ったよ、ほんの一時。ところが、あそこでは恐怖が消えていくんだ。恐怖が目に見えないんだから。

ひとりの学者がいう。「私は、きみらのヘリコプターを舌でなめてきれいにしたっていい。それで、わたしになにか起こることはないよ」。べつの学者がいう。「おい、きみたち、なんで防護用具をつけないで飛ぶんだ。命をちぢめる気かい?鉛でおおって接合したまえ」。朝から夜まで飛んだ。作業、重労働。夜は、テレビの前にすわった。ちょうどサッカーのワールドカップをやってたんです。もちろん、話題はサッカーのことだよ。

ぼくらは考え込むようになった。たしか、3年が過ぎたころだよ。ひとり、ふたりと発病した時です。だれかが死に、気がふれた。自殺者もでた。それで、考え込むようになったんだ。ぼくはアフガンに2年いたし、チェルノブイリに3ヶ月いた。人生でもっとも輝いていた時間なんだ。

チェルノブイリに送られたことは両親には伏せたいた。弟が、偶然『イズベスチヤ』(新聞)を買い、ぼくの写真を見つけて母に見せた。「ほら見て、兄さんだよ。英雄なんだ!」。母さんは泣き出したよ。(中略)

(以上、『チェルノブイリの祈り』より)

安東量子著『海を撃つ』は、福島の原発事故で発生した放射能漏れによる汚染を取り上げた、被災者からの視点から原発事故を学ぶ機会になりました。住民の心の変化について、関心を持ちました。

その後に購入した『チェルノブイリの祈り』と『ふくしま原発作業員日誌』なのですが、私たちは、原発について何も知らない、知らされていないことをあらためて気づき、そして原発で発電している電気の恩恵を受けている自分たちがいる。

地球温暖化対策と再生可能エネルギー普及、それと今在る原子力発電所の存在意義、便利で快適な生活を求める人間社会、ほんと何を未来に求めるのか、考えながら二冊の本を読んでいます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

「ほら見て、兄さんだよ。英雄なんだ!」。母さんは泣き出したよ。〜『チェルノブイリの祈り』より〜

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

今朝は、『ふくしま原発作業員日誌』の冒頭に書かれている、福島第一原発事故直後から取材した記者の日記をまとめた序章から

(以下、本より)

この間私は、東電や保安院の会見で次々出てくる専門用語や原発の構造の複雑さに悩まされた。格納容器の圧力を下げる「ベント(排気)」は「弁当?」とノートに記し、核燃料の主成分二酸化ウランを固めた塊「ペレット」は「フェレット」と大まじめに書いた。専門用語の音を聞き取るのが精いっぱいだった。「ペットじゃねぇよ」と上司に笑われながら、原発の構造と刻々と変わる状況からを理解するのに日々必死だった。そして、会見出て説明される現場や周辺の放射線量の単位は、μSv(マイクロシーベルト)から、mSv(ミリシーベルト)、あっという間にSv(シーベルト)また上がっていった。

3月11日午後2時46分に起こった地震直後から、福島第一では一刻を争う緊迫の事態が続いた。・・・

(以上、『ふくしま原発作業員日誌』より)

10年前の今ごろは、私は東日本大震災の被災地支援活動の真っ最中でした。福島第一原発事故についてはニュースでは見ていたものの実態はよく解らないままでした。安東量子著『海を撃つ』を読み、これは知ることが必要と思い、色々本を調べる中、今読んでいる『チェルノブイリの祈り』と『ふくしま原発作業員日誌』をまず読もうと思い購入しました。

チェルノブイリ原発事故後に警備に当たった兵士の日記が、『チェルノブイリの祈り』にありました。

(以下、本より)

あそこ(チェルノブイリ)を発つ前には恐ろしいと思ったよ、ほんの一時。ところが、あそこでは恐怖が消えていくんだ。恐怖が目に見えないんだから。

ひとりの学者がいう。「私は、きみらのヘリコプターを舌でなめてきれいにしたっていい。それで、わたしになにか起こることはないよ」。べつの学者がいう。「おい、きみたち、なんで防護用具をつけないで飛ぶんだ。命をちぢめる気かい?鉛でおおって接合したまえ」。朝から夜まで飛んだ。作業、重労働。夜は、テレビの前にすわった。ちょうどサッカーのワールドカップをやってたんです。もちろん、話題はサッカーのことだよ。

ぼくらは考え込むようになった。たしか、3年が過ぎたころだよ。ひとり、ふたりと発病した時です。だれかが死に、気がふれた。自殺者もでた。それで、考え込むようになったんだ。ぼくはアフガンに2年いたし、チェルノブイリに3ヶ月いた。人生でもっとも輝いていた時間なんだ。

チェルノブイリに送られたことは両親には伏せたいた。弟が、偶然『イズベスチヤ』(新聞)を買い、ぼくの写真を見つけて母に見せた。「ほら見て、兄さんだよ。英雄なんだ!」。母さんは泣き出したよ。(中略)

(以上、『チェルノブイリの祈り』より)

安東量子著『海を撃つ』は、福島の原発事故で発生した放射能漏れによる汚染を取り上げた、被災者からの視点から原発事故を学ぶ機会になりました。住民の心の変化について、関心を持ちました。

その後に購入した『チェルノブイリの祈り』と『ふくしま原発作業員日誌』なのですが、私たちは、原発について何も知らない、知らされていないことをあらためて気づき、そして原発で発電している電気の恩恵を受けている自分たちがいる。

地球温暖化対策と再生可能エネルギー普及、それと今在る原子力発電所の存在意義、便利で快適な生活を求める人間社会、ほんと何を未来に求めるのか、考えながら二冊の本を読んでいます。

最後までお読みいただきありがとうございます。

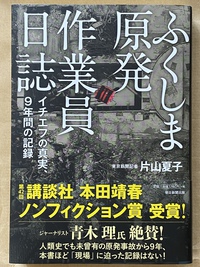

福島第一原発事故を内側から検証報告した『ふくしま原発 作業員日誌〜イチエフの真実、9年間の記録〜』が届きました。

2021年03月27日

福島第一原発事故を内側から検証報告した『ふくしま原発 作業員日誌〜イチエフの真実、9年間の記録〜』が届きました。

福島第一原発事故を福島県民側から検証した安東量子著『海を撃つ』を読み、被災住民側から放射能汚染、避難困難地域と向き合う意識の変化を検証した、安東量子さんの名著を読み、さらに深く知りたくなり、スベトラーナ・アレクシエービッチ著『チェルノブイリの祈り』を昨日から読み始めました。

もう一つ読まなければと思ったのが、原発事故処理にあたる作業員の現場状況を知らなければと思い、これが良いと思った東京新聞記者の片山夏子さんがまとめた『ふくしま原発 作業員日誌〜イチエフの真実、9年間の記録〜』を頼んだのが、本日届きました。

これから1週間ほどかけて、この2冊を読みたいと考えています。

<福島第一原発爆発と住民>住民の望みは「1ミリシーベルト」に戻すことだと思った。〜安東量子著『海を撃つ』より〜

2021年03月20日

<福島第一原発爆発と住民>住民の望みは「1ミリシーベルト」に戻すことだと思った。〜安東量子著『海を撃つ』より〜

(長文です。時間ある時にお読みください。)

昨日、届いた福島県いわき市在住の作家・安東量子さんの著書『海を撃つ』を1/3ほど読んだ。

津波発生後の福島第一原発事故による放射能汚染。福島県民に対する蔑視と態度、その中で放射線に対する科学者たちの説明は、専門用語が並び取り付きにくいほど、ややこしく解説し、住民を納得させようとする態度。

筆者は、福島第一原発爆発後の3月15日に危険を感じ、一旦は水戸の親戚宅に避難した。しかし、3月21日にいわき市の自宅に戻り生活し始めた。以来、地域住民の変化や不安、不満、やりきれない気持ちを感じ、"何かできないか"と情報を集め、学び、2011年9月に専門家を招き講演会を開く、その時に聞いた専門家の説明には、住民は理解はするが、納得していない。

そんな時に、国際放射線防護委員会の「勧告」の存在を知り読むことになったという。安東量子著『海を撃つ』にある以下の説明から、住民の望みは何か、自ら気づいたことを紹介しています。

(以下、『海を撃つ』より)

彼女の不安は、「汚染」された不安であり、汚染の中で子育てをしなくてはならなくなった不安であり、さらにその奥底には、元の環境を返して欲しいという、誰しも持っている叶わぬ願いがあるのでないかと思います。これも当然、科学的知識うんぬんの問題ではありません。

(以上、本より転載)

を講演会を主催した感想文をまとめる中で気づき、国際放射線防護委員会の「勧告」をネットで見つけ、解釈文から導き出したヒントは、

(国際放射線防護委員会の「勧告」より)

人びとの望みを知り、当局と専門家は放射線量の低下を目指しながら、それを支える手段を共に、考え実施せよ。

(以上、安東量子さんの「勧告」の解釈より)

要は、被災地の住民の寄り添い、すぐに減衰しない放射線が、自然界に存在する「1ミリシーベルト」に下がるように、政府と専門家は努力すること、それと住民の不安と望み、

>ただ暮らしたいから、あるいはこれまで暮らしてきたからここで暮らしているだけ。この場所に暮らすことに特別な理由の意味も決断も必要ない生活。(中略)

要は、早く放射線量を日常の自然界に存在する「1ミリシーベルト」になることを望んでいる。当たり前のことを忘れて、20ミリシーベルトまでは大丈夫とか、100ミリシーベルトまで浴びて大丈夫だとかの話ではなく、早く昔の生活に戻して欲しい、ということなのだと分かった、と安東量子さんの本にあった。

特別な決断をせず、普通に生活できる環境を整えるまで、政府と東電は努力し、国民も被災者の苦労に思いを馳せることが大事と、安東量子さんが語っているようにと思いました。

数日前に紹介した、テレビ番組「福島を語る言葉を探して」で語った老婦人の言葉から、"自ら納得して、この地域で生きるしかない"の映像でした。

本読みながら、被災者の思いは、『海を撃つ』の題だが、原発に対する怒りであり、住民の心を忘れる対応への憤り、その前に、安東量子さん自身が、「福島第一原発事故が起こるまで、そんな危険なことを想像して生活していなかったことに対する怒りでもある」と語っています。

脱酸素社会と原発削減の日本とドイツの違いが、はっきりするのは、そう遠くないと思います。日本政府の脱酸素社会実現2050は、何を世界へアピールするのか、福島の被災者の動きとともに関心を持っていきたいと思います。

(長文です。時間ある時にお読みください。)

昨日、届いた福島県いわき市在住の作家・安東量子さんの著書『海を撃つ』を1/3ほど読んだ。

津波発生後の福島第一原発事故による放射能汚染。福島県民に対する蔑視と態度、その中で放射線に対する科学者たちの説明は、専門用語が並び取り付きにくいほど、ややこしく解説し、住民を納得させようとする態度。

筆者は、福島第一原発爆発後の3月15日に危険を感じ、一旦は水戸の親戚宅に避難した。しかし、3月21日にいわき市の自宅に戻り生活し始めた。以来、地域住民の変化や不安、不満、やりきれない気持ちを感じ、"何かできないか"と情報を集め、学び、2011年9月に専門家を招き講演会を開く、その時に聞いた専門家の説明には、住民は理解はするが、納得していない。

そんな時に、国際放射線防護委員会の「勧告」の存在を知り読むことになったという。安東量子著『海を撃つ』にある以下の説明から、住民の望みは何か、自ら気づいたことを紹介しています。

(以下、『海を撃つ』より)

彼女の不安は、「汚染」された不安であり、汚染の中で子育てをしなくてはならなくなった不安であり、さらにその奥底には、元の環境を返して欲しいという、誰しも持っている叶わぬ願いがあるのでないかと思います。これも当然、科学的知識うんぬんの問題ではありません。

(以上、本より転載)

を講演会を主催した感想文をまとめる中で気づき、国際放射線防護委員会の「勧告」をネットで見つけ、解釈文から導き出したヒントは、

(国際放射線防護委員会の「勧告」より)

人びとの望みを知り、当局と専門家は放射線量の低下を目指しながら、それを支える手段を共に、考え実施せよ。

(以上、安東量子さんの「勧告」の解釈より)

要は、被災地の住民の寄り添い、すぐに減衰しない放射線が、自然界に存在する「1ミリシーベルト」に下がるように、政府と専門家は努力すること、それと住民の不安と望み、

>ただ暮らしたいから、あるいはこれまで暮らしてきたからここで暮らしているだけ。この場所に暮らすことに特別な理由の意味も決断も必要ない生活。(中略)

要は、早く放射線量を日常の自然界に存在する「1ミリシーベルト」になることを望んでいる。当たり前のことを忘れて、20ミリシーベルトまでは大丈夫とか、100ミリシーベルトまで浴びて大丈夫だとかの話ではなく、早く昔の生活に戻して欲しい、ということなのだと分かった、と安東量子さんの本にあった。

特別な決断をせず、普通に生活できる環境を整えるまで、政府と東電は努力し、国民も被災者の苦労に思いを馳せることが大事と、安東量子さんが語っているようにと思いました。

数日前に紹介した、テレビ番組「福島を語る言葉を探して」で語った老婦人の言葉から、"自ら納得して、この地域で生きるしかない"の映像でした。

本読みながら、被災者の思いは、『海を撃つ』の題だが、原発に対する怒りであり、住民の心を忘れる対応への憤り、その前に、安東量子さん自身が、「福島第一原発事故が起こるまで、そんな危険なことを想像して生活していなかったことに対する怒りでもある」と語っています。

脱酸素社会と原発削減の日本とドイツの違いが、はっきりするのは、そう遠くないと思います。日本政府の脱酸素社会実現2050は、何を世界へアピールするのか、福島の被災者の動きとともに関心を持っていきたいと思います。

<新幹線貨物構想>10年前、市民活動から続けていた高速鉄道を使う貨物輸送の勉強会のイベントをやったことを思い出しました。

2021年02月25日

<新幹線貨物構想>10年前、市民活動から続けていた高速鉄道を使う貨物輸送の勉強会のイベントをやったことを思い出しました。

野口修一の議員活動報告で、JR九州の初代社長の石井幸孝氏と共に高速鉄道を活用する新幹線貨物のシンポジウムを開催したことを思い出します。

http://noguchi.otemo-yan.net/e440683.html

野口修一の議員活動報告で、JR九州の初代社長の石井幸孝氏と共に高速鉄道を活用する新幹線貨物のシンポジウムを開催したことを思い出します。

http://noguchi.otemo-yan.net/e440683.html

<多様性と総活躍社会>私は私であるとしか考えていない。(大阪なおみ)

2019年02月02日

<多様性と総活躍社会>私は私であるとしか考えていない。(大阪なおみ)

おはようございます。私は、ここ4年間、教育に関して不登校、いじめ、落ちこぼれ、自らの理解、等々、学習やスポーツに取り組む子どもたちの悩みに目を向けてきました。

崩壊教室なる言葉が、ニュースで闊歩した時代がありました。その時に出会ったのが、北九州の現役教師の菊池省三氏でした。福岡の友人が開催した菊池省三氏のセミナーに駆けつけて聴講し、その二ヶ月後熊本へ招きました。その2年後、宇土市民会館で公開模擬授業、セミナーを開催しました。2年前の夏の三人の出会いから、発達障害の子どもたちの生き辛さ、親たちの悩みから、「発達障害児・者の教育を考える市民公開講座」を開催しました。昨年夏に第2回を開催し、宇土市での発言障害児の取り組みへを加速させています。

発達障害の勉強の中で、学校でのいじめ、不登校の中に、性の悩み(男女、LGBT、等々)との関係、海外での青少年の自殺と性の悩みか深く関係していること、等々。

半年の準備をかけて昨年の12月議会で、LGBTと教育、生活を中心とした質問をしました。そのご縁から先月には、LGBTの理解を広める活動される団体とご縁ができ、意見交換や講演会に参加し、学習の進行形にあります。

さらに、国の外国人の労働者枠の拡大から、多国籍のカタカタとの共生が、これから地方でも話題・課題になって行きます。

発達障害、LGBT(性的マイノリティ)、多国籍の共生、等々。これまで表に出なかった(出せなかった)人間の多様性の社会(地域)について、地方でも真剣に取り組む時代に来たと感じています。

行革を本当にやるには「国民運動しかない」と考えている。〜土光敏夫〜

2018年03月08日

行革を本当にやるには「国民運動しかない」と考えている。〜土光敏夫〜

〜行政改革、財政再建は、住民の本気度による〜

(長文です。お時間あるときにお読みください。)

今朝は雨で、枕もとの本で朝読書です。冒頭の言葉は、1986年3月に出版された本の文庫本(PHP文庫、1898年7月)の一節「国民運動をやろう」から、

(以下、本より)

税収の範囲内で財政支出をやらねば、国は破産するということについて、みんなよくわかっている。しかし、「それでは、お前さんところでも節減してくれ」といわれるとほとんどの人が反対する。そして、自分のところ以外で減らしてくれというんだ。それでは行革はやれないよ。そこで、行革をほんとうにやるには「国民運動しかない」と考えている。

(以上、『土光敏夫、信念の言葉』より)

このページの末尾に、次の3のスローガンがありました。

1.行政改革は、総理がリーダーシップをとって行うこと。

2.増税なしで、行政改革、財政再建をやること。

3.国だけでなく地方も行政改革をやること。

(以上、本より)

この行革ちついての1ページに、次の過激な提言があった。

「もっと議員を減らせ」

アメリカなんか、2億3千万人もおって、それで上院が100人、下院が435人だ。日本はどうだい。1億2千万人で、参議院は252人、衆議院は511人(当時)もいる。衆議院もあんなにいらん。

地方議会では、青年会議所なんかの働きかけで、議員定数を減らしたところが少しあるが、それでもまだまだ議員は多すぎる。

(以上、『土光敏夫、信念の言葉』より)

アメリカの自治体に、サンディスプリングス市があります。(以下、ウキペディア資料より)

>2005年11月に1人の市長と6人の市政委員の選挙が行われ、法人化を発案し推進したエバ・ガランボスが大差で市長に当選した。正式な法人化は12月1日であり、国内で法人化されたときの人口では3番目に大きな都市となった[1]。市の警察署や消防署は2006年にサービスを始めた。2010年、選挙権法第5条の事前更新条項を免除されたことでは、ジョージア州で初の司法区となった[10]。(ウキペディアより)

【サンディスプリングス市】

人口99,419人(2012年)の自治体です。市長は勿論1人ですが、議員6人、さらにほとんどの行革業務を民間の会社(155人)に委託して20時間サービスを実現しています。背景は違えど、やればできると思います。ジョージア州フルトン郡、2005年12月に司法区(自治体)となった。

*市のサービスは官民パートナーシップで行われている。他の同様な大きさの都市と同様に市政委員会・市マネジャー方式で運営されている。しかしサービスのかなりの範囲を民間会社に委託したことでは国内初の市になっている。(中略)

(以上、ウキペディアより)

国も地方も、今の日本は本気で行政改革、財政再建をやる気が起こらない。自分の受けている恩恵は話さないでは、真の改革はできない。サンディスプリングス市は、住民投票で自自体の進む道(独立)を実現した。行政改革、財政再建は、住民(国民)の本気度によるように思います。

〜行政改革、財政再建は、住民の本気度による〜

(長文です。お時間あるときにお読みください。)

今朝は雨で、枕もとの本で朝読書です。冒頭の言葉は、1986年3月に出版された本の文庫本(PHP文庫、1898年7月)の一節「国民運動をやろう」から、

(以下、本より)

税収の範囲内で財政支出をやらねば、国は破産するということについて、みんなよくわかっている。しかし、「それでは、お前さんところでも節減してくれ」といわれるとほとんどの人が反対する。そして、自分のところ以外で減らしてくれというんだ。それでは行革はやれないよ。そこで、行革をほんとうにやるには「国民運動しかない」と考えている。

(以上、『土光敏夫、信念の言葉』より)

このページの末尾に、次の3のスローガンがありました。

1.行政改革は、総理がリーダーシップをとって行うこと。

2.増税なしで、行政改革、財政再建をやること。

3.国だけでなく地方も行政改革をやること。

(以上、本より)

この行革ちついての1ページに、次の過激な提言があった。

「もっと議員を減らせ」

アメリカなんか、2億3千万人もおって、それで上院が100人、下院が435人だ。日本はどうだい。1億2千万人で、参議院は252人、衆議院は511人(当時)もいる。衆議院もあんなにいらん。

地方議会では、青年会議所なんかの働きかけで、議員定数を減らしたところが少しあるが、それでもまだまだ議員は多すぎる。

(以上、『土光敏夫、信念の言葉』より)

アメリカの自治体に、サンディスプリングス市があります。(以下、ウキペディア資料より)

>2005年11月に1人の市長と6人の市政委員の選挙が行われ、法人化を発案し推進したエバ・ガランボスが大差で市長に当選した。正式な法人化は12月1日であり、国内で法人化されたときの人口では3番目に大きな都市となった[1]。市の警察署や消防署は2006年にサービスを始めた。2010年、選挙権法第5条の事前更新条項を免除されたことでは、ジョージア州で初の司法区となった[10]。(ウキペディアより)

【サンディスプリングス市】

人口99,419人(2012年)の自治体です。市長は勿論1人ですが、議員6人、さらにほとんどの行革業務を民間の会社(155人)に委託して20時間サービスを実現しています。背景は違えど、やればできると思います。ジョージア州フルトン郡、2005年12月に司法区(自治体)となった。

*市のサービスは官民パートナーシップで行われている。他の同様な大きさの都市と同様に市政委員会・市マネジャー方式で運営されている。しかしサービスのかなりの範囲を民間会社に委託したことでは国内初の市になっている。(中略)

(以上、ウキペディアより)

国も地方も、今の日本は本気で行政改革、財政再建をやる気が起こらない。自分の受けている恩恵は話さないでは、真の改革はできない。サンディスプリングス市は、住民投票で自自体の進む道(独立)を実現した。行政改革、財政再建は、住民(国民)の本気度によるように思います。

徳島県神山町のように過疎地域へ若者が移り住み「様変わり ここが故郷だったろうか」の田舎を増やす政策を

2014年05月29日

徳島県神山町のように過疎地域へ若者が移り住み「様変わり ここが故郷だったろうか」の田舎を増やす政策を

おはようございます。今朝の朝ウォーキングは、森林浴コースを歩いてきました。自宅から宇土半島の松合へ向かう県道58号線を山頂まで登り降りる道を歩きました。鳥の鳴き声、空気が新鮮な気がして気分は最高です。

さて、今月時折地元を回ると、空き家が増えているように感じた。宇土市は、熊本都市圏に近い所はドンドン宅地開発が広がり、過疎の進む地域は空き家が増える。しかし、全国の過疎地の自治体でも奮起して、人を呼び込み人口を増やす中山間地域がある。

まず、全国へ向け「◯◯の職能者を求める!」とネット等で呼びかける。誰でも良いから移住して欲しいと呼びかけるのでなく、必要な人材に移住してもらい、地域の発展に関わることも求める。やり甲斐があれば、移住しても地域に馴染むのが早いし、存在感も大きい。徳島県神山町は、高速インターネット網を整備し、どんどん若い移住者を増している。

また、以前にも書いた「葉っぱビジネス」、料理のツマモノ(季節の彩り)に特化した中山間地域の特性を活かしたビジネスで注目される徳島県上勝町もその一つです。

我が家のある宇土半島西部地区は、宇土市と宇城市が南北に位置するエリアで、人口がドンドン減っている。これまでどんなまちづくりをやって来たか。上勝町や神山町のように、人を惹きつける魅力づくりが足りなかったのではないか。

今朝の肥後狂句に「様変わり ここが故郷だったろうか」とあった。宇土市網田町や宇城市三角町は、人口が半減し商店は疲弊し、活気が失われて来た。行政がテコ入れをしては来たが、若い人たちは故郷を後にして出て行く。

地元出身にこだわらず、地域外に人材を求める神山町の空き家対策の取り組み「NPOグリーンバレー」は、民間主導の地道な活動が、大きな効果を生んでいる。その魅力の一つが、超高速インターネット網、無線LANの環境整備し、町の至る所でネットが使える。東京の情報通信関連企業の研究開発部門(サテライトオフィス)が幾つも移ってきた。

これからの田舎は、村の風景は里山と段々畑、棚田だが、超高速インターネット網と無線LANの環境を整備し、ゆったりした時間の環境で、世界へ通用する人材が集まり、未来を拓く技術、作品が創造される地域を目指すことも必要と思います。

こらから10年後、東京一極集中の経済から、地方に人材が分散し、自然を楽しみながら、有能が人材が働ける環境を作ることも国づくりに必要と思います。過疎の町に、若者が戻り、自然農法を楽しみながら、世界から注目される活動ができることに国策で取り組んで欲しい。

過疎の町が、神山町のように「様変わり ここが故郷だったろうか」と言われるように変化するように、先進地の情報を集め、地域へ発信し、やる気のある仲間が出てくるように努めたいと思います。

おはようございます。今朝の朝ウォーキングは、森林浴コースを歩いてきました。自宅から宇土半島の松合へ向かう県道58号線を山頂まで登り降りる道を歩きました。鳥の鳴き声、空気が新鮮な気がして気分は最高です。

さて、今月時折地元を回ると、空き家が増えているように感じた。宇土市は、熊本都市圏に近い所はドンドン宅地開発が広がり、過疎の進む地域は空き家が増える。しかし、全国の過疎地の自治体でも奮起して、人を呼び込み人口を増やす中山間地域がある。

まず、全国へ向け「◯◯の職能者を求める!」とネット等で呼びかける。誰でも良いから移住して欲しいと呼びかけるのでなく、必要な人材に移住してもらい、地域の発展に関わることも求める。やり甲斐があれば、移住しても地域に馴染むのが早いし、存在感も大きい。徳島県神山町は、高速インターネット網を整備し、どんどん若い移住者を増している。

また、以前にも書いた「葉っぱビジネス」、料理のツマモノ(季節の彩り)に特化した中山間地域の特性を活かしたビジネスで注目される徳島県上勝町もその一つです。

我が家のある宇土半島西部地区は、宇土市と宇城市が南北に位置するエリアで、人口がドンドン減っている。これまでどんなまちづくりをやって来たか。上勝町や神山町のように、人を惹きつける魅力づくりが足りなかったのではないか。

今朝の肥後狂句に「様変わり ここが故郷だったろうか」とあった。宇土市網田町や宇城市三角町は、人口が半減し商店は疲弊し、活気が失われて来た。行政がテコ入れをしては来たが、若い人たちは故郷を後にして出て行く。

地元出身にこだわらず、地域外に人材を求める神山町の空き家対策の取り組み「NPOグリーンバレー」は、民間主導の地道な活動が、大きな効果を生んでいる。その魅力の一つが、超高速インターネット網、無線LANの環境整備し、町の至る所でネットが使える。東京の情報通信関連企業の研究開発部門(サテライトオフィス)が幾つも移ってきた。

これからの田舎は、村の風景は里山と段々畑、棚田だが、超高速インターネット網と無線LANの環境を整備し、ゆったりした時間の環境で、世界へ通用する人材が集まり、未来を拓く技術、作品が創造される地域を目指すことも必要と思います。

こらから10年後、東京一極集中の経済から、地方に人材が分散し、自然を楽しみながら、有能が人材が働ける環境を作ることも国づくりに必要と思います。過疎の町に、若者が戻り、自然農法を楽しみながら、世界から注目される活動ができることに国策で取り組んで欲しい。

過疎の町が、神山町のように「様変わり ここが故郷だったろうか」と言われるように変化するように、先進地の情報を集め、地域へ発信し、やる気のある仲間が出てくるように努めたいと思います。

【憲法9条】平和願う子供たち、【いじめ問題】協力し合う中学生。

2013年11月19日

【憲法9条】平和願う子供たち、【いじめ問題】協力し合う中学生。

さて、今朝の熊日新聞の投稿欄、小学生と中学生の文章に目が止まった。

小学生の10才の意見「けん法9条 変えるの反対」の見出しで、思い綴っている。山下清画伯の展示会で、花火の絵を見ているとき、山下清画伯の説明に心惹かれたとあった。山下画伯の「みんなが花火ばかりつくっていたら、戦争なんてなかったのに」の言葉が好きなったとあった。

この生徒は、「戦争はつみのない人々を殺し合うもの、だからぜったいにやってはいけないんじゃないか」と絵を見た後考えるようになったそうだ。世界には、戦争、紛争が絶え間無く続いている。愚かな人間の欲望が、その原因だろうが、変わらぬ状況は、小学生の目にどう写っているだろうか。

この文の末尾は、「私はけん法9条を変えることに反対です。これからもずっといまの平和なくらしがいいからです。みなさんはどう思いますか」で締められています。これは、大人たちへの問いだと思います。

絶えない紛争、国家間の緊張、特に日韓、日中の島の領有権等々で、子どもながらに不安を抱いているのだと思います。国の指導者は、未来を担う子供たちの不安を取り除く努力をして欲しいと願います。

もう一つ記事は、クラスの壁新聞作りの苦労話です。各クラスで新聞をつくりコンテストがあるのだろう。担当になり、どう協力者を集め完成させるか?、悩むばかりで時間が過ぎる。すると一人の男子生徒が絵を描く手伝いを申し出てくれた。素晴らしい出来に、思い切ってクラスの仲間に協力者を呼びかけた。すると、協力が増え、期限ギリギリだったが、どうにか間に合わせることができたとあった。

本人の頑張りはもちろんだが、ひたむきに完成させたい思いが周りへ伝わり、新聞制作班以外も協力してくれたとあった。こんなクラスには”いじめ”ということは起きにくいにではないか。一昨日ニュースで、カナダのネットいじめから自殺に追い込まれた女子高生のことが報道された。陰湿で匿名性の怖さを感じる事件(犯罪)と思います。

最近は、物事を協力して成し遂げる体験が少なくなっていると感じます。社会活動は、様々な人たちの協働で成り立っています。

私の先輩がある大学の講義で、社会について質問した時、ある学生が「私は、社会に世話になっていない」答えたそうだ。お門違いもはなはだしいが、公的な仕組みで、地域の協力で、若い世代は支えられていることを体験することが少なくなっているのかもしれない、と考えた出来事でした。

中学生の壁新聞づくりだが、人と人が協力して何か成し遂げる体験は、後の人生に多いに役に立つと考えます。知識蓄積の学習は確かに重要ですが、社会で生きるため準備に、様々な共同作業、職業体験等は、今後益々重要になると思います。

二つの新聞の投稿を読み、子供達も色々な経験をして、大人になるための準備をしていると教えられました。

さて、今朝の熊日新聞の投稿欄、小学生と中学生の文章に目が止まった。

小学生の10才の意見「けん法9条 変えるの反対」の見出しで、思い綴っている。山下清画伯の展示会で、花火の絵を見ているとき、山下清画伯の説明に心惹かれたとあった。山下画伯の「みんなが花火ばかりつくっていたら、戦争なんてなかったのに」の言葉が好きなったとあった。

この生徒は、「戦争はつみのない人々を殺し合うもの、だからぜったいにやってはいけないんじゃないか」と絵を見た後考えるようになったそうだ。世界には、戦争、紛争が絶え間無く続いている。愚かな人間の欲望が、その原因だろうが、変わらぬ状況は、小学生の目にどう写っているだろうか。

この文の末尾は、「私はけん法9条を変えることに反対です。これからもずっといまの平和なくらしがいいからです。みなさんはどう思いますか」で締められています。これは、大人たちへの問いだと思います。

絶えない紛争、国家間の緊張、特に日韓、日中の島の領有権等々で、子どもながらに不安を抱いているのだと思います。国の指導者は、未来を担う子供たちの不安を取り除く努力をして欲しいと願います。

もう一つ記事は、クラスの壁新聞作りの苦労話です。各クラスで新聞をつくりコンテストがあるのだろう。担当になり、どう協力者を集め完成させるか?、悩むばかりで時間が過ぎる。すると一人の男子生徒が絵を描く手伝いを申し出てくれた。素晴らしい出来に、思い切ってクラスの仲間に協力者を呼びかけた。すると、協力が増え、期限ギリギリだったが、どうにか間に合わせることができたとあった。

本人の頑張りはもちろんだが、ひたむきに完成させたい思いが周りへ伝わり、新聞制作班以外も協力してくれたとあった。こんなクラスには”いじめ”ということは起きにくいにではないか。一昨日ニュースで、カナダのネットいじめから自殺に追い込まれた女子高生のことが報道された。陰湿で匿名性の怖さを感じる事件(犯罪)と思います。

最近は、物事を協力して成し遂げる体験が少なくなっていると感じます。社会活動は、様々な人たちの協働で成り立っています。

私の先輩がある大学の講義で、社会について質問した時、ある学生が「私は、社会に世話になっていない」答えたそうだ。お門違いもはなはだしいが、公的な仕組みで、地域の協力で、若い世代は支えられていることを体験することが少なくなっているのかもしれない、と考えた出来事でした。

中学生の壁新聞づくりだが、人と人が協力して何か成し遂げる体験は、後の人生に多いに役に立つと考えます。知識蓄積の学習は確かに重要ですが、社会で生きるため準備に、様々な共同作業、職業体験等は、今後益々重要になると思います。

二つの新聞の投稿を読み、子供達も色々な経験をして、大人になるための準備をしていると教えられました。

一般国民のための経済、著書『99%のための経済学【教養編】【理論編】』

2013年11月06日

一般国民のための経済、著書『99%のための経済学【教養編】【理論編】』

一昨日の朝のラジオで耳に止まった「99%のための経済」という言葉で、いろいろ検索してみた。その本は、経済ジャーナリストの内橋克人氏と新潟大学の佐野誠教授の共著で、本の解説から、これと言う文を抜粋した。

『99%のための経済学【教養編】』

>経済問題とその関連領域を中心に、共生の視点から国内外の現実を読み解き、とりわけ「新自由主義サイクル」+「おまかせ民主主義」+「原発サイクル」=「経済テロ」という、悪しき方程式の存在を指摘した。そしてこれを突き崩すために、多様な回路の「市民革命」を日常的に実践し、継続していくべきことを示唆した。

『99%のための経済学【理論編】』

>第2章は「99%」が目指すべき対案のひとつ、すなわち所得再分配による内需中心の「共生経済社会」に転換すべきことや、それを可能にする仕組み、つまりケインズが考案した「国際清算同盟」や「国際貿易機関」の現代版を創出すべきことも主張している。

参考資料:『99%のための経済学【教養編】』

『99%のための経済学【理論編】』

現在のままの経済システムだったら、日本も地球も破綻する、と誰もが考えていると思います。

内橋氏の見る「経済テロ」とは、

「新自由主義サイクル」

「おまかせ民主主義」

「原発サイクル」

を三つを言っている。民主主義は、国民の関心力が政策の抑止力を持つと考えています。内橋氏の共生経済、地域経済等々、賛同するところが多々ある。一昨日も、早朝のNHKラジオで、佐野教授との共著について、「現在の経済システムは、1%の人々のためにある」と。解説の中で、格差が世界へ広がっていると指摘していた。

「経済テロ」を突き崩すために、多様な回路の「市民革命」を日常的に実践し、継続していくべきことも語った。共生社会とは、「経済テロ」と逆の未来を作ろうとする経済システムを目指す動きとも言えます。富の再分配による内需拡大と、内橋克人氏が提唱してきた地域の「共生経済」、経済の民主化とも言えるかもしれません。

グローバル化が国境を低くし、市場経済が地域社会を希薄にしてきた。3.11から、地域社会のあり方を見直す意識が広がっているように思います。

一昨日の朝のラジオで耳に止まった「99%のための経済」という言葉で、いろいろ検索してみた。その本は、経済ジャーナリストの内橋克人氏と新潟大学の佐野誠教授の共著で、本の解説から、これと言う文を抜粋した。

『99%のための経済学【教養編】』

>経済問題とその関連領域を中心に、共生の視点から国内外の現実を読み解き、とりわけ「新自由主義サイクル」+「おまかせ民主主義」+「原発サイクル」=「経済テロ」という、悪しき方程式の存在を指摘した。そしてこれを突き崩すために、多様な回路の「市民革命」を日常的に実践し、継続していくべきことを示唆した。

『99%のための経済学【理論編】』

>第2章は「99%」が目指すべき対案のひとつ、すなわち所得再分配による内需中心の「共生経済社会」に転換すべきことや、それを可能にする仕組み、つまりケインズが考案した「国際清算同盟」や「国際貿易機関」の現代版を創出すべきことも主張している。

参考資料:『99%のための経済学【教養編】』

『99%のための経済学【理論編】』

現在のままの経済システムだったら、日本も地球も破綻する、と誰もが考えていると思います。

内橋氏の見る「経済テロ」とは、

「新自由主義サイクル」

「おまかせ民主主義」

「原発サイクル」

を三つを言っている。民主主義は、国民の関心力が政策の抑止力を持つと考えています。内橋氏の共生経済、地域経済等々、賛同するところが多々ある。一昨日も、早朝のNHKラジオで、佐野教授との共著について、「現在の経済システムは、1%の人々のためにある」と。解説の中で、格差が世界へ広がっていると指摘していた。

「経済テロ」を突き崩すために、多様な回路の「市民革命」を日常的に実践し、継続していくべきことも語った。共生社会とは、「経済テロ」と逆の未来を作ろうとする経済システムを目指す動きとも言えます。富の再分配による内需拡大と、内橋克人氏が提唱してきた地域の「共生経済」、経済の民主化とも言えるかもしれません。

グローバル化が国境を低くし、市場経済が地域社会を希薄にしてきた。3.11から、地域社会のあり方を見直す意識が広がっているように思います。