地元小学6年生に、太平洋戦争末期に宇土市で起こった戦闘の話した。

2024年11月20日

本日は、地元小学6年生に、太平洋戦争末期に宇土市で起こった戦闘(空襲、機銃掃射)のことを話しました。

日本古来から国内での戦争、平和だった江戸時代の意味、日本国憲法の役割、それと大事な「戦後何年」という言葉の意味と継続の大切さを伝えたいと、毎年、長崎への修学旅行が終わった時期に戦争講話をしています。今年もいろんな質問がありました。

日本は何故戦争が始まったのですか?

戦争の時、女性は何をしていましたか?

網津に防空壕はいくつありましたか?

宇土には、飛行機以外の戦車とかきましたか?

それを聞きながら、"戦争は遠くなっている"とつくづく思います。

いつも言うことがあります。

「もしこの中から総理大臣になる人がいても、戦争を始めてはいけません。ずっと戦後を続けてください」

と締めくくっています。12歳の子供たちにどれだけ伝わったかは不明ですが、地元で起こった戦闘の話を、地図で場所を示して語ると、聞き入ってました。

毎年、どんな話をするか、悩みながらやっています。

環境と経済の両立を目指す「2005.フューチャー500国際シンポジウムin北京」に参加

2024年08月31日

<フューチャー500北京>19年前の10月に2つの関連行事、環境と経済の両立を目指す「2005.フューチャー500国際シンポジウムin北京」に参加して、ほんとに初めて北京に行きました。中国大陸へ行くのも初めてでした。

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

フューチャー500北京は、2005年10月18~19日に開催されました。世界各地(ヨーロッパ、アメリカ、アジア)の研究者、経済学者、社会活動家が北京に集まりました。前日(17日)に夕食しながらの打ち合せ会に参加しましたが、九州から行った二人は、英語が苦手でしたから、辛い北京料理の味に苦労しながらの夕食となりました。

この北京に行く2日前、福岡市で環境経済のシンポジウムがあり、北京の打ち合せはそこでできるかと思いきや、呼びかけ人の木内孝氏は「北京空港で待ってるから」で打ち合せ終了でした。二人、福岡空港の国際線で待ち合わせ、青島経由で北京に行きました。北京空港に着くと、「待ってるから」の木内氏は居らず、えーっどうするの?と不安になっていると、「やーっ、ごめん」と、秋の北京なのに半袖姿で現れました。

その出来事から、怒濤の北京シンポジウムが始まりました。私の登場は、2日目(10月19日午前)に市民活動のスピーチをすることでした。シンポジウムの1日目は、木内氏の基調講演から始まり、現地主催者の北京大学教授、さらに各地から研究者の報告が続きました。夜は、面識ある研究者同士で、けっこう盛り上がりました。しかし、私は翌日にスピーチが気になって、食事どころではない状態でした。木内氏に「どんなことを話せばいいですか?」と聞くと、「いつもやっていることを話して大丈夫、通訳は私がやります」だけの打ち合せでした。

四苦八苦して、深夜2時まで原稿をまとめました。当日は、私が語り、木内氏が英語訳し、それを北京大学の大学院生が中国語訳をする流れで、私の話は15分間(英語訳、中国語訳なので実際は40分間)の発表をしました。最後の〆は、「陽明学の始祖・王陽明が提唱した"知行合一”が私の信条です」と締めくくりました。

2日目の昼食時には、中国共産党のナンバー2(首相)を囲む会議が急きょ組まれ、環境政策の推進について活発な議論が交わされました。その後の中国は、環境政策推進に動き、自動車の電動化が一気に加速したように思います。その「フューチャー500国際シンポジウムin北京」がきっかけだったのではと振り返ります。

フューチャー500北京の2日目を無事終えた夜に、九州から行ったもう1人が「私たち、観光する時間は無いの」から、タクシーで政府関連施設をぐるりと一回りして、3日目の夜が終わりました。

最終日は、朝食前にホテルを出たので、飛行場で朝食を取ろうと思ったら、食べるところが無い、なんと4日目の最初の食事は、午後3時に着いた福岡空港で、ラーメン食べたの最初でした。初の国際シンポジウムでしたが、私は二度と海外での国際シンポジウムには、参加したくないなと思いました。でも中国から招待されて北京に行き、パネリストの1人として発表させてもらった経験はとても良かったと振り返ります。世界を飛び回る人たちは、国際シンポジウムとかに参加するのに、いろいろな(良い・悪い)経験を積むから成長するのではと思います。

あれから19年、時の過ぎるのは早いものです。フューチャー500北京のお誘いいただきた環境活動家の木内孝氏は、今年の2月に他界されました。色々な経験をさせていただき、感謝するばかりです。

*書斎の断捨離を夏に続けていて、古い写真が出てきたので、データの写真があるか確認したら見つかったのでアップしました。

<福岡シンポジウム>

<2005フューチャー500北京>

(長文です。お時間ある時にお読みください。)

フューチャー500北京は、2005年10月18~19日に開催されました。世界各地(ヨーロッパ、アメリカ、アジア)の研究者、経済学者、社会活動家が北京に集まりました。前日(17日)に夕食しながらの打ち合せ会に参加しましたが、九州から行った二人は、英語が苦手でしたから、辛い北京料理の味に苦労しながらの夕食となりました。

この北京に行く2日前、福岡市で環境経済のシンポジウムがあり、北京の打ち合せはそこでできるかと思いきや、呼びかけ人の木内孝氏は「北京空港で待ってるから」で打ち合せ終了でした。二人、福岡空港の国際線で待ち合わせ、青島経由で北京に行きました。北京空港に着くと、「待ってるから」の木内氏は居らず、えーっどうするの?と不安になっていると、「やーっ、ごめん」と、秋の北京なのに半袖姿で現れました。

その出来事から、怒濤の北京シンポジウムが始まりました。私の登場は、2日目(10月19日午前)に市民活動のスピーチをすることでした。シンポジウムの1日目は、木内氏の基調講演から始まり、現地主催者の北京大学教授、さらに各地から研究者の報告が続きました。夜は、面識ある研究者同士で、けっこう盛り上がりました。しかし、私は翌日にスピーチが気になって、食事どころではない状態でした。木内氏に「どんなことを話せばいいですか?」と聞くと、「いつもやっていることを話して大丈夫、通訳は私がやります」だけの打ち合せでした。

四苦八苦して、深夜2時まで原稿をまとめました。当日は、私が語り、木内氏が英語訳し、それを北京大学の大学院生が中国語訳をする流れで、私の話は15分間(英語訳、中国語訳なので実際は40分間)の発表をしました。最後の〆は、「陽明学の始祖・王陽明が提唱した"知行合一”が私の信条です」と締めくくりました。

2日目の昼食時には、中国共産党のナンバー2(首相)を囲む会議が急きょ組まれ、環境政策の推進について活発な議論が交わされました。その後の中国は、環境政策推進に動き、自動車の電動化が一気に加速したように思います。その「フューチャー500国際シンポジウムin北京」がきっかけだったのではと振り返ります。

フューチャー500北京の2日目を無事終えた夜に、九州から行ったもう1人が「私たち、観光する時間は無いの」から、タクシーで政府関連施設をぐるりと一回りして、3日目の夜が終わりました。

最終日は、朝食前にホテルを出たので、飛行場で朝食を取ろうと思ったら、食べるところが無い、なんと4日目の最初の食事は、午後3時に着いた福岡空港で、ラーメン食べたの最初でした。初の国際シンポジウムでしたが、私は二度と海外での国際シンポジウムには、参加したくないなと思いました。でも中国から招待されて北京に行き、パネリストの1人として発表させてもらった経験はとても良かったと振り返ります。世界を飛び回る人たちは、国際シンポジウムとかに参加するのに、いろいろな(良い・悪い)経験を積むから成長するのではと思います。

あれから19年、時の過ぎるのは早いものです。フューチャー500北京のお誘いいただきた環境活動家の木内孝氏は、今年の2月に他界されました。色々な経験をさせていただき、感謝するばかりです。

*書斎の断捨離を夏に続けていて、古い写真が出てきたので、データの写真があるか確認したら見つかったのでアップしました。

<福岡シンポジウム>

<2005フューチャー500北京>

<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。

2024年01月10日

<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。

そのきっかっけとなった本があります。

『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。

作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。

今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。

出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。

そのきっかっけとなった本があります。

『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。

作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。

今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。

出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。

世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。

2023年12月09日

世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だそうです。

10月に、日韓交流で忠清南道とソウルを訪問して、現金をいっさい使わずに帰りました。5年前は、田舎のレストランで、ツアーコンダクターが払っていたような、気がします。デジタル競争力は、特にここ5年に、日本と世界の格差が開いたように感じます。

半導体工場の誘致に浮かれるのでなく、生活のデジタル化の取り組みを進めないと、ますます世界との格差は開いていくように、危惧します。

11月17日の記事

2023年11月17日

日韓の交流を もっと盛んに

10月に私が体験した日韓交流のことを、熊日新聞の市民投稿『読者ひろば』に投稿した文が、本日に掲載されていました。とても近い国であり、古(いにしえ)の時代から文化交流のある朝鮮半島の韓国は、日本にとって最も重要な国と思います。民間の交流を盛んにして、さらに身近な国になるように願っています。

多くの方に読んでいただきたく、ブログにもアップしました。

#日韓交流

#熊本県と忠清南道

#熊本県日韓親善協会

#姉妹提携40周年

#熊本県つばさの会

国家意識を現すユーモアとは?〜江沢民(中国・元国家主席)のハワイでのスピーチ〜

2023年03月29日

国家意識を現すユーモアとは?〜江沢民(中国・元国家主席)のハワイでのスピーチ「太平洋の西半分は中国が受け持つ?」〜

久しぶりに、作家の曽野綾子さんの夫・三浦朱門さんの本『老年の品格』を読んでいて、初対面のユーモアについて書かれている場面を読んでいたら、中国共産党の江沢民国家主席が、ハワイに出かけた時の話があった。引用文が長くなりますが、現代の中国共産党のやり方は、"ここにあるのか!"と思いました。

(以下、『老年の品格』より)

〜第十二章 愛のある笑い、毒のある笑い〜

中国の前の国家主席の江沢民は、ハワイに行った時(2012年4月12日)、第二次世界大戦の時に、中国とアメリカが連合国として、共に日本と戦い、日本の帝国主義を壊滅させたことを述べて、太平洋はその時の同盟国である米中で二分して、守らなければならない、とスピーチした。

彼は少年時代、日本が占領した上海に育ったから、反日感情はほとんど生理的なものがあっただろう。

その時の連合国であったことをアメリカ人に思いださせるのは、外交礼儀としては当然としても、太平洋を二分して西半分は中国が引き受けるというのは、アメリカとしては、チョッと待ってくれ、言いたいところだろう。しかし、第二次世界大戦当時の連合国という甘いカバーをかぶせて、言いたいことを言うあたり、いかにも中国的政治家である。

事実、その後の中国の軍の近代化、そして軍備の拡充、そして、南シナ海から、沖縄を超えて、グアム島あたりまで、艦隊を出動させる状況などを見ると、この国は確かに太平洋の西半分を自分の版図に置こうとする意図が見え隠れする。

(以上、『老年の品格』より転載)

さすが、三浦朱門さんだと思いました。ただの文化人ではなく、多様な人たちと、若い頃から交流を持ち、意見を交わして来て、さらに長命であることから、世界の潮流はどこにあるのか、よく見ているな、と思います。

ネットで、習近平国家主席の誕生に、深く関わる江沢民元国家主席との関係を調べていて、習近平国家主席は、恩人である江沢民氏が健在の間は、江沢民氏のやり方を踏襲することが、大きかったのだろうと思いました。

『老年の品格』に書かれているユーモアに関わるエピソードに、興味津々で読んでいます。小説と違い、2〜5ページが一つの話題なので、朝読書にはちょうど良いと、枕もとに置いて、時折り開いています。

今朝の文章は、中国の今の状況は、"これか!"と思いました。さて、中国の次なる国家主席は誰になるのか?、日本も大きく影響を受ける経済大国・中国の動向には、関心を持っていきたいと思います。

〜web情報〜

江沢民は習近平の最大の恩人(1)【中国問題グローバル研究所】

配信日時:2022/12/12 10:29

#中国軍の動向

#江沢民のハワイでのスピーチ

#習近平国家主席誕生と江沢民

#江沢民は習近平の最大の恩人(1)

久しぶりに、作家の曽野綾子さんの夫・三浦朱門さんの本『老年の品格』を読んでいて、初対面のユーモアについて書かれている場面を読んでいたら、中国共産党の江沢民国家主席が、ハワイに出かけた時の話があった。引用文が長くなりますが、現代の中国共産党のやり方は、"ここにあるのか!"と思いました。

(以下、『老年の品格』より)

〜第十二章 愛のある笑い、毒のある笑い〜

中国の前の国家主席の江沢民は、ハワイに行った時(2012年4月12日)、第二次世界大戦の時に、中国とアメリカが連合国として、共に日本と戦い、日本の帝国主義を壊滅させたことを述べて、太平洋はその時の同盟国である米中で二分して、守らなければならない、とスピーチした。

彼は少年時代、日本が占領した上海に育ったから、反日感情はほとんど生理的なものがあっただろう。

その時の連合国であったことをアメリカ人に思いださせるのは、外交礼儀としては当然としても、太平洋を二分して西半分は中国が引き受けるというのは、アメリカとしては、チョッと待ってくれ、言いたいところだろう。しかし、第二次世界大戦当時の連合国という甘いカバーをかぶせて、言いたいことを言うあたり、いかにも中国的政治家である。

事実、その後の中国の軍の近代化、そして軍備の拡充、そして、南シナ海から、沖縄を超えて、グアム島あたりまで、艦隊を出動させる状況などを見ると、この国は確かに太平洋の西半分を自分の版図に置こうとする意図が見え隠れする。

(以上、『老年の品格』より転載)

さすが、三浦朱門さんだと思いました。ただの文化人ではなく、多様な人たちと、若い頃から交流を持ち、意見を交わして来て、さらに長命であることから、世界の潮流はどこにあるのか、よく見ているな、と思います。

ネットで、習近平国家主席の誕生に、深く関わる江沢民元国家主席との関係を調べていて、習近平国家主席は、恩人である江沢民氏が健在の間は、江沢民氏のやり方を踏襲することが、大きかったのだろうと思いました。

『老年の品格』に書かれているユーモアに関わるエピソードに、興味津々で読んでいます。小説と違い、2〜5ページが一つの話題なので、朝読書にはちょうど良いと、枕もとに置いて、時折り開いています。

今朝の文章は、中国の今の状況は、"これか!"と思いました。さて、中国の次なる国家主席は誰になるのか?、日本も大きく影響を受ける経済大国・中国の動向には、関心を持っていきたいと思います。

〜web情報〜

江沢民は習近平の最大の恩人(1)【中国問題グローバル研究所】

配信日時:2022/12/12 10:29

#中国軍の動向

#江沢民のハワイでのスピーチ

#習近平国家主席誕生と江沢民

#江沢民は習近平の最大の恩人(1)

<対立から和解へ>ニ気感応してもって相与(あいくみ)するなり。〜沢山咸『易経』〜

2023年02月18日

<対立から和解へ>ニ気感応してもって相与(あいくみ)するなり。〜沢山咸『易経』〜

感応

感通

感動

感覚

感化

感触

感和

感情

感心

易経の「咸」は、感の古字。

咸は、祝詞をあげて神の感応を待つことから、始まった言葉。

咸は、自らの心の中に神を感じれるか?

解説に以下の一文があります。

(以下、『易経一日一言』より)

「ニ気」とは陰と陽の気。ニ気が交感して万物は形成される。恋愛、結婚もニ気の交感である。もともと質が違い、反発し合うニ気であればこそ、感応し合い、相与(あいくみ)するのである。

(以上、本より)

神は、自らの心の中に在る。

相対する人間が、考えは違えども、それぞれの良さを見抜き、相互に感じ、相乗効果で難題を乗り越える。

人だけでなく、地域や国も、違う考えは有れど、相互の良さを見抜き、協力できるのが人なのではないかと思う。

不都合、不仲は、いつかそれぞれが感応して、協力できる仲間となれることを目指してほしい。

中国古典から学ぶ、和解への道。

感応

感通

感動

感覚

感化

感触

感和

感情

感心

易経の「咸」は、感の古字。

咸は、祝詞をあげて神の感応を待つことから、始まった言葉。

咸は、自らの心の中に神を感じれるか?

解説に以下の一文があります。

(以下、『易経一日一言』より)

「ニ気」とは陰と陽の気。ニ気が交感して万物は形成される。恋愛、結婚もニ気の交感である。もともと質が違い、反発し合うニ気であればこそ、感応し合い、相与(あいくみ)するのである。

(以上、本より)

神は、自らの心の中に在る。

相対する人間が、考えは違えども、それぞれの良さを見抜き、相互に感じ、相乗効果で難題を乗り越える。

人だけでなく、地域や国も、違う考えは有れど、相互の良さを見抜き、協力できるのが人なのではないかと思う。

不都合、不仲は、いつかそれぞれが感応して、協力できる仲間となれることを目指してほしい。

中国古典から学ぶ、和解への道。

<愛と平和>本日は終戦記念日、地元紙の一面は「日本が戦争をする48% 2年連続増 危機感高まる」

2022年08月15日

<愛と平和>本日は終戦記念日、地元紙の一面は「日本が戦争をする48% 2年連続増 危機感高まる」

非核三原則を堅持すべき 75%

平和主義に基づく専守防衛 60%

相手国のミサイル基地攻撃力を日本が持つ

賛成36%、反対33%、分からない30%

終戦から77年、アメリカ、ロシア(旧ソ連)が絡む紛争や戦争が何度も起きてきた。

1969年、ベトナム戦争反対の野外音楽祭「ウッドストック・フェスティバル」での「愛と平和」の願いは、何処へ行ったのか。会場として農場を提供した農場主は、

「君たちは世界に何かを示した」

と称賛したという。しかし、その後もアメリカは、戦争に深く関わってきた。

『新生面』の最後に、

日本は今日まで77年間、戦争をしていない。けれど分断から深まる世界を見渡すと、この幸福がいつまで続くか不安になる。終戦の日に、いま一度「愛と平和」の尊さを胸に刻む。

(以上、熊日朝刊一面『新生面』より抜粋)

日本は戦争はしていませんが、アメリカの戦争を基地支援や戦費支援はやってきた。今回のウクライナ侵攻に対する西側の一員として、経済制裁を支持することになっている。

世界の「愛と平和」を支持する動きが薄れてきているように感じます。

>「日本が戦争をする」48%(世論調査より)

平和の尊さを真剣に考える終戦記念日であってほしい。

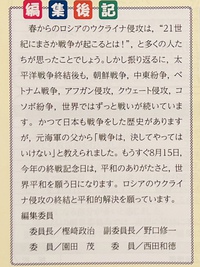

の「編集後記」は、私が担当でした。ロシアのウクライナ侵攻と8月15日の終戦記念日について書きました。

2022年07月31日

うと市議会だより8月1日号の「編集後記」は、私が担当でした。ロシアのウクライナ侵攻と8月15日の終戦記念日について書きました。ご一読いただければ幸いです。

「うと市議会だより」(議会報告)の編集は、議会運営委員長、各常任委員長の4名で、担当して作っています。編集後記は、4人の輪番で書いていて、たまたま3期目最後の編集となった「うと議会だより」8月1日号でしたが、私が編集後記を担当しました。普段は、宇土市の季節に関わることを書いてきたのですが、どうしても戦争と平和について書こうと思い立ちました。字数制限が、250文字以内なので、語り尽くせませんが、今年の終戦記念日は、日本の平和は先人たちの志と犠牲があって今があることを忘れてはいけないと思います。

平和は、努力しないと続かない、とウクライナ侵攻で思い知らされた気がします。日本は、この平和を維持し、未来世代でも継続してほしいと願います。

相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>〜40年前のSF映画『プレードランナー』〜

2022年04月29日

相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>〜40年前のSF映画『プレードランナー』〜

ここ数日、太平洋戦争のことを、ウクライナ戦争の発言者たちが語るようになった。

真珠湾奇襲攻撃

原爆投下

では、太平洋戦争は、どこから始まったのか?

大航海時代から続く、殖民地支配の歴史から、領土拡大の戦争が何度も起きた。第二世界大戦後、各地で独立運動(紛争)も起こった。

太平洋戦争が終結した時、もう国同士の戦争は無いと思っていたが、実際には、朝鮮戦争、ベトナム戦争、中東戦争、アフガン紛争、コソボ紛争、チェチェン紛争、アフリカでも未だに戦火が消えることがない。

人間の愚かさが、そこには見えて来る。

本日の熊日コラム『新生面』に、40年前のSF映画を通して、現在のウクライナ戦争について書かれていました。

最後の部分を転載すると、

(以下、『新生面』より)

『アンドロイドは!』に戻れば、著者のディック氏は、人間とは何かという問いに「親切であること」と答えた、と訳者のあとがきにある。どんな姿をしていようと、どこの星で生まれようと、親切な存在はすべて「人間」であると。誰もが人間であれば、と夢想する。

(以上、本日の熊日コラム『新生面』より)

企業倫理にも、「親切、丁寧」の言葉をよく耳にする。

SF映画『プレードランナー』のアンドロイドの原作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の中に、以下のことで人間を表現しているとありました。

(以下、熊日から転載)

人間そっくりのアンドロイドを見分けるために共感力を調べる場面がある。アンドロイドはパスできず、相手の身になって考える能力は<人間社会だけに存在するものらしい>と主人公は思う。

(以上、『新生面』より)

21世紀は"共感の時代"と語った人が多くいました。

共感とは、ある意味相手を思いやることですが、戦争になると、自らの命を守る、自らの主張が正義、自らの目的達成まで、相手は全て悪となります。

だから戦争は始めてはいけない。

本日の熊日『新生面』は、国連の役割りが大きな意味を持つ、と訴えているように感じました。

人間の"共感力"は、今回のウクライナ戦争で通用するのか?

民間人の安全避難の要求を申し出た国連の動きに期待しつつも、平和を願う宗教家たちの活動にも期待したい。

とにかく、早い停戦と和平の話し合いを始めてほしいと願っています。

<言論の自由>奢れるものは久しからず。満つれば欠ける。覆水盆に返らず。〜諺から〜

2022年04月26日

<言論の自由>奢れるものは久しからず。満つれば欠ける。覆水盆に返らず。〜諺から〜

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

アメリカの企業評価、世界売上げ高トップ500社「フォーチュン500」に30年ランクインするの会社は、ほんの一握りしかいない。

日本のバブル経済時代、フォーチュン500のベストテンに何社も入った日本の銀行だったが、今はランクインしていない。

フォーチュン500に何十年もランクインしている企業は、時代に合わせて脱皮(業態変化)して生き残って来ている。

日本は、バブル経済が終わってからの20年を、"失われた20年"との評価する人も多い。まさに世界のトップに位置した日本企業が、フォーチュン500の下位になってしまった。

今朝の読書で、『菜根譚』に以下の言葉がありました。

満ちれば欠ける道理(菜根譚前集No.203)

【現代語訳】

富貴や権力が最高に達した人は、水が器から今まさにあふれようとしてあふれずにいるようなものである。それ以上に一滴を加えることをひたすら嫌い避ける。

さし迫った危険な位置にいる人は、木が今にも折れようとして折れずにいるようなものである。それ以上に一押しさえ加えることをひたすら嫌い避ける。

(以上、菜根譚から)

パンパンに張り膨らんだ風船には小さな針のひと刺し、コップ溜まった水が表面張力でやっとあふれずにいる状況に小さな水滴一つ落とす、で形成がカラッと変わる。

人も頂点に居続けるには、常に緊張し、変化し続けなければ、その地位を維持できない。まさに24時間爪先立ちの状況だと思います。

トップにいる人は、"いつかは終わる"を意識して、下降に転じた後の対応を準備することを忘れてはいけない。

ところが人間は、トップから陥落することを想像することを知らない。ウクライナ侵攻を決断した、現代のロシア皇帝のプーチン大統領の目論みは、大きく誤算だったことが、露呈しつつある。

菜根譚の訓示だけでなく、

奢れるものは久しからず。

満つれば欠ける。

覆水盆に返らず。

トップに位置する人への訓示は、世界に数えきれないほど有る。ウクライナ戦争は、ベトナム化しつつある。まさに東西冷戦時代の東西大国の"代理戦争"と化している。

プーチン大統領は、侵攻して4日後に勝利宣言する「勝利宣言原稿」が記されていたことが、SNSでリークされた。

トップに君臨し続けて、見えて(聴こえて)いない部分が増えていたのではないか?

自らの地位を保つための政治を四半世紀近くやっていては、次期リーダーの育成はできない。出てこれない。国も企業も、多様な人材がどんどん出てくるようでないと、発展につながらない。

一時西側諸国に近づきつつあったロシアだが、新しいリーダーの登場を出やすくしないと、北朝鮮のように軍事国家的な動きしかできなくなると危惧します。

やはり言論の自由は大事だなぁ、とつくづく思います。しかし身勝手な発言・発信はいけない、地域社会がより良くなるように謙虚な発言でなければならない、と思います。

(少々長文です。お時間ある時にお読みください。)

アメリカの企業評価、世界売上げ高トップ500社「フォーチュン500」に30年ランクインするの会社は、ほんの一握りしかいない。

日本のバブル経済時代、フォーチュン500のベストテンに何社も入った日本の銀行だったが、今はランクインしていない。

フォーチュン500に何十年もランクインしている企業は、時代に合わせて脱皮(業態変化)して生き残って来ている。

日本は、バブル経済が終わってからの20年を、"失われた20年"との評価する人も多い。まさに世界のトップに位置した日本企業が、フォーチュン500の下位になってしまった。

今朝の読書で、『菜根譚』に以下の言葉がありました。

満ちれば欠ける道理(菜根譚前集No.203)

【現代語訳】

富貴や権力が最高に達した人は、水が器から今まさにあふれようとしてあふれずにいるようなものである。それ以上に一滴を加えることをひたすら嫌い避ける。

さし迫った危険な位置にいる人は、木が今にも折れようとして折れずにいるようなものである。それ以上に一押しさえ加えることをひたすら嫌い避ける。

(以上、菜根譚から)

パンパンに張り膨らんだ風船には小さな針のひと刺し、コップ溜まった水が表面張力でやっとあふれずにいる状況に小さな水滴一つ落とす、で形成がカラッと変わる。

人も頂点に居続けるには、常に緊張し、変化し続けなければ、その地位を維持できない。まさに24時間爪先立ちの状況だと思います。

トップにいる人は、"いつかは終わる"を意識して、下降に転じた後の対応を準備することを忘れてはいけない。

ところが人間は、トップから陥落することを想像することを知らない。ウクライナ侵攻を決断した、現代のロシア皇帝のプーチン大統領の目論みは、大きく誤算だったことが、露呈しつつある。

菜根譚の訓示だけでなく、

奢れるものは久しからず。

満つれば欠ける。

覆水盆に返らず。

トップに位置する人への訓示は、世界に数えきれないほど有る。ウクライナ戦争は、ベトナム化しつつある。まさに東西冷戦時代の東西大国の"代理戦争"と化している。

プーチン大統領は、侵攻して4日後に勝利宣言する「勝利宣言原稿」が記されていたことが、SNSでリークされた。

トップに君臨し続けて、見えて(聴こえて)いない部分が増えていたのではないか?

自らの地位を保つための政治を四半世紀近くやっていては、次期リーダーの育成はできない。出てこれない。国も企業も、多様な人材がどんどん出てくるようでないと、発展につながらない。

一時西側諸国に近づきつつあったロシアだが、新しいリーダーの登場を出やすくしないと、北朝鮮のように軍事国家的な動きしかできなくなると危惧します。

やはり言論の自由は大事だなぁ、とつくづく思います。しかし身勝手な発言・発信はいけない、地域社会がより良くなるように謙虚な発言でなければならない、と思います。

本日は、今年最初の臨時議会で、会議の目的は、ロシアのウクライナ侵攻に対する宇土市議会の意見書に対する決議でした。

2022年03月24日

本日は、今年最初の臨時議会で、会議の目的は、ロシアのウクライナ侵攻に対する宇土市議会の意見書に対する決議でした。

「ロシアによるウクライナ侵攻に関し平和的解決をはじめ邦人の安全確保と我が国への影響対策を求める意見書」

宇土市議会の決議、議会のホームページを検索ください。

欠席2人、退席1人がありましたが、出席者15人は全員賛成でした。私は、提案者の議会運営委員会の副委員長で、もちろん賛成です。

宇土市議会で臨時議会は少ないですが、ウクライナの窮状を見て、やはり議会の意思表示が必要となり、今回の臨時議会の開催でした。

<戦争は始めたら止められない>11月に地元小学校の6年生に太平洋戦争について講話した。

2022年03月06日

<戦争は始めたら止められない>11月に地元小学校の6年生に太平洋戦争について講話した。現在の平和学習は、熊本の小学生は長崎へ原爆の被害や語り部に学ぶ、中学生は広島へ原爆の被害について修学旅行の一環で行く学校も多いが、教師たちからすると「学習しても、やはり他所での戦争被害でしかない。何かできないか?」と悩んでいることから・・・

宇土市で起きた空襲、宇土市住吉海岸沖で、旋回して宇土市街地へ機銃掃射を行ったグラマン戦闘機の話とかを、地元での戦争被害を伝えました。

1年前からの要請で始まった戦争講話で、私が最後に伝えるのは、「戦争は始めたら止めわれない。どちらか負けるまで終わらない。その間に、たくさんの人たちが死んで行く。だから、戦争は始めてないけない」と伝えています。

だから、たくさんの人が死ぬ前に、戦争を止めることを決断することが大事なのです。

宇土市で起きた空襲、宇土市住吉海岸沖で、旋回して宇土市街地へ機銃掃射を行ったグラマン戦闘機の話とかを、地元での戦争被害を伝えました。

1年前からの要請で始まった戦争講話で、私が最後に伝えるのは、「戦争は始めたら止めわれない。どちらか負けるまで終わらない。その間に、たくさんの人たちが死んで行く。だから、戦争は始めてないけない」と伝えています。

だから、たくさんの人が死ぬ前に、戦争を止めることを決断することが大事なのです。

<差別の構図>力の強い方(数)から弱い方(少数)へ向かうとは限らない、権利関係から起こる差別。〜沖縄米軍基が起こす事件〜

2022年02月25日

<差別の構図ポイント②>力の強い方(数)から弱い方(少数)へ向かうとは限らない、権利関係から起こる差別。〜沖縄米軍基が起こす事件〜

>目指すべき社会は「弱者を思いやる社会」ではなく、「弱者をつくらない社会」だと主張している。〜佐藤由美子(音楽療法士)〜

『マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ』より、

差別の構図6つのポイントから、②の解説に、

(以下、転載)

必ずしも力の差は数の"多い少ない"ではないことも注意したいものです。例えば南アフリカ共和国では「アパルトヘイト」という少数の白人が、黒人たちを支配した歴史がありました。要は権力関係がそこにあるかどうかがポイントになるのです。沖縄の米軍と地元住民の関係も似たような部分があります。沖縄では米兵による住民への犯罪が起きても、日本の法律をそのまま適用して罰することができない事例が起きています。

(以上、本より)

沖縄米軍基地の地位協定は、南アフリカ共和国のアパルトヘイトの事例と並べて語られることに衝撃を受けますが、確かに、事件が起きてもなかなか日本へ犯人

引き渡さない事件がこれまで何度も続きてきた。

日米間の権力構図がまだまだあるのか、と再確認した気がします。

まだまだ、マイクロアグレッションの学びの前段階のところで学んでいますが、ほんとによく解説されています。

>目指すべき社会は「弱者を思いやる社会」ではなく、「弱者をつくらない社会」だと主張している。〜佐藤由美子(音楽療法士)〜

『マイクロアグレッションを吹っ飛ばせ』より、

差別の構図6つのポイントから、②の解説に、

(以下、転載)

必ずしも力の差は数の"多い少ない"ではないことも注意したいものです。例えば南アフリカ共和国では「アパルトヘイト」という少数の白人が、黒人たちを支配した歴史がありました。要は権力関係がそこにあるかどうかがポイントになるのです。沖縄の米軍と地元住民の関係も似たような部分があります。沖縄では米兵による住民への犯罪が起きても、日本の法律をそのまま適用して罰することができない事例が起きています。

(以上、本より)

沖縄米軍基地の地位協定は、南アフリカ共和国のアパルトヘイトの事例と並べて語られることに衝撃を受けますが、確かに、事件が起きてもなかなか日本へ犯人

引き渡さない事件がこれまで何度も続きてきた。

日米間の権力構図がまだまだあるのか、と再確認した気がします。

まだまだ、マイクロアグレッションの学びの前段階のところで学んでいますが、ほんとによく解説されています。

沖縄の観光産業の発展に、アメリカの生活文化の浸透があるのでは?

2022年01月07日

沖縄の観光産業の発展に、アメリカの生活文化の浸透があるのでは?

今回の新型コロナウイルスの変異したオミクロン株の感染拡大に、国内の米軍基地が深く関わっていると先ほど書いたが、

ふと沖縄の異質な生活文化と観光産業について考えると、

国際通りを散策した記憶から、国内だが国内でない雰囲気は、米国統治下に広がったアメリカの生活文化の影響が大きいと思いました。

国内の米軍基地のある周辺の中でも、沖縄県は、基地が集中し、米国統治が戦後長く続いたことからも、今でも米軍基地とのつながりが深く、基地経済の街でもあるといえます。

2年前、市議有志で沖縄を訪れた時、自衛隊の研修時に、

「沖縄県に来る観光客の数が、ハワイの観光客数を超えた」

ことを報告していました。沖縄県は、観光産業で成り立っていること、米軍基地からのアメリカの生活文化の浸透で、さらに観光客が増える。

オミクロン株の感染拡大は、沖縄県の特異性にあるなぁ、と新聞の特集を読み思いました。

<地球温暖化は進む>一瞬にして結果を知る。これは常人にはできない直感力である。〜幾を知るはそれ神か(易経)〜

2021年10月03日

<地球温暖化は進む>一瞬にして結果を知る。これは常人にはできない直感力である。〜幾を知るはそれ神か(易経)〜

あっ!

これって、社会が動く兆しではないのか、あるいは、数年後に、あれが今の変化をの兆しだったのではないか。

と思うことはありませんか。

長女が小学6年生の運動会は、9月末の24日だった。高橋直子さんが、オリンピックの女子マラソンで優勝した日でした。あれから21年、その運動会の日中の気温は30度を超えた。それまでの運動会は、秋の爽やかな季節として開催されていました。その年以来、毎年9月末に気温30度を体験するようになった気がします。今年の秋は、10月に入っても30度を超え続けている。今朝の予報では、10月11日まで気温30度を超える予報となっています。

21年で30度超えが、9月24日→10月11日に、今年だけが10月中旬まで真夏の暑さではなくて、毎年毎年秋が短くなっているように感じます。

今思えば、21年の前の運動会は、暑くてテントに居らず、多く人がグランド周りにある桜の木陰に移動した記憶がよみがえります。

今年は、コロナ禍で、多くの小学校が、午前中で終了の運動会のようで、今日の気温は32度の予報から考えても、昼前に終わるのは正解かもしれないと思います。

地球温暖化による気温の上昇は、20年前から急に上がってきたのではと、ふと振り返りました。

『易経一日一言』10月3日の訓示は以下です。

「幾を知るはそれは神か」

【解説】

「幾」とは、わずか、微妙な、機微を意味する。物事何大きく動く微細なきっかけであり、別の言い方をすると兆しである。

たとえば、「桐一葉落ちて天下の赤を知る」(桐の一葉学生落ちるのを見て、天下衰亡の時と腑に落ちる)というかのように、一瞬にして結果を知る。これは常人には及ばない直感力であると易経はいう。

(以上、『易経一日一言』より)

易経の直感力を持つ人は、21年前の30度超えの時に、"これから気候変動が急速に始まる!"と気づくのでしょうが、一般人は、21年後にやっと、"あの頃から始まったのか!"と思い出すくらいが精一杯です。

しかし今年の残暑は、レベルが違います。今日の熊本は、32℃の予想、まるで真夏の気温です。10月になっても熱中症に気をつけなければならない。

近々開催される国連の環境会議は、気温上昇を抑制するような合意がなされることに期待します。

あっ!

これって、社会が動く兆しではないのか、あるいは、数年後に、あれが今の変化をの兆しだったのではないか。

と思うことはありませんか。

長女が小学6年生の運動会は、9月末の24日だった。高橋直子さんが、オリンピックの女子マラソンで優勝した日でした。あれから21年、その運動会の日中の気温は30度を超えた。それまでの運動会は、秋の爽やかな季節として開催されていました。その年以来、毎年9月末に気温30度を体験するようになった気がします。今年の秋は、10月に入っても30度を超え続けている。今朝の予報では、10月11日まで気温30度を超える予報となっています。

21年で30度超えが、9月24日→10月11日に、今年だけが10月中旬まで真夏の暑さではなくて、毎年毎年秋が短くなっているように感じます。

今思えば、21年の前の運動会は、暑くてテントに居らず、多く人がグランド周りにある桜の木陰に移動した記憶がよみがえります。

今年は、コロナ禍で、多くの小学校が、午前中で終了の運動会のようで、今日の気温は32度の予報から考えても、昼前に終わるのは正解かもしれないと思います。

地球温暖化による気温の上昇は、20年前から急に上がってきたのではと、ふと振り返りました。

『易経一日一言』10月3日の訓示は以下です。

「幾を知るはそれは神か」

【解説】

「幾」とは、わずか、微妙な、機微を意味する。物事何大きく動く微細なきっかけであり、別の言い方をすると兆しである。

たとえば、「桐一葉落ちて天下の赤を知る」(桐の一葉学生落ちるのを見て、天下衰亡の時と腑に落ちる)というかのように、一瞬にして結果を知る。これは常人には及ばない直感力であると易経はいう。

(以上、『易経一日一言』より)

易経の直感力を持つ人は、21年前の30度超えの時に、"これから気候変動が急速に始まる!"と気づくのでしょうが、一般人は、21年後にやっと、"あの頃から始まったのか!"と思い出すくらいが精一杯です。

しかし今年の残暑は、レベルが違います。今日の熊本は、32℃の予想、まるで真夏の気温です。10月になっても熱中症に気をつけなければならない。

近々開催される国連の環境会議は、気温上昇を抑制するような合意がなされることに期待します。

<総裁選への期待>至を知りてからに至る、ともに幾を言うべきなり。〜易経〜

2021年09月17日

<総裁選への期待>至を知りてからに至る、ともに幾を言うべきなり。〜易経〜

毎日、毎日、毎日を過ごしています。

日々やることほとんど変わらない。

『易経一日一言』の言葉に、今日の野田聖子氏の政治理念に合致するものがりました。

弱気者のためへのメッセージ(今日のニュース)に、関心をもちました。正々堂々と議論を、やってほしい。

抹茶ではなく、政策ですね。

冒頭の言葉は、易経の訓示です。

【解説】

毎日同じことを繰り返し、熟練すると、これが流しを察する力、「プロの目」である。決してまぐれの直感ではない。

(以上、『易経一日一言』より)

政治は、毎年、毎年の事業を進めながら、災害、海外事変、経済状況で、毎年違う状況が起こる。

変化はあれど、毎年行なわれる変わらない政治の本質を検証していること、それに上乗せするのが、新首相の政治なのだろう。基本(毎年変わらぬ)をベースに、日本を発展してさせる議論を、総裁選に期待します。

毎日、毎日、毎日を過ごしています。

日々やることほとんど変わらない。

『易経一日一言』の言葉に、今日の野田聖子氏の政治理念に合致するものがりました。

弱気者のためへのメッセージ(今日のニュース)に、関心をもちました。正々堂々と議論を、やってほしい。

抹茶ではなく、政策ですね。

冒頭の言葉は、易経の訓示です。

【解説】

毎日同じことを繰り返し、熟練すると、これが流しを察する力、「プロの目」である。決してまぐれの直感ではない。

(以上、『易経一日一言』より)

政治は、毎年、毎年の事業を進めながら、災害、海外事変、経済状況で、毎年違う状況が起こる。

変化はあれど、毎年行なわれる変わらない政治の本質を検証していること、それに上乗せするのが、新首相の政治なのだろう。基本(毎年変わらぬ)をベースに、日本を発展してさせる議論を、総裁選に期待します。

国連軍縮担当・中満泉事務次官のルーツは熊本。〜父から「熊本市から長崎のきのこ雲が見えた」を聞いた〜

2021年08月14日

<核兵器禁止条約と日本政府>国連軍縮担当・中満泉事務次官のルーツは熊本。〜父から「熊本市から長崎のきのこ雲が見えた」を聞いた〜

核兵器禁止条約の第一回会議が、来年3月22〜24日に開催される。

また、米露の新戦略兵器削減条約(新START)の延長した。また核兵器拡散防止条約(NPT)再検討会議が来年1月4日から4週間開催される。

日本政府の姿勢はどうか?

新聞によると、被爆者団体から、

「日本に締結会議へのオブザーバー参加を求める声が上がっている」

菅総理、6日(広島平和式典後の会見)で、

「現時点で条約参加の考えはない」

と明言した。このニュースは私も聞いた。さらに、菅総理は、

「(締結会議)のオブザーバー参加も慎重に見極める必要がある」

との見解だった。

中満事務次長は、人工知能(AI)やサイバー、宇宙空間など新興技術に関する議論の必要性に触れ、

「技術の進展を止めることはあってはならないが、規範を強化しなければならない」

と訴えている。

(以上、熊日・共同通信記事より)

コロナ禍で、米中の対立に関心が薄れている。米露の軍縮、新興国の軍拡と、大切な情報が薄れているように思います。

熊本県にルーツのある中満事務次長の活躍に注目したい。

*参考資料:熊日朝刊8月12日4面より

「原子力の平和利用が人間の全ての目標設定と使命を規定するようになると、人間は自らの本質を失わねばならぬ」(ハイデッカー)

2021年04月17日

「原子力の平和利用が人間の全ての目標設定と使命を規定するようになると、人間は自らの本質を失わねばならぬ」〜エッセイ『ハーベルーー家の友』(マルティン・ハイデッカー著、1960年)〜

この言葉は、2007年に出版された『世界の名言100選 ソクラテスからビル・ゲイツまで』(金森誠也監修)の一文にある原子力の悪しき影響力の問題を突いていました。ハイデッカーの文章は1960年の作品で、60年以上前のことでした。

現在、ドイツは原子力発電をゼロへ向けて、いち早く進んでいますが、後発の日本、原爆を受けた日本が、逆に福島第一原発事故まで、世界一原発を推進し、輸出製造もしてきました。

そんな中に東日本大震災が発生しました。

科学者たちが、1000年に一度の大津波発生の可能性を東電に提言を出していたのですが、それをまともに受け入れず、福島第一原発事故を招いたのです。

なぜ、この事故は起こったか?

この文章の末尾に以下の言葉がありました。

(以下、転載)

彼(ハイデッカー)によれば、人が不安と恐れの中で生きているのは何よりも死にかかわる存在だからである。「人はいつか必ず死ぬ」と語る時でも、その人は「さしあたって自分はまだ死なない」と思っているようだ。こうして人は死ぬことを覆い隠し、不安から逃げようとする。(中略)

(以上、本より)

>さしあたって自分はまだ死なない

を読み替えると、「原子力発電所は、最新技術を持つ日本では事故は起こらない」の過信があった。

最近の自然災害は、想定をはるかに超える被害を出し続けていた時期に東日本大震災が発生した。

科学者が予見したのに、"さしあたってそんな津波は来ない"と、被災することを覆い隠す気持ちになっていたのだろう、と想像します。

>人間は自らの本質を失わねばならぬ

さらなる自然災害から事故が発生する前に、地下資源(石炭・石油・ウラン等)に頼らない再生可能エネルギーにどう移していくか、世界の政治の課題になっています。

この言葉は、2007年に出版された『世界の名言100選 ソクラテスからビル・ゲイツまで』(金森誠也監修)の一文にある原子力の悪しき影響力の問題を突いていました。ハイデッカーの文章は1960年の作品で、60年以上前のことでした。

現在、ドイツは原子力発電をゼロへ向けて、いち早く進んでいますが、後発の日本、原爆を受けた日本が、逆に福島第一原発事故まで、世界一原発を推進し、輸出製造もしてきました。

そんな中に東日本大震災が発生しました。

科学者たちが、1000年に一度の大津波発生の可能性を東電に提言を出していたのですが、それをまともに受け入れず、福島第一原発事故を招いたのです。

なぜ、この事故は起こったか?

この文章の末尾に以下の言葉がありました。

(以下、転載)

彼(ハイデッカー)によれば、人が不安と恐れの中で生きているのは何よりも死にかかわる存在だからである。「人はいつか必ず死ぬ」と語る時でも、その人は「さしあたって自分はまだ死なない」と思っているようだ。こうして人は死ぬことを覆い隠し、不安から逃げようとする。(中略)

(以上、本より)

>さしあたって自分はまだ死なない

を読み替えると、「原子力発電所は、最新技術を持つ日本では事故は起こらない」の過信があった。

最近の自然災害は、想定をはるかに超える被害を出し続けていた時期に東日本大震災が発生した。

科学者が予見したのに、"さしあたってそんな津波は来ない"と、被災することを覆い隠す気持ちになっていたのだろう、と想像します。

>人間は自らの本質を失わねばならぬ

さらなる自然災害から事故が発生する前に、地下資源(石炭・石油・ウラン等)に頼らない再生可能エネルギーにどう移していくか、世界の政治の課題になっています。

40年前の"ギャフン!"という体験を、今日の網津小学校の戦争講話の準備で思い出しました。(人間は、世のチリのようです)

2021年02月25日

40年前の"ギャフン!"という体験を、今日の網津小学校の戦争講話の準備で思い出しました。(人間は、世のチリのようです)

私は、建築の専門学校「専修学校熊本YMCA学院建築科」に通いました。そのおかげで、一級建築士事務所を30年やってこれました。

私が、熊本YMCA学園建築科を選んだ条件の一つに、日本YMCAとフィリピンYMCAの交流で、日本から学生が春休みに「ワークキャンプ」体験(45日間)ができることがありました。

私は、とにかく一回海外からに出たかった!

熊本弁なら"わさもん"でしょうか!

退学受験の失敗から、いったん社会人になりますが・・・んー!

浪人、社会人、浪人、から専門学校へ

決めたキーワードは、フィリピンYMCAとの交流でした。

40年前、オイルショック後の厳しい時、父(元海軍)を説得して日本YMCA代表の20人(熊本は、変わり者3人)で、マニラへ。

フィリピンYMCAと日本YMCAとのセレモニーを終えて、ミンダナオ島のダバオ市に行き、ダウンタウンの小学校がボランティア活動の拠点なので、連れて行かれました。

初日の歓迎と罵倒する言葉に、唖然とします。

フィリピンYMCAのお偉方から帰った後始末、小学校周りの人が集まり、明日からのボランティア活動(現地1ヶ月間で、公民館建設、水道管敷設、バスケットゴール製作)をするのですが、"宴もたけなわ!"なり70歳を超える古老が壇上に上がり(主催者の予定外)語った言葉は、

「俺の娘は、戦争で日本軍に殺された、お前ら何しに来た、日本へ帰れ!」

でした。会場が、騒然となるかと思うと、会場にいる大人たちの視線が、全部我々を見ていることを知りました。

ダバオ市は、太平洋戦争の時、フィリピンへ日本軍が最初に上陸し、当時の統治国のアメリカ軍と、凄まじい戦闘を行なったのが、ダバオのでした。それを知らされずに、ただ日本YMCAとフィリピンYMCAの交流をする学生の集まり、すごい!ショックでした。

>俺の娘は日本軍に殺された!

本日の網津小学校の戦争のお話は、父と兄2人は、海軍に志願して行きました。父は数え16歳、満15歳の現代なら高校1年生でした。兄の戦死を知らずに志願しました。父が志願した頃、日本の敗戦のきっかけとなったソロモン諸島の海戦で叔父は亡くなりました。24歳でした。

今回の小学校の戦争講話で「私が生きて来て聞きたい"戦争"の話を思いだしました。みなさんの参考になるかわかりませんが、お読みいただけるとありがたいです。

今日の講話で、

終戦の直前、8月12・13日の熊本大空襲では、試作的に作られた、ベトナムの森林を焼くために開発されたナパーム弾が使われています。ナパーム弾は、実はベトナム戦争のためでなく、日本の家屋を焼き払うために開発されたと聞き、驚愕しました。

私は、建築の専門学校「専修学校熊本YMCA学院建築科」に通いました。そのおかげで、一級建築士事務所を30年やってこれました。

私が、熊本YMCA学園建築科を選んだ条件の一つに、日本YMCAとフィリピンYMCAの交流で、日本から学生が春休みに「ワークキャンプ」体験(45日間)ができることがありました。

私は、とにかく一回海外からに出たかった!

熊本弁なら"わさもん"でしょうか!

退学受験の失敗から、いったん社会人になりますが・・・んー!

浪人、社会人、浪人、から専門学校へ

決めたキーワードは、フィリピンYMCAとの交流でした。

40年前、オイルショック後の厳しい時、父(元海軍)を説得して日本YMCA代表の20人(熊本は、変わり者3人)で、マニラへ。

フィリピンYMCAと日本YMCAとのセレモニーを終えて、ミンダナオ島のダバオ市に行き、ダウンタウンの小学校がボランティア活動の拠点なので、連れて行かれました。

初日の歓迎と罵倒する言葉に、唖然とします。

フィリピンYMCAのお偉方から帰った後始末、小学校周りの人が集まり、明日からのボランティア活動(現地1ヶ月間で、公民館建設、水道管敷設、バスケットゴール製作)をするのですが、"宴もたけなわ!"なり70歳を超える古老が壇上に上がり(主催者の予定外)語った言葉は、

「俺の娘は、戦争で日本軍に殺された、お前ら何しに来た、日本へ帰れ!」

でした。会場が、騒然となるかと思うと、会場にいる大人たちの視線が、全部我々を見ていることを知りました。

ダバオ市は、太平洋戦争の時、フィリピンへ日本軍が最初に上陸し、当時の統治国のアメリカ軍と、凄まじい戦闘を行なったのが、ダバオのでした。それを知らされずに、ただ日本YMCAとフィリピンYMCAの交流をする学生の集まり、すごい!ショックでした。

>俺の娘は日本軍に殺された!

本日の網津小学校の戦争のお話は、父と兄2人は、海軍に志願して行きました。父は数え16歳、満15歳の現代なら高校1年生でした。兄の戦死を知らずに志願しました。父が志願した頃、日本の敗戦のきっかけとなったソロモン諸島の海戦で叔父は亡くなりました。24歳でした。

今回の小学校の戦争講話で「私が生きて来て聞きたい"戦争"の話を思いだしました。みなさんの参考になるかわかりませんが、お読みいただけるとありがたいです。

今日の講話で、

終戦の直前、8月12・13日の熊本大空襲では、試作的に作られた、ベトナムの森林を焼くために開発されたナパーム弾が使われています。ナパーム弾は、実はベトナム戦争のためでなく、日本の家屋を焼き払うために開発されたと聞き、驚愕しました。