哲人政治家の要素、「至誠」、「斡旋の才」、「抜本塞源論」

2010年06月19日

哲人政治家の要素、「至誠」、「斡旋の才」、「抜本塞源論」

~山中の賊を破るは易し、心中の賊を破るは難し。~

曽国藩は、中国史上でも稀にみる偉人であり、政治家であった。偉人の条件に大事なものは、至誠であり、徳ある人と思います。この至誠の人格は、後世に足るまで不滅の光を放つ。古今東西にそうそう哲人政治家は現れない。

曽国藩に匹敵する宰相と言えば、三国志時代の「蜀」の諸葛亮(孔明)、他数名しか思いつかない。哲人政治家とは、どんなじんぶつだろうか。

幕末の動乱に中で、命を落とした志士の一人に、真木和泉がいる。真木は、「斡旋の才」ということを説いています。故安岡正篤先生の言葉を集めた「安岡正篤 一日一言」に、真木の教示が説明したりました。

(本文から)

斡旋は人(事)を愛するがゆえにその人(事)によかれと世話をし、とりはからうことである。これは、大事なことで、斡旋の才のある人間はひとかども人物といってよい。政治家はこの才を本領とするものだが、必ず徳を相持つ必要がある。さもないと今の活動家のよいうに、とかく利権屋に堕(だ)してしまう。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

諸葛亮こと諸葛孔明は、劉備が三顧の礼を持って迎えた政治家ですが、ナンバー2として、王を助け、王子を育てた名宰相です。安岡先生は、曽国藩をそれに匹敵する政治家と評価しています。曽国藩もまた、晩年は内乱の鎮圧する日々でした。

この二人のことを学んでいて、ふと、陽明学の始祖「王陽明」を思い出しました。

王陽明は、官僚であり、軍人であり、儒教の先生でもありました。若いときから、艱難辛苦を味わい、政敵から命を狙われながらも、着実に地方統治の実績を残して行きます。

人とは、むなしい性からか、人の名声を好みません。王陽明は、名声が上がれば、上がるほど、命を危険を感じ、地位を自分から退き、学問生活に打ち込みますが、時代がそうさせません。諸葛孔明どうように、戦地の帰りに命を落とします。

至誠とは、なにか?

王陽明は、「抜本塞源論」という理念を行き着きます。簡略に説明すると、「我欲は、素から絶たなければダメ」と言う考え方です。

「山中の賊(ぞく)を破るは易し、心中の賊を破るは難し」

>心中の賊を破るは難し

心中の賊とは、私利私欲のことです。他人の自慢したいとか、何か見せびらかしたいとか、奢(おご)り昂ぶりの気持ちとか、そういうものを全部「心中の賊」と説明しています。

現代の政治家は、色々な思い、夢をもって始めは、挑戦しているのだと思います。しかし、世襲化とか、地位が長くなると、良からぬ思いが湧き起こります。この良からぬ思い(欲)を、素から絶つのが抜本塞源です。欲に蓋をするのが、良心(至誠)と思います。

哲人政治家とは、生涯を通して民のため、王のため、身命を使い、一生を費やした人たちのことと考えます。

幕末・維新の動乱で亡くなった多くの志士たちは、自分の至誠から、民のため、王のため、身命を使い日本を守るために奔走したのだと思います。だから、明治維新が実現しただと思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

深澤賢治著「陽明学のすすめ(Ⅰ)」

~山中の賊を破るは易し、心中の賊を破るは難し。~

曽国藩は、中国史上でも稀にみる偉人であり、政治家であった。偉人の条件に大事なものは、至誠であり、徳ある人と思います。この至誠の人格は、後世に足るまで不滅の光を放つ。古今東西にそうそう哲人政治家は現れない。

曽国藩に匹敵する宰相と言えば、三国志時代の「蜀」の諸葛亮(孔明)、他数名しか思いつかない。哲人政治家とは、どんなじんぶつだろうか。

幕末の動乱に中で、命を落とした志士の一人に、真木和泉がいる。真木は、「斡旋の才」ということを説いています。故安岡正篤先生の言葉を集めた「安岡正篤 一日一言」に、真木の教示が説明したりました。

(本文から)

斡旋は人(事)を愛するがゆえにその人(事)によかれと世話をし、とりはからうことである。これは、大事なことで、斡旋の才のある人間はひとかども人物といってよい。政治家はこの才を本領とするものだが、必ず徳を相持つ必要がある。さもないと今の活動家のよいうに、とかく利権屋に堕(だ)してしまう。

(以上、「安岡正篤 一日一言」)

諸葛亮こと諸葛孔明は、劉備が三顧の礼を持って迎えた政治家ですが、ナンバー2として、王を助け、王子を育てた名宰相です。安岡先生は、曽国藩をそれに匹敵する政治家と評価しています。曽国藩もまた、晩年は内乱の鎮圧する日々でした。

この二人のことを学んでいて、ふと、陽明学の始祖「王陽明」を思い出しました。

王陽明は、官僚であり、軍人であり、儒教の先生でもありました。若いときから、艱難辛苦を味わい、政敵から命を狙われながらも、着実に地方統治の実績を残して行きます。

人とは、むなしい性からか、人の名声を好みません。王陽明は、名声が上がれば、上がるほど、命を危険を感じ、地位を自分から退き、学問生活に打ち込みますが、時代がそうさせません。諸葛孔明どうように、戦地の帰りに命を落とします。

至誠とは、なにか?

王陽明は、「抜本塞源論」という理念を行き着きます。簡略に説明すると、「我欲は、素から絶たなければダメ」と言う考え方です。

「山中の賊(ぞく)を破るは易し、心中の賊を破るは難し」

>心中の賊を破るは難し

心中の賊とは、私利私欲のことです。他人の自慢したいとか、何か見せびらかしたいとか、奢(おご)り昂ぶりの気持ちとか、そういうものを全部「心中の賊」と説明しています。

現代の政治家は、色々な思い、夢をもって始めは、挑戦しているのだと思います。しかし、世襲化とか、地位が長くなると、良からぬ思いが湧き起こります。この良からぬ思い(欲)を、素から絶つのが抜本塞源です。欲に蓋をするのが、良心(至誠)と思います。

哲人政治家とは、生涯を通して民のため、王のため、身命を使い、一生を費やした人たちのことと考えます。

幕末・維新の動乱で亡くなった多くの志士たちは、自分の至誠から、民のため、王のため、身命を使い日本を守るために奔走したのだと思います。だから、明治維新が実現しただと思います。

*参考資料:安岡正泰編「安岡正篤 一日一言」

深澤賢治著「陽明学のすすめ(Ⅰ)」

<阿久根市>市議に日当制「年収」40万、市長また専決

2010年06月19日

<阿久根市>市議に日当制「年収」40万、市長また専決

■市議に日当制、「年収」40万…阿久根市長また専決

(読売新聞 - 06月19日 07:35)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1248080&media_id=20

・市議、日額1万円の日当制を導入

>今回、竹原市長は日額1万円の日当制を導入し、定例会や各委員会などに出席するごとに支給すると決めた。年間出席日数は平均約40日。ボーナスもなくなるため、市議の年収は40万円程度になるとみられる。施行日は7月1日。

>議員報酬の日当制は福島県矢祭町が導入している。

今回の方針は、明快ですね。

市議会がどう反応するか、見ものです。

ただ、矢祭町議会は、議会で議論し決定したのに比べ、市議会の議論なしに実施されたのは、残念な気がします。

・市民税、固定資産税をそれぞれ引き下げる

>市税条例や手数料条例の2条例も改正した。

>来年4月から、法人市民税の税率を現行の14・7%から12・3%に、固定資産税の市税分の税率を1・4%から1・2%にそれぞれ引き下げる。

>税収の減額幅は年間計約1億6000万円になる見込み。

・住民票の交付手数料などを引き下げ

>さらに、今年8月からは、住民票の交付手数料などを現行の300円から200円に引き下げる。

テレビでは、議会の紛糾ばかりが取り上げられますが、議会の審議内容、あるいは市民の本音も取材して欲しいと思います。

・阿久根市は、九州新幹線の駅が無い

阿久根市は、九州新幹線の駅が無く、旧鹿児島本線の出水駅、川内駅と違った道を歩むことになりました。新幹線効果と言われる、支店機能の駅が両駅に移り、駅前を中心とした商店街が、疲弊し、産業の集積もうまく行っていないと思います。

市民税、固定資産税、手数料の減額は、市民の取ってはありがたいし、必要な施策と思います。

・阿久根駅前商店街の疲弊

昨夏、所用で阿久根駅前商店街を通る機会があったのですが、土曜日にシャッターが閉まり、空き地も増えていました。確実に、鉄道の本線がオレンジ鉄道から、新幹線に移ったと感じる風景でした。

阿久根市は、生活者の町を目指し、行政も議会も変革の時期にあるのだと思います。

・地方自治体の厳しさ

今回も、強権発動のように映る報道ですが、地方自治体の厳しさをもっと都市市民が知り、どんな地方活性化策が必要か、考えることが必要と思います。国会議員も、だんだん都市市民化して、地方の現状を知らないようにも思えます。

・国会議員が、都市市民化

中には、足しげく地方回りをする国会議員もいますが、そのような議論は国会では、あまりなされないのが現状です。菅首相が、山口にお里帰りをされたようですが、「地方が在って国がある」の政治思想を、国民が再認識することも必要と思います。

論議を飛ばす、阿久根市ですが、見方を変えれば、地方再生の挑戦者なのかもしれません。

<専決処分>

専決処分には179条と180条の二種類がある。

1.179条 主に議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理する為にある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし議会の招集は首長の権限である為、延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。

2.180条 主にスピーディーな運営の為に決議までの時間を省略する為にある。予め議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分出来る。179条と違い議会には報告するだけで良く、承認を求める必要は無い。

*専決処分とは、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E6%B1%BA%E5%87%A6%E5%88%86

■市議に日当制、「年収」40万…阿久根市長また専決

(読売新聞 - 06月19日 07:35)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1248080&media_id=20

・市議、日額1万円の日当制を導入

>今回、竹原市長は日額1万円の日当制を導入し、定例会や各委員会などに出席するごとに支給すると決めた。年間出席日数は平均約40日。ボーナスもなくなるため、市議の年収は40万円程度になるとみられる。施行日は7月1日。

>議員報酬の日当制は福島県矢祭町が導入している。

今回の方針は、明快ですね。

市議会がどう反応するか、見ものです。

ただ、矢祭町議会は、議会で議論し決定したのに比べ、市議会の議論なしに実施されたのは、残念な気がします。

・市民税、固定資産税をそれぞれ引き下げる

>市税条例や手数料条例の2条例も改正した。

>来年4月から、法人市民税の税率を現行の14・7%から12・3%に、固定資産税の市税分の税率を1・4%から1・2%にそれぞれ引き下げる。

>税収の減額幅は年間計約1億6000万円になる見込み。

・住民票の交付手数料などを引き下げ

>さらに、今年8月からは、住民票の交付手数料などを現行の300円から200円に引き下げる。

テレビでは、議会の紛糾ばかりが取り上げられますが、議会の審議内容、あるいは市民の本音も取材して欲しいと思います。

・阿久根市は、九州新幹線の駅が無い

阿久根市は、九州新幹線の駅が無く、旧鹿児島本線の出水駅、川内駅と違った道を歩むことになりました。新幹線効果と言われる、支店機能の駅が両駅に移り、駅前を中心とした商店街が、疲弊し、産業の集積もうまく行っていないと思います。

市民税、固定資産税、手数料の減額は、市民の取ってはありがたいし、必要な施策と思います。

・阿久根駅前商店街の疲弊

昨夏、所用で阿久根駅前商店街を通る機会があったのですが、土曜日にシャッターが閉まり、空き地も増えていました。確実に、鉄道の本線がオレンジ鉄道から、新幹線に移ったと感じる風景でした。

阿久根市は、生活者の町を目指し、行政も議会も変革の時期にあるのだと思います。

・地方自治体の厳しさ

今回も、強権発動のように映る報道ですが、地方自治体の厳しさをもっと都市市民が知り、どんな地方活性化策が必要か、考えることが必要と思います。国会議員も、だんだん都市市民化して、地方の現状を知らないようにも思えます。

・国会議員が、都市市民化

中には、足しげく地方回りをする国会議員もいますが、そのような議論は国会では、あまりなされないのが現状です。菅首相が、山口にお里帰りをされたようですが、「地方が在って国がある」の政治思想を、国民が再認識することも必要と思います。

論議を飛ばす、阿久根市ですが、見方を変えれば、地方再生の挑戦者なのかもしれません。

<専決処分>

専決処分には179条と180条の二種類がある。

1.179条 主に議会が機能しない事態への対処を目的として首長が独自の判断で処理する為にある。次の議会で承認を求める必要がある。ただし議会の招集は首長の権限である為、延々と議会を開かなければ理論的には専決処分が有効のままとなる。

2.180条 主にスピーディーな運営の為に決議までの時間を省略する為にある。予め議決で決められた事項に関しては首長が自由に処分出来る。179条と違い議会には報告するだけで良く、承認を求める必要は無い。

*専決処分とは、

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%82%E6%B1%BA%E5%87%A6%E5%88%86

(都市と地方)「国家財政危機」菅首相が消費税引き上げに前傾

2010年06月18日

(都市と地方)「国家財政危機」菅首相が消費税引き上げに前傾

■菅首相が消費税引き上げに前傾

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1246643&media_id=52

>引き上げ幅は、自民党が「参院選挙公約2010」に明記した「当面10%」が1つの参考になると引き上げ幅・実施時期に言及、持続的な社会保障制度構築のための消費税引き上げに踏み込んだ。

>菅首相は大きな税制改正を伴う場合は「国民に信を問うのが本来の道」とも述べており、参院選の結果次第では、早期の衆院解散の思惑も浮上しそうだ。

>菅首相は現在のような水準で国債発行を続ければ、数年内に日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることは確実とし「日本自身が財政再建に取り組まなければ、IMF(国際通貨基金)などの国際機関がわが国の主権ともいうべき、財政運営をコントロールすることになりかねない」と言及。

日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることが、もうすぐ目の前に来た。国民は、この危機的状況になっても、行動を起こさない。

>ギリシャ問題に端を発した欧州の財政危機問題は「対岸の火事ではない」と強調した。

世界の金融市場は、日本の財政悪化を心配している。どんなに、民間の蓄財が大きくても、国家が破たんすれば、ただの紙くずになりかねない。たぶん、賢い人々は、国外に行くのでしょうが、一般国民はそんなことは到底出来ないから、首をくくるしかなくなる。

庶民の生活の安定を図るのが、政治の重要な役割と思います。

国内でも格差がどんどん広がっています。

中銀コア(黒川紀章作)

15・16日と、久々に東京へ行き、きびしい地方経済と違い、着実に都市が成長しているのを感じました。写真は、建築家の故黒川紀章氏の代表作「中銀コア」ですが、建設当初はとても目立っていました。現在の状況は、下の写真です。

現在の中銀コア(写真右下に小さく)の界隈

その日東京を案内してくれた友人が、10年前築地界隈には、こんなビルはほとんどなかった。経済不況とテレビは言うが、本当か疑問に思う、と。

余談で、航空安売りチケットが話題になった。

ホテルパックの「熊本→東京」は、安くても3万円切るものは少ない。しかし、「東京→熊本」は出張パックなる商品あるそうで、2万ちょっとでホテルパックがあるという。

大都会から利用が多いのは分かるが、これではますます、東京へ企業が集中することになりわしないか。

話を元にもどして、国家破綻の危機をもっと国民に知らせることが必要と思います。政治家は、自分の当選、選挙のことばかりで、本来の仕事である政治の改革・進展をさせ、次世代社会の財政破綻をさせない手だてを早急にする時期ある。

そのためには、無駄を削除し、権限・財源を地方へ移管し、スリム化する必要があります。

東京の人口が、1,300万人を越えたとの情報もあります。ますます、巨大化する大都会ですが、一極集中の流れを誰が止めるか、新しい国家の在り方を、唱える政治家の登場を待つしかないのかもしれない。

<大都会の不動産情報>

スカイツリーを見に行き、見学の道すがら戸建住宅のチラシが電柱に張ってあった。3LDK:3,980万円! 内容を知人に聞くと、木造3階建て、1階は、駐車場と寝室が一つ、2階はLDK、3階に寝室が2つが一般的、延べ床面積は90㎡以下だそうです。

地方の暮らしをしている私としては、子どもに「都市が良いか」、「地方が良いか」、暮らしの豊かさをどうとらえるかで、生き方が変わった来ると思う。

今日の日記に、色々ご意見を頂けるとありがたいです。

■菅首相が消費税引き上げに前傾

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1246643&media_id=52

>引き上げ幅は、自民党が「参院選挙公約2010」に明記した「当面10%」が1つの参考になると引き上げ幅・実施時期に言及、持続的な社会保障制度構築のための消費税引き上げに踏み込んだ。

>菅首相は大きな税制改正を伴う場合は「国民に信を問うのが本来の道」とも述べており、参院選の結果次第では、早期の衆院解散の思惑も浮上しそうだ。

>菅首相は現在のような水準で国債発行を続ければ、数年内に日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることは確実とし「日本自身が財政再建に取り組まなければ、IMF(国際通貨基金)などの国際機関がわが国の主権ともいうべき、財政運営をコントロールすることになりかねない」と言及。

日本の長期債務残高は対国内総生産(GDP)比で200%を超えることが、もうすぐ目の前に来た。国民は、この危機的状況になっても、行動を起こさない。

>ギリシャ問題に端を発した欧州の財政危機問題は「対岸の火事ではない」と強調した。

世界の金融市場は、日本の財政悪化を心配している。どんなに、民間の蓄財が大きくても、国家が破たんすれば、ただの紙くずになりかねない。たぶん、賢い人々は、国外に行くのでしょうが、一般国民はそんなことは到底出来ないから、首をくくるしかなくなる。

庶民の生活の安定を図るのが、政治の重要な役割と思います。

国内でも格差がどんどん広がっています。

中銀コア(黒川紀章作)

15・16日と、久々に東京へ行き、きびしい地方経済と違い、着実に都市が成長しているのを感じました。写真は、建築家の故黒川紀章氏の代表作「中銀コア」ですが、建設当初はとても目立っていました。現在の状況は、下の写真です。

現在の中銀コア(写真右下に小さく)の界隈

その日東京を案内してくれた友人が、10年前築地界隈には、こんなビルはほとんどなかった。経済不況とテレビは言うが、本当か疑問に思う、と。

余談で、航空安売りチケットが話題になった。

ホテルパックの「熊本→東京」は、安くても3万円切るものは少ない。しかし、「東京→熊本」は出張パックなる商品あるそうで、2万ちょっとでホテルパックがあるという。

大都会から利用が多いのは分かるが、これではますます、東京へ企業が集中することになりわしないか。

話を元にもどして、国家破綻の危機をもっと国民に知らせることが必要と思います。政治家は、自分の当選、選挙のことばかりで、本来の仕事である政治の改革・進展をさせ、次世代社会の財政破綻をさせない手だてを早急にする時期ある。

そのためには、無駄を削除し、権限・財源を地方へ移管し、スリム化する必要があります。

東京の人口が、1,300万人を越えたとの情報もあります。ますます、巨大化する大都会ですが、一極集中の流れを誰が止めるか、新しい国家の在り方を、唱える政治家の登場を待つしかないのかもしれない。

<大都会の不動産情報>

スカイツリーを見に行き、見学の道すがら戸建住宅のチラシが電柱に張ってあった。3LDK:3,980万円! 内容を知人に聞くと、木造3階建て、1階は、駐車場と寝室が一つ、2階はLDK、3階に寝室が2つが一般的、延べ床面積は90㎡以下だそうです。

地方の暮らしをしている私としては、子どもに「都市が良いか」、「地方が良いか」、暮らしの豊かさをどうとらえるかで、生き方が変わった来ると思う。

今日の日記に、色々ご意見を頂けるとありがたいです。

「豆腐のごとく」生きる。それが「地力のある人」だ。

2010年06月18日

「豆腐のごとく」生きる。それが「地力のある人」だ。

東京往復2日間に、読みかけの2冊の本を読み上げた。その一冊は、齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』なる本だが、その中に微笑ましく、力強いメッセージを感じる一節があった。一部を紹介して、考えたことを書こうと思います。

(本文)

食卓に豆腐があると、私は、「なんの芸もない」という言葉を思い出す。(中略)

仕事ができない人、かっこよくない人、気のきいたことが出来ない人、不器用な人、・・・・。(中略)芸がなくても、多くの人から「愛される」ことはできるのだから、むしろ自信を持ってやってみよう。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

ただ、上記のことも、「おれ(わたし)は、芸がなくて、何が悪い」と開き直ってしまっては、愛嬌もなにも無い。やはり、ニコッと笑って、愛想よく、「こんなわたしですけど、どうぞよろしく」が良いように思し、それが、人から好意をもたれるコツと思います。

逆に、芸や特技にある人は、見せたがるし、周りも当人にさせることで、流れが作れるから楽かも知れない。しかし、鼻が高くなり、頭に上がってままになることも多々あります。最後は、「煮ても焼いても食えない人」になり、一筋縄ではいけない人、融通のきかない頑固者のになりやすい気がします。

(本文)

・・・ない人、仕事できない人、、不器用な人、・・・。みんな、「使われ上手な人」になってみよう。人に「ああしろ」といわれたら「OK!」。人に「こうしろ」といわれたら「任せて!」と元気良く反応し、とっとことっとこすすめていこう。

オレは冷やっこにしかなってやるものか。湯豆腐になるのも田楽になるもの、ご免こうむります。これがオレの流儀だ・・・と、頑固一徹を貫いて「煮ても焼いても食えない人」といわれるより、よほど「ありがたい人」と周の人からは尊重される。それは周りから「認められる」ということでもあろう。

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

私は、素材の豆腐を自分に例え、フッと笑ってしまった。次の言葉がつづく。

(本文)

「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある・・・ここのところを自分で大切にしてゆこう。豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

「豆腐のごとく」生きるがよい。それが「地力のある人」だ。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

>「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある

>豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

人間も、周りの要望で色々なことをしないといけない。煮られ、焼かれ、・・・、でも自分は自分である。豆腐も、湯豆腐、田楽、冷やっこ、・・・、形や見た目は変われど、豆腐は豆腐である。

自分は何を大事に生きるか、目立たず、騒がず、自分に実力を日々検証し、「おれには芸は無い、しかしが何が正しいかを常に考え行動する」、それには何でも経験が必要と思います。

・失敗=経験と置き換える

16日東京の友人と生い立ちを語って居たら、若いときに似たような境遇の時期があった。彼が言う「何度も失敗して・・・」と。

失敗は、取り戻せないが、失敗=経験と置き換えると、それは次へのステップの「踏み台」に成る。自分の歴史を分厚いものにするのは、知識も在りますが、多様な経験が人間の地力をつける。結果には、周りの見た目から成功と失敗の評価が出る。しかし、当人が「良き経験だった」と思えば、それは、自分の肥やしとなり、血・肉となる。

・あれこれ考えすぎて、一歩が出ない

何でも考え方だと思う。やらない内に、あれこれ考えすぎて、一歩が出ない。周りから、奨められたら、臆せず「やってみます」、「引き受けました」とやってみることが、素材である豆腐(自身)を研くことになるではないかと思います。

・スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならない

人間、芸がない分、努力をする。「いぶし銀」という言葉が、芸達者に使う言葉でない。地道に自分を鍛え、晩年その世界の存在感を出す「プロフェッショナル」の人を言うように思います。

宮本武蔵は、色々な芸に関心を持ち、その知った極意を剣に向上に使ったと言われます。スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならないの意味を、「五輪の書」で訓示しています。要は、専門馬鹿で行けないの意味です。

・環境が人を創る

「孟母三遷」は、子ども(孟子)の教育環境のために、母が三度引越しをした、と言う教えです。

豆腐(自分)を、いかに料理す(鍛え)るかは、自分の居る環境に以外に左右されるのかもしれない。

みなさんの周りは、いかがでしょうか。自分がその環境(鍛える場)に無ければ、その

環境を自分で作る(移る)ことも必要と思います。

*参考資料:齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』

東京往復2日間に、読みかけの2冊の本を読み上げた。その一冊は、齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』なる本だが、その中に微笑ましく、力強いメッセージを感じる一節があった。一部を紹介して、考えたことを書こうと思います。

(本文)

食卓に豆腐があると、私は、「なんの芸もない」という言葉を思い出す。(中略)

仕事ができない人、かっこよくない人、気のきいたことが出来ない人、不器用な人、・・・・。(中略)芸がなくても、多くの人から「愛される」ことはできるのだから、むしろ自信を持ってやってみよう。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

ただ、上記のことも、「おれ(わたし)は、芸がなくて、何が悪い」と開き直ってしまっては、愛嬌もなにも無い。やはり、ニコッと笑って、愛想よく、「こんなわたしですけど、どうぞよろしく」が良いように思し、それが、人から好意をもたれるコツと思います。

逆に、芸や特技にある人は、見せたがるし、周りも当人にさせることで、流れが作れるから楽かも知れない。しかし、鼻が高くなり、頭に上がってままになることも多々あります。最後は、「煮ても焼いても食えない人」になり、一筋縄ではいけない人、融通のきかない頑固者のになりやすい気がします。

(本文)

・・・ない人、仕事できない人、、不器用な人、・・・。みんな、「使われ上手な人」になってみよう。人に「ああしろ」といわれたら「OK!」。人に「こうしろ」といわれたら「任せて!」と元気良く反応し、とっとことっとこすすめていこう。

オレは冷やっこにしかなってやるものか。湯豆腐になるのも田楽になるもの、ご免こうむります。これがオレの流儀だ・・・と、頑固一徹を貫いて「煮ても焼いても食えない人」といわれるより、よほど「ありがたい人」と周の人からは尊重される。それは周りから「認められる」ということでもあろう。

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

私は、素材の豆腐を自分に例え、フッと笑ってしまった。次の言葉がつづく。

(本文)

「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある・・・ここのところを自分で大切にしてゆこう。豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

「豆腐のごとく」生きるがよい。それが「地力のある人」だ。(中略)

(以上、『「ありがとう名人」が人を元気にする』より)

>「煮られて」もいい、「焼かれて」もいい。そのうえで「変わらないもの」がある

>豆腐は、あくまで豆腐で、それがその人の「真の個性」で、「本当の地力」なのである。

人間も、周りの要望で色々なことをしないといけない。煮られ、焼かれ、・・・、でも自分は自分である。豆腐も、湯豆腐、田楽、冷やっこ、・・・、形や見た目は変われど、豆腐は豆腐である。

自分は何を大事に生きるか、目立たず、騒がず、自分に実力を日々検証し、「おれには芸は無い、しかしが何が正しいかを常に考え行動する」、それには何でも経験が必要と思います。

・失敗=経験と置き換える

16日東京の友人と生い立ちを語って居たら、若いときに似たような境遇の時期があった。彼が言う「何度も失敗して・・・」と。

失敗は、取り戻せないが、失敗=経験と置き換えると、それは次へのステップの「踏み台」に成る。自分の歴史を分厚いものにするのは、知識も在りますが、多様な経験が人間の地力をつける。結果には、周りの見た目から成功と失敗の評価が出る。しかし、当人が「良き経験だった」と思えば、それは、自分の肥やしとなり、血・肉となる。

・あれこれ考えすぎて、一歩が出ない

何でも考え方だと思う。やらない内に、あれこれ考えすぎて、一歩が出ない。周りから、奨められたら、臆せず「やってみます」、「引き受けました」とやってみることが、素材である豆腐(自身)を研くことになるではないかと思います。

・スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならない

人間、芸がない分、努力をする。「いぶし銀」という言葉が、芸達者に使う言葉でない。地道に自分を鍛え、晩年その世界の存在感を出す「プロフェッショナル」の人を言うように思います。

宮本武蔵は、色々な芸に関心を持ち、その知った極意を剣に向上に使ったと言われます。スペシャリストは、ゼネラリストでもなければならないの意味を、「五輪の書」で訓示しています。要は、専門馬鹿で行けないの意味です。

・環境が人を創る

「孟母三遷」は、子ども(孟子)の教育環境のために、母が三度引越しをした、と言う教えです。

豆腐(自分)を、いかに料理す(鍛え)るかは、自分の居る環境に以外に左右されるのかもしれない。

みなさんの周りは、いかがでしょうか。自分がその環境(鍛える場)に無ければ、その

環境を自分で作る(移る)ことも必要と思います。

*参考資料:齋藤茂太著『「ありがとう名人」が人を元気にする』

(東京報告)「環成経」、環境保全、スカイツリー、他

2010年06月17日

(東京報告)「環成経」、環境保全、スカイツリー、他

二日ぶりに、日記をかきます。15日~16日は、久々に東京へ出向きました。

15日は、午後は色々な出会いと今秋から始める環境ビジネス関連企業の南九州ネットワーク「環成経(九州)」づくりの準備会。夕方からは、知人や友人たちとの再会、夜はさらに仲間が増えて懇親の会が開けました。

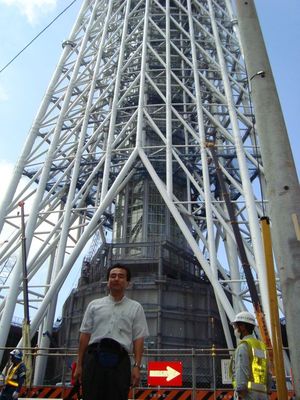

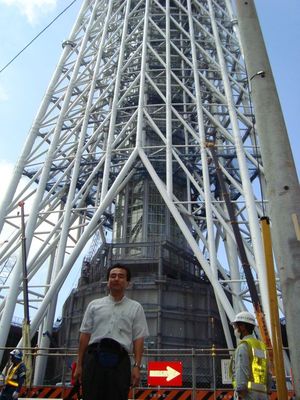

16日は、ミクシィで縁ができ、昨秋の東京行きで初めて出会った方が、案内をしていただき、新しい東京タワー「スカイツリー」の工事現場を見に行きました。

・「環成経」のネットワーク

「環成経」のネットワークは、環境関連企業ネットワークの地域版で、既に、北関東、名古屋、北陸、福岡、など、日常の商圏内の企業が連携して、相互の技術を活かし、新たな事業展開をしようという取り組みです。現在参加している企業は、全国で100社を越え、リサイクル、てんぷら油の廃油の利用、環境に害を与えない塗料、エコファンド、教育産業、石鹸製造、住宅産業、空調設計、自動車解体業、」スーパーマーケット、フェアトレード、等、色々な企業が、環境を保全する技術をテーマに情報交換し、連携して新たな事業やサービスを展開している地域ネットワークです。

・福岡で「キックオフ会議」

九州は、昨秋に福岡で「キックオフ会議」が開かれ、私もオブザーバーで参加したのですが、約1年をかけ情報を収集し、これから仲間を集め、今秋(9月12日午後)熊本に集結し、「キックオフ会議」を開催する運びになりました。南九州は、農産物の生産拠点です。宮崎県の口蹄疫問題は、国家的な危機ではありますが、その応援も含め、環境技術に加え、農業関連企業も含めたネットワークになるようにしたいと思っています。

・九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名

「環成経」の連絡事務局がある、東京のNPOフューチャー500に、九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名が集まりました。私は、フューチャー500の理事で、もう一人は環境問題に取り組むNPO青年協議会の代表、エコ関連企業の支援サイトを主催する人、沖縄で人と自然が共生する研究をしている人が、フューチャー500の理事長と意見を交わし、今秋のキックオフに向け、準備を進めることになりました。

・アメリカをエコ社会へ向け転換

メキシコ湾の原油流出事故は、大きな社会問題として、アメリカをエコ社会へ向け転換するきっかけになっています。昨日、オバマ大統領が、化石燃料に頼らない世界を目指す発言をしていました。日本も、地域が連携し、再生可能な社会づくりに向け、事業者・企業が連携し、未来の世代に誇れる取り組みをして行くことは必要と思います。

・夕方から、夜なべ談義

夕方から、世界88ヶ国を旅した人、世界99ヶ国を旅したカメラマンと私、沖縄の自然と人の共生を研究している人で、約2時間、色々な話をしました。中東の紛争、アフリカの生活状況、インドの経済成長、東アジアのこと、南米の熱帯雨林の減少、地球温暖化、人口爆発、紛争やテロ、色々なことが話題に上がりました。

夜は、その3人に加え、東京→札幌をゴミを拾う旅する青年、若い官僚、学生、ベンチャー企業を目指す20代の青年、40代区議会議員の7人で、もんじゃ焼を食べながら、飲みながら、2時間近く「夜なべ談義」やりました。20代、30代、40代、50代と、多世代で意見を交わすと、発想も経験を違うので、出るわ出るわ、楽しく盛り上がった出会いの場になりました。

・「浜離宮」「築地」「スカイツリー」

16日は、ミクシィで縁があり、昨秋に出会って語り、今回はゆっくり時間を取って話をしようと、とても楽しみにしていた、マイミクの男性と約4時間近く、「浜離宮」「築地」「スカイツリー」と見学をしながら、意見交換をしました。移動の道すがら、建築で興味ある建物も見れてとても有意義な時間でした。

浜離宮は、徳川幕府の君主の離宮で、少しづつ整備され、明治期は海外から来客をもてなす施設になりました。第2次大戦の戦火で、施設が焼失したものが、今でも再建されつつ、さらに充実を続けていました。園内を散策しながら、語りながら回りました。元鴨の狩場にある休憩所(民家風の施設)では、抹茶のサービスもあり、園を眺めながらお茶を頂きました。

半日お付き合いをしてくれた方は、10年前まで築地で仕事をしていたと言うことで、築地の市場を案内してくれました。あいにく市場は定休日でしたが、周辺の食堂は何店か開いていて、昼食は、お寿司をつまみました。秋口にまた東京へ行く用ができそうなのですが、家族を連れて行こうと考えています。

・スカイツリーは、398m

昼食後、何処へ行こうかの話で、「スカイツリーを見に、連れてってもらえますか?」とお願いし、了解してもらい、最近東京タワーの高さを越えたとニュースで聞いていたので、楽しみな訪問になりました。数駅まえから、タワーの頂部が見え、現場に着くと、その高さに圧倒されました。現在の高さは、398mでした。けっこう見物客もいて、新しい名所になっていると思いました。

昨日は、天気が良く、気温も上がり休憩を兼ねて、コーヒーを飲みながら、また議論をしました。社会活動への興味から、私のブログに興味を持ち、2年くらい前から、情報交換をするようになり、昨秋に初めて出会い、今回、4時間以上色々な意見、思いを語りました。年齢は、私よりも10才以上若いのですが、まちづくりの実践も既にやられていて、新たな展開を考えておられました。帰りは、秋葉原まで一緒していただき、私は、お土産を買い、羽田へ向かいました。

・人も都市も、感性を刺激するものでした

日程は、直前まで調整したのですが、15日の4人、夕方の4人、夜の7人、そして16日の東京見学に付きあってくれた方と、語り続けた2日間でした。秋の行事へ向け、準備はこれからですが、異業種交流会からできた、地域のご縁と、全国の環境ビジネスの情報ネットワークが連携することで、「情報は全国から集め、仕事は足もとで創る」の合言葉に、なかまづくりを更に広げて行きたいと思っています。

だらだらと、長くなりましたが、東京の報告でした。

二日ぶりに、日記をかきます。15日~16日は、久々に東京へ出向きました。

15日は、午後は色々な出会いと今秋から始める環境ビジネス関連企業の南九州ネットワーク「環成経(九州)」づくりの準備会。夕方からは、知人や友人たちとの再会、夜はさらに仲間が増えて懇親の会が開けました。

16日は、ミクシィで縁ができ、昨秋の東京行きで初めて出会った方が、案内をしていただき、新しい東京タワー「スカイツリー」の工事現場を見に行きました。

・「環成経」のネットワーク

「環成経」のネットワークは、環境関連企業ネットワークの地域版で、既に、北関東、名古屋、北陸、福岡、など、日常の商圏内の企業が連携して、相互の技術を活かし、新たな事業展開をしようという取り組みです。現在参加している企業は、全国で100社を越え、リサイクル、てんぷら油の廃油の利用、環境に害を与えない塗料、エコファンド、教育産業、石鹸製造、住宅産業、空調設計、自動車解体業、」スーパーマーケット、フェアトレード、等、色々な企業が、環境を保全する技術をテーマに情報交換し、連携して新たな事業やサービスを展開している地域ネットワークです。

・福岡で「キックオフ会議」

九州は、昨秋に福岡で「キックオフ会議」が開かれ、私もオブザーバーで参加したのですが、約1年をかけ情報を収集し、これから仲間を集め、今秋(9月12日午後)熊本に集結し、「キックオフ会議」を開催する運びになりました。南九州は、農産物の生産拠点です。宮崎県の口蹄疫問題は、国家的な危機ではありますが、その応援も含め、環境技術に加え、農業関連企業も含めたネットワークになるようにしたいと思っています。

・九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名

「環成経」の連絡事務局がある、東京のNPOフューチャー500に、九州から3名、沖縄に縁のある研究者1名が集まりました。私は、フューチャー500の理事で、もう一人は環境問題に取り組むNPO青年協議会の代表、エコ関連企業の支援サイトを主催する人、沖縄で人と自然が共生する研究をしている人が、フューチャー500の理事長と意見を交わし、今秋のキックオフに向け、準備を進めることになりました。

・アメリカをエコ社会へ向け転換

メキシコ湾の原油流出事故は、大きな社会問題として、アメリカをエコ社会へ向け転換するきっかけになっています。昨日、オバマ大統領が、化石燃料に頼らない世界を目指す発言をしていました。日本も、地域が連携し、再生可能な社会づくりに向け、事業者・企業が連携し、未来の世代に誇れる取り組みをして行くことは必要と思います。

・夕方から、夜なべ談義

夕方から、世界88ヶ国を旅した人、世界99ヶ国を旅したカメラマンと私、沖縄の自然と人の共生を研究している人で、約2時間、色々な話をしました。中東の紛争、アフリカの生活状況、インドの経済成長、東アジアのこと、南米の熱帯雨林の減少、地球温暖化、人口爆発、紛争やテロ、色々なことが話題に上がりました。

夜は、その3人に加え、東京→札幌をゴミを拾う旅する青年、若い官僚、学生、ベンチャー企業を目指す20代の青年、40代区議会議員の7人で、もんじゃ焼を食べながら、飲みながら、2時間近く「夜なべ談義」やりました。20代、30代、40代、50代と、多世代で意見を交わすと、発想も経験を違うので、出るわ出るわ、楽しく盛り上がった出会いの場になりました。

・「浜離宮」「築地」「スカイツリー」

16日は、ミクシィで縁があり、昨秋に出会って語り、今回はゆっくり時間を取って話をしようと、とても楽しみにしていた、マイミクの男性と約4時間近く、「浜離宮」「築地」「スカイツリー」と見学をしながら、意見交換をしました。移動の道すがら、建築で興味ある建物も見れてとても有意義な時間でした。

浜離宮は、徳川幕府の君主の離宮で、少しづつ整備され、明治期は海外から来客をもてなす施設になりました。第2次大戦の戦火で、施設が焼失したものが、今でも再建されつつ、さらに充実を続けていました。園内を散策しながら、語りながら回りました。元鴨の狩場にある休憩所(民家風の施設)では、抹茶のサービスもあり、園を眺めながらお茶を頂きました。

半日お付き合いをしてくれた方は、10年前まで築地で仕事をしていたと言うことで、築地の市場を案内してくれました。あいにく市場は定休日でしたが、周辺の食堂は何店か開いていて、昼食は、お寿司をつまみました。秋口にまた東京へ行く用ができそうなのですが、家族を連れて行こうと考えています。

・スカイツリーは、398m

昼食後、何処へ行こうかの話で、「スカイツリーを見に、連れてってもらえますか?」とお願いし、了解してもらい、最近東京タワーの高さを越えたとニュースで聞いていたので、楽しみな訪問になりました。数駅まえから、タワーの頂部が見え、現場に着くと、その高さに圧倒されました。現在の高さは、398mでした。けっこう見物客もいて、新しい名所になっていると思いました。

昨日は、天気が良く、気温も上がり休憩を兼ねて、コーヒーを飲みながら、また議論をしました。社会活動への興味から、私のブログに興味を持ち、2年くらい前から、情報交換をするようになり、昨秋に初めて出会い、今回、4時間以上色々な意見、思いを語りました。年齢は、私よりも10才以上若いのですが、まちづくりの実践も既にやられていて、新たな展開を考えておられました。帰りは、秋葉原まで一緒していただき、私は、お土産を買い、羽田へ向かいました。

・人も都市も、感性を刺激するものでした

日程は、直前まで調整したのですが、15日の4人、夕方の4人、夜の7人、そして16日の東京見学に付きあってくれた方と、語り続けた2日間でした。秋の行事へ向け、準備はこれからですが、異業種交流会からできた、地域のご縁と、全国の環境ビジネスの情報ネットワークが連携することで、「情報は全国から集め、仕事は足もとで創る」の合言葉に、なかまづくりを更に広げて行きたいと思っています。

だらだらと、長くなりましたが、東京の報告でした。

私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていく

2010年06月15日

私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていく

最近、私も年を取って来たのか、周りの方に俳句や短歌に興味ある人が増えてきたように感じます。かつての日本人は、こと有るごとに「詩」を読み、自分の心境を語った歴史がありますが、最近はなかなか、そんな風景に出会わなくなりました。

昨日、俳人の黛まどか氏が編集した「知っておきたいこの一句」を読み、人生を再生、再出発の実現は、強烈な熱意と実行力にあると思える一句に出会いました。明治生まれの女性の五〇才からの再出発、安定した仕事を捨て、自分の思いを実現すべく、裸一貫、貧乏のどん底から事業(小料理屋)を起こし、コツコツと実績を積み上げた晩年の生き様は凄いなと思います。

その女性は、俳人でもあり、その踏み出したばかりの挑戦の思いを俳句にしています。

「夏帯びや運切りひらき切りひらき」(鈴木真砂女)

(本文転載)

昭和32年、愛する人を追ってハンドバック一つで家を出た真砂女は、アパートさえ借りる余裕もないまま、店に素泊まりし銭湯通いをする日々だったといいます。借金を返すまでは着物一枚作ることもなく帯に汗してがんばり抜いた真砂女の横顔には、明治生まれの女性特有の忍耐強さと矜持(きょうじ)が感じられますが、作句を始めて以来、いかなる境遇にあったときも、決して欠詠することがなかったという作句姿勢にもそれを感じることができます。

幸運はただ待っていても決してあちらからやってきてはくれません。私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

句の解説がありました。意味は、

(本文より)

(小料理屋で働くために)少し胸高にきりりと締められた夏帯。華やかな場に行くために装いの帯ではありません。働く帯びです。汗が襦袢や着物を通して帯まで及んでいます。それでも片時も休むことなく働き続ける女性。゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟が現れています。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

>゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟

昨秋に生まれた民主党の鳩山政権は、一年を待たずに国民の期待を得れず、辞任に至りました。

まして、私たち庶民の生活は、更に思い通りに行かないのが現実です。安定した生活を捨て、新たな挑戦に向うには、強烈な意志と、それを実現すべく頑張り抜く忍耐力が必要と思います。

>私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

日々、心を新たにしながら、明日を目指し前へ進むしかありません。今日も一日、出来ることを精一杯にやっていくしかありません。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」

最近、私も年を取って来たのか、周りの方に俳句や短歌に興味ある人が増えてきたように感じます。かつての日本人は、こと有るごとに「詩」を読み、自分の心境を語った歴史がありますが、最近はなかなか、そんな風景に出会わなくなりました。

昨日、俳人の黛まどか氏が編集した「知っておきたいこの一句」を読み、人生を再生、再出発の実現は、強烈な熱意と実行力にあると思える一句に出会いました。明治生まれの女性の五〇才からの再出発、安定した仕事を捨て、自分の思いを実現すべく、裸一貫、貧乏のどん底から事業(小料理屋)を起こし、コツコツと実績を積み上げた晩年の生き様は凄いなと思います。

その女性は、俳人でもあり、その踏み出したばかりの挑戦の思いを俳句にしています。

「夏帯びや運切りひらき切りひらき」(鈴木真砂女)

(本文転載)

昭和32年、愛する人を追ってハンドバック一つで家を出た真砂女は、アパートさえ借りる余裕もないまま、店に素泊まりし銭湯通いをする日々だったといいます。借金を返すまでは着物一枚作ることもなく帯に汗してがんばり抜いた真砂女の横顔には、明治生まれの女性特有の忍耐強さと矜持(きょうじ)が感じられますが、作句を始めて以来、いかなる境遇にあったときも、決して欠詠することがなかったという作句姿勢にもそれを感じることができます。

幸運はただ待っていても決してあちらからやってきてはくれません。私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

句の解説がありました。意味は、

(本文より)

(小料理屋で働くために)少し胸高にきりりと締められた夏帯。華やかな場に行くために装いの帯ではありません。働く帯びです。汗が襦袢や着物を通して帯まで及んでいます。それでも片時も休むことなく働き続ける女性。゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟が現れています。

(以上、「知っておきたいこの一句」)

>゛切りひらき切りひらき゛のリフレインに毅然とした決意を覚悟

昨秋に生まれた民主党の鳩山政権は、一年を待たずに国民の期待を得れず、辞任に至りました。

まして、私たち庶民の生活は、更に思い通りに行かないのが現実です。安定した生活を捨て、新たな挑戦に向うには、強烈な意志と、それを実現すべく頑張り抜く忍耐力が必要と思います。

>私たちは常に田を耕しながら、運を切り開いていくのです。

日々、心を新たにしながら、明日を目指し前へ進むしかありません。今日も一日、出来ることを精一杯にやっていくしかありません。

*参考資料:黛まどか編著「知っておきたい この一句」

(15・16日東京行き)フューチャー500、ゴミ拾い旅、他

2010年06月14日

(15・16日東京行き)フューチャー500、ゴミ拾い旅、他

今回は、フューチャー500の木内氏との打ち合わせで、東京へ行くのですが、環境成長経済(略:環成経)をテーマとする、環境ビジネスの企業ネットワーク地域型「南九州ネットワーク」を作る準備のために行きます。

・フューチャー500北京国際シンポジム

木内氏とは、10年前に九州発見塾の大分大会で出会い、以来、毎年熊本へお出で頂き、様々な社会変革の示唆を頂いています。特に、2005年10月に北京で解された、「フューチャー500北京国際シンポジム」に私にやっている、異業種交流会や地域活動等の報告報告をさせて頂き、貴重な経験をしました。

<2005フューチャー500中国>

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム報告(その1)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59137.html

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム(その2)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59138.html

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム(その3)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59139.html

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム1

~The Future500 china 2005Conference~

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=8224970&comm_id=842460

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム2

社会貢献活動の実践報告発表

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=8245696&comm_id=842460

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム3

フューチャー500北京シンポジウムのその後

http://mixi.jp/list_bbs.pl?page=6&type=bbs&id=842460

(上記を検索ください)

色々な実践の中で、大きな学びとネットワーク(人脈)を広げさせてもらっています。今回も、「環成経」の南九州のネットワークづくりの試みの指導を受けに、東京までうかがいます。

・ゴミ拾いの旅(歩いて、明治神宮→札幌1400km)

今回は、私の熊本友人が、明治神宮から札幌まで、リヤカーを引き、ゴミを拾いながら歩いて1400kmを旅する青年も一緒に、訪問しようと思っています。ゴミを拾い、人の心を拾う旅、自分を鍛える旅をテーマに、野宿をしながら北上します。道すがら、色々な新しい環境再生の取り組みの活動かとも語ってみたいと抱負を話していました。

・青年協議会のサイト

http://seinen-kyougikai.jp/

・バイクで世界93ヶ国十八万キロを取材旅行

さて、今回もう一人再会を楽しみにしていますのが、高校の同級生で、28才から足かけ10年(延丸5年)を使い、バイクで世界93ヶ国18万キロを取材旅行をやった旧友とも再会するつもりです。標高5,000メートルの高地の峠をバイクを押して歩いたり、南米チリの最南端の島に、日本人が3人(1人は、カラフト→アラスカ→北米→南米を歩き通した人)住んでいること、アフガン戦争の最中抵抗運動のキャンプに入り、首領たちと語った話、色々な逸話が聞けるのが楽しみです。

もし、興味ある方は、一緒に話を聞きませんか?

・横井小楠研究者の石津達也氏との再会

それと、今「龍馬伝」がブームですが、坂本龍馬や勝海舟に大きく思想的な影響を与えた、幕末の政治思想家の横井小楠研究者の石津達也氏との再会もあります。

数日前から読んでいる、松浦玲先生の著書「勝海舟」のあとがきに、

(本文抜粋)

勝海舟などの公武合体論者の流れにあるものでも、廃藩置県や版籍奉還等は、変革の想像ができたと思うが、地租改正や武士階級の廃止までは勝海舟でものみこみ難かったようだ。そのことまで見通しえたのは、おそらく思想家であった横井小楠だけだったろう。

(以上、「勝海舟」より)

横井小楠の思想を、当時の世界中で突出している先見性のある考えだったと、いつも楽しく語って下さる、石津氏の話が楽しみです。

昨日のフェアトレードの講演をして頂いた渡辺教授からも、「東京へ行きます」とお話をしたら、食事でもしようということになりました。

まだ、日程が不確定な部分がありますが、明日の午前中には、詳しい日程をお知らせできます。お時間取れる方は、ぜひお会いしたいなと思ってます。ホテルは、浜松町近くの知り合いのホテルですから、移動を考えて何処かご指定いただけると、出て行きます。よろしくお願いします

今回は、フューチャー500の木内氏との打ち合わせで、東京へ行くのですが、環境成長経済(略:環成経)をテーマとする、環境ビジネスの企業ネットワーク地域型「南九州ネットワーク」を作る準備のために行きます。

・フューチャー500北京国際シンポジム

木内氏とは、10年前に九州発見塾の大分大会で出会い、以来、毎年熊本へお出で頂き、様々な社会変革の示唆を頂いています。特に、2005年10月に北京で解された、「フューチャー500北京国際シンポジム」に私にやっている、異業種交流会や地域活動等の報告報告をさせて頂き、貴重な経験をしました。

<2005フューチャー500中国>

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム報告(その1)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59137.html

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム(その2)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59138.html

フューチャー500中国・北京国際シンポジウム(その3)

http://noguchi.otemo-yan.net/e59139.html

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム1

~The Future500 china 2005Conference~

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=8224970&comm_id=842460

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム2

社会貢献活動の実践報告発表

http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=8245696&comm_id=842460

・フューチャー500中国・北京国際シンポジウム3

フューチャー500北京シンポジウムのその後

http://mixi.jp/list_bbs.pl?page=6&type=bbs&id=842460

(上記を検索ください)

色々な実践の中で、大きな学びとネットワーク(人脈)を広げさせてもらっています。今回も、「環成経」の南九州のネットワークづくりの試みの指導を受けに、東京までうかがいます。

・ゴミ拾いの旅(歩いて、明治神宮→札幌1400km)

今回は、私の熊本友人が、明治神宮から札幌まで、リヤカーを引き、ゴミを拾いながら歩いて1400kmを旅する青年も一緒に、訪問しようと思っています。ゴミを拾い、人の心を拾う旅、自分を鍛える旅をテーマに、野宿をしながら北上します。道すがら、色々な新しい環境再生の取り組みの活動かとも語ってみたいと抱負を話していました。

・青年協議会のサイト

http://seinen-kyougikai.jp/

・バイクで世界93ヶ国十八万キロを取材旅行

さて、今回もう一人再会を楽しみにしていますのが、高校の同級生で、28才から足かけ10年(延丸5年)を使い、バイクで世界93ヶ国18万キロを取材旅行をやった旧友とも再会するつもりです。標高5,000メートルの高地の峠をバイクを押して歩いたり、南米チリの最南端の島に、日本人が3人(1人は、カラフト→アラスカ→北米→南米を歩き通した人)住んでいること、アフガン戦争の最中抵抗運動のキャンプに入り、首領たちと語った話、色々な逸話が聞けるのが楽しみです。

もし、興味ある方は、一緒に話を聞きませんか?

・横井小楠研究者の石津達也氏との再会

それと、今「龍馬伝」がブームですが、坂本龍馬や勝海舟に大きく思想的な影響を与えた、幕末の政治思想家の横井小楠研究者の石津達也氏との再会もあります。

数日前から読んでいる、松浦玲先生の著書「勝海舟」のあとがきに、

(本文抜粋)

勝海舟などの公武合体論者の流れにあるものでも、廃藩置県や版籍奉還等は、変革の想像ができたと思うが、地租改正や武士階級の廃止までは勝海舟でものみこみ難かったようだ。そのことまで見通しえたのは、おそらく思想家であった横井小楠だけだったろう。

(以上、「勝海舟」より)

横井小楠の思想を、当時の世界中で突出している先見性のある考えだったと、いつも楽しく語って下さる、石津氏の話が楽しみです。

昨日のフェアトレードの講演をして頂いた渡辺教授からも、「東京へ行きます」とお話をしたら、食事でもしようということになりました。

まだ、日程が不確定な部分がありますが、明日の午前中には、詳しい日程をお知らせできます。お時間取れる方は、ぜひお会いしたいなと思ってます。ホテルは、浜松町近くの知り合いのホテルですから、移動を考えて何処かご指定いただけると、出て行きます。よろしくお願いします

「共生経済」フェアトレードシティ実現に、第6のゴール達成必要

2010年06月13日

「共生経済」フェアトレードシティ実現に、第6のゴール達成必要

-フェアトレードは、全くあたらしい共生経済へのステップ-

昨日は、午前中は地元サッカー協会主催の中学招待サッカー大会の準備の応援に行き、午後は、アジア初のふぁトレードシティを目指す熊本市のNGO団体主催のシンポジムに参加した。

・ネオリベラリズム(新自由主義)の経済システム

私は、6年前からフェアトレード(公正な貿易)の普及啓発に関わるようになりました。フェアトレードは、途上国に人たちが、生活をできるような価格で買い取り、先進国の市民がその活動を理解し、買い物をすることで国際支援をする仕組みのことを言います。

グローバルスタンダートは、市場主義の経済を推進するネオリベラリズム(新自由主義)の経済システムで、冷戦構造が壊れて、世界の流れは規制を解く方向へどんどん進んできました。

・ベルリンの壁が崩壊し、規制が撤廃された

1989年ベルリンの壁が崩壊し、冷戦構造が崩れ、対共産主義、対資本主義というイデオロギーの宣伝、逆の規制がなくなり、小さな政府、競争の時代がなりました。途上国の人々は、1960年代「援助は要らない、貿易の中心に」を望んでいました。しかし、東西冷戦が終わり、市場経済では先進国が原料を安く買い叩き、売り上げ拡大と利潤追求から、規制が撤廃され、原料を安く買い取るために、援助中心に途上国支援が広がりました。

・フェアトレードは、1980年代後半から

そのころから南北格差が広がり、貧困問題がクルーズアップされるようになりました。フェアトレードは、1980年代後半から市民に中に広がり始め、1990年代になり、援助でなく、途上国の産品を生産者が安定した生活をできるか価格買い取る支援活動が広がりました。

インドで始まったグラミン銀行の活動が始まったのもこのころで、援助から対等の貿易・仕事のパートナーとして、貧困層を相手にしたマイクロクレジットの事業が始まり、大きな成果を上げ始めました。

・NGOフェアトレードくまもと

この講演者は、東京経済大学の渡辺龍也教授で、報道やNGO団体、国際交流など豊富な経験から行きついてフェアトレードへの興味から、「フェトレード学」なる本をまとめ、出版記念講演を兼ねて学習会を熊本市の「フェアトレードシティ推進委員会」が主催しました。私は、この会のメンバー一人で、4年前から若い人が中心となってフェアトレードを広げようと活動する「NGOフェアトレードくまもと」の副代表をやっています。

・現場で気づいた6つの学び

渡辺氏がラオスのNGOで働いた時に学んだことの説明で、大きな気付きをもらいました。写真中央の写真ですが、

1.援助には毒がある

2.対等でない関係

3.動機が善であればOK?

4.信仰は人を盲目にする

5.経済オンチであることは罪

6.自分たちが答えを知っている

(魚を与えるのではなく、魚とりの仕方を教える)

・国際援助の失敗の原因とグラミン銀行の成功

国の国際支援、NGOの国際支援は、どうしても援助側が上の関係になり、受けての自主性の育成が損なわれる関係が生まれる。その点、グラミン銀行は、市中金利で無担保、貧困層の女性が99%と、「工夫は自分たちで、返済をしてもらう」の金銭の援助をする仕組みだから成功した。

・フェアトレードの現状

では、フェアトレードはどうか?

1980~1990年代のフェアトレードは、援助的な買い取りが多かった。1990年代後半から、先進国で求められる商品のアイデアを、途上国の生産者に伝え、商品開発を共同で進め、市場を大きくして来た。

しかし、その市場規模は、世界的に見れば広がっているが、どうして一店舗あたりの売り上げが小さい。問題は、どこにあるのか?

・フェアトレードタウンの認証条件5つと、6つ番目の条件

10年前にフェアトレードタウンの世界第一号を認証されたイギリスのガースタウンでなどでは、公正な貿易の考え方を広めながら、地域の農産品等の地産地消にも積極的に取り組んでいると、渡辺教授が紹介してくれました。それが、フェアトレードタウンの認証条件が5つあるのですが、第6番目のゴールの意味です。

認証条件の5つは、

1.地元議会のフェアトレードの理解と決議。

2.フェアトレード商品の取り扱い店舗数(人口に合わせ数)の達成。

3.地元の職場や団体(学校、大学、宗教施設等)フェアトレードを支持し、必ず利用する

4.フェアトレードが、メディアやイベント等で、市民の意識(認知度)が高まる

5.フェアトレード推進委員会を設け、フェアトレードタウン(シティ)運動を発展、継続し、市民の支持を得る活動をする。

が、5つの条件達成(ゴール)ですが、これだけでは、市民の理解がなかなか得れないのが現実です。日本の経済状況はとても厳しく、農産品の価格低迷を長く叫ばれているなかで、フェアトレードの商品は、一般的な貿易商品よりも価格が高く理解が広がらない。「いことは分かっている(総論)、地元の商品より先には買えない(各論)で、総論賛成、各論反対で、実際のところゆるいスピードでしか広がらない現実があります。

そこで、渡辺先生の紹介した第6の達成条件(ゴール)が、地元の農産品や、地域できびい生活条件に在る人たちの商品を、対価に見合う値段で買い取り、フェアトレードと共に、普及させて行く活動です。

・蒲島知事の言葉で、活動意義を再確認

先月、ケニアの生産者をお呼びして、イベントを開催した折、熊本県知事を表敬訪問をし、意見交換を行ったとき、知事から「フェアトレードの理念は、地元の地産地消の利用拡大に必要な考え方」と、非常に関心を持ってもらいました。

・フェアトレードの総論賛成、各論反対の打開策

毎年、30%近い取引拡大を続けているフェアトレードの事業ですが、まだまだ世界経済の中で、0.01%の規模しかありません。

市場経済主義、ネオリベラリズムの新自由主義経済を越える、「公正な貿易」の考え方は、途上国の人も、先進国の人も、互いの生活の充実を理解した価格の売買。さらに地元地域の商品にもこの理念で取引を広げることが、ともに生きる「共生」の考え方が広がるのではと考えています。

・フェアトレードは、「共生経済」に近付くためのステップ

グローバルスタンダートの市場経済の対岸にある「公正な貿易=フェアトレード」は、もっと次元を越えた新しい経済システム「共生経済」に近付くための、新たな思想形成の普及活動では、と、昨日の講演会を聞きながら思いました。

思いつきですが、フェアトレードを人に説明するのは、時間がかかるものです。渡辺先生の言葉から思ったことは、途上国の生産者の生活を安定させ、先進国の消費者が納得する商品を提供し、地元産品の地産地消をすることから、「共生貿易(共生交易)」と言う、言葉を広げてみてはと思いました。

いろいろご意見を頂けるとありがたいです。

*参考資料:渡辺龍也著「フェアトレード学」

-フェアトレードは、全くあたらしい共生経済へのステップ-

昨日は、午前中は地元サッカー協会主催の中学招待サッカー大会の準備の応援に行き、午後は、アジア初のふぁトレードシティを目指す熊本市のNGO団体主催のシンポジムに参加した。

・ネオリベラリズム(新自由主義)の経済システム

私は、6年前からフェアトレード(公正な貿易)の普及啓発に関わるようになりました。フェアトレードは、途上国に人たちが、生活をできるような価格で買い取り、先進国の市民がその活動を理解し、買い物をすることで国際支援をする仕組みのことを言います。

グローバルスタンダートは、市場主義の経済を推進するネオリベラリズム(新自由主義)の経済システムで、冷戦構造が壊れて、世界の流れは規制を解く方向へどんどん進んできました。

・ベルリンの壁が崩壊し、規制が撤廃された

1989年ベルリンの壁が崩壊し、冷戦構造が崩れ、対共産主義、対資本主義というイデオロギーの宣伝、逆の規制がなくなり、小さな政府、競争の時代がなりました。途上国の人々は、1960年代「援助は要らない、貿易の中心に」を望んでいました。しかし、東西冷戦が終わり、市場経済では先進国が原料を安く買い叩き、売り上げ拡大と利潤追求から、規制が撤廃され、原料を安く買い取るために、援助中心に途上国支援が広がりました。

・フェアトレードは、1980年代後半から

そのころから南北格差が広がり、貧困問題がクルーズアップされるようになりました。フェアトレードは、1980年代後半から市民に中に広がり始め、1990年代になり、援助でなく、途上国の産品を生産者が安定した生活をできるか価格買い取る支援活動が広がりました。

インドで始まったグラミン銀行の活動が始まったのもこのころで、援助から対等の貿易・仕事のパートナーとして、貧困層を相手にしたマイクロクレジットの事業が始まり、大きな成果を上げ始めました。

・NGOフェアトレードくまもと

この講演者は、東京経済大学の渡辺龍也教授で、報道やNGO団体、国際交流など豊富な経験から行きついてフェアトレードへの興味から、「フェトレード学」なる本をまとめ、出版記念講演を兼ねて学習会を熊本市の「フェアトレードシティ推進委員会」が主催しました。私は、この会のメンバー一人で、4年前から若い人が中心となってフェアトレードを広げようと活動する「NGOフェアトレードくまもと」の副代表をやっています。

・現場で気づいた6つの学び

渡辺氏がラオスのNGOで働いた時に学んだことの説明で、大きな気付きをもらいました。写真中央の写真ですが、

1.援助には毒がある

2.対等でない関係

3.動機が善であればOK?

4.信仰は人を盲目にする

5.経済オンチであることは罪

6.自分たちが答えを知っている

(魚を与えるのではなく、魚とりの仕方を教える)

・国際援助の失敗の原因とグラミン銀行の成功

国の国際支援、NGOの国際支援は、どうしても援助側が上の関係になり、受けての自主性の育成が損なわれる関係が生まれる。その点、グラミン銀行は、市中金利で無担保、貧困層の女性が99%と、「工夫は自分たちで、返済をしてもらう」の金銭の援助をする仕組みだから成功した。

・フェアトレードの現状

では、フェアトレードはどうか?

1980~1990年代のフェアトレードは、援助的な買い取りが多かった。1990年代後半から、先進国で求められる商品のアイデアを、途上国の生産者に伝え、商品開発を共同で進め、市場を大きくして来た。

しかし、その市場規模は、世界的に見れば広がっているが、どうして一店舗あたりの売り上げが小さい。問題は、どこにあるのか?

・フェアトレードタウンの認証条件5つと、6つ番目の条件

10年前にフェアトレードタウンの世界第一号を認証されたイギリスのガースタウンでなどでは、公正な貿易の考え方を広めながら、地域の農産品等の地産地消にも積極的に取り組んでいると、渡辺教授が紹介してくれました。それが、フェアトレードタウンの認証条件が5つあるのですが、第6番目のゴールの意味です。

認証条件の5つは、

1.地元議会のフェアトレードの理解と決議。

2.フェアトレード商品の取り扱い店舗数(人口に合わせ数)の達成。

3.地元の職場や団体(学校、大学、宗教施設等)フェアトレードを支持し、必ず利用する

4.フェアトレードが、メディアやイベント等で、市民の意識(認知度)が高まる

5.フェアトレード推進委員会を設け、フェアトレードタウン(シティ)運動を発展、継続し、市民の支持を得る活動をする。

が、5つの条件達成(ゴール)ですが、これだけでは、市民の理解がなかなか得れないのが現実です。日本の経済状況はとても厳しく、農産品の価格低迷を長く叫ばれているなかで、フェアトレードの商品は、一般的な貿易商品よりも価格が高く理解が広がらない。「いことは分かっている(総論)、地元の商品より先には買えない(各論)で、総論賛成、各論反対で、実際のところゆるいスピードでしか広がらない現実があります。

そこで、渡辺先生の紹介した第6の達成条件(ゴール)が、地元の農産品や、地域できびい生活条件に在る人たちの商品を、対価に見合う値段で買い取り、フェアトレードと共に、普及させて行く活動です。

・蒲島知事の言葉で、活動意義を再確認

先月、ケニアの生産者をお呼びして、イベントを開催した折、熊本県知事を表敬訪問をし、意見交換を行ったとき、知事から「フェアトレードの理念は、地元の地産地消の利用拡大に必要な考え方」と、非常に関心を持ってもらいました。

・フェアトレードの総論賛成、各論反対の打開策

毎年、30%近い取引拡大を続けているフェアトレードの事業ですが、まだまだ世界経済の中で、0.01%の規模しかありません。

市場経済主義、ネオリベラリズムの新自由主義経済を越える、「公正な貿易」の考え方は、途上国の人も、先進国の人も、互いの生活の充実を理解した価格の売買。さらに地元地域の商品にもこの理念で取引を広げることが、ともに生きる「共生」の考え方が広がるのではと考えています。

・フェアトレードは、「共生経済」に近付くためのステップ

グローバルスタンダートの市場経済の対岸にある「公正な貿易=フェアトレード」は、もっと次元を越えた新しい経済システム「共生経済」に近付くための、新たな思想形成の普及活動では、と、昨日の講演会を聞きながら思いました。

思いつきですが、フェアトレードを人に説明するのは、時間がかかるものです。渡辺先生の言葉から思ったことは、途上国の生産者の生活を安定させ、先進国の消費者が納得する商品を提供し、地元産品の地産地消をすることから、「共生貿易(共生交易)」と言う、言葉を広げてみてはと思いました。

いろいろご意見を頂けるとありがたいです。

*参考資料:渡辺龍也著「フェアトレード学」

韓国、2―0でギリシャに快勝…アジア勢初勝利

2010年06月12日

韓国、2―0でギリシャに快勝…アジア勢初勝利

■韓国、2―0でギリシャに快勝…アジア勢初勝利

(読売新聞 - 06月12日 20:34)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1240840&media_id=20

>アジア勢の先陣を切って登場した韓国が終始試合を優位に進め、2―0で白星スタートを切った。

>韓国は7分、左サイド深い位置での奇誠庸のFKから李正秀が右足でボレーを決め、先制点を挙げた。

>韓国は52分、朴智星が中央付近で相手のパスを奪い、ドリブルでペナルティーエリアに進入。DF2人を抜き去って左足でゴール右隅に決め、2点目を奪った。

■韓国、2―0でギリシャに快勝…アジア勢初勝利

(読売新聞 - 06月12日 20:34)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1240840&media_id=20

>アジア勢の先陣を切って登場した韓国が終始試合を優位に進め、2―0で白星スタートを切った。

>韓国は7分、左サイド深い位置での奇誠庸のFKから李正秀が右足でボレーを決め、先制点を挙げた。

>韓国は52分、朴智星が中央付近で相手のパスを奪い、ドリブルでペナルティーエリアに進入。DF2人を抜き去って左足でゴール右隅に決め、2点目を奪った。

(地方発)新潟市の地域商品券、年間発行額10億円へ

2010年06月11日

発行額が伸びている新潟市共通商品券

-新潟市の地道な商業活性化の取り組みを紹介します-

(地方発)新潟市の地域商品券、年間発行額10億円へ

> 新潟市内の商店街などで使える地域型商品券「新潟市共通商品券」の年間発行額が、今年度中に10億円に達する見通しとなった。

> 全国の主な地域型商品券の状況などを調査している民間会社「商店街情報センター」(千葉県市川市)によると、「はちのへ共通商品券」(青森県八戸市)を抜いて全国1位となる見込みだという。

> 同商品券は個人の商店主らで組織する「協同組合新潟市商店連合会」が発行。市内全域の個人商店、百貨店、飲食店、スーパーなどのほか、英会話教室や行政書士事務所まで約700店で使える。同連合会の相沢俊一事務局長は「どの地域に住んでいても不自由しない」と胸を張る。

> 同商品券は1986年に、新潟市中心部の古町と本町の一部商店が、大型店に対抗するため発券を開始した。当初、取り扱い店は商店街に限定し、初年度の発券額は約2000万円。その後、微増微減を繰り返し、10年目の1995年は約3300万円だった。

> 廃止しようという意見もあったが、96年から大型店にも加盟を促し、百貨店の伊勢丹や三越、大和が加わった。以降、発券額は順調に伸びてきた。

> さらに昨年、省エネ性能の高い冷蔵庫、エアコン、地上デジタル対応テレビにつく「エコポイント」との交換が始まると、発券額は08年度に約6億2800万円だったのが、09年度には約9億700万円に増えた。

> 商店街情報センターによると、全国1位の「はちのへ共通商品券」は、08年度の発券額が約6億4600万円。09年度は約18億8900万円だったが、これには八戸市が経済対策で発行したプレミアム商品券の分が含まれている。こうした特殊事情がない10年度では、新潟市が追い越す見込みだという。

> 来年は「新潟市共通商品券」発売から25年にあたることから、同連合会では「これにちなんだキャンペーンも企画したい」としている。

これは、地域内経済流通に大きな刺激なっていると思います。まちづくりと連携すれば、大きな活性化を促すものと期待します。

商品券を、地域通貨とみなすと、発行額10億円の地域通貨は、凄いと思います。熊本は、百貨店関連の商品券が主流ですが、地方分権の民間主導の経済活性化には、地域の特性を活かして、他にないアイデアを用いる事が必要と思います。

<口蹄疫>止まらぬ感染拡大4市2町、10年前の成功で油断、

2010年06月11日

口蹄疫の感染を防ぐため主要道路では徹底した消毒作業が続く。

だが、発生当初は不十分さが指摘されていた。(宮崎の国道)

<口蹄疫>止まらぬ感染拡大、10年前の成功で油断、新たに4市2町

■止まらぬ感染拡大、10年前の成功で油断

(読売新聞 - 06月11日 03:05)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1238942&media_id=20

■<口蹄疫>宮崎深刻、感染さらに拡大 西都や木城でも

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1238702&media_id=2

都城市、宮崎市、西都市、日向市、他で、発生の疑い

>畜舎の床一面に剥(は)がれた豚の爪が無数に散らばっていた。蹄(ひづめ)を傷めた親豚が何度も立とうとしては崩れ、横には息絶えた子豚たちが折り重なっている。

>「こんな状態で生かしておいてもつらいだけ。いっそ早く殺してやりたいが、埋める場所もなく身動きがとれない」。宮崎県川南(かわみなみ)町で30年以上養豚業を営む男性(52)は涙ぐんだ。

>止まらない被害を前に、男性は「これほど広がるなんて。これは人災ではないのか」と憤った。

初動の対応、それと防除の不徹底が、問題になりつつあると思います。

昨日、熊本県立農業大学校の正門の前に行った時、真っ白い粉が撒いてあったが、車が何台か通れば轍ができ、アスファルト面が見えてくる。熊本県立農大には、貴重な牛がたくさんいると思うが、危機感が足りないのではないかと思います。

>「これじゃ無理だ。感染は防げない」

>同県都農町で感染第1例が発表された4月20日。都農町から川南町、宮崎市と県東部を縦断する国道10号を眺めながら、宮崎市の畜産業、尾崎宗春さん(50)は焦った。消毒ポイントは設けられているものの、消毒するのは畜産農家の車ばかり。一般車両は素通りしていた。尾崎さんの危惧(きぐ)通り、感染はその後、10号沿線に広がっていく。

5月ゴールデンウイークで、えびの市の国道を通りましたが、畜産系の輸送トラックは徹底していたが、他のトラックや農業用車両の消毒は、きびしくやっていなかったのを思い出しました。危機感が足りなかったのかと、感じる風景でした。

ウイルス性の病原体は、訳解と医者仲間から良く聞きます。

人であれ、家畜であれ、防除の徹底しか現在の対策がないのであれば、徹底的な防除のため、宮崎県だけなく、隣県にの市民にも協力を徹底させないと、飛び火感染は、今後もありうるように感じます。

宮崎県民の努力はもちろんですが、宮崎県を通る車両にドライバーも、渋滞等の苦情の前に、国家的危機に来ている口蹄疫の感染防止に、協力をすべきと思います。菌を持ち込まない、運ばないを、市民に理解をしてもらい、消毒の徹底をするべきと思います。

もう、他山の問題ではなく、自分の問題として取り組み必要があると思います。

<異業種交流会「夏の会」>

日時 6月26日19時~、

場所 熊本交通センターホテル

演題 「坂本龍馬が愛した熊本」

講師 徳永洋(横井小楠研究家)

参加費 講演会 1,000円

交流会 4,000円

イヤな人を相手にすれば、自分の力がついてくる

2010年06月11日

イヤな人を相手にすれば、自分の力がついてくる

職場においてかわいがられる性格の人がいると思います。上司からも、同僚からも、悪い気はしない。それは、確かにその人物を評価していることだと思います。

しかし、こうゆうときこそ「待てよ・・・」と立ち止まること必要とおもいます。

知らず、知らずに、鼻が高くなっていにか?

頭の隅において、自分の行動を検証しつつ、仕事に励むことが必要と思います。

人間、特別扱いをされると、気分よく、つい調子に乗ってしまいがちです。手元がおろそかになり、ミスや、怠けることがあったりするものです。ギスギスの自分を厳しくする必要はないですが、反省をする気持ちを忘れていけないと思います。

・落語家の気概と精進

先般亡くなった落語家の柳家小さん師匠は、「最近の客は笑いすぎる」とこぼしていたそうです。人を笑わせるが商売の落語家ですが、決まり切ったネタで、「楽に笑ってくれる客ばかり相手にしていると落語家はダメになる」とも語ったそうです。

小さん師匠は、「むかしは、そんな青っちょろい芸では笑えないよ。とばかり腕組みして、口をへの字にしている客がよく居た。よし、このへそ曲がりを笑わせてやるぞ、と若手落語家は精進したものだ」と語っています。

・上司から可愛がられても、将来は約束されない

一般の職場でも、特別扱いをしてくれるのは良いですが、実は将来のためには、かわいがってもらうという意味をはき違えている人が多いのではないと感じます。

もし、あなたが目上の人からかわいがられ、ひいきされているとしても、それは「将来の約束」にはつながらないと思います。本当に役に立つ可愛がりかたは、「目をかけ、かわいがる」上司ではなくて、むしろ、厳しく指導してくれる人、あえて冷ややかな態度で突き放してくれる方が、良い影響を当たるかもしれません。

・なにくそこの上司、かならず認めさせる

小さん師匠ではないですが、「なにくそこの上司、かならず認めさせる」と、発奮し、さらにステップアップを目指すことは、大きな収穫を得ると思います。今、やさしく眼をかけて、褒める上司や同僚も大事と思いますが、冷たいが、仕事のできる上司からも、きびしく言葉をもらえるような、態度も必要と思います。

・自ら多様な人物と交流し、意見・異見を聞く

自ら多様な人物と交流し、自分自身を多様な視点から、意見・異見を言ってもらえる師友を持つことが、自分の伸ばす最良の方法と思います。人は、人にもまれ、仕事ももまれて本物になると思います。

・日常の中で、自分を磨きあげる

陽明学の租、王陽明の教示に「事上錬磨」があります。意味は、「日々の日常の中(生活・仕事)で、自分を磨きあげてこそ学問である」と、私は勝手に解釈をしています。

どこか遠くへ学びに行くのではなく、日々の生活や仕事の中で、周りに人々に指導されたり、周りに人々の行動を検証することで、十分自分を高めることができる言うことだと思います。

・甘言よりも、厳しい意見が人を成長させる

人間、甘い言葉は心地よく気分を良くしますが、本当の成長には、自分を厳しく指導してくれる人の意見が役に立つのかもしれません。みなさんの周りには、どんな上司がいますか、観察・検証して見ることも勉強になると思います。

*参考資料:斉藤繁太緒「ありがとうの名人が、人を元気にする」

<異業種交流会「夏の会」>

日時 6月26日19時~、

場所 熊本交通センターホテル

演題 「坂本龍馬が愛した熊本」

講師 徳永洋(横井小楠研究家)

参加費 講演会 1,000円

交流会 4,000円

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

高校同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

・ネットワーク「環成経」

http://www.kanseikei.net/

職場においてかわいがられる性格の人がいると思います。上司からも、同僚からも、悪い気はしない。それは、確かにその人物を評価していることだと思います。

しかし、こうゆうときこそ「待てよ・・・」と立ち止まること必要とおもいます。

知らず、知らずに、鼻が高くなっていにか?

頭の隅において、自分の行動を検証しつつ、仕事に励むことが必要と思います。

人間、特別扱いをされると、気分よく、つい調子に乗ってしまいがちです。手元がおろそかになり、ミスや、怠けることがあったりするものです。ギスギスの自分を厳しくする必要はないですが、反省をする気持ちを忘れていけないと思います。

・落語家の気概と精進

先般亡くなった落語家の柳家小さん師匠は、「最近の客は笑いすぎる」とこぼしていたそうです。人を笑わせるが商売の落語家ですが、決まり切ったネタで、「楽に笑ってくれる客ばかり相手にしていると落語家はダメになる」とも語ったそうです。

小さん師匠は、「むかしは、そんな青っちょろい芸では笑えないよ。とばかり腕組みして、口をへの字にしている客がよく居た。よし、このへそ曲がりを笑わせてやるぞ、と若手落語家は精進したものだ」と語っています。

・上司から可愛がられても、将来は約束されない

一般の職場でも、特別扱いをしてくれるのは良いですが、実は将来のためには、かわいがってもらうという意味をはき違えている人が多いのではないと感じます。

もし、あなたが目上の人からかわいがられ、ひいきされているとしても、それは「将来の約束」にはつながらないと思います。本当に役に立つ可愛がりかたは、「目をかけ、かわいがる」上司ではなくて、むしろ、厳しく指導してくれる人、あえて冷ややかな態度で突き放してくれる方が、良い影響を当たるかもしれません。

・なにくそこの上司、かならず認めさせる

小さん師匠ではないですが、「なにくそこの上司、かならず認めさせる」と、発奮し、さらにステップアップを目指すことは、大きな収穫を得ると思います。今、やさしく眼をかけて、褒める上司や同僚も大事と思いますが、冷たいが、仕事のできる上司からも、きびしく言葉をもらえるような、態度も必要と思います。

・自ら多様な人物と交流し、意見・異見を聞く

自ら多様な人物と交流し、自分自身を多様な視点から、意見・異見を言ってもらえる師友を持つことが、自分の伸ばす最良の方法と思います。人は、人にもまれ、仕事ももまれて本物になると思います。

・日常の中で、自分を磨きあげる

陽明学の租、王陽明の教示に「事上錬磨」があります。意味は、「日々の日常の中(生活・仕事)で、自分を磨きあげてこそ学問である」と、私は勝手に解釈をしています。

どこか遠くへ学びに行くのではなく、日々の生活や仕事の中で、周りに人々に指導されたり、周りに人々の行動を検証することで、十分自分を高めることができる言うことだと思います。

・甘言よりも、厳しい意見が人を成長させる

人間、甘い言葉は心地よく気分を良くしますが、本当の成長には、自分を厳しく指導してくれる人の意見が役に立つのかもしれません。みなさんの周りには、どんな上司がいますか、観察・検証して見ることも勉強になると思います。

*参考資料:斉藤繁太緒「ありがとうの名人が、人を元気にする」

<異業種交流会「夏の会」>

日時 6月26日19時~、

場所 熊本交通センターホテル

演題 「坂本龍馬が愛した熊本」

講師 徳永洋(横井小楠研究家)

参加費 講演会 1,000円

交流会 4,000円

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

高校同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

・ネットワーク「環成経」

http://www.kanseikei.net/

<熊本市>長男(4才)の腹部刺す重傷、23歳母親逮捕

2010年06月10日

<熊本市>長男(4才)の腹部刺す重傷、23歳母親逮捕

■長男(4才)の腹部刺す重傷、23歳母親逮捕

(日テレNEWS24 - 06月10日)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1238400&media_id=88

>熊本市清水東町のアパートで10日午前3時45分ごろ、寝ていた長男(4才)の腹部を包丁で数回刺したとして、母親の無職・成松歩美容疑者(23才)が殺人未遂で現行犯逮捕された。長男は重傷。

>同じ部屋で寝ていた成松容疑者の家族が長男の叫び声に気づいて通報し、成松容疑者は現行犯逮捕された。長男は一時、意識不明となったが、その後容体が回復し、重傷。また、成松容疑者も自分の腹を刺し、全治1か月の重傷を負った。

ぞっとするような事件が、熊本でおきました。

遠いところで事件は起きるのではない。

ほんの身近なところに、苦悩する人たちが居ることを知らされます。

重症の子どもの回復はもちろんですが、母親の子に刃を向ける思いとはないか、真剣に検証することが必要と思います。

熊本は、「赤ちゃんポスト」を設置している地域ですが、このような悲惨の状況が起これば、子育ての問題を、親ばかりに、家族依存ばかりにできない、「命の重さ」を考えると、多様な支援をする必要を考えます。

熊本県の前知事の潮谷義子氏は、「命の頭をたれる」の言葉を、常に語られました。この世に生まれた命、子育て環境の厳しさを知る者こそ、支援や支えになることが、必要と思います。

これから求められる社会人に必要な「公共人」の資質が、見直される時代になったと思います。国任せ、自治体任せのまち作りでは、対応できな状況が生まれつつあると思います。

■長男(4才)の腹部刺す重傷、23歳母親逮捕

(日テレNEWS24 - 06月10日)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1238400&media_id=88

>熊本市清水東町のアパートで10日午前3時45分ごろ、寝ていた長男(4才)の腹部を包丁で数回刺したとして、母親の無職・成松歩美容疑者(23才)が殺人未遂で現行犯逮捕された。長男は重傷。

>同じ部屋で寝ていた成松容疑者の家族が長男の叫び声に気づいて通報し、成松容疑者は現行犯逮捕された。長男は一時、意識不明となったが、その後容体が回復し、重傷。また、成松容疑者も自分の腹を刺し、全治1か月の重傷を負った。

ぞっとするような事件が、熊本でおきました。

遠いところで事件は起きるのではない。

ほんの身近なところに、苦悩する人たちが居ることを知らされます。

重症の子どもの回復はもちろんですが、母親の子に刃を向ける思いとはないか、真剣に検証することが必要と思います。

熊本は、「赤ちゃんポスト」を設置している地域ですが、このような悲惨の状況が起これば、子育ての問題を、親ばかりに、家族依存ばかりにできない、「命の重さ」を考えると、多様な支援をする必要を考えます。

熊本県の前知事の潮谷義子氏は、「命の頭をたれる」の言葉を、常に語られました。この世に生まれた命、子育て環境の厳しさを知る者こそ、支援や支えになることが、必要と思います。

これから求められる社会人に必要な「公共人」の資質が、見直される時代になったと思います。国任せ、自治体任せのまち作りでは、対応できな状況が生まれつつあると思います。

名言・ことわざは、時代の求めに合わせて出て来る

2010年06月10日

名言・ことわざは、時代の求めに合わせて出て来る

今日は、社会を分析した、賢者の言葉です。

1.(多忙を分析)必要な仕事が2割、不必要が8割

(佐藤一斎)

今時の人は、たいてい口ぐせのように忙しいと言っている。その日常の行動を見ていると、実際必要なことをちゃんと処理し整えていることが、わずか十分の一、二であって、不必要なことが十分の八、九もしている。本人は、このつまらないことを実際に必要ないことと思っている。これでは多忙であるというのももっともなことである。何かしようと志ている人は、誤ってこのような心得違いをしてはいけない。

(感想)

忙しいときほど、自分の行動を分析してみる。時間は創るもの。いつの時代も、人の修養は同じ。

*出典:「日本を創った思想家たち」

2.患難に素しては、(苦難の中に喜びを知る)

(本文)

「患難に素しては患難に行う」

(解説)

病気をすると、辛いことは辛い。しかし、またその病気の中に無限の意味があり、効用もある。快楽もある。

(感想)

病気の時は、悔やみ反省する。そのことで健康を感謝し、隣人に感謝する。素直な心を蘇らせる。

*出典:「安岡正篤 一日一言」

3.自分が楽しむには、周りへ価値を与える

(ゲーテ)

君を楽しもうと持ったら、君は世の中に価値を与えなければならない。

(感想)

自分が楽しみためには、周りも楽しませる。「幸福な日々は、耐え耐えられなくなる」と先人が語った。人へ善事を行うことで、得られる幸福感こそ自分の成長を楽しめるのかもしれない。

*出典:「ゲーテの格言集」

4.知識が多い人よりも、目標の高い人が多くを成す

目標は、できるだけ大きいほうがいい。現在の実力から見て、とてつもなく遠く、とても届きそうになくてもよい。実現を目指し、日々努力を重ねると、やがて必ずたどり着ける。

(本田宗一郎)

二輪で世界を一を目指した。

(豊田喜一郎)

戦後の焼け野原で、「三年でアメリカに追いつけ」と激を飛ばした。

(感想)

志、心意気、情念(情熱)が、両社を強者にした。目標は高く持ち、日々努力を怠らない。

*出典:「いい言葉は、いい仕事をつくる」

(全体感想)

良き出会いは、人だけでなく、事象、社会も成長させる。

今日は、社会を分析した、賢者の言葉です。

1.(多忙を分析)必要な仕事が2割、不必要が8割

(佐藤一斎)

今時の人は、たいてい口ぐせのように忙しいと言っている。その日常の行動を見ていると、実際必要なことをちゃんと処理し整えていることが、わずか十分の一、二であって、不必要なことが十分の八、九もしている。本人は、このつまらないことを実際に必要ないことと思っている。これでは多忙であるというのももっともなことである。何かしようと志ている人は、誤ってこのような心得違いをしてはいけない。

(感想)

忙しいときほど、自分の行動を分析してみる。時間は創るもの。いつの時代も、人の修養は同じ。

*出典:「日本を創った思想家たち」

2.患難に素しては、(苦難の中に喜びを知る)

(本文)

「患難に素しては患難に行う」

(解説)

病気をすると、辛いことは辛い。しかし、またその病気の中に無限の意味があり、効用もある。快楽もある。

(感想)

病気の時は、悔やみ反省する。そのことで健康を感謝し、隣人に感謝する。素直な心を蘇らせる。

*出典:「安岡正篤 一日一言」

3.自分が楽しむには、周りへ価値を与える

(ゲーテ)

君を楽しもうと持ったら、君は世の中に価値を与えなければならない。

(感想)

自分が楽しみためには、周りも楽しませる。「幸福な日々は、耐え耐えられなくなる」と先人が語った。人へ善事を行うことで、得られる幸福感こそ自分の成長を楽しめるのかもしれない。

*出典:「ゲーテの格言集」

4.知識が多い人よりも、目標の高い人が多くを成す

目標は、できるだけ大きいほうがいい。現在の実力から見て、とてつもなく遠く、とても届きそうになくてもよい。実現を目指し、日々努力を重ねると、やがて必ずたどり着ける。

(本田宗一郎)

二輪で世界を一を目指した。

(豊田喜一郎)

戦後の焼け野原で、「三年でアメリカに追いつけ」と激を飛ばした。

(感想)

志、心意気、情念(情熱)が、両社を強者にした。目標は高く持ち、日々努力を怠らない。

*出典:「いい言葉は、いい仕事をつくる」

(全体感想)

良き出会いは、人だけでなく、事象、社会も成長させる。

坂本龍馬の人間的魅力とは何か?(6/15・16東京行き)

2010年06月09日

坂本龍馬の「人間的魅力」とは何か。(6/15・16東京へ行きます)

坂本龍馬は、郷士で、土佐では階級やとても厳しく、出生など決して望めない下級武士でした。しかし、なぜあれだけの活躍をしたのか、まだ研究段階ですが、勝海舟の坂本龍馬の評価を現す言葉、いくつかあります。童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」の一節からの抜粋、

(本文)

たとえば勝海舟はのちにこう語っている。

「龍馬が西郷に会ってきたときのことさ。おれがどうだった、と聞いたら、茫漠(ぼうばく)としてとらえどころがない。大きく叩けば大きい答が返ってくるし、小さく叩けば小さく返ってくる。そう答えた。これはこのとき、龍馬の言葉に感じ入ったね。およそ人を見る目がどうかいによってその人の人物がわかるものさ」

「土佐が大政奉還を建白したのは、坂本がいたからのことだ。土佐藩自体はいつも日和見さ」

こうして勝の心を捕らえた龍馬は、勝という日本にとって有益な人材を師として独占することなく、自分の多くの後輩を勝海舟の門下生に加えた。こうゆうところもまた、龍馬が人に愛されるゆえんだ。龍馬は自分の知己も独占しないし、物や金も独占しなかった。何に対してもおよそ欲がないのだ。

(以上、「坂本龍馬に学ぶ」)

人生は、「一期一会」の出会いで決ると思っている私ですが、最初の出会いこそ、最も緊張しますが、人物像が一番現れる瞬間と思います。龍馬は、人を観察し、その人物をどう生かすかまで考えて、色々な議論をしたのではないかと思います。

この本の一文に、龍馬の性格を分析したものがあります。

>豪胆で、いつも生命がけであったこと。

>傲慢のように見えるが、実は非常に謙虚であったこと。自己の限界を良く認識していたこと。

とありました。日々、一生懸命に生きた。友人には、とても親切でやさしい人だった。龍馬は、机上の勉強は(我慢)出来なかったが、一級の人物に会い、人から学ぶ実学の面で、とても秀でていたのではないかと思います。

「犬も歩けば棒に当たる」ではないですが、興味ある分野、興味ある人物に、臆せず体当たりで面談を試み「勇気」の一歩が、龍馬の人生を切り開いて行ったのかも知れません。出会いこそ人生の分岐点、摩擦を恐れず行動を起すことから、新たな人生、歴史が始まると思います。

*参考資料:童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

高校同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

異業種交流会「夏の会」

日時 6月26日19時~、

場所 熊本交通センターホテル

演題 「坂本龍馬は愛した熊本」

講師 徳永洋(横井小楠研究家)

参加費 講演会 1,000円

交流会 4,000円

坂本龍馬は、郷士で、土佐では階級やとても厳しく、出生など決して望めない下級武士でした。しかし、なぜあれだけの活躍をしたのか、まだ研究段階ですが、勝海舟の坂本龍馬の評価を現す言葉、いくつかあります。童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」の一節からの抜粋、

(本文)

たとえば勝海舟はのちにこう語っている。

「龍馬が西郷に会ってきたときのことさ。おれがどうだった、と聞いたら、茫漠(ぼうばく)としてとらえどころがない。大きく叩けば大きい答が返ってくるし、小さく叩けば小さく返ってくる。そう答えた。これはこのとき、龍馬の言葉に感じ入ったね。およそ人を見る目がどうかいによってその人の人物がわかるものさ」

「土佐が大政奉還を建白したのは、坂本がいたからのことだ。土佐藩自体はいつも日和見さ」

こうして勝の心を捕らえた龍馬は、勝という日本にとって有益な人材を師として独占することなく、自分の多くの後輩を勝海舟の門下生に加えた。こうゆうところもまた、龍馬が人に愛されるゆえんだ。龍馬は自分の知己も独占しないし、物や金も独占しなかった。何に対してもおよそ欲がないのだ。

(以上、「坂本龍馬に学ぶ」)

人生は、「一期一会」の出会いで決ると思っている私ですが、最初の出会いこそ、最も緊張しますが、人物像が一番現れる瞬間と思います。龍馬は、人を観察し、その人物をどう生かすかまで考えて、色々な議論をしたのではないかと思います。

この本の一文に、龍馬の性格を分析したものがあります。

>豪胆で、いつも生命がけであったこと。

>傲慢のように見えるが、実は非常に謙虚であったこと。自己の限界を良く認識していたこと。

とありました。日々、一生懸命に生きた。友人には、とても親切でやさしい人だった。龍馬は、机上の勉強は(我慢)出来なかったが、一級の人物に会い、人から学ぶ実学の面で、とても秀でていたのではないかと思います。

「犬も歩けば棒に当たる」ではないですが、興味ある分野、興味ある人物に、臆せず体当たりで面談を試み「勇気」の一歩が、龍馬の人生を切り開いて行ったのかも知れません。出会いこそ人生の分岐点、摩擦を恐れず行動を起すことから、新たな人生、歴史が始まると思います。

*参考資料:童門冬二著「坂本龍馬に学ぶ」

<東京へ行きます>6月15・16日

今年から始める、環境関連ビジネスのネットワーク「環成経」の準備のために、東京の事務局へ打ち合わせのために行きます。日程は、6月15・16日です。「環成経」の打ち合わせは、6月15日の午後で、後のスケジュールは、これからです。

高校同級生のジャーナリストから、「久々に会おう」と電話がありました。この人は、28歳~37歳まで、足かけ10年、延べ期間5年間をかけ、世界93ヶ国をバイクで、18万キロの取材旅行をした人です。久々に、世界を違った視点で、意見が交わせると思っています。

異業種交流会「夏の会」

日時 6月26日19時~、

場所 熊本交通センターホテル

演題 「坂本龍馬は愛した熊本」

講師 徳永洋(横井小楠研究家)

参加費 講演会 1,000円

交流会 4,000円

「未来は、足下の変化にある」(政経)昭和・平成→未来社会

2010年06月09日

「未来は、足下の変化にある」(政経)昭和・平成→未来社会

昨日、15年近く政経に関わる世の中の事象を、解説して頂く師から1時間ほど話を聞いた。現在の民主党政権、参院選を前の内閣改編劇、どうして連合政権なのかも含め、40年以上日本の政経を分析、提言して来た視点は、鋭いと思いました。

・政権交替とハネムーン・シーズン

ここ3年の日本権力の奪取闘争には、どうしても小沢一郎のようなカリスマ的、牽引者が必要だった。前回の参院選、昨年の衆議院選と、大きく流れを変え、55年体制が崩れ去った。この功績は、良かったと思います。しかし、政権奪取までは、国民は民主党を支持したが、リーダーたちの中身が見えて来て、国民の支持が白け始めた。

アメリカ大統領選挙の後の100日間を「ハネムーン・シーズン」と言うそうだ。現在のオバマ氏に支持率は、20%に近づくいている。鳩山政権も100日間は、お祭り気分で良かったが、内閣の本質を国民が検証し始め、だんだん期待と違うことが分かり始めたのだと思う。

・日本の経済成長と冷戦構造

さて、日本のバブル崩壊から平成になり、20年が過ぎた。戦後の55年体制は、日本を高度成長へ導いたし、世界の冷戦構造は日本の経済成長に大きく影響を与えた。

冷戦構造崩壊の原因の一つが、情報機器の発達にあるように思います。特に1990年代のインターネット技術の発達は、世界を狭くし、国境を低くして来たと思います。

戦後政治の自民党の安定は、この冷戦構造と中央集権、知らされない政治の密約など、日本特有の政経の中身から、時代やアジアの現状も、日本の経済成長が叶った原因ではないかと思います。

・「中央集権+官僚任せ」の政経が機能不全

しかし、日本も21世紀になり、インターネットを中心とする情報技術の普及で、経済構造が大きく変化し、東アジアの人の流れも大きき変わって来た。その原因の一つに、中国の政経の安定と成長があることはまちがいありません。また外交のアメリカ一辺倒、国家経営を「中央集権+官僚任せ」の政経の考えでは、解決できない社会問題、経済問題が増えて来たことに在ると思います。

自民党の政治体制が、社会の実情から乖離したことにあると、昨日の師からの話から、特に感じたところです。

・「政治と経済の乖離」徳川幕府の幕末の政治状況

幕末に詳しく、横井小楠の研究者でもある松浦玲氏が、勝海舟の分析した著書「勝海舟」に、徳川幕府の幕末の政治状況を分析した一節がありました。

(本文)

支配階級と生産力の乖離は、近世封建社会が兵農分離体制の上に成立したときにすでにはじまっていた。そうして、事実上の農民的・市民的土地所有や、封建権力に規制下にあった特権商人流通をのりこえる農民的流通が、幕府や藩による規制を破って進行する幕末においては、武士身分なるものの社会的生産の上での無意味さが、いよいよ深刻に露呈されてくる。(中略)

・・、武士が生まれながらに支配階級であるという社会通念は、きわめて強固なのである。しかし、それが意識にのぼろうとのぼるまいと、その事実は、藩の財政窮乏という形できわめて直接的につきつけられた。つまり、かつてはそれが経済の動きのほとんどすべてであった封建貢租の収受が、いまや大きくひろがった社会経済の全体の中でごく小さい比重しか占めることができず、したがって、もっぱらそれに依拠しながら前と同じ支配機構を維持している権力側は、生存が不可能となるのである。(中略)

(以上、「勝海舟」より)

・二本の政経の推移は、40年周期で上下

熊本出身で政治評論家の内田健三氏に、以前、日本の政治の近代史のことをお聞きしたとき、「日本は、明治維新以来、40年周期で上がったり、下がったりしている」と。その話からすると、日露戦争↑、敗戦↓、バブル崩壊↓、次は↑の予定だが、はたして現在の政治状況で、上昇気流になるのだろうかと考える。

・次期政治機構は、「民主党+?」

しかし、ともかくも、「自民党+官僚」体制が崩壊し、「民主党+?」体制が構築されるか不明ですが、暗中模索の中、国民も参加して、次世代の社会をより良きものに変えることが大事と思います。

・前例踏襲の政策をバブル崩壊後もやり過ぎた

徳川幕府以来、官僚機構(行政体制)は、権力のトップを変えながら、平成まで生き続けてきた。国家統治には、官僚機構必要なものではあるが、生活現場、生産現場から、あまりにも遠いところから、机上の空論(前例踏襲)をバブル崩壊後もやり過ぎた、その結果、国民が民主党のマニフェストを支持したと思います。

・「未来は、足下の変化にある」、国民一人ひとりが挑戦すること

民主党政権はもちろんですが、それを選んだ国民自身が、先の見えない未来へ不安を持っています。しかし、幕末も、敗戦時もやはり、暗中模索の中を思案し、色々試しながらやって来たと思います。

「未来は、足下の変化にある」と言われるように、発達し続ける情報技術を敬遠することなく、新しい未来社会の構築に、国民一人ひとりが挑戦することが大事と思います。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

昨日、15年近く政経に関わる世の中の事象を、解説して頂く師から1時間ほど話を聞いた。現在の民主党政権、参院選を前の内閣改編劇、どうして連合政権なのかも含め、40年以上日本の政経を分析、提言して来た視点は、鋭いと思いました。

・政権交替とハネムーン・シーズン

ここ3年の日本権力の奪取闘争には、どうしても小沢一郎のようなカリスマ的、牽引者が必要だった。前回の参院選、昨年の衆議院選と、大きく流れを変え、55年体制が崩れ去った。この功績は、良かったと思います。しかし、政権奪取までは、国民は民主党を支持したが、リーダーたちの中身が見えて来て、国民の支持が白け始めた。

アメリカ大統領選挙の後の100日間を「ハネムーン・シーズン」と言うそうだ。現在のオバマ氏に支持率は、20%に近づくいている。鳩山政権も100日間は、お祭り気分で良かったが、内閣の本質を国民が検証し始め、だんだん期待と違うことが分かり始めたのだと思う。

・日本の経済成長と冷戦構造

さて、日本のバブル崩壊から平成になり、20年が過ぎた。戦後の55年体制は、日本を高度成長へ導いたし、世界の冷戦構造は日本の経済成長に大きく影響を与えた。

冷戦構造崩壊の原因の一つが、情報機器の発達にあるように思います。特に1990年代のインターネット技術の発達は、世界を狭くし、国境を低くして来たと思います。

戦後政治の自民党の安定は、この冷戦構造と中央集権、知らされない政治の密約など、日本特有の政経の中身から、時代やアジアの現状も、日本の経済成長が叶った原因ではないかと思います。

・「中央集権+官僚任せ」の政経が機能不全

しかし、日本も21世紀になり、インターネットを中心とする情報技術の普及で、経済構造が大きく変化し、東アジアの人の流れも大きき変わって来た。その原因の一つに、中国の政経の安定と成長があることはまちがいありません。また外交のアメリカ一辺倒、国家経営を「中央集権+官僚任せ」の政経の考えでは、解決できない社会問題、経済問題が増えて来たことに在ると思います。

自民党の政治体制が、社会の実情から乖離したことにあると、昨日の師からの話から、特に感じたところです。

・「政治と経済の乖離」徳川幕府の幕末の政治状況

幕末に詳しく、横井小楠の研究者でもある松浦玲氏が、勝海舟の分析した著書「勝海舟」に、徳川幕府の幕末の政治状況を分析した一節がありました。

(本文)

支配階級と生産力の乖離は、近世封建社会が兵農分離体制の上に成立したときにすでにはじまっていた。そうして、事実上の農民的・市民的土地所有や、封建権力に規制下にあった特権商人流通をのりこえる農民的流通が、幕府や藩による規制を破って進行する幕末においては、武士身分なるものの社会的生産の上での無意味さが、いよいよ深刻に露呈されてくる。(中略)

・・、武士が生まれながらに支配階級であるという社会通念は、きわめて強固なのである。しかし、それが意識にのぼろうとのぼるまいと、その事実は、藩の財政窮乏という形できわめて直接的につきつけられた。つまり、かつてはそれが経済の動きのほとんどすべてであった封建貢租の収受が、いまや大きくひろがった社会経済の全体の中でごく小さい比重しか占めることができず、したがって、もっぱらそれに依拠しながら前と同じ支配機構を維持している権力側は、生存が不可能となるのである。(中略)

(以上、「勝海舟」より)

・二本の政経の推移は、40年周期で上下

熊本出身で政治評論家の内田健三氏に、以前、日本の政治の近代史のことをお聞きしたとき、「日本は、明治維新以来、40年周期で上がったり、下がったりしている」と。その話からすると、日露戦争↑、敗戦↓、バブル崩壊↓、次は↑の予定だが、はたして現在の政治状況で、上昇気流になるのだろうかと考える。

・次期政治機構は、「民主党+?」

しかし、ともかくも、「自民党+官僚」体制が崩壊し、「民主党+?」体制が構築されるか不明ですが、暗中模索の中、国民も参加して、次世代の社会をより良きものに変えることが大事と思います。

・前例踏襲の政策をバブル崩壊後もやり過ぎた

徳川幕府以来、官僚機構(行政体制)は、権力のトップを変えながら、平成まで生き続けてきた。国家統治には、官僚機構必要なものではあるが、生活現場、生産現場から、あまりにも遠いところから、机上の空論(前例踏襲)をバブル崩壊後もやり過ぎた、その結果、国民が民主党のマニフェストを支持したと思います。

・「未来は、足下の変化にある」、国民一人ひとりが挑戦すること

民主党政権はもちろんですが、それを選んだ国民自身が、先の見えない未来へ不安を持っています。しかし、幕末も、敗戦時もやはり、暗中模索の中を思案し、色々試しながらやって来たと思います。

「未来は、足下の変化にある」と言われるように、発達し続ける情報技術を敬遠することなく、新しい未来社会の構築に、国民一人ひとりが挑戦することが大事と思います。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

フェアトレード講演会「フェアトレード学とは」+NGO交流会

2010年06月08日

フェアトレード講演会「フェアトレード学とは」+NGO交流会

私は、6年前から熊本市のNGO「フェアトレードくまもと」の会員になり、時々活動に参加しています。今週末の6月12日、「フェアトレードシティ・くまもと」承認を目指す活動の一環で、東京経済大学の渡辺龍也教授をお招きして、講演会を開催します。

私が、フェアトレードに関わるきっかけは、子どもたちの通って保育園の保護者仲間が、16年前から熊本市で、フェアトレードショップを開設し、国際貢献の運動に参加していることをしり、6年まえに店に寄ってみました。

久々に会って、色々話している内、3ヶ月後のイベント準備中で、「野口さん、ちょっと手伝って」が始まりで、だんだん関るようになり、国際シンポジムのコーディーネーターを皮切りに、司会や、たまにはパネリストと、イベント事に参加して来ました。

今回は、私は講演会の司会進行をするのですが、公演内容が「これからの未来社会、特に国際交流・交易等の予見」を話されます。きちっとした歴史的検証から、21世紀の世界を考える機会になると思います。多くの方に知ってもらいたい「フェアトレード」、世界平和につながる取り組みとして注目し、私も活動に参加しています。

興味ある方は、ぜひご参加ください。

記

日 時 2010年06月12日13時~

場 所 熊本市国際交流会館2階ホール

学習会 フェアトレードシティ・くまもとの取り組み(60分)

講 演 渡辺龍也氏(東京経済大学客員)(90分)

テーマ「フェアトレード学」

参加費 無料

主 催 フェアトレード・シティ推進委員会

問合せ先 熊本市新屋敷1-9-7(ラブランド・エンジェル)

TEL/FAX 096-362-4130

*添付資料

「フェアトレード学への招待」 著者 渡辺龍也(東京経済大学客員)

市場を万能視する新自由主義(ネオリベラリズム)に駆られたグローバリゼーション。そのともで利潤の最大化のみを追求する弱肉強食の争いがこの星全体を包み込み、人々の生活や環境にただならぬ災禍をもたらしてきた。植民地時代から農産物の輸出に依存するよう仕向けられてきた途上国では、人々が価格の下落と買い叩きに呻吟(しんぎん)してきた。さらにそこへ、先進国にとって都合のいい「貿易自由化」が押しつけられ、人々の窮乏に拍車をかけた。

拡大する南北格差と蔓延する貧困。それを解消すべく途上国側が真に求めてきたのは、「援助ではなく貿易」だった。それもただの貿易ではない、「公正な貿易」である。その求めに応じて北の市民団体は、南の零細な生産者が作った産品を、人間らしい生活を送ることのできる価格で買い入れ、運動に共鳴する市民/消費者に販売することで支援してきた。「フェアトレード」である。

細々と始まったこの草の根運動は次第に人々の共感を呼び、いまや一つの社会現象となって世界に広がっている。その起爆剤となったのは「フェアトレード・ラベル」の仕組みである。ラベルは狙い通りも一般企業を引きつけ、フェアトレード市場を急成長させることに「成功」したが、生産者に寄り添って地道に活動してきた団体にとって、それはフェアトレードの変質と映り、ラベルを警戒し、批判する声が強まっている。

生産者の人々に尊厳を取り戻巣だけでなく、貿易やビジネス、経済のあり方そのものを根本から変革しようとするフェアトレード。それだけに、理念を貫きつつ、現実の世界において共感の輪を広げていくことは容易ではない。

本書は、フェアトレードの誕生と発展の経緯を跡づけるとともに、その理念や試みが私たちの経済・社会・政治の世界にどれほど広がり、浸透しているのかを検証する。また、フェアトレードに対する「右から」「左から」の批判にも耳を傾け、その課題を明らかにする。フェアトレードの軌跡、現状、課題・争点等を網羅的・体系的に把握し、巨視的な視点から本格的にフェアトレードを学ぼうとすつ方々の入門書的に使って頂ければ幸いこの方ない。

フェアトレードはまお発展途上にある。長期的視点に立てば、「新しい経済秩序」機構への長い道のりを歩み始めたばかりとも言える。本書をきっかけに、フェアトレードが「当たり前」な社会へと至る道を、読者とともに探っていきたい。

著者:渡辺龍也 東京経済大客員教授。NHK、国際協力NGOセンター、日本国際ボランティアセンターを経て2000年より現職。著書に、「貧富・公正貿易・NGO」など。

私は、6年前から熊本市のNGO「フェアトレードくまもと」の会員になり、時々活動に参加しています。今週末の6月12日、「フェアトレードシティ・くまもと」承認を目指す活動の一環で、東京経済大学の渡辺龍也教授をお招きして、講演会を開催します。

私が、フェアトレードに関わるきっかけは、子どもたちの通って保育園の保護者仲間が、16年前から熊本市で、フェアトレードショップを開設し、国際貢献の運動に参加していることをしり、6年まえに店に寄ってみました。

久々に会って、色々話している内、3ヶ月後のイベント準備中で、「野口さん、ちょっと手伝って」が始まりで、だんだん関るようになり、国際シンポジムのコーディーネーターを皮切りに、司会や、たまにはパネリストと、イベント事に参加して来ました。

今回は、私は講演会の司会進行をするのですが、公演内容が「これからの未来社会、特に国際交流・交易等の予見」を話されます。きちっとした歴史的検証から、21世紀の世界を考える機会になると思います。多くの方に知ってもらいたい「フェアトレード」、世界平和につながる取り組みとして注目し、私も活動に参加しています。

興味ある方は、ぜひご参加ください。

記

日 時 2010年06月12日13時~

場 所 熊本市国際交流会館2階ホール

学習会 フェアトレードシティ・くまもとの取り組み(60分)

講 演 渡辺龍也氏(東京経済大学客員)(90分)

テーマ「フェアトレード学」

参加費 無料

主 催 フェアトレード・シティ推進委員会

問合せ先 熊本市新屋敷1-9-7(ラブランド・エンジェル)

TEL/FAX 096-362-4130

*添付資料

「フェアトレード学への招待」 著者 渡辺龍也(東京経済大学客員)

市場を万能視する新自由主義(ネオリベラリズム)に駆られたグローバリゼーション。そのともで利潤の最大化のみを追求する弱肉強食の争いがこの星全体を包み込み、人々の生活や環境にただならぬ災禍をもたらしてきた。植民地時代から農産物の輸出に依存するよう仕向けられてきた途上国では、人々が価格の下落と買い叩きに呻吟(しんぎん)してきた。さらにそこへ、先進国にとって都合のいい「貿易自由化」が押しつけられ、人々の窮乏に拍車をかけた。

拡大する南北格差と蔓延する貧困。それを解消すべく途上国側が真に求めてきたのは、「援助ではなく貿易」だった。それもただの貿易ではない、「公正な貿易」である。その求めに応じて北の市民団体は、南の零細な生産者が作った産品を、人間らしい生活を送ることのできる価格で買い入れ、運動に共鳴する市民/消費者に販売することで支援してきた。「フェアトレード」である。

細々と始まったこの草の根運動は次第に人々の共感を呼び、いまや一つの社会現象となって世界に広がっている。その起爆剤となったのは「フェアトレード・ラベル」の仕組みである。ラベルは狙い通りも一般企業を引きつけ、フェアトレード市場を急成長させることに「成功」したが、生産者に寄り添って地道に活動してきた団体にとって、それはフェアトレードの変質と映り、ラベルを警戒し、批判する声が強まっている。

生産者の人々に尊厳を取り戻巣だけでなく、貿易やビジネス、経済のあり方そのものを根本から変革しようとするフェアトレード。それだけに、理念を貫きつつ、現実の世界において共感の輪を広げていくことは容易ではない。

本書は、フェアトレードの誕生と発展の経緯を跡づけるとともに、その理念や試みが私たちの経済・社会・政治の世界にどれほど広がり、浸透しているのかを検証する。また、フェアトレードに対する「右から」「左から」の批判にも耳を傾け、その課題を明らかにする。フェアトレードの軌跡、現状、課題・争点等を網羅的・体系的に把握し、巨視的な視点から本格的にフェアトレードを学ぼうとすつ方々の入門書的に使って頂ければ幸いこの方ない。

フェアトレードはまお発展途上にある。長期的視点に立てば、「新しい経済秩序」機構への長い道のりを歩み始めたばかりとも言える。本書をきっかけに、フェアトレードが「当たり前」な社会へと至る道を、読者とともに探っていきたい。

著者:渡辺龍也 東京経済大客員教授。NHK、国際協力NGOセンター、日本国際ボランティアセンターを経て2000年より現職。著書に、「貧富・公正貿易・NGO」など。

(兆し)秋葉原通り魔事件から2年。若者が社会貢献へ意欲。

2010年06月08日

(兆し)秋葉原通り魔事件から2年。若者が社会貢献へ意欲。

・秋葉原通り魔事件から2年

今朝のニュースで、2年前の秋葉原通り魔事件のことを報じていました。騒然とするニュース映像を思い出すが、身勝手な被害者意識から、多くの見ず知らずの人を殺傷した事件でした。

もう2年かと思い、時の過ぎるのを感じるとともに、自分たちのこととは遠い事と、つい忘れていました。自己中心的、相手を思いやれない人たち、その場しのぎ享楽を求める人たち、心配ばかりの社会風潮ですが、今日のニュースは、別の若者の一面を紹介していました。

・若者の6割以上が、社会貢献を意識

社会に役立ちたいと思う、20代、30代の割合が、

20代 60%

30代 65%

と数年前を1割以上、意識を持った人が増えているとありました。

確かに私の周りにも、子育て、医療、福祉、環境、フェアトレード、など、身近な問題の出来る事から、ボランティア活動に参加する人が増えているように感じます。

テレビでは、働く家族の子どもが病気成った時に、病時保育をしているNPO団体のリーダーは、30才の女性でした。

・熊本に30代の社会企業家が増えている

熊本の30代の友人は、障がいを持つ幼児を持つ家庭を、訪問看護で支えるNPO法人の訪問看護ステーションを立ち上げ、家族の介護の支援と、相談、更には重度の障がいを持つ幼児、児童を持つ家族の交流をサポートする活動をやっています。

また、映画を街を元気にしたいという若者グループ。竹灯篭で熊本城界隈を飾り、若者や家族連れ、観光客まで呼び込んでいる社会企業家。障がいを持つ人の旅を支える活動を続けているグループ、若い人の発想とそれを理解し支援している50代の企業家たちがいることも分かって来ました。

・社会価値の変革がゆるやかに進んでいる

1990年代の東西冷戦が終わり、新しい秩序にうつる変化の中で、日本は冷戦構造の中で奇跡的な成長を続け、先進国の仲間入りができました。しかし、東アジアの成長の中で、製造大国から、消費国家へ転化する途上にあると思います。

秋葉原の事件は、目標を失った若者のもがきの現れのようにみ映ります。バブル崩壊後、日本は忘れられた10年とごく評されました。

でも、20才、30代の若者たちは、バブル後に青春を過した人たちですが、社会的に苦境にある人を助けたい、役立ちたいを思いは、バブル前には無かった風潮と思います。

6月12日東京の明治神宮を出発し、リヤカーを引き、ゴミを拾いながら札幌まで1400キロ歩く宇土市の青年と、ここ数週間何度も会うのですが、「私はゴミを拾いながら、人の心を頂き、元気にして行きたい。心起こしの旅です」と語ってくれました。

・苦境にあるときこそ、人間の智恵と情熱が生まれる

1930年代、色々な芸術・文化が発達したと学びました。好景気は、金銭的には華やかな面はありますが、心の面ではすさんでいた時もあったように思います。現在の日本は、厳しい時代にありますが、その反面、思いやりや優しさを持った若者が育っているのではないかと考えます。

20代、30代の6割を越える人たちが、社会役立ちたいと思っていることは、これからの時代を大きく飛躍させる可能性を秘めていると思います。

・社会改革の先頭は、20代、30代

昨日から読んでいる「勝海舟」の顕彰本の冒頭に、幕末維新を作った偉人たちの年代が書かれていました。ペリーが浦賀沖に来た時、

(薩摩)西郷隆盛は27歳、大久保利通は24歳、小松帯刀は19歳。

(長州)吉田松陰は24歳、木戸孝允は21歳、高杉晋作は15歳、久坂玄瑞14歳、伊藤博文は13歳。

(土佐)坂本龍馬は19歳、後藤象二郎は16歳、板垣退助は17歳。

こんな若い人たちが、新しい時代を作ったのです。

・若者を支えた指導者は、40代、50代、

これを実現した背景には、この血気盛んな若者を先導した人たちが居ます。時の指導者たちです。

(40代)佐久間象山、緒方洪庵、藤田東湖、横井小楠、他

(50代)島津斉彬、三条実万、徳川斉昭、他

ペリーが来て、国内は騒然としますが、若い者へ実学を教え、国家とな何か、危機に直面したときの処方箋を、10年間若者へ発信し続けました。

・社会改革の実務・仲介は、30代~40代

こので重要な役をするのが、30代(維新時40代)の勝海舟の年代たちです。30代は、血気盛んな時期は終わり、後半生へ向け自分の足場を模索する時期と思います。勝海舟は、徳川の幕臣で在りながら、東アジアの中の日本と言う意識を持ち、徳川幕府に政権放棄させ、新しい国家体制へ向わせた人物と思います。

・現代の30代の社会企業家に期待する

30代は、社会変化の中で、次期社会の指導者の研修時期として、以外に冷静に世の中を見ているように思います。社会に貢献したい若者たちに、今後の日本社会をより良き方向へ向わせて欲しいと願っています。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

・秋葉原通り魔事件から2年

今朝のニュースで、2年前の秋葉原通り魔事件のことを報じていました。騒然とするニュース映像を思い出すが、身勝手な被害者意識から、多くの見ず知らずの人を殺傷した事件でした。

もう2年かと思い、時の過ぎるのを感じるとともに、自分たちのこととは遠い事と、つい忘れていました。自己中心的、相手を思いやれない人たち、その場しのぎ享楽を求める人たち、心配ばかりの社会風潮ですが、今日のニュースは、別の若者の一面を紹介していました。

・若者の6割以上が、社会貢献を意識

社会に役立ちたいと思う、20代、30代の割合が、

20代 60%

30代 65%

と数年前を1割以上、意識を持った人が増えているとありました。

確かに私の周りにも、子育て、医療、福祉、環境、フェアトレード、など、身近な問題の出来る事から、ボランティア活動に参加する人が増えているように感じます。

テレビでは、働く家族の子どもが病気成った時に、病時保育をしているNPO団体のリーダーは、30才の女性でした。

・熊本に30代の社会企業家が増えている

熊本の30代の友人は、障がいを持つ幼児を持つ家庭を、訪問看護で支えるNPO法人の訪問看護ステーションを立ち上げ、家族の介護の支援と、相談、更には重度の障がいを持つ幼児、児童を持つ家族の交流をサポートする活動をやっています。

また、映画を街を元気にしたいという若者グループ。竹灯篭で熊本城界隈を飾り、若者や家族連れ、観光客まで呼び込んでいる社会企業家。障がいを持つ人の旅を支える活動を続けているグループ、若い人の発想とそれを理解し支援している50代の企業家たちがいることも分かって来ました。

・社会価値の変革がゆるやかに進んでいる

1990年代の東西冷戦が終わり、新しい秩序にうつる変化の中で、日本は冷戦構造の中で奇跡的な成長を続け、先進国の仲間入りができました。しかし、東アジアの成長の中で、製造大国から、消費国家へ転化する途上にあると思います。

秋葉原の事件は、目標を失った若者のもがきの現れのようにみ映ります。バブル崩壊後、日本は忘れられた10年とごく評されました。

でも、20才、30代の若者たちは、バブル後に青春を過した人たちですが、社会的に苦境にある人を助けたい、役立ちたいを思いは、バブル前には無かった風潮と思います。

6月12日東京の明治神宮を出発し、リヤカーを引き、ゴミを拾いながら札幌まで1400キロ歩く宇土市の青年と、ここ数週間何度も会うのですが、「私はゴミを拾いながら、人の心を頂き、元気にして行きたい。心起こしの旅です」と語ってくれました。

・苦境にあるときこそ、人間の智恵と情熱が生まれる

1930年代、色々な芸術・文化が発達したと学びました。好景気は、金銭的には華やかな面はありますが、心の面ではすさんでいた時もあったように思います。現在の日本は、厳しい時代にありますが、その反面、思いやりや優しさを持った若者が育っているのではないかと考えます。

20代、30代の6割を越える人たちが、社会役立ちたいと思っていることは、これからの時代を大きく飛躍させる可能性を秘めていると思います。

・社会改革の先頭は、20代、30代

昨日から読んでいる「勝海舟」の顕彰本の冒頭に、幕末維新を作った偉人たちの年代が書かれていました。ペリーが浦賀沖に来た時、

(薩摩)西郷隆盛は27歳、大久保利通は24歳、小松帯刀は19歳。

(長州)吉田松陰は24歳、木戸孝允は21歳、高杉晋作は15歳、久坂玄瑞14歳、伊藤博文は13歳。

(土佐)坂本龍馬は19歳、後藤象二郎は16歳、板垣退助は17歳。

こんな若い人たちが、新しい時代を作ったのです。

・若者を支えた指導者は、40代、50代、

これを実現した背景には、この血気盛んな若者を先導した人たちが居ます。時の指導者たちです。

(40代)佐久間象山、緒方洪庵、藤田東湖、横井小楠、他

(50代)島津斉彬、三条実万、徳川斉昭、他

ペリーが来て、国内は騒然としますが、若い者へ実学を教え、国家とな何か、危機に直面したときの処方箋を、10年間若者へ発信し続けました。

・社会改革の実務・仲介は、30代~40代

こので重要な役をするのが、30代(維新時40代)の勝海舟の年代たちです。30代は、血気盛んな時期は終わり、後半生へ向け自分の足場を模索する時期と思います。勝海舟は、徳川の幕臣で在りながら、東アジアの中の日本と言う意識を持ち、徳川幕府に政権放棄させ、新しい国家体制へ向わせた人物と思います。

・現代の30代の社会企業家に期待する

30代は、社会変化の中で、次期社会の指導者の研修時期として、以外に冷静に世の中を見ているように思います。社会に貢献したい若者たちに、今後の日本社会をより良き方向へ向わせて欲しいと願っています。

*参考資料:松浦玲著「勝海舟」

デートDVやめて!栃木のNPOがカード作成

2010年06月07日

デートDVやめて!栃木のNPOがカード作成

■デートDVやめて!栃木のNPOがカード作成

(読売新聞 - 06月07日 21:15)

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1234819&media_id=20

> 交際相手が暴力をふるう「デートDV(ドメスティック・バイオレンス)」を防止しようと、NPO法人「ウイメンズハウスとちぎ」(中村明美代表)は、「デートDV防止カード」を作成した。

>デートDVは若者に多いといい、栃木県内の学校や行政機関などで配布する。

>デートDVは、特に10歳代を中心とした若者同士の恋人間で広がっている。殴るけるといった身体的暴力だけでなく、携帯電話の受信メールを無断でチェックするなど、行動の監視や束縛もDVにあたる。ただ、被害者が「こうした束縛は愛情から来るもの」と思いこむ傾向があり、被害の自覚がないまま結婚したり、DVがエスカレートしたりする場合がある。

>カードは携帯しやすい名刺サイズ。表面には「言うとおりにしないと暴力的になる」「携帯のメールを勝手に見る」「『別れるなら死ぬ』と脅す」「自由な行動を許さない」など、DVの具体的な例を5つ紹介。裏面には同法人や県婦人相談所などの相談先も掲載した。

>中村代表は「女子トイレなどに置いてもらい、若い女性たちにデートDVの知識を広めたい」と話している。問い合わせはウイメンズハウスとちぎ(028・621・9993)。

熊本県は、4年前から、若い人や海外の人へも分かるように、DV防止の名刺サイズのパンフレットをつくり、若い人へ配布をしています。

家庭内のDVも悲惨なので、男女が互いを思いやるような意識を広めることを目的配布しています。

DVに気づかい無い若者や、家庭内の女性たちにも、呼びかけが必要と思います。我慢している人へ、周りが声をかけ、相談できる環境を作ることも大事と思います。

男性は、自分に厳しく、他人に優しい人物が、今後、望まれる時代にどんどん変わって行くと良いなと思っています。

日本中に、世界中に、「DV防止カード」を拡げると良いなと思います。

(地方紙もネット時代)世界新聞発行部数トップ10の7つは日本

2010年06月06日

(地方紙もネット時代)世界の新聞発行部数トップ10の7つは日本

1年交代の日本首相=辞任劇が示す世襲議員の弱さ―米紙

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1232809&media_id=31

>世界の新聞発行部数トップ10のうち7紙は日本のもの。選挙民の90%は新聞報道を信じている。ひとたびメディアが首相の指導力に疑問を持つと、容赦ない批判を浴びせていく。鳩山首相も激しいメディアの批判により支持率は20%にまで低下した。

>後任の菅直人首相は、世襲議員ではないことが長所。官僚と戦うことでその名を上げてきた。しかし日本の現状を変えることができるのかについては、今後の推移を見守る必要がある。

最近の新聞力

最近、新聞を読まず、ネットニュースだけで済ませる若い世代が増えている。

地方紙は、1/3は、地方の話題の新聞もある。

日常の行動の参考になっている。だが、購読数は減り続けているのが現実のようです。

夕刊の購読者がへり、廃刊になっている地方紙が増えている。南日本新聞(鹿児島)も廃刊になった。

私も地元、熊本日日新聞も、夕刊の購読者が減り続けていると聞きます。

日本人の新聞離れを危惧するが、朝刊の購読者は、未だに7割近い数値に維持していることは、捨てたものじゃないと感じます。

ネットの決まりきった(全国規模の見出しニュース)で満足している人が多くなっていることも、現実である。

>選挙民の90%は新聞報道を信じている。

新聞報道の真実を、もっと疑問をもって、市民は検証すべきと思います。

政治は、地方の政策(ニーズ)の積み上げからの掘り起しが重要と思いますが、なかなか市民の意識は、そこまで至らない。

・海外と国内の新聞事情

地方紙も、ネット情報を重要視していくのであれば、もっと地方の話題に特化した、新聞内容のあり方も健闘すべきと思います。

インターネット情報(新聞)は、地方エリアの重視が重要になっているように思います。

1年交代の日本首相=辞任劇が示す世襲議員の弱さ―米紙

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1232809&media_id=31

>世界の新聞発行部数トップ10のうち7紙は日本のもの。選挙民の90%は新聞報道を信じている。ひとたびメディアが首相の指導力に疑問を持つと、容赦ない批判を浴びせていく。鳩山首相も激しいメディアの批判により支持率は20%にまで低下した。

>後任の菅直人首相は、世襲議員ではないことが長所。官僚と戦うことでその名を上げてきた。しかし日本の現状を変えることができるのかについては、今後の推移を見守る必要がある。

最近の新聞力

最近、新聞を読まず、ネットニュースだけで済ませる若い世代が増えている。

地方紙は、1/3は、地方の話題の新聞もある。

日常の行動の参考になっている。だが、購読数は減り続けているのが現実のようです。

夕刊の購読者がへり、廃刊になっている地方紙が増えている。南日本新聞(鹿児島)も廃刊になった。

私も地元、熊本日日新聞も、夕刊の購読者が減り続けていると聞きます。

日本人の新聞離れを危惧するが、朝刊の購読者は、未だに7割近い数値に維持していることは、捨てたものじゃないと感じます。

ネットの決まりきった(全国規模の見出しニュース)で満足している人が多くなっていることも、現実である。

>選挙民の90%は新聞報道を信じている。

新聞報道の真実を、もっと疑問をもって、市民は検証すべきと思います。

政治は、地方の政策(ニーズ)の積み上げからの掘り起しが重要と思いますが、なかなか市民の意識は、そこまで至らない。

・海外と国内の新聞事情

地方紙も、ネット情報を重要視していくのであれば、もっと地方の話題に特化した、新聞内容のあり方も健闘すべきと思います。

インターネット情報(新聞)は、地方エリアの重視が重要になっているように思います。

メンバー登録はこちら

メンバー登録はこちら